第四生態

——走向人類聚居新形態

李曉東,陳瞰,張楊姝禾,萬梓琳,朱珍妮

1 自然—生態視角下的人類聚居史

對于自然的觀念認知決定了人類的聚居方式。漢語中“自然”二字來自老子的“道法自然”,而 “天人合一”作為中國哲學的中心思想[1],表明中國人面對自然的浩瀚時將自身看作渺小的存在納于其中。

人類文明的主線即是組織起來、借助技術去抵御和取用自然,人類的聚居史也可被視為一部“自建藩籬”的歷史。早期西方理想城市模型中將自然視為人類征服與改造的對象。18 世紀初中國的園林和山水畫(圖1)[2]傳入歐洲,很大程度上影響了西方人對自然的態度。

現代主義發軔之后,以路網劃分功能分區的城市設計方法逐漸成型。這些自上而下規劃的、功能理性至上的城市在戰后受到了雅各布斯(Jane Jacobs)等學者的批判[3]。人類將自己越來越封閉在一套不斷完善的隔絕系統中(圖2)[4],自然也降維為分區中一塊塊孤立的“綠色”。

文明的飛速發展對環境的污染與破壞危及到了人類自身的生存,人們開始愈加關注生態這一話題。生態強調的是生物與環境之間的關系,體現了一種系統性、全局性思維的轉變。作為奠定性的關鍵理論,麥克哈格(Ian McHarg)提出的“設計結合自然”(Design with Nature),以及福爾曼(Richard T.T.Forman)和戈德倫(Michel Godron)提出的“斑塊—廊道—基質”(Patch-Corridor-Matrix)模型,都引發了對于自然和生態本身機制的關注。

而后興起的景觀都市主義(Landscape Urbanism)強調將景觀與城市視作整體,以不確定性、開放性和跨學科的姿態去構建水平柔性生態系統[5]。生態都市主義(Ecology Urbanism)繼而將生態環境構建的范圍擴大到全球視野[6],但其理論框架宏大而內涵模糊,缺少清晰、有效的實踐方法指導。生態城市(ecocities)注重創建人與自然和諧共處的城市,但現有的實踐多是將城市視作大型企業[7],以高成本和高技術在孤立體系內創造出生態可持續的假象,實際是在低維視角對城市這一復雜系統的過度簡化。

進入信息時代后,以智能手機為代表的互聯網技術的發展看似讓人與人的溝通不再受時空限制,但同時也減少了人們在真實空間中聯系的可能,遑論人與自然的交互,實際的狀況是現代人陷入到一種愈加隔絕的狀態中。

現實的改變來源于認知的改變。我們亟需從新的視角出發,用系統性和關聯性的思維重新梳理聚居理論,分析城市所面臨的問題,打破自然與人對立的二元關系,探索未來聚居的新形態。也許是時候重溫1970 年代提出的“第三生態”(Third Ecology)理論。

2 “第三生態”的概念

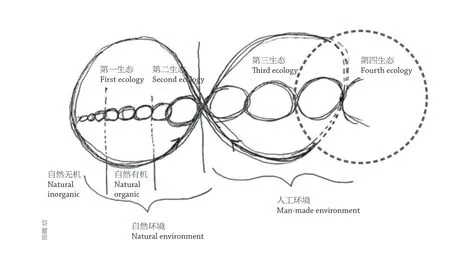

“第三生態”是一種在宏闊的時空視野之下對于地球生態環境的認知理論,其由塞吉·希瑪耶夫(Serge Chermayeff)和亞歷山大·楚尼斯(Alexander Tzonis)在《共同體的形態:人類潛能的實現》(Shape of Community: the Realization of Human Potential)中提出。希瑪耶夫和楚尼斯認識到,20 世紀這一人類歷史的新時代依托于技術加持下的人工環境,而全球化規模的、無處不在的技術則需被放置在更大的生態框架中加以研究[8]20-21。在該生態框架中,第一生態(海洋生態)與第二生態(陸地生態)屬于自然環境,第三生態(人造生態)為人工環境。這三者的延續表征了生物的演化過程:生物為了尋求更有利的生存環境,棲息地從海洋遷移到陸地上;而到了進化過程的某個時刻,人類開始利用技術重塑聚居環境。

值得注意的是,希瑪耶夫和楚尼斯提出的“第三生態”并非僅指當下以城市環境為代表的“人造生態”,其還包含對于一種“新生態”(new ecology)[8]39的展望。這一“新生態”強調自然與人工的融合——它既包含了自然環境,也包含了能在復雜性和尺度上與自然環境相媲美的人造環境,并實現了自然、社會和技術三要素的平衡。從自然層面看,是人類與其他生物的共生狀態;從社會層面看,是人類共同的人文與精神環境的和諧狀態;從技術層面看,是人類借助技術推動生態的良性演化。

從“第一生態”“第二生態”,再到“第三生態”,三者并非簡單的遞進關系或包含關系,而是一種“流動的循環”。它極具包容性,正如道教所秉持的“道生一,一生二,二生三,三生萬物”,它體現了從無到有、從簡單到復雜的一個過程。

然而,這一理論也有其明顯不足。“第三生態”這一概念既包括對城市生態的指涉,又包括對一種新生態的展望;概念本身因充滿過多內涵特征而失去了通過概念進行思辨的有效性。同時,這一理論過于宏闊,與現實社會的連接非常薄弱,更沒有為具體實踐做出較為明確的指引。

3 “第四生態”的理論內涵

距離“第三生態”理論提出已過了一個甲子,然而理論對于現實的影響非常有限,自然和人文生態仍愈發處于危機狀態。在“第三生態”理論的基礎上,我們提出應將原本“第三生態”的概念做進一步的“切分”——將當下隔絕的人造生態定義為“第三生態”,而把未來可能的新生態定義為“第四生態”,并結合當下現實進行概念的迭代演化(圖3)。

如果說“第三生態”是為了應對全球化的技術問題所提出的理論,那么延續流轉和超越的“第四生態”理念則是試圖解決過于快速的技術迭代所帶來的個體失控,縫合割裂,重新建立連接。從“第三生態”到“第四生態”的演進,不是單純的線性發展,而是整體性思維的涌現突破。

“第四生態”保留了“第三生態”中對于生態環境的劃分以及自然、社會、技術三大要素的闡釋框架。在此基礎上,“第四生態”強調“破界”與“結界”、“連接”與“吸納”、“交融”與“共生”,意圖構建更為全面、包容的生態系統。值得注意的是,“第四生態”并非意圖建構一種“主義”,而是傳達一種認知觀念。這一觀念拒絕固化的形式,希冀通過觀念的更新迭代而為人類全學科、全生命周期的建造實踐提供一種新的整體性視角。

1 傳統中國界畫——《西湖十景》冊頁局部,引自參考文獻[2]

2 被捕獲的星球之城,The City of the Captive Globe,引自參考文獻[4]

3 第四生態演化圈,根據參考文獻[8]30“第三生態演化圈”圖改繪

4 現代舞中身體的“結界”——北京現代舞團在籬苑書屋中的即興演出

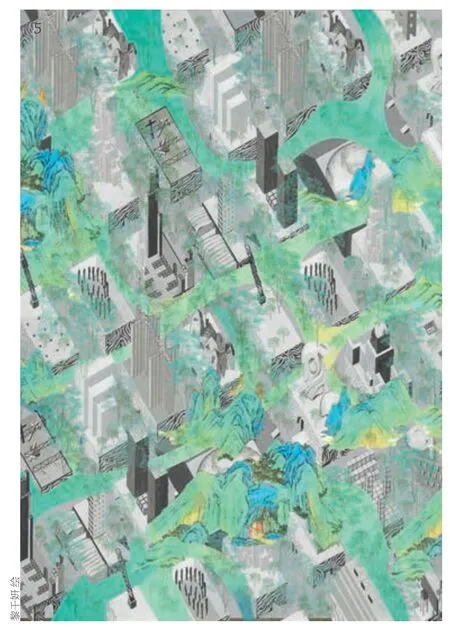

5 第四生態愿景,來源:根據圖2改繪

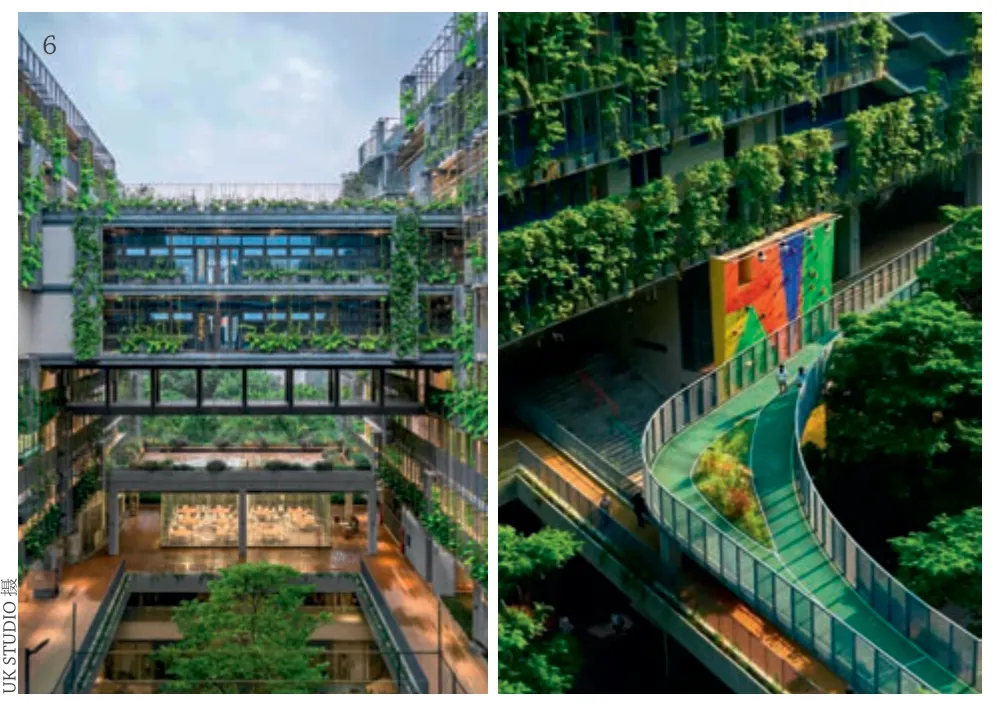

6 深圳國際交流學院,來源:李曉東工作室

“第四生態”強調生態之中的“破界”與“結界”1)。當下的城市空間中隨處可見各種各樣起分隔作用的邊界,從居住小區到大學校園,無不是用界限分明的圍墻與周圍的城市環境隔開,同時也排除一切非己之人、之物進入的可能。針對這種無處不在的“藩籬”,“第四生態”提出“破界”,即打破傳統的涇渭分明的實體邊界,再經由特定的空間和物質手段創造出一種可滲透的生態“結界”。結界即一種具有流動性和交互性的能量場,具有空間性、場域性、圍界性、特質性和能量化等幾大屬性[9]。正如環境舞蹈的舞者們,他們并不被局限于四方舞臺,而是在自然和城市環境中即興起舞,通過身體行為在周圍建立了無形的結界(圖4)。在結界之中,人既被庇護,又與更大環境保持關聯。

“第四生態”以 “連接”與“吸納”的態度取代隔絕與對抗的狀態。“第三生態”中人類對于本身的過度關注使其自建藩籬,增加了萬物的分隔;當躍遷到更高維度重新審視時,原來在同一時空中的界限便不復存在,以更多維度的連接可能取而代之。而“相互吸納”則源自以中國陰陽相生思想為代表的傳統智慧。它是一種互相學習交融的狀態,而非刻意強調自我的對抗狀態,也是對于“第三生態”中等級差異秩序的反思。“相互”說明這并非強者吸收弱者,而意味著要素之間的平等流動——在吸納過程中原本分離的個體得到了豐富和發展。

“第四生態”傳達的是一種“交融”與“共生”的哲學觀。它反對任何走向單一化、隔離化的意圖,強調各種生態形式之間的相依共存,以及各種主張的吸納融合。現代社會的種種技術手段,例如交通技術讓人在各個方向上的快速穿梭,以及信息技術的廣泛互聯,在加強人類連接的同時卻創造了另外一種分離,“無緣社會”的產生、城市與自然的隔絕等問題漸次浮現。地緣政治上逐漸內向保守也使得全球化的發展陷入困境。今天,布伯(Martin Buber)主張的“交鋒、融合”[10]、芒福德(Lewis Mumford)的“超越對抗”[11]等理論,讓我們重新認識到交融共生的平衡和中間(in-between)策略是這個星球上得以存續文明、走向可持續未來的道路。

在“第四生態”的世界中,自然生態不再被人工割裂,萬物的聯系不再被邊界隔絕,人與自然之間的連接不會斷開——自然與人工系統相互疊合交互,共同營造出一種新的生態系統(圖5)。

4 “第四生態”的實踐探討

基于以上的認知調整,我們將在以下一系列的實踐中探討相應的解決之道,或許能幫助我們更清晰地認知“第四生態”的內涵,探究其建構的內在方法。

“第四生態”強調提升維度、打破物理界限,使得共生形成可能。具體表現為三維空間中不同生態層在垂直方向的疊加與交互,破除二維平面內不同要素產生的隔絕。生態系統無需遵循基于傳統美學的形式法則,也無需固定的物理邊界,而是一個開放的、流動的網絡。以深圳國際交流學院為例,作為教育容器的學校,它既是城市的“保護區”,也是社區的重要組成部分。整個校園可以看作一個連續的三維生態網絡,由垂直疊層與水平并置編織而成:垂直維度的地面層、平臺層和塔樓3 種空間形態,呈現出從公共到私密的變化,同時伴有多樣豐富的植物與生物聚落;水平維度上,它利用水系、植物和平臺共同組成生物友好的柔性邊界,在校園向城市空間中形成連續緩慢的過渡,為城市與校園文化共融、不同生物共存提供一個包容的場域;校園內部通過院落的組織與垂直維度空間互動,既有交疊亦有錯動。二者一起形成一個生機的循環,打破了框架結構系統下靜態的空間秩序,孕育了校園如叢林般的氛圍和擁擠的活力,形成了混質共生的立體系統(圖6)[12]。

“第四生態”關注生態機能(ecological performance)的塑造。以生態的“機能”而非“形式”作為主要的出發點,是 “第四生態”關鍵性的衡量標尺。凱文·林奇(Kevin Lynch)提出以點、線、面為代表的形式元素認知城市空間,但若僅僅以形式認知作為城市空間的操作生成手法,則會帶來對生態形式的過分關注,導致對生態機能的忽略。在被稱為空中“懸浮森林”的“千樹”(1000 trees)項目中,樹木作為一種孤立元素存在,并未形成整體的生境;加之把大樹移至空中,無視工程建設和后期維護的巨大代價,都是僅把生態作為一種觀賞裝飾的形式(圖7a)。而在 WOHA 的“垂直城市”(Vertical Cities)中,展現了亞洲未來城市圖景(圖7b),思考了如何在達到高密度的同時將城市、建筑與生態環境共融。在該暢想中,城市成為“巨構”體系,建筑被自然包裹,人不再被人造環境將自己和自然隔絕開,風、陽光、聲音得以滲透進建筑內部,植被網絡連續展開、覆蓋在邊界之上。在這里,人與自然變成一個整體,發揮生態系統的綜合效用,體現了對于人文與自然的生態機能的思考。當然,其尺度規模和現實可行性仍值得討論。

7a 懸浮森林,來源:Heatherwick Studio,https://www.heatherwick.com/projects/buildings/1000trees/

7b 垂直城市,來源:WOHA architects,https://woha.net/zh/design-philosophy/

8a 高線公園,來源:The High Line,https://www.thehighline.org/

8b 松陽名都百貨老街片區改造設計——山林環廟·立體游園,來源:第二屆松陽鄉村振興全國建筑設計大賽一等獎作品,設計團隊:陳瞰、黎千妍、朱珍妮、夏輝璘、孫防勇,指導教師:李曉東

9 籬苑書屋,來源:李曉東工作室

“第四生態”強調在割裂的環境中重新建立連接和對話,這既包含物理空間上的聯系,也旨在依托物理空間建立人文的、生態的相互吸納關系。以高線公園為例,它從舊有廢棄的紐約中央鐵路變為連接各項城市空間和人群的綠帶。在高線公園中,豐富的植物和對生物友好的環境設計為人與自然提供了對話的機會,成為不同人群親近自然、將多種生物與人文環境連接的一個紐帶,成功激活沿線空間,成為眾多棕地改造的經典學習案例(圖8a)。然而美中不足的是,其生態系統仍處于人工系統的從屬位置,且項目的爆紅帶來了周邊街區的士紳化(Gentrification)傾向。松陽舊城更新項目 “山林環廟·立體游園”中,通過一條連續的空中連廊打破了街區的隔絕,并結合立體種植系統化解了現存多層大樓的壓迫性體量。其從舊城更新的角度上將多個維度連接、交融,將“園”與“城”相互融合,“水平”向“垂直”方向拓展,“實”的體量向“虛”的場所轉化,用步道與植物系統縫合人工與自然的割裂,構成了傳統山水理想對于當代功能城市發展模式的反哺與超越(圖8b)。“樓”與“山”的轉化,新與舊的對話,人文與自然的連接與互相包容,是對于“智者樂山”[1]的回歸。

此外,我們還必須談論技術——“第四生態”探討一種積極審慎的技術策略(positive-discrete technological strategy),強調其“適宜性”(Appropriateness)。飛速發展的技術幫助人類從自然環境中“解放”,又因為技術的濫用從而陷入新的存在危機。因此,“第四生態”反對無限地濫用技術,但也反對消極抵制技術,而是提倡從整體系統角度出發,將生態系統作為技術的尺度,破除對于技術單一成長、單一內部塑造的狹隘視野。在籬苑書屋中,嘗試將“技術”作為與建筑不可分割的統一體,不再將建筑與設備作為分離的系統,通過適宜性技術的運用避免對自然的額外增壓。入口位于低處,與水體等要素一起引導內外氣流自然流動,對微氣候進行冷暖調節;采用雙層屋頂對熱空氣、陽光等進行能量存儲。在外立面上,利用鄉村最為常見的樹枝,以非常簡單易行的方法固定,方便村民自行更換。樹枝不僅為室內閱讀帶來了過濾后的柔和陽光,隨著時間流逝也成為鳥類和昆蟲們安家的樂園。在這里,建筑和自然融合為一個動態的整體,具有真正的可持續性和生命活力(圖9)。

5 結語:“第四生態”——一種回溯的前進

我們無法徹底回到過去,但也不能沿著當下的道路發足狂奔。在以“進步”“增長”至上的道路上,城市發展陷入了瓶頸。技術的單方面高速迭代只會帶來社會的撕裂和個體的隔絕,“高技術、低生活”的狀態是對于當下我們的警示。對于未來,需要追求“更好”,而不僅是“更多”。

在“第三生態”理論的基礎上涌現迭代出的“第四生態”理論,強調“破界連接、互相吸納、交融共生”,形成人類生存智慧的整體升維,并促進社會、技術、生態三要素的整體性的、平衡的、可持續的發展。

通過此種理念的進化與迭代,將使得我們獲得超越性的視角——而超越性的視角又與我們出發的起點在將來相遇,重新回歸到一種人與自然的和諧狀態。或許有某個時刻,當生態連接和人文連接在三維空間里共生,那便是邁出了“第四生態”從理論走向實踐的巨大一步。

注釋

1)結界:原為佛教術語,“界”為梵語詞匯sīmā的譯詞。丁福保編纂的《佛學大辭典》將“結界”定義為:“建伽藍或作戒壇行一種之作法,而定其區域境界。”原指依作法而區劃一定之地域,是僧侶用來區分圣域與世俗的方法,后來在真言宗中又指起保護作用、具有一定法力效力的范圍。常引申為通過某種能量形成的場域。