中國地級以上城市流動人口時空格局演變及影響因素分析

許藍方,武繼磊,龐麗華

(北京大學 人口研究所,北京 100871)

1 引言

國家統計局數據顯示,2022年我國城鎮化率達65.22%,中國的城鎮化水平已進入中后階段。在城鎮化進程持續推進的新時期,黨的二十大強調,要促進區域協調發展,推進以人為核心的新型城鎮化;《國家人口發展規劃(2016-2030年)》也指出,要強化正向調節,推動人口流動更加有序,持續增強人口資源稟賦。由此可見,人口是城鎮化建設與經濟增長的核心要素,而人口遷移則是促進人力資本合理流動、區域資源有效開發的重要動源。

根據第七次全國人口普查公報,2020年我國人戶分離人口為49276萬人,市轄區內人戶分離人口11694萬人,流動人口37582萬人,分別較2010年增長88.52%、192.66%與69.73%。流動人口規模的劇增既受七普調查技術革新的影響,也與十年地區經濟發展、新型城鎮化持續推進、戶籍制度改革等因素有關[1]。其數據呈現出的人口流動模式與五普、六普相比具有穩定性與連貫性,具有極強的解釋力與研究價值。普查結果說明,當前流動人口規模大、增速快,已成為我國各省市常住人口構成中的重要群體。同時,我國不同區域由于自然資源稟賦與經濟發展水平的差異,已呈現出具有明顯空間差異的流動人口特征。改革開放以來,我國流動人口模式以近距離流動為主,且省際流動向東南沿海地區集聚[2]。省內流動人口的主要流入地是各省省會城市,并在空間上呈現“同心圓”特征[3],典型城市有成都市、武漢市等。省際流動人口分布格局愈發受市場化機制的影響,空間分布差異與集聚特征日趨明顯[4],東部地區作為人口主要流入地吸引力不斷加強,長三角、珠三角、京津冀為主要省際流動人口流入地[5]。

省際流動人口的空間分布之所以出現如此明顯的差異,根本原因在于我國不同區域的資源稟賦差異對流動人口造成的吸引力不同。從推拉理論的角度來看,遷入地的經濟發展水平與工資水平是吸引人口流入的決定因素;遷入地完善的醫療保障體系(醫療衛生機構床位數、享受醫療服務的平均等待時間[3]等)、充足的教育資源(受教育程度、高校數量[6]等)、豐富的自然資源與先進的工業化水平[7]都會對流動人口產生較大吸引力;而高房價[8]、嚴格的戶籍政策[9]等則會對人口流動造成負向影響。對于遷出地,較低的經濟發展水平與較少的就業機會[10]將推排本地居民離開戶口所在地外出打工,人口與地區資源的供不應求也會擠兌過剩人口,刺激人口遷出。比如我國東北地區產業結構轉型困難與經濟下行壓力加劇造成了區域就業機會減少與勞動力收入水平下降[11],人口凈遷出規模的大幅度增加[12]。除了遷入地與遷出地本身具有的社會經濟特征之外,地理特征也會對人口流動造成影響。許多研究依據重力模型已證明遷入地與遷出地距離越遠,人口流動規模越小[3,10]。而隨著科學技術的發展與交通設備的不斷升級,交通運輸條件的改善(如高鐵站或飛機場的開通、公路與鐵路密度等)在一定程度上會減少距離對人口流動的阻礙;遷入地與遷出地的區域面積、土地面積[10]、綠地面積[5]、坡度差、高度差、降水量差[13]、溫差[14]等也會影響人口的遷移難易度與地區融入度,進而影響流動人口規模。再者,個人特征如飲食習慣、語言系統、風俗習慣的異質性[15],或遷移者的性別、年齡、婚姻狀態[16]、受教育程度、家庭財富等也會影響遷移行為發生的概率。一般來說,遷移者處于中青年階段且處于在婚階段[17],受教育程度越高[3]、家庭財富越多,發生人口流動行為的概率就越高。此外,政策驅動型的人口流動也是我國一種重要的人口遷移模式。比如“援藏計劃”[18]、“脫貧攻堅戰”[1]等。

隨著新型城鎮化建設的不斷推進,流動人口在新時期顯示出新的空間分布特征,我國流動人口的時空變化及其影響因素有進一步研究的空間。因此,本文計劃以我國336個地級以上城市作為研究單元,利用第六次、第七次人口普查的地級以上數據,采用空間數據分析技術描述我國流動人口的時空演變特征,并利用地理探測器深入分析當前我國流動人口空間分布的影響因素,以闡述我國2010和2020年省內縣際、省際流動人口的空間分布規律及其驅動機制。

2 數據與方法

2.1 數據來源與處理

根據我國民政部公布的行政區劃代碼,2020年我國共有地級及以上行政區劃共336個,分別包括4個直轄市、292個地級市、7個地區、30個自治州和3個盟(不包括港澳臺地區與三沙市)。2010、2020年各城市的常住人口、流動人口、城鎮人口、分職業就業人口數等指標來自《2010中國人口普查分縣級資料》、《2020中國人口普查分縣級資料》;經濟發展、社會保障、公共交通等指標來自《中國城市統計年鑒2020》,以描述普查時點之前最新的城市社會經濟特征。

流動人口定義方面,根據第七次全國人口普查公報(第七號)、數據可得性及已有研究成果[19],本文將省際流動人口定義為人戶分離半年以上,且戶口登記地在省外的人口;省內縣際流動人口定義為人戶分離半年以上,且戶口登記地在本省其他縣(市、區)的人口;流動人口為省際流動人口與省內縣際流動人口之和。

在數據處理上,本文以中國民政部、國家統計局公布的十年內行政區劃變動信息,人工矯正兩個時期的地級以上城市人口數據,并與2020年最新的區域行政代碼進行匹配,以便進行對比分析;對于城市統計年鑒中的缺失值,本文通過查閱各省、城市統計年鑒進行補充;對于在分省、分市統計年鑒及統計公報中無法獲取的數據,本文根據城市2019年地區生產總值進行分組,并以對應變量的組內均值補充該城市變量的缺失值。采用組內平均值替代方式進行修補的數據比例不超過單個變量樣本數的2%。

2.2 研究方法

2.2.1 空間自相關

空間自相關包括全局空間自相關和局部空間自相關。全局空間自相關是用來分析研究對象在整體空間上的分布模式與集聚情況,一般情況下使用莫蘭指數(Moran′s I指數)進行描述。設定研究區域存在n個區域單元,第i個單元的觀測值為xi,第j個單元的觀測值為xj,則Moran′s I的計算公式為:

局部空間自相關可以描述每一觀測區域和相鄰區域之間的相關程度,在本文中則表現為某地級市與周圍相鄰地級市之間在流動人口規模上的相關程度,本文通過計算局部莫蘭指數(Local Indicators of Spatial Association,簡稱LISA),通過正態標準化得分比較,得到顯著高低相鄰區域的分布特征(HH、LL、HL和LH)以及統計不顯著區域。LISA的計算公式為:

2.2.2 冷熱點分析(Getis-Ord G*i)

熱點分析是識別具有統計顯著性聚類區域的空間分析方法,通過建立常用的零假設檢驗,結合Z統計值、P統計值以判斷聚類的顯著性程度,常用的熱點分析統計量有Getis-Ord G*i統計量,其計算方法如下:

2.2.3 地理探測器

地理探測器作為一種空間統計方法,其因子探測與交互探測可測量因子效應及交互作用,利用該方法計算各影響因素的q值與交互值,可以解釋我國流動人口在空間上的變異性并對其分布模式進行推斷統計。

因子探測:其原理在于自變量與因變量在空間上都具有各自的空間分布特征,如果這兩者具有相似性,則可說明自變量對該因變量有重要影響。利用地理探測器的因子探測模塊,可以檢驗某個因子是否對某個被解釋變量的空間分布差異具有解釋力度,因此本文將利用因子探測檢驗各因素對我國流動人口空間分布格局形成的解釋效果,計算公式為:

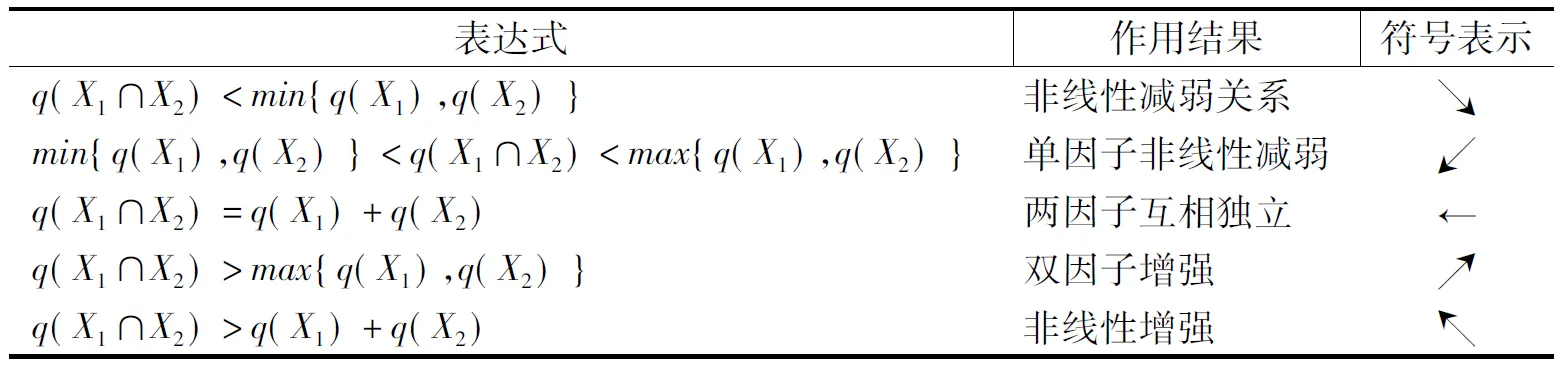

交互探測:其原理在于不同因子進行空間疊加可能會產生交互作用,從而影響對被解釋變量的解釋力度。比如分別將影響流動人口空間分布的兩個因子記為X1和X2,X為X1和X2這兩個不同因子進行空間疊加后所形成新的圖層。分別計算兩個因子單獨的解釋力度并與疊加后的因子解釋力度進行比較,便可判斷兩個因子的交互作用(X)對流動人口空間分布的解釋力度相對于單個因子是強化還是弱化(表1)。

表1 交互探測的表達式

3 我國地級以上城市流動人口時空格局演變特征

3.1 2020年我國地級以上城市流動人口空間分布格局

七普數據顯示,我國地級以上城市的流動人口分布呈現出明顯的集中特征。總流動人口數排名前10位的城市中,省際流動人口量占全國省際流動人口的比重達到了44.18%,前20位的城市省際流動人口量占比達到58.54%;省內縣際流動人口的集中度低于省際流動人口,但前50位城市的省內縣際流動人口占比也達到了71.84%。我國的流動人口,尤其是省際流動人口集中分布在了特大、超大城市之中。

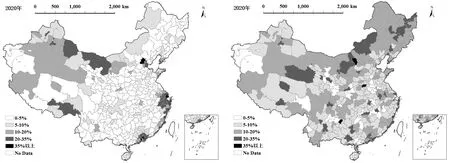

為了描述流動人口數與城市總人數的相對關系,本文采用城市人口流入率(流動人口數/常住人口數)指標,來描述我國各地級以上城市流動人口的分布情況。根據圖1可看出,我國的流動人口流入率空間分布可以主要分為三種類型。(1)省際-要素驅動型:具有此類流入人口結構的城市集中分布在京津冀地區、長三角地區與珠三角地區。以北上廣深為例,這些城市憑借經濟發展水平高、就業機會多、社會保障機制完善等優勢吸引省外及省內其他地區的勞動力進行人口流入,省際流動人口與省內縣際流動人口的雙重疊加使得該區域的總人口流入率較高。(2)省際-政策導向型:具備此類流入人口結構特征的城市主要是分布在西北地區、西南地區的經濟欠發達地區,又以少數民族自治區為主。比如新疆維吾爾自治區、內蒙古自治區,西藏自治區,和四川省、云南省西南部的少數民族自治州。“西部大開發”、“脫貧攻堅”、“一帶一路”等一系列政策的出臺,區域對口幫扶與定向支援建設的不斷推進,使得許多來自東部、中部地區的技術、干部人員來到我國的西北地區成為省際流動人口;又因為當地的戶籍人口規模較小,由此造成了流動人口占比較高的局面。(3)省內-要素適宜型:具備此類流入人口結構的城市主要是各省的省會城市,比如成都市、武漢市、長沙市等。對于省內的其他城市而言,省會城市較其他發達地區距離近、生活成本低、社會環境融合度高,雖然可能在經濟收入與就業發展潛力等方面較超大城市有一定差距,但綜合多方面因素考慮,省會城市仍為省內流動人口可達且宜居的目的地。因此,省會城市會吸引較多的省內縣際流動人口,具有較高的流入率。

圖1 2020年我國地級以上城市省際(左圖)、省內縣際(右圖)人口流入率空間分布 注:底圖來源于自然資源部標準地圖服務系統,審圖號為GS(2019)1822號,邊界無修改

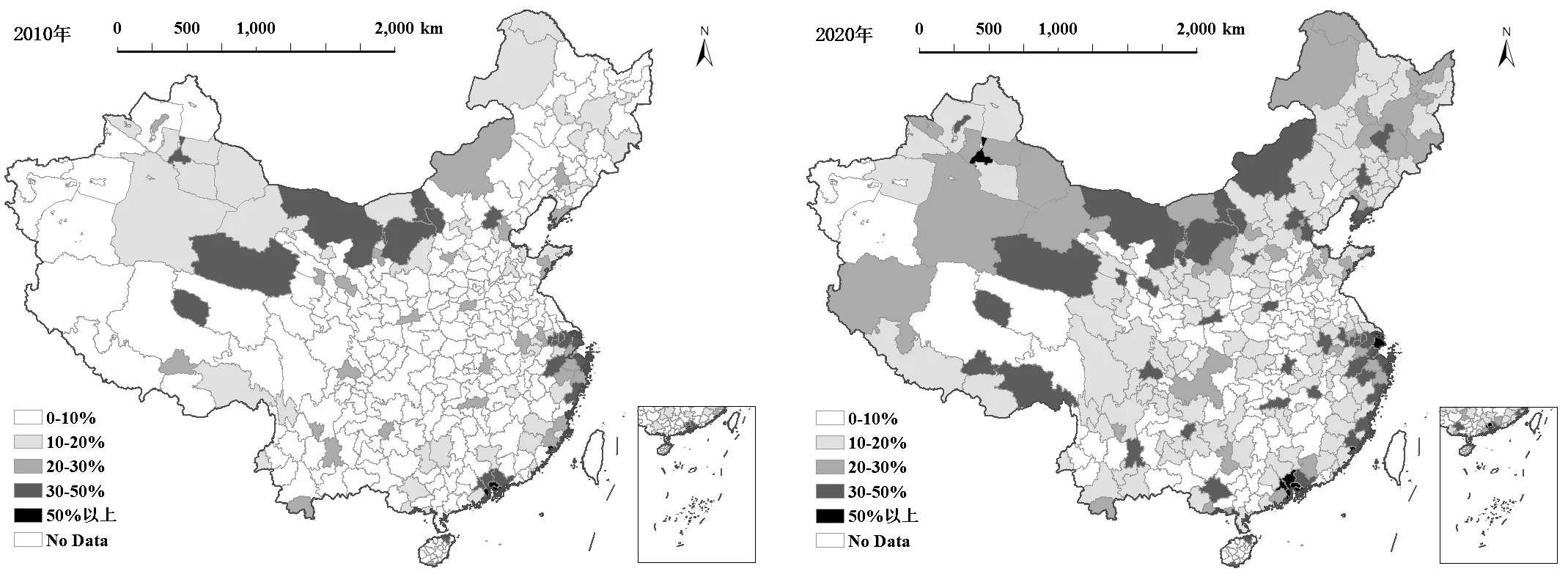

圖2 2010-2020年我國地級以上城市總人口流入率空間分布注:底圖來源于自然資源部標準地圖服務系統,審圖號為GS(2019)1822號,邊界無修改

3.2 2010-2020年我國地級以上城市流動人口時空格局演變

相較于2010年,2020年我國地級以上城市中總流動人口占常住人口比重10%以上的城市數量明顯增加,如東北地區的黑龍江省、吉林省;西南地區的四川省、重慶市;中部地區的湖北省、湖南省等。京津冀地區、長三角地區與珠三角地區持續發揮對流動人口的吸納作用,且逐步顯現出擴散趨勢;新疆維吾爾自治區、西藏自治區的人口遷移現象受政策影響加深,較多地區的總人口流入率逐漸高于20%。

通過計算可知,2010年、2020年我國地級以上城市總人口流入率的莫蘭指數(Moran′s I)分別為0.2840、0.2287,二者均為正值,且Z統計值均大于1.96,說明2010、2020年我國流動人口流入率在空間上顯著集聚,但集聚程度有所下降。為了進一步分析其在局部區域上的集聚差異,本文分別計算2010、2020年各地級以上城市總人口流入率的LISA值以進行局部空間自相關分析。從圖3可以看出,總流動人口流入率的局部空間分布模式主要分為兩種類型:(1)“低-高”相連區域依附“高-高”相連區域:此類區域主要包括長三角地區、珠三角地區以及新疆烏魯木齊市周邊地區。其如此分布的原因主要是經濟發達區或政策扶持核心區呈現流入率的區域高值,位于區域邊緣的城市由于本區流入率低、周邊流入率高,形成了“低-高”相連區,并對核心區形成包圍之勢。相較于2010年,京津冀地區的“低-高”相連區域不再顯著,一定程度上表明了我國疏解北京非首都功能、京津冀地區協同發展的階段性成效;東北地區的“高-低”相連區域也不再顯著,流動人口規模與人口流入率也有小幅提升,側面體現東北振興計劃取得階段性進展;(2)“低-低”相連區域包圍“高-低”相連區域:此類區域主要分布在我國中部內陸地區。其空間關系產生的原因主要是各省省會作為低值區的數值凸點,具有“孤島式”的高流入率(多為省內流入率),又因為周圍的非省會城市普遍為低流入率,由此在省會城市形成了“高-低”相連區,在周圍非省會城市形成片狀的“低-低”相連區。相較于2010年,2020年我國中部地區的“低-低”相連、“高-低”相連區域呈現出更大范圍的片狀分布,其中以重慶市、湖北省、湖南省、山東省等省份更為突出。這既可以說明這十年間我國中部地區流動人口的短距離遷移傾向增強,省會城市對省內流動人口的吸納能力提升,也可以體現我國二三線城市的經濟發展水平提升,對流動人口的吸引力逐步加強。

圖3 2010-2020年我國地級以上城市總人口流入率空間集聚分析注:底圖來源于自然資源部標準地圖服務系統,審圖號為GS(2019)1822號,邊界無修改

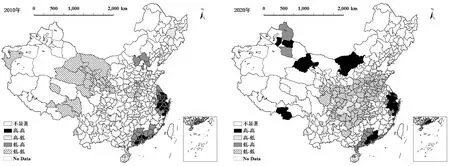

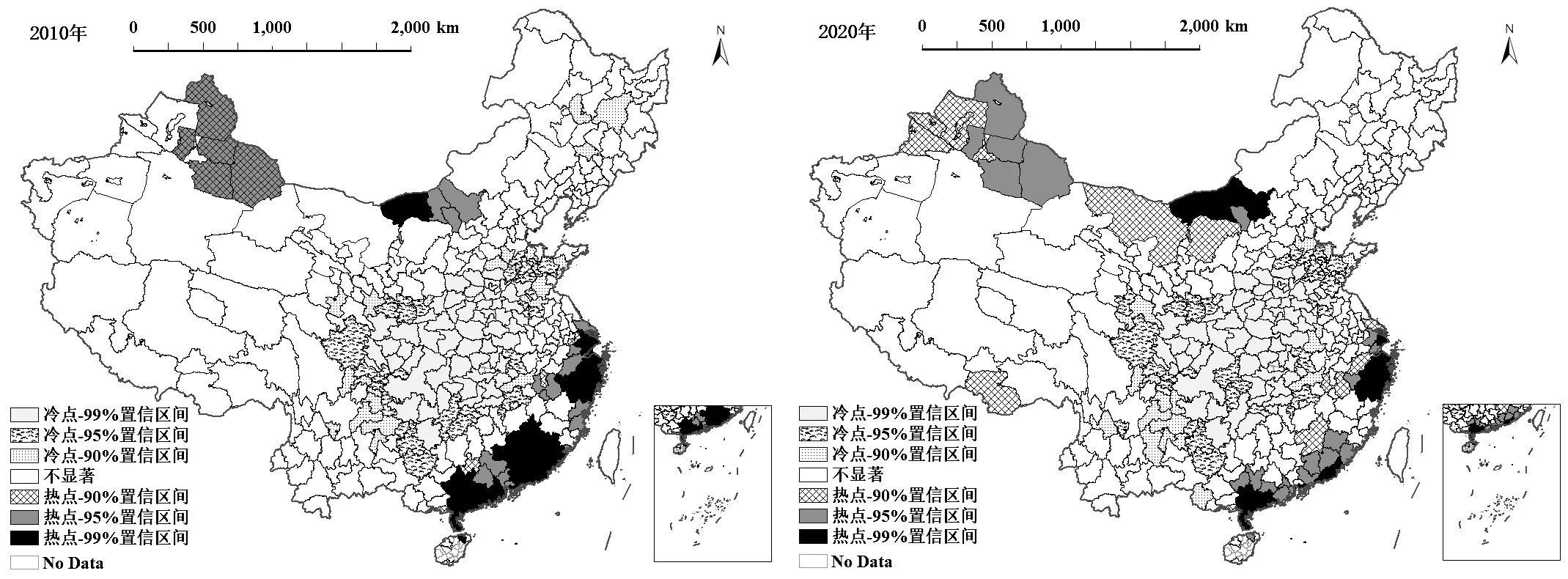

圖4的結果顯示,2020年我國流動人口流入率集中分布的熱點區域主要在經濟發展水平高的長三角地區、珠三角地區,以及政策重點支持的內蒙古自治區與新疆維吾爾自治區。代表城市有上海市,浙江省的寧波市、廣東省的深圳市、新疆維吾爾自治區的烏魯木齊市、與內蒙古自治區的呼和浩特市。相較于2010年,我國東部沿海地區的熱點區域顯著性水平有所下降,而西北地區的新疆維吾爾自治區、內蒙古自治區的熱點顯著性水平有所提升。冷點區域則主要分布在我國的內陸地區,主要包括河北省、山西省、陜西省等共10個省份。其中,山東省、四川省、湖北省和河南省位于流動人口流入率冷點區域的城市最多,這是因為這些區域的勞動力出于工資提升、工作前景、社會福利、子女教育等目的,向東部和南部流動,該區域成為了周圍發達地區的主要人口輸出地;本地常住人口以戶籍人口為主,從而造成此地區成為總流動人口流入率的冷點區域。相較于2010年,內陸地區的冷點區域有向南、向西擴散的趨勢,且顯著性有所提升,中部地區城市的人口流動空心化程度加深。

圖4 2010-2020年我國地級以上城市總人口流入率冷熱點空間分局注:底圖來源于自然資源部標準地圖服務系統,審圖號為GS(2019)1822號,邊界無修改

4 我國地級以上城市流動人口空間分布的影響因素

4.1 因子選取

為了綜合性描述我國地級以上城市對流動人口的吸引力,本文有針對性地從人口與城鎮、經濟、就業、社會保障、教育、醫療、交通7個方面選取了共18個量化指標。人口與城鎮方面選擇常住人口數衡量城市規模,城鎮化率衡量城鎮化水平;經濟方面包括地區生產總值、第二產業生產總值、第三產業生產總值、地方一般公共預算收入和社會消費品零售總額;就業方面包括在崗職工工資總額、社會生產服務和生活服務人員數、生產制造及有關人員數;社會保障方面包括城鎮職工基本養老保險參保人數和城鎮職工基本醫療保險參保人數;教育方面包括普通高等學校、普通中學、普通小學的專任教師數;醫療方面包括衛生技術人員數及衛生機構床位數;交通包括公路客運量。利用自然斷裂法,本文將以上影響因素與2020年我國地級以上城市的省內縣際、省際和總人口流入量均劃分為5個等級,并分別進行推斷分析。

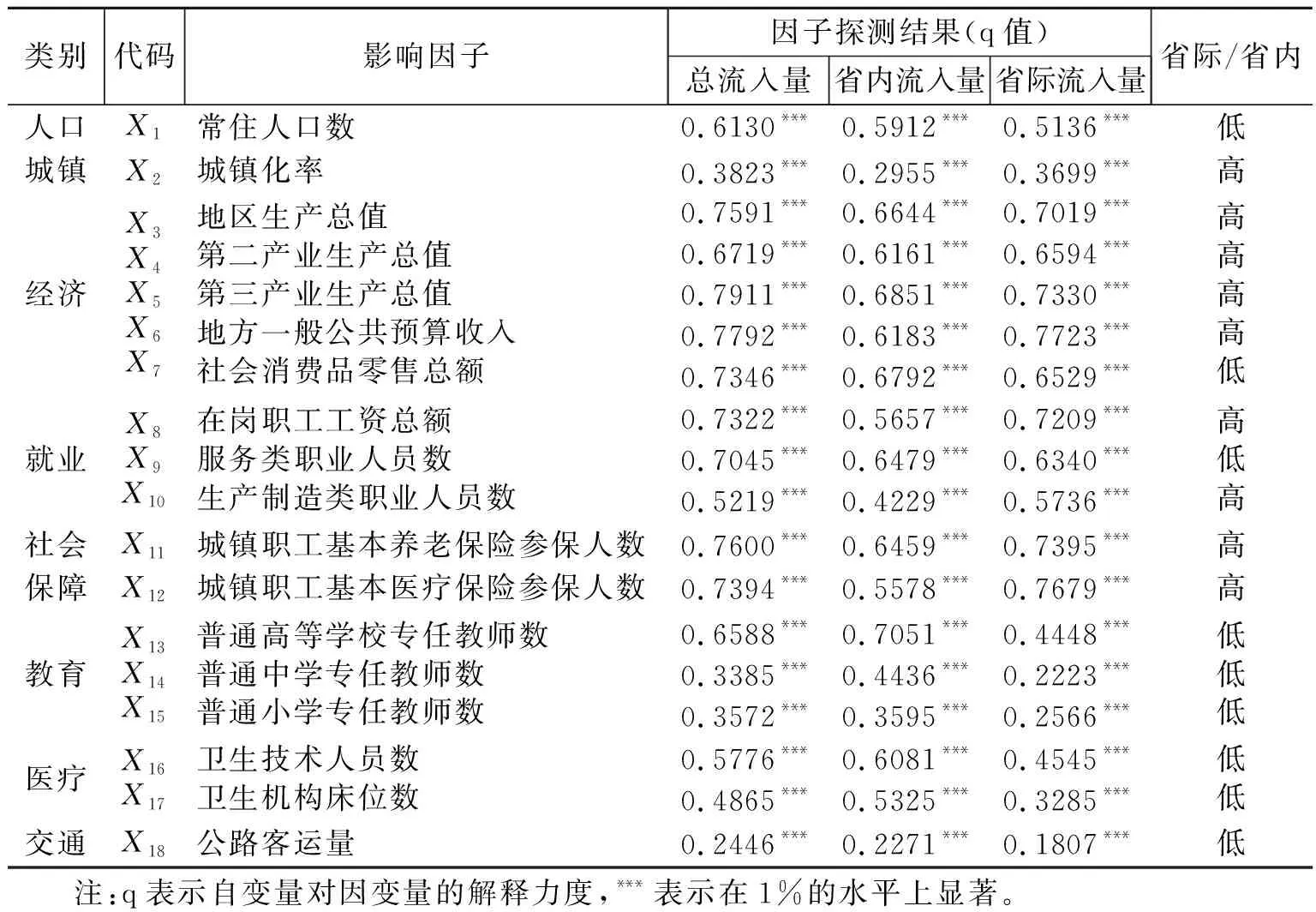

4.2 地理探測器因子探測

根據因子探測結果,18個驅動因子均在1%的水平上顯著,說明其對我國各地級以上城市流動人口的空間分異性解釋力度較強。常住人口數(X1)和城鎮化率(X2)分別從人口規模與城鎮化進程兩個角度描述了城市規模與現代化水平,并都對人口流動具有較好的解釋力度。相對而言,城市的人口規模對省內人口流入的解釋力度(q=0.5912)高于省際人口流入(q=0.5136)。常住人口數是衡量一個城市規模大小的重要評價指標,城市規模帶來的經濟效益有利于增加勞動者的就業概率[20],增進同鄉集聚效應,提升流動人口的居留意愿[21],促進城市流動人口規模的擴大。根據第三章的描述性統計可以看出,省會城市在省內縣際流動中具有較強的吸引力,省會與周邊城市共同構成的“高-低”相連區域在統計學上顯著,說明省內流動人口會更多的在省內中心城市集聚,側面解釋人口規模對省內縣際人口流動的解釋力度更強。

經濟因素是影響流動人口空間分布的主導因素,第三產業生產總值(X5)比第二產業生產總值(X4)對總人口流入量的解釋力度更強(0.7911>0.6719),并對省際人口流入量的解釋力度高于省內縣際人口流入量(0.7330>0.6851)。這說明隨著城鎮化進程的發展、產業結構的優化升級,我國第二產業對流動人口的吸納效應有所減弱。在后人口紅利的時代背景下,包含諸多新興行業的第三產業對流動人口的吸納能力不斷提升[22],且對省際流動人口的吸引力更強。此外,地方一般公共預算收入(X6)對總流入量的q值為0.7792,對省際人口流動的解釋力度高于省內縣際(0.7723>0.6183),說明流入地政府財政收入越充裕、地方政府的綜合實力與人才引進力度越強,對流動人口、尤其是遠距離的流動人口吸引力越強;社會消費品零售總額(X7)對省內縣際流入量的解釋力度大于省際流入量(0.6792>0.6529),該指標反映了地區零售市場的變動情況與經濟景氣程度,說明該指標對距離的彈性更大,對短距離人口流動的吸引力更強。

就業指標也是解釋流動人口空間分異的重要指標,其中在崗職工工資總額(X8)的解釋力度最強,q值達0.7322,并對省際人口流入的解釋力度(q=0.7209)大于省內縣際人口流入(q=0.5657)。根據新古典經濟學對人口遷移動因的解釋,兩個勞動市場之間的工資差異會引導勞動力由低工資市場流入高工資市場,地區經濟發展水平的差距的存在、我國勞動年齡流動人口追求更高經濟收入的目的促使人口進行跨區域流動。分職業來看,從事社會生產服務與生活服務的人員數(X9)對流動人口空間分異的解釋力度高于從事生產制造及有關人員(X10),這也在一定程度上呼應了前文關于第三產業對流動人口的吸引力高于第二產業的分析結果。分省際與省內縣際兩類流動來看,服務類從業者的解釋力度相差不大,但制造業從業者在省際流動中表現更優。

社會保障與公共服務能力也對流動人口的空間分異性具有較高的解釋力度。城鎮職工基本養老保險參保人數(X11)和基本醫療保險參保人數(X12)分別描述了城市在養老保障與醫療服務兩方面的覆蓋力度,其對總流入量的解釋度最高(0.7600與0.7394),其次為省際人口流入量(0.7395與0.7679),最后為省內縣際人口流入量(0.6459與0.5578)。舒適度理論認為,隨著人們生活水平的提高,勞動力在追求經濟收入之外,還會對城市社會保障能力提出要求,以獲取更高的舒適度。一方面,主要人口流入地的政府購買水平高,公共服務支付能力強,社會保障制度往往更為完善[23],從側面反應了流入地的吸引力;另一方面,流動人口的社會保障參保行為會增進流動人口對社會經濟公平的感知[24],提升社會認同感和居留意愿,由此擴大城市流動人口規模。綜合來看,長距離流動人口更關注醫療保障水平,短距離流動人口則更關注養老服務水平。

地區教育水平的高低與教育資源的豐富程度也會影響區域的流動人口。從表3可以看出,普通小學(X15)、普通中學(X14)與普通高等(X13)學校三種不同層級的教育資源都可以在1%的水平上顯著解釋人口流入的空間分布差異,相較來說,對省內人口流動的解釋力度大于省際人口流動。這一特征在普通高等學校教育上表現更為明顯(0.7051>0.4448)。教育資源可以從多方面引導區域人口流動。一方面,高等教育資源會對流動人口(尤其是大學生等群體)產生吸引力,促進人力資本流入;另一方面,該類指標說明城市在教育方面的財政支持力度大,區域教學科研能力強,有利于持續推動城市科技創新能力的提高,并對工業化、產業化發展起到促進作用,城市經濟發展水平得到提升,也會吸引更多流動人口流入。

表3 我國地級以上流動人口空間分布因子探測結果

此外,衛生指標與交通指標也可以在一定程度上解釋流動人口的空間差異。衛生技術人員數(X16)、衛生機構床位數(X17)和公路客運量(X18)對總流入量的解釋度分別為0.5776、0.4865和0.2446,并且都對省內縣際人口流動的解釋力度高于省際。其原因可能是隨著新醫改的逐步推進與衛生資源的空間優化,衛生資源的供給水平均衡程度有所提高[25],東部發達地區對欠發達地區衛生資源的“虹吸效應”減輕。而隨著鐵路、航空等客運方式的不斷革新,交通運輸條件對區域人口流動的影響力降低,反映在其因子探測的q值較低;相對而言,公路運輸方式對短距離人口流動更有利,所以對省內縣際人口流入量的解釋力度高于省際(0.2271>0.1807)。

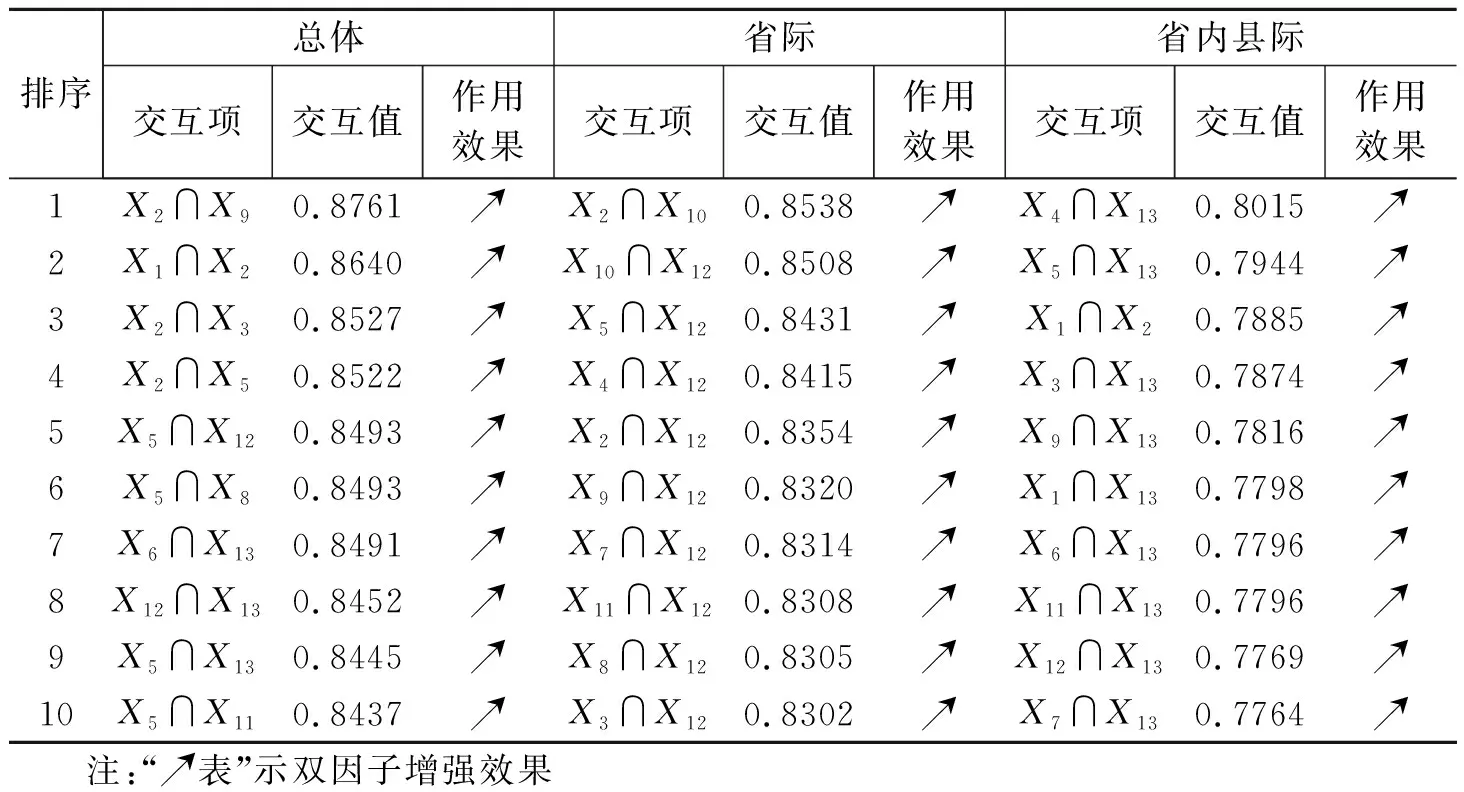

4.3 地理探測器因子交互作用探測

為了探究兩個自變量共同作用時會如何影響對人口流入空間分異的解釋力度,本文又利用交互探測器,分別對三個被解釋變量測算了每兩個因子之間的交互值,共得到3×171組交互值。本文選取其中解釋力度最大的前10組交互項,其交互值與作用效果如表4所示。可以看出該表所示的所有交互組都對人口流入量起到雙因子增強效果。對于總人口流入量,城鎮化率(X2)與服務業從業人員數(X9)的交互解釋力度最大(0.8761),其次分別是城鎮化率與常住人口規模(X1)、城鎮化率與地區生產總值(X3)。總體來看,城鎮化率(X2)、第三產業生產總值(X5)、城鎮職工基本醫療保險參保人數(X12)三個變量與其他變量的交互效應較強,其前10組交互項中以經濟指標、人口城鎮指標居多,城市的規模效應較強。

表4 我國地級以上流動人口空間分布交互探測結果(前10組)

對于省際人口流入量,社會保障指標與其他變量發揮雙因子增強效應時交互值較高,在前10組交互項中,生產制造類職業人員數(X10)與城鎮化率(X2)的交互作用達到0.8538,為所有交互組中的最大值;此外,共有9組交互項與城鎮職工基本醫療保險參保人數(X12)有關,其與生產制造業從業人員數(X10)的交互作用達0.8508,與第三產業生產總值(X5)的交互作用達0.8431。可見對于省際流動人口而言,除了經濟與就業指標發揮著跨省流動的決定作用外,社會保障水平(尤其是醫療服務保障水平)的提高會與其他因素產生加強作用,對省際流動人口的空間分布差異解釋效應更強。

對于省內縣際流動人口,高等教育資源與其他變量發生交互作用時解釋力度較高。比如普通高等學校專任教師數(X13)與第二產業生產總值(X4)進行交互時,對省內縣際流動人口的空間分布解釋力度達0.8015,;與第三產業生產總值(X5)進行交互時,其解釋力度達0.7944。解釋力度前10的交互項中,有9組交互項與高等教育資源有關,說明高等教育資源在省內縣際人口流動的空間分異性解釋上起到重要的補充增強效果。

5 結論與討論

5.1 結論

本研究基于第七次人口普查地級以上城市的統計數據,結合空間數據分析技術,探究了我國2010和2020年城市流動人口的空間分布特點與時空演變。研究發現:①我國地級以上城市的流動人口呈現明顯的空間分布差異。受經濟水平、就業市場、社會保障等因素影響的東部發達地區與受“西部大開發”政策影響的西北地區省際流動人口較多;在我國中部地區,成都市、武漢市等省會城市呈現出較高的城市首位度,省內流動人口占比較高。②相較于2010年,我國人口流動規模明顯提升,地級以上城市流動人口占比增加;雖然流動人口仍在空間上呈現顯著集聚,但集聚程度有所下降;東部發達地區的人口集聚區逐步發揮溢出作用,流動人口由核心區向周邊輻射;中部地區的空間分布不均范圍進一步擴大;西北地區的人口流入率顯著提高;更多省會城市、二三線城市與周圍區域呈現出“高-低”、“低-低”相連的流動人口局部集聚特征;京津冀協同發展與東北地區振興計劃取得初步成效。

為了解釋我國流動人口空間分布的差異,本文利用地理探測器對18個量化指標進行因子探測與交互探測。研究結果表明:①經濟與就業因素是驅動人口省內、省際流動的核心指標,包含較多服務崗位的第三產業對流動人口的吸納能力更強;社會保障水平對省際人口流動的解釋力度更強;城市教育資源能夠更好解釋省內縣際流動人口的分布差異,而在不同層級的教育資源中,高等教育資源的解釋力度最強;醫療衛生因素與交通因素對省內流動人口的解釋力度強于省際流動人口,隨著交通運輸條件的不斷改進,交通指標較其余影響因素解釋力度減弱。②交互探測器的探測結果表明,經濟與就業指標的交互作用對總人口流入量起到雙因子增強效果;社會保障指標與其他指標的交互項對省際人口流入解釋力度較強;高等教育資源指標與其他指標的交互項對省內縣際流入量的解釋力度較強。

5.2 討論

從人口普查數據可以看出,十年來我國的流動人口規模進一步擴大、城市人口結構比例進一步提升、空間分布范圍進一步擴大,這些新人口特征均可說明需刻不容緩地加強對我國流動人口的正向調節、有序引導。面對我國流動人口的區域發展不平衡,要深入貫徹區域協調發展戰略與主體功能區戰略,堅持推進新型城鎮化,推動區域協調發展,堅持西部大開發、東北全面振興與京津冀協同發展戰略,持續關注中部區域的人口流出問題,加快中部地區崛起。結合流動人口區域發展的新特征,要及時調整戶籍制度改革思路,破除妨礙人口流動的體制與政策弊端,逐步推動流動人口市民化進程,提升流動人口的居留意愿與社會融入感、城市認同感。經濟與就業發展方面,要關注后人口紅利時代下城市工業與就業結構的轉型升級,大力發展服務業等第三產業,充分吸納流動人口就業,加強對流動人口的勞動者權益保障。新興的二三線城市在吸納短距離流動人口時,應更加關注教育資源的投入,持續完善教育體系建設,充分發揮高等教育資源對流動人口的吸納作用及對城市科技創新能力的推動作用。發達城市在不斷吸引跨省人口流入的同時,要關注城市公共服務體系的建立與完善,尤其是基本公共衛生均等化與醫療衛生資源的合理分配,深化改革養老保險與醫療保險制度。

本研究有幾個問題有待未來進一步深化。首先,有必要建立各城市影響因素的面板數據,以測算因子在十年間驅動力的變化情況;其次,可以對不同動因造成的相同人口流動進行分類討論,比如將要素驅動型的省際流動與政策導向型的省際流動進行對比分析;最后,本文主要采用城市數據進行宏觀分析,在數據可得的基礎上,可將個人、家庭特征納入統計模型進行微觀分析。