嘉賓共襄“海洋十年”

張文萱

其間,國際藍碳論壇發起藍碳青島倡議,國際海洋合作與治理論壇發起東亞海洋合作與治理青島倡議,引發與會嘉賓強烈共鳴。同期發布了《全球近實時碳排放報告(2022-2023)》《深海保護與利用論壇報告集》《黃渤海潮間帶分析及相關工作報告》《品牌賦能海洋經濟高質量發展研究報告》等系列成果,有效提升了青島論壇的影響力和顯示度。

海洋生態環境保護修復與防災減災論壇

海洋是自然資源的寶庫,是全球氣候的重要調節器,是高質量發展的戰略高地。

海洋生態環境保護修復與防災減災論壇以“保護海洋生態環境,加強海洋防災減災,促進全人類福祉”為主題,采用“線上+線下”相結合的方式舉行。來自多個國家的涉海機構、大學及科研院所生態保護與防災減災領域的近150位專家學者共話海洋生態環境保護。

據介紹,該論壇設有“海洋防災減災”及“海洋生態修復”兩個專題,旨在研討海洋生物多樣性及海洋生態系統保護策略、生態修復先進理念及技術,提升海洋觀測預報技術和防災減災能力,促進海洋生態環境保護修復與防災減災領域的合作,推動全球共同治理,從而更好地構建人類海洋命運共同體。

論壇集中展示了近年來中國在海洋防災減災、海洋生態模擬、應急輔助、全球化海洋治理、海岸帶生態保護修復等海洋生態環境保護修復與防災減災領域的最新研究成果,并探討了在人類活動、氣候變化等壓力影響下,海洋面臨的生態系統退化、生態災害頻發、生物多樣性降低等諸多問題,以及未來的發展方向。

海洋生態環境保護修復與防災減災論壇為國際和國內海洋科學家搭建了一個專業的學術平臺,為各單位在海洋生態環境保護修復和防災減災方面的合作搭建了一個良好的交流平臺。本屆論壇的召開對中國海洋科學的發展產生了積極影響,提高了在防災減災、生態修復等領域認知的廣度和深度,將進一步深化和拓展國內乃至國際海洋研究的交流與合作,為構建協同發展新格局、保護海洋生態資源、促進向海經濟發展提供科技支撐。

深海保護與利用論壇

深海保護與利用論壇舉行期間,來自國際海底管理局、聯合國教科文組織政府間海洋學委員會非洲及鄰近島嶼國家分委會、國際組織“深海管理倡議(DOSI)”、美國杜克大學等國內外專家共80余人,以“線上+線下”方式共同探討深海資源可持續利用和深海生態環境保護方面的相關實踐,促進合作和發展。

本次論壇由特邀報告板塊、“深海資源可持續利用”與“深海生態環境保護”兩個主題演講板塊組成,9位專家從環境友好型的采礦裝備研發、深海典型區域的環境管理計劃、國際海底領域能力建設等方面做了精彩報告,展示了“深海保護與利用”領域最新進展。本次論壇本著科學引領、保護優先、合作共贏原則,通過凝聚國內外政府機構、學術界、產業界和社會各界共識,實現深海領域資源的共同保護與可持續利用。

2023國際藍碳論壇

海洋是地球上最大的碳庫,約93%的二氧化碳儲存在海洋中并在海洋中循環。相對于陸地森林固定的林業碳匯——“綠碳”而言,海洋碳匯被稱為“藍碳”。

2023國際藍碳論壇論壇聚焦聯合國“海洋十年”七大愿景之一“健康且有復原力的海洋”,通過“線上+線下”的形式,圍繞海洋碳匯的發展現狀及其未來發展趨勢、海洋碳匯生態價值的市場化實現機制與路徑、國際區域間藍碳領域交流合作等開展學術研討,推動海洋碳匯賦能海洋經濟高質量發展。

論壇以“藍碳為全球應對氣候變化賦能,為海洋經濟高質量發展助力”為主題,現場130余位國內外知名院士、專家學者、涉海國際組織負責人、政府主管部門負責人、知名企業家等齊聚一堂,深度研討國內外海洋碳匯政策、經濟、技術,深入交流海洋碳匯的發展現狀及其未來發展趨勢,創新海洋碳匯生態價值的市場化實現機制與路徑,深化國際區域間海洋領域交流合作,打造有國際影響力的藍碳對話、交流、合作平臺。

本次論壇通過藍碳領域的學術交流、主題演講、圓桌對話、國際合作、技術創新、政策協調、商業應用和社會參與,共同探索藍碳領域的發展機遇,14位知名專家學者介紹了他們在相關研究領域的實踐與成果,從多個角度為推動中國藍碳發展提出建議,現場研討氣氛熱烈。

本次論壇的舉行,將進一步探索藍碳領域的發展機遇,為提升藍碳生態系統應對氣候變化的能力提供新的解決方案,為藍碳領域的發展貢獻智慧和力量。

藍色伙伴關系論壇

藍色伙伴關系論壇以“開放包容、互利共贏”為主題,邀請了來自中國、斐濟、薩摩亞、瓦努阿圖、湯加等國家和地區的駐華使節、代表、國際組織代表以及工商界、學術界代表共200余人出席,眾人就共同關心的構建藍色伙伴關系議題進行了深入交流。

論壇上,世界自然保護聯盟(IUCN)發布了《黃渤海潮間帶分析及相關工作報告》,突出了自2012年以來各國政府為減少沿海地區的環境破壞活動所做的努力,也確定了一些新的解決方案和保護行動。舉行了中國海洋大學海洋發展研究院智庫專家聘任儀式,聘請全球海洋治理、海洋經濟發展、海洋文化等方面的專家,為中國海洋大學海洋發展研究院加強智庫能力建設添磚加瓦。

國際歐亞科學院院士、自然資源部第一海洋研究所副所長喬方利,上海航運交易所黨委書記、總裁張頁,中國海洋大學副校長魏志強,青島港國際股份有限公司副總經理殷健分別圍繞“以高質量海洋預報公共服務產品促進藍色伙伴關系建設”“攜手航運伙伴 共筑海絲之路”“海洋物聯、以創新聯通世界”“錨定‘雙碳目標,打造綠色低碳港口建設‘中國方案”等主題,分享了中國在藍色伙伴關系中的中國智慧與中國方案。

本次論壇從多主體視角出發,為實現包容性海洋合作提供了絕佳機遇,將積極推動青島與太平洋島國以海洋為紐帶,攜手開展多層次、寬領域、可持續的海洋合作,為構建更緊密的中國—太平洋島國命運共同體、深化“21世紀海上絲綢之路”建設做出新的貢獻。

海洋品牌與產業賦能論壇

海洋是青島的突出優勢和鮮明特色,品牌是青島的深厚底蘊和核心戰略。以“塑造海洋品牌 引領藍色消費”為主題的2023海洋品牌與產業賦能論壇,是貫徹落實黨中央關于加快推進建設海洋強國重大戰略部署,進一步推進《質量建設強國綱要》實施,踐行構建海洋命運共同體理念的重要體現。來自海洋經濟、海洋品牌領域的專家學者和海洋企業齊聚一堂,圍繞品牌引領推動中國海洋經濟高質量發展主題進行研討、建言獻策。

論壇上,《中國品牌》雜志社·海洋產業品牌研究中心啟動建立,將聚集海洋經濟、海洋品牌優質創新要素資源,推進中國式現代化海洋產業品牌創建與產業創新發展,積極服務海洋品牌國際化戰略,打造以青島為核心、輻射沿海城市的海洋品牌示范樣板,為海洋品牌發展提供中國智慧、中國力量、中國方案。論壇上發布的《品牌賦能海洋經濟高質量發展研究報告——青島西海岸新區海洋品牌戰略實踐》,以區域品牌建設為重點,戰略性、系統性地分析了打造海洋品牌集群、增強品牌影響力的路徑。

論壇的成功舉辦,建立了海洋經濟可持續發展的對話窗口,打造了海洋品牌建設交流的平臺,大大加強專家、企業、平臺之間的合作,將激活海洋經濟效能,為青島海洋經濟可持續發展提供源源不斷的動力。

國際海洋產業融合發展企業家論壇

以“綠色·創新·智能”為主題的國際海洋產業融合發展企業家論壇舉行期間,來自國際知名海洋產業領域的專家、商協會和企業家代表共聚一堂,共同探討“科技創新+綠色低碳”背景下海洋產業融合發展的新態勢,進一步加強海洋產業國際交流合作,實現涉海產業鏈精準對接,推動現代海洋產業項目落地,點燃海洋經濟綠色低碳高質量發展“新引擎”。

論壇主題演講環節邀請國內外航運、港口、海洋能源等產業領域精英代表,國際涉海商協會聯盟成員、專家、學者、投資機構等各類國際涉海組織代表,共商合作,共謀發展;圓桌對話環節,嘉賓共同探討共建、共治、共享的航運數字化轉型之路。

首屆國際涉海商協會聯盟研討會在本次論壇中隆重舉行。期間,國際涉海商協會聯盟運營單位青島西海岸新區中企海洋產業對外合作促進中心與多個聯盟成員單位達成深度戰略合作;首屆國際涉海商協會聯盟圓桌對話則圍繞“‘海洋十年和合共生 發展藍色伙伴關系”這項議題展開熱烈討論。

此次論壇中,國內外知名海洋能源領域的科研專家、企業家代表就“雙碳”背景下如何促進中國海洋可再生能源的產業化發展問題進行了深入探討。圍繞中國海洋強國戰略、生態文明建設、碳達峰碳中和等重大戰略需求,聚焦海洋能源開發、海洋生態保護,對推動國際海洋能源與環境及其相關學科領域的學術交流、學科交叉及成果轉化與應用,通過LNG冷能綜合利用案例,推動一批可復制、可推廣的海洋生態保護與海洋綠色能源開發技術及解決方案進行了一場頭腦風暴。

本次論壇為海洋產業合作交流搭建了一個高效的平臺,將在更深層次、更廣領域推動海洋戰略性新興產業創新驅動轉型發展、布局優化集群發展、生態優先綠色發展、陸海統籌聯動發展、國際合作開放發展。

國際合作藍色青年科學家論壇

國際合作藍色青年科學家論壇以“氣候變化與可持續的海洋環境”為主題,來自中國、英國、韓國、泰國等國家的9位青年科學家圍繞牽頭或參與聯合國“海洋十年”大科學計劃及項目的經驗開展專題報告,旨在促進國際青年科學家的交流與合作,增進公眾對聯合國“海洋十年”愿景及海洋前沿科學的認知和了解。

本屆論壇邀請聯合國前副秘書長兼環境規劃署執行主任埃里克·索爾海姆發表主旨演講。英國圣安德魯斯大學地理與可持續發展學院教授威廉·奧斯汀,自然資源部第二海洋研究所研究員、衛星海洋環境動力學國家重點實驗室副主任王云濤,韓國海洋科學技術院海洋環流與氣候研究部高級研究員樸英奎,以及自然資源部第一海洋研究所副研究員、GEF/ FAO河口項目辦主任叢柏林,分享了他們所組織的“海洋十年”大科學計劃或項目——全球海洋藍碳十年計劃(GO-BC)、海洋自然災害防治與環境健康增值(MoNITOR)、北太平洋周至季節性預測、中國河口保護示范。此外,中國林業科學研究院熱帶林業研究所海岸帶研究中心主任、教授辛琨,廈門大學近海海洋環境科學國家重點實驗室、海洋與地球學院教授、聯合國“海洋十年”COASTAL-SOS海岸帶項目科學家王桂芝,以及該項目的青年委員會成員、博士研究生卡尼塔·烏泰潘,香港科技大學(廣州)博士后、聯合國“海洋十年”科學計劃“第二次黑潮及周邊海域國際合作研究(CSK-2)”青年科學家代表吳寶蘭,香港城市大學海洋污染國家重點實驗室博士后、聯合國“海洋十年”大科學計劃“全球河口監測”青年科學家代表陳翀,也分別代表各自所在團隊就“海洋十年”科學合作開展研討。

在論壇的圓桌對話環節,與會科學家一致認為,應盡快建立建全青年科學家聯絡機制,促進藍色青年科學家跨機構、跨領域、跨專業、跨國界的交流與合作,加強不同計劃和項目間的協同與配合,努力實現聯合國“海洋十年”愿景。

海洋科技成果轉化對接會暨海洋特色新興產業創新發展論壇

海洋科技成果轉化對接會暨海洋特色新興產業創新發展論壇以“建設海洋科技成果轉化平臺,打通科技成果轉化‘最后一公里”為主題,邀請省內外60余家涉海高校、科研機構、企業及省內沿海地市政府部門共計110余人參加,共謀海洋特色新興產業創新發展新思路、新路徑,推動海洋科技成果轉移轉化高質量發展。

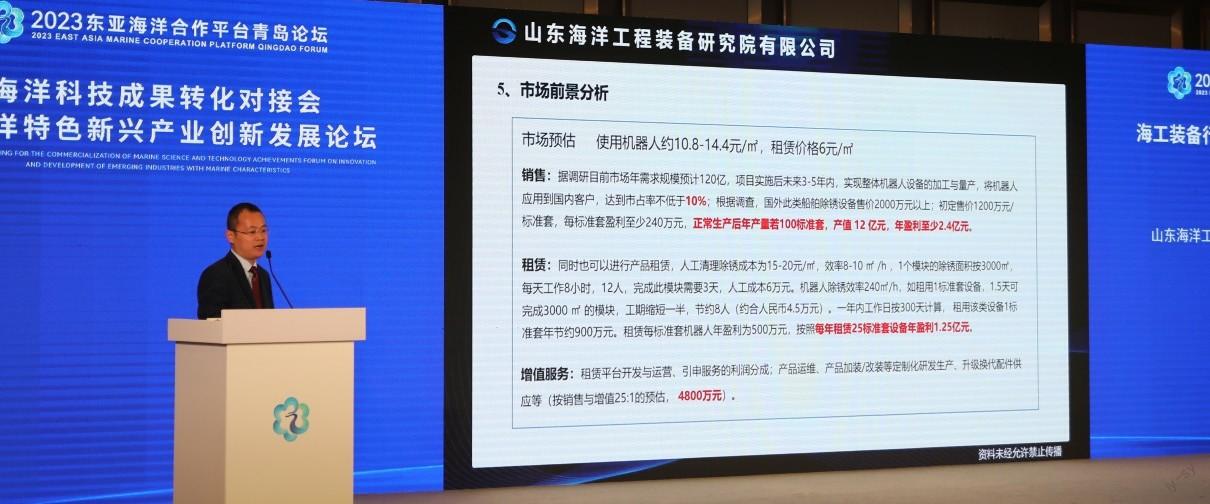

對接會現場發布了“海藻高值化利用的酶制劑開發”等山東省海洋科技成果轉移轉化中心揭榜掛帥榜單項目5項,發布“海洋綜合導航定位技術”等海洋科技成果100項、“船舶智能化控制及數字孿生克隆技術”等涉海企業科研需求35項。“半導體晶圓制造智能精密量測設備”“新型推進器、性能預報及優化軟件技術研發”等8個海洋科技成果轉化項目進行了現場簽約,“船舶與海洋工程防腐防污技術發展與展望”“海工裝備行走式沖砂&噴漆機器人項目”等5個海洋科技項目進行了現場路演。

論壇環節邀請4位海洋產業專家分別進行了題為《深遠海養殖需要種質創新》《我國海岸帶生物產業綠色低碳高質量發展的思考與建議》《三維稠密重建及水下交互系統應用》《以新型研發機構機制創新推動海洋科技成果轉化——青島海洋生物醫藥研究院的探索與實踐》的主題演講,精彩闡述了海洋特色新興產業創新發展情況。

本次活動的舉辦,在企業、高校院所、專家團隊之間架起一座溝通的橋梁,將有助于山東省海洋產業企業技術需求與高校、科研院所科技成果信息互動、精準無縫對接,解決產業發展中存在的“卡脖子”核心技術難題,助力企業增鏈、補鏈、強鏈,貫通高校科研院所成果轉化落地“最后一公里”。

國際海洋合作與治理論壇

國際海洋合作與治理論壇舉行期間,來自中國、韓國、菲律賓、泰國、馬來西亞、印度尼西亞、斯里蘭卡等多個國家的十余位智庫專家與學者,圍繞“全球氣候變化與東亞海洋治理合作”主題展開研討,為如何切實建立有效的地區間海洋治理機制框架,打造有利于東亞海洋可持續發展的國際公共產品出謀劃策。

作為本次論壇的主要亮點之一,由現代海洋城市發展研究院牽頭發起,聯合馬來西亞海事研究所、印尼國家海洋研究所、菲律賓“亞洲世紀”戰略研究所、斯里蘭卡Geopolitical Cartographer智庫、中國(深圳)綜合開發研究院可持續發展與海洋經濟研究所、海南華陽海洋合作與治理研究中心、經士智庫等共同成立的國際海洋城市智庫網絡,加強了東亞地區智庫和海洋機構之間的聯系,連接了本地和跨國海洋企業,推動了有關促進藍色經濟發展、海上能力建設等方面的國際政策研究合作。

中國—東南亞南海研究中心理事會主席、海南華陽海洋合作與治理研究中心理事長吳士存圍繞“南海海洋合作與治理的挑戰與機遇”發表主旨演講。在隨后的專題討論環節,嘉賓圍繞“東亞海上能力建設合作的挑戰與機遇”分別進行了發言討論。

作為本次論壇的重要議程之一,與會智庫專家和學者對推進國際海洋治理合作的重要性和迫切性達成共識,一致通過并發布《國際海洋合作與治理·青島倡議》。該倡議書的發布旨在號召國際涉海智庫和學術界協同推進亞洲海洋經濟、海洋環境保護、海洋科學技術創新和海上非傳統安全領域的交流,加強相關政策研究互動,不斷推動構建海洋命運共同體。在此背景下,借助智庫、媒體等社會民間力量,推進人員之間、機構之間、城市之間的國際海洋治理與藍色經濟合作,不僅有利于為亞洲各國家和地區經濟發展、社會進步、環境可持續發展等方面良好發展提供重要智力支撐和公共服務保障,在應對“逆全球化”以及氣候變化等挑戰方面,也具有重要的全球性意義。

During the 2023 East Asia Marine Cooperation Platf o r m Q i n g d a o F o r u m , nine sub-forums were held, including the Forum on Marine Ecological Environment Protection and Restoration and Disaster Prevention and Mitigation, Deep Sea Protection and Utilization Forum, 2023 International Symposium of Blue Carbon, B l u e Pa r t n e r s h i p Fo r u m , Fo r u m on Marine Brands and Industrial E m p owe r m e nt, Fo r u m o n E nt re -preneurs of International Marine Industry Integrated Development, International Cooperation of Blue Young Scientists Forum, Matchmaking Meeting for the Transformation of Marine Science and Technolog y Ac h i e ve m e n t s a n d Fo r u m o n I nnovation and D evelopment of Emerging Industries with Marine Characteristics, and International Maritime Cooperation and Governance Forum. The forums accommodated 143 sessions of thematic a c t i v i t i e s i n c l u d i n g 8 9 k e y n o te speeches and 13 dialogues, and included in-depth discussions on the implementation of the “Ocean Decade” plan and the building of Blue Partnership.