人工智能時代美西方認知戰的運作機制與中國應對

羅昕 張驍

摘要:技術的更迭使現代戰爭正迎來范式轉變。傳統意義上通過控制信息流以輔助軍事目標的信息戰正轉向以改變公眾認知、追求持久效應的認知戰。美西方認知戰的演進分為三個階段:以廣播為主要傳播媒介的宣傳戰階段(20世紀初—20世紀80年代);為奪取信息獲取權、控制權和使用權的信息戰階段(20世紀80年代—21世紀初);旨在改變受眾思想、追求持久認知效應的認知戰階段(2020年及其后)。當前,美西方國家所開展的認知戰呈現出戰略敘事、多元主體參與、智能技術驅動三大特征。在戰略敘事方面,美西方善用名詞建構,扭曲事件性質;制造虛假信息,模糊受眾認知;利用情感敘事,引起情緒爆發。在多元主體參與方面,美西方的官方、媒體、智庫三者協同發力;個體參與傳播,創造“個人敘事”。在智能技術驅動方面,美西方通過智能算法實現精準化傳播,利用社交機器人達成高強度傳播,并運用深度偽造技術完成虛假信息傳播。對此,我國應從敘事、主體、技術和制度四個層面建立相應的認知戰響應體系,通過增強敘事自主性、增強社會協同能力、增強認知作戰技術優勢以及共建全球性治理框架,沉著應對此類新型作戰方式,提高我國認知作戰的防御能力和反擊能力。

關鍵詞:認知戰;人工智能;戰略敘事;社交機器人;虛假信息;信息戰;宣傳戰

中圖分類號:D871.2文獻標識碼:A文章編號:2096-3378(2023)04-0124-10

DOI:10.13946/j.cnki.jcq is.2023.04.012

作者簡介:羅昕,暨南大學新聞與傳播學院教授;張驍,暨南大學新聞與傳播學院本科生。

基金項目:2023年廣東省科技創新戰略專項資金重點項目“后真相時代美西方涉華議題的輿論動態分析及應對策略”

引用格式:羅昕,張驍.人工智能時代美西方認知戰的運作機制與中國應對[J].統一戰線學研究,2023(4):124-133.

隨著人工智能技術愈臻完善,如今輿論戰的性質正在發生轉變。與傳統宣傳戰和信息戰的目的不同,以人工智能技術為核心驅動力的認知戰旨在對人們的認知領域發起進攻,通過信息操縱最大限度地改變受眾認知和行為方式。掌握人工智能技術成為認知戰的“制勝刀鋒”[1]。當前,國內有關美西方認知戰的研究大多以俄烏沖突為具體案例進行分析。有學者認為2022年爆發的俄烏沖突是第一場真正意義上的網絡時代戰爭,標志著人類戰爭形態與方式的轉變[2]。美國及其聯合成立的北約組織在這場戰爭中發揮了巨大作用,借助算力、算法、數據和平臺的強大智能優勢,發動了強大的算法認知戰,極大地改變了俄烏沖突態勢。由大眾媒體主導的“圖文信息戰”正向社交媒體主導的“算法認知戰”迭代,展現出戰略性、短視頻化、情感化等特征[3]。

如今,美西方國家已經對認知戰進行了基本的戰略布局,相關行動計劃已進入實操階段[4]。因此,對美西方認知戰展開系統研究十分必要和緊迫。目前國內針對美西方認知戰具體運作機制的研究還較少,缺乏從整體層面對美西方認知戰運作原理、實踐做法進行深度分析。對此,本文旨在對美西方此類新型作戰方式開展研究,分析其運作機制、運作特點,并在此基礎上探索我國應采取的應對策略,為未來可能面臨的認知戰做好準備。

一、美西方認知戰的發展脈絡

近兩年,認知作戰成為全球范圍內廣泛討論的話題。軍事學、腦科學、計算機科學、新聞傳播學等學科領域都對認知戰開展了相關研究。加拿大軍方將認知戰視為整合網絡、虛假信息、錯誤情報、心理和社會工程能力對認知領域發動的進攻,其目的不僅在于改變民眾的想法,還在于改變民眾的行為[5]。美國神經學家詹姆斯·喬爾達諾(James Giordano)則在西點軍校的一次演講中將人類的大腦稱為“21世紀的戰場”[6]。

綜觀人類歷史發展的長河,通過散布虛假信息、傳播錯誤情報影響敵人心理與決策的作戰方式早已有之。從冷戰時期美國大規模開展的“宣傳戰”,到21世紀各國為爭奪信息權而進行的“信息化戰爭”,再到如今基于認知領域而實施的認知戰,其作戰目的都是通過信息資源為國家贏得戰略優勢。然而,隨著支撐技術與基礎設置的更迭升級,學界認為這些戰爭正迎來范式轉變。為了厘清美西方認知戰的發展脈絡,本文將其演進分為三個階段:以廣播為主要傳播媒介的宣傳戰階段(20世紀初—20世紀80年代);為奪取信息獲取權、控制權和使用權的信息戰階段(20世紀80年代—21世紀初);旨在改變受眾思想、追求持久認知效應的認知戰階段(2020年及其后)。

早在20世紀之前,“宣傳”一詞就開始使用。然而,真正較大規模的“宣傳戰”出現在第一次世界大戰期間。當時交戰各國無論是在國內開展輿論引導,還是向盟友和敵人進行海外宣傳,都以廣播為主要宣傳工具。冷戰時期,宣傳更是成為美國對外廣播一個十分重要的組成部分[7]。當時除了美國新聞署合法開設的美國之音外,美國還秘密開設了總部位于慕尼黑的自由歐洲電臺和自由電臺,在歐洲開展大規模反共產主義宣傳戰,成為現代“心理戰”的一部分[8]。

20世紀80年代,隨著信息技術的高度發展和廣泛應用,一個具有開放性、共享性、互聯程度不斷擴大的全球信息傳播系統逐漸形成,使基于信息基礎設施和基于計算機網絡開展的信息戰得以發展。信息戰(information war)作為一個概念,最初在美國軍事學說下創立和發展,隨后被幾個國家以不同形式采用。美國海軍軍官斯圖亞特·格林(Stuart Green)指出:“信息作戰是美國最接近認知戰理論的概念,由五種‘核心能力組成。其中包括電子戰、計算機網絡作戰、心理戰、軍事欺騙和作戰安全。”信息戰旨在控制信息流,其設計主要是為了支持軍事上定義的目標,而不是為了取得持久的政治成功[9]。1991年的海灣戰爭正是人類歷史上利用信息技術進行的第一次由電視直播的戰爭。美國通過美國有線電視新聞網、美國福克斯電視臺、全國廣播公司和半島電視臺等電視媒介在全世界范圍內向公眾展現這場戰爭。美軍火氣沖天的導彈、伊拉克上空刺耳的防空警報等,給全世界的觀眾帶來了前所未有的震撼,也動搖了伊拉克士兵的作戰決心。

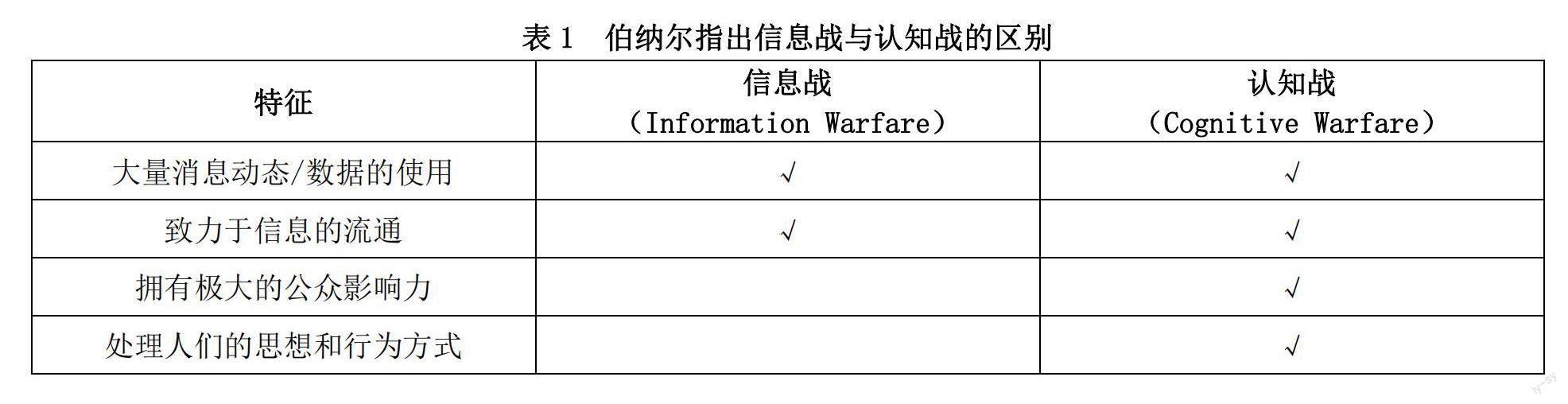

當前,人工智能、大數據、算法等創新技術的發展,正在賦能新的作戰方式——基于認知域所開展的認知戰。事實上,早在2008年,就有西方學者對認知戰這一概念展開探討。然而,當時學者們對認知戰的理解還主要停留在信息戰階段,仍以如何在戰前、戰中獲取信息以輔助軍事決策過程為主要目標。直到2020年,認知戰才開始受到美西方重視,并對其作戰組織和戰爭形態進行了系統研究。2021年,來自約翰霍普金斯大學的阿隆索·伯納爾(Alonso Bernal)認為大眾媒體和科技進步所帶來的意識形態威脅正在成為戰爭的焦點,而應對這一威脅的戰爭就是認知戰。伯納爾指出,當前技術賦能下的認知戰與網絡時代發展起來的信息戰不同,其目的不只是控制信息流,更是通過社交媒體平臺強大的算法能力,基于深度偽造技術(Deepfakes)制作虛假內容,產生具有情緒煽動性的信息,以擴大的媒體代理人團隊等實現公共輿論武器化,最大限度地改變人們的思考和行為方式[10]。隨著互聯網、大數據、人工智能等技術的加速發展,認知戰逐漸發展成為有可靠算據、算力、算法支撐的作戰樣式[5]116。因此,人工智能時代下的認知戰也被稱為“算法認知戰”,大眾媒體主導的圖文信息戰正在向社交媒體主導的算法認知戰迭代。

隨著如今地緣政治緊張局勢不斷加劇、世界經濟面臨嚴重衰退風險,認知域作戰或許會成為未來戰爭的主戰場。作為一種成本相對較低、影響范圍又可觸及全世界的作戰方式,認知戰正在成為一些實現國家政策目標以及確保其地緣政治優勢的一種重要手段。近幾年,西方國家開始重視認知戰在當代戰爭中所扮演的重要角色,紛紛進行了頂層設計和制度保障。2017年,美國國防部正式成立“算法戰跨職能小組”,并通過該機構推動人工智能、大數據等關鍵技術研究,以期重新獲得對潛在作戰對手的壓倒性優勢。2020年,北約贊助的創新中心發布《2040年作戰項目報告》,明確提出“人類思維已成為一個新的戰爭領域,北約應該在信息領域和認知領域內準備防御和進攻工作”[11]。2022年日本新修訂的《國家防衛戰略》提出,日本應從根本上加強防衛省和自衛隊應對信息戰的體制和功能,在2027年前建立應對包括認知戰領域在內的信息戰的情報能力。2023年1月,美國國防大學《聯合部隊季刊》刊文《美國必須參與戰略認知領域的斗爭》,提出美軍應明確認知領域作戰概念[12]。美國《2023財年國防授權法案》特別強調在軍事領域對人工智能等關鍵技術的應用,并為相關項目授權4.1億美元[13]。在未來智能化時代,認知可能遠比炮彈重要,誰能率先搶占人們的大腦、影響公民和軍事人員的認知機制,誰就能為其戰爭勝利贏得巨大優勢。

二、人工智能時代美西方認知戰的運作機制

鑒于技術加持下的認知戰展現出同信息戰完全不同的特點,以及其對個人和群體認知所能產生的巨大影響,探究其背后“塑造認知”“促使行動”的運作機制變得很有必要。近年來隨著中美關系螺旋下降、美國對華意識形態斗爭不斷激烈,認識、了解美西方認知戰的運作機制更具緊迫性。我們需要弄清楚的三個問題是美西方認知戰在做什么、哪些人在做、通過什么手段來做。這涉及敘事、主體和技術等三個核心議題。

(一)戰略敘事,搶占輿論高地

話語建構和意義生產一直是信息戰、認知戰的主要內容。通過話語競爭和意義爭奪,潛移默化地形成有利于話語主體的國際輿論,為其后續的相關行為提供正當性,實現“合法化”自我和“非法化”他者的目的。智能時代下,美西方的國際敘事體現出強烈的戰略性。一方面,美西方在虛擬空間開展戰爭的主要方式依舊是話語體系建構和議程設置,通過“戰略傳播”來搶占命名權、闡釋權和議程設置權[3]5。另一方面,美西方的敘事模因包含虛假信息、具備情緒感染力,是當下認知戰中模糊受眾認知、感染受眾意識、影響受眾判斷的關鍵工具。

1.善用名詞建構,扭曲事件性質

名詞建構是指媒體對已有概念做出新表述,模糊人們對原有概念的理解,達到引導輿論的目的[14]96。這種轉換敘述的策略一直是美西方建構話語體系的手段之一。在此次俄烏沖突中,美西方便不斷創造概念,為其在國際輿論場上譴責俄羅斯、在國際事務中制裁俄羅斯創造“正當”條件。在俄烏沖突爆發前,美西方主流媒體便不斷渲染俄羅斯對烏克蘭的戰爭威脅。在沖突正式爆發后,美西方給俄羅斯貼上“入侵者”標簽,把俄羅斯采取的“特別軍事行動”定義為“侵略戰爭”,并將普京塑造為“獨裁者”,將俄烏之間具有復雜歷史成因的矛盾沖突簡化為“民主與專制”之間的對壘,影響國際社會對此次事件性質的認知。事實上,近兩年美西方在全球范圍內操縱涉疆敘事,同樣使用了以上策略。在美西方媒體的報道中,新疆人民的自愿就業勞動被定義為所謂“強迫勞動”,新疆職業技能教育培訓中心被污稱為所謂“集中營”,有關新疆計劃生育的條例被貼上所謂“強制絕育”的標簽。美西方通過一系列名詞概念構建,抹黑中國的治疆成就,妄圖使中國背上“侵犯人權”的污名,為美西方自身對中國新疆產業實施制裁行動贏得所謂“正當性”。

2.制造虛假信息,模糊受眾認知

21世紀,各大社交媒體平臺的興起與普及為“虛假信息”(disinformation)的傳播提供了強有力的渠道。不少國家行為體通過制造與散布“虛假信息”來迷惑對手、影響對方信息決策。某些西方政客也將操縱“虛假信息”視為誹謗競爭對手、模糊受眾認知、贏得競爭優勢的重要工具。2016年美國總統大選期間,美國主流社交媒體上出現了一系列有利于唐納德·特朗普、不利于希拉里·克林頓的虛假信息。相關研究證明這些虛假信息能影響黨派媒體的議程設置,使CNN、《華盛頓郵報》和《紐約時報》等主流媒體更多地報道了有關希拉里的陰謀論。此次選舉之后,希拉里曾公開表示自己是假新聞的“受害者”,柯林斯詞典則將“假新聞”(Fake News)確定為2017年的年度關鍵詞。2019年新冠疫情流行期間,美國更是出現了大量關于病毒來源、口罩和疫苗有效性的虛假信息,假新聞以及有關大流行的陰謀論在社交媒體平臺上廣泛傳播。這些言論不僅極大誤導了美國民眾,還導致了部分群體對亞裔的欺凌和仇恨。

3.利用情感敘事,引起情緒爆發

戰略敘事的另一大特點是利用帶有鮮明情感色彩的敘事文本,引起大眾情緒爆發,從而促成某些極端反應。這類敘事文本往往能引起受眾強烈的情緒反應,在“情緒先行、理性滯后”的后真相時代,受眾更容易受到此類信息的影響。與此同時,社交媒體內容的傳播速度、情感強度以及回音室效應,使得某些情緒像“病毒”一樣感染大眾,加劇社會兩極分化、誘發社會運動或問題。俄烏沖突中,情緒敘事成為干擾受眾意識、引發受眾同情以及反戰情緒的關鍵手段。有關兒童和年輕女孩的照片、視頻,經常被用來引發受眾的情緒反應。此類信息傳播時常配有情緒性的標點符號和表情包。例如,一張受傷的兒童圖片和一段烏克蘭士兵上前線與妻子道別的視頻,在推特平臺上得到了大規模轉發和評論,大量配文都附有“heartbreaking”(心碎)以及痛哭的表情符號。盡管事后證明這些圖片視頻都不是拍攝于當下,但仍有許多網民對烏克蘭表示深切同情,并譴責俄羅斯,認為普京應該盡早停止戰爭。在現代的認知戰中,無論是從政治層面還是戰略層面,情感敘事的影響力都在逐漸提升。

(二)多元參與,形成復調傳播

智能時代的信息傳播呈現復雜態勢,對于許多個體用戶來說,信息并不是通過一個媒介傳播出來,而是以多種形式、多種傳播渠道圍繞在他們周圍,滲透到他們的政治生活和數字生活中。一方面,官方政府、智庫機構、新聞媒體多管齊下,以自身話語參與議題建構,在國際輿論場上相互交織、互相放大。另一方面,社交媒體的興起使得人類傳播范式發生變革,自下而上、去中心化的傳播模式為個體提供了豐富的發聲途徑。個體自身也成為戰爭敘事主體的一部分,在與社交網絡其他個體的互動中,形成觀點的新一輪傳播。

1.官方、媒體、智庫三者協同發力

認知戰中,議題的生產與推送往往由多個主體協同參與,政府部門、互聯網企業、智庫和媒體之間形成復調傳播閉環,以不同的渠道和形式對特定的價值觀念進行洗腦式的反復申說[3]5。2016年的“南海仲裁案”鬧劇正是美西方國家政府、主流媒體以及智庫合力對中國發起的一場輿論攻勢。在此期間,美國奧巴馬政府、英國首相卡梅倫、日本外務大臣岸田文雄等紛紛表態,脅迫中國接受仲裁;而美西方媒體《紐約時報》《泰晤士報》《悉尼先驅導報》等異口同聲宣揚仲裁“合法和有效”。在這場美西方針對中國南海所開展的來勢洶涌的輿論戰中,美國智庫扮演了關鍵角色。2015年,美國戰略與國際問題研究中心(CSIS)獨家發布了南海上空的偵察衛星拍攝到的南海諸島施工圖,而就是這些衛星圖成為所謂“中國軍事擴張”的重要證據。在其發布后,西方主流媒體紛紛轉載,將中國逼向國際輿論場的墻角[14]5-14。無論是“南海仲裁案”鬧劇,還是近幾年掀起的所謂“武漢病毒起源論”“新疆集中營”“中國債務陷阱”等謊言,美西方國家政府、智庫、媒體協同發力,在交相互映中形成話語聯動,完成一整套針對中國的戰略敘事建構,企圖讓中國進入美西方設置的“話語陷阱”。

2.個體參與傳播,創造“個人敘事”

當代認知戰的一個重要特點是個體用戶也在以前所未有的方式參與敘事建構和信息傳播。社交媒體技術的快速發展,使得個體既是信息內容的接收者,也是內容的主要生產者。作為互聯網終端,個體不僅是各類敘事內容、戰略信息到達的終點,同時也是相關內容、類似信息再傳遞的起點。在俄烏沖突中,烏克蘭網民碎片式的“個人敘事”為烏克蘭塑造的“宏觀敘事”增添了新維度。社交媒體提供了一種有關戰爭社會敘事的互動空間,這種互動在介于主流敘事和個人敘事之間的廣闊社會領域中發生[15],個體創造的敘事在其社交網絡中發揮作用。社交媒體平臺上的標簽工具則進一步增強了個體與個體之間的溝通互動,在這一方面最為顯著的就是推特平臺上的“Hashtag”功能。通過添加標簽,不僅能讓個體生產的敘事內容增加曝光量,也便于個體迅速找到相關話題的內容討論,起到“觀點聚合”的作用。同質化聲音的匯聚形成“回音室效應”,使個體認知和觀點在不斷窄化的信息圈中得到加強。

(三)技術驅動,增強認知塑造

如果說多元主體為戰略敘事創造多條傳播路徑、實現多聲部復調傳播,那么與算法、大數據、人工智能等技術結合的社交媒體平臺,則使得個性化呈現和大規模傳播得以可能。技術加持下的社交媒體,成為現代認知戰中強有力的傳播工具。機器學習和算法技術不僅能對個體實施精準化傳播,還能通過自動創建的社交賬戶在特定人群中開展大規模信息操縱、普及敘事。當下基于“深度偽造”技術生成的信息內容,能夠操縱圖像和聲音,創建更先進、更令人信服的虛假信息,使公眾幾乎觀察不到任何造假的痕跡。

1.運用智能算法實現精準化傳播

美國傳播學者哈特曾將人類有史以來的傳播媒介分為三類:第一類示現的媒介系統、第二類再現的媒介系統和第三類機器媒介系統。在前兩類媒介系統中,信息接收者無需使用物質工具和機器便能獲得信息。在最后一類機器媒介系統中,接收一方必須使用機器才能獲得信息。如今,人們為獲取信息而廣為使用的社交媒體平臺,正屬于第三類。這意味著信息在抵達接收者之前,必然經過“平臺”這個中介。然而,當前以算法技術作為底層邏輯的社交媒體平臺,會根據個體用戶留下的“數字痕跡”,如點贊、評論、分享、瀏覽等,對個體用戶進行分析,綜合他們的政治信仰、所屬的社會群體以及當前平臺優先考慮的議程,對數據庫中的信息內容進行優先排序,最終向用戶實施精準化的個性傳播[16]。

正如劍橋分析公司(CA)丑聞所示的那樣,該公司在未經用戶許可的情況下,利用數百萬Facebook用戶的個人數據,通過機器學習了解用戶偏好、性格特征,并針對其中立場搖擺的選民,通過帶有某種偏向的視頻、廣告和博文進行信息轟炸,對其進行個性化的政治宣傳,直到他們選擇劍橋分析公司想讓他們選擇的特朗普。例如,特朗普在競選時提出的核心承諾是捍衛美國人的持槍權,劍橋分析公司便針對不同用戶推送不同廣告:對冒險型用戶,通過臉書平臺向他們推送以暴制暴型廣告,告訴他們槍能消除外部威脅、捍衛自由;對保護者型性格用戶,廣告是“槍是保護他人不可或缺的工具”;對理性思考、運籌帷幄型性格用戶,廣告是“槍能保護家人和美好未來的信息”。此類定向推送的廣告暗合受眾心理,能在潛移默化中操縱受眾的大腦[17]。

2.利用社交機器人達成高強度傳播

在實施精準化、個性化傳播之余,開展高強度、高密度傳播是當下技術賦能的另一大特點。在如今的社交媒體平臺中,不僅有政府、媒體、智庫、民間等傳播主體,還有數以百萬的社交機器人。2017年,美國南加州大學的一份報告顯示,在Twitter中高達15%的活躍用戶是社交機器人[18]。社交機器人通過傳播大量虛假信息、營造輿論氛圍,以前所未有的態勢塑造大眾認知。例如,有學者對《紐約時報》關于中國新疆的系列報道在推特上的一級傳播和二級傳播情況進行了研究,在分析機器人傳播頻率、影響力以及轉發關系的基礎上,發現大量社交機器人在初級和次級傳播中發揮了重要作用。其中,在初級傳播中,社交機器人生產了高達22.5%的相關內容;次級傳播中貢獻了13.6%的信息內容。而且在次級傳播中,它們更傾向于轉發負面敘事,為在新疆議題上操縱輿論、塑造大眾認知提供強有力支撐[19]。隨著智能技術和社交媒體平臺的進一步發展,未來信息傳播速度以及傳播規模將呈指數級增長,使公眾淹沒于海量具有引導和認知建構作用的信息之中,塑造、改變個人和群體的信仰以及行為,從而影響整個社會的文化、知識、規范和價值觀。

3.運用“深度偽造”技術完成虛假信息傳播

深度偽造已被廣泛運用于虛假信息的制造中,當下的輿論生態愈加復雜多變。隨著如今人工智能技術的發展,越來越多成熟的技術被用于虛假信息的制作,其中“深度偽造”成為當前應用較頻繁的技術之一。深度偽造是一種利用人工智能和深度學習算法來合成逼真的偽造內容的技術。它可以創建虛假的圖像、視頻、音頻和文本,令人難辨真偽。有學者指出,由深度偽造技術制造的信息內容正在通過散布虛假宣傳、干預選舉等方式威脅國家安全、阻礙公民對政府的信任。俄烏沖突中,在推特上被廣為分享的視頻“俄羅斯總統普京在視頻中宣布已實現和平”“烏克蘭總統澤連斯基說對俄羅斯投降”,正是當下智能認知戰中運用深度偽造來生產虛假內容的典型案例。利用人工智能等技術來模擬重要人物的聲音、表情、動作等逐漸成為常見操作。有關主體通過制造此類虛假信息,實現大規模的輿論攻擊、心理攻擊,動搖對方的軍心和士氣,從而達到在對方內部制造混亂的目的。2022年美國斯坦福大學網絡觀察室(Stanford Internet Observatory)和社交平臺分析公司Graphika聯合發布的一篇報告指出,在美國針對阿富汗開展的敘事中,同樣利用了人工智能技術造假人物頭像、散播虛假信息。

三、美西方認知戰升級之下的中國應對

俄烏沖突使美西方的認知作戰活動在近幾年達到高潮,而伴隨著國際動蕩變革加劇、地緣政治形勢日趨緊張,未來認知戰并不會隨著沖突結束而就此終止。認知領域的斗爭將會是一個永無止境的過程。現實表明,美西方國家已多次在虛擬空間對中國發起攻勢,利用其戰略敘事手段、多元傳播主體和人工智能技術,妄圖在國際輿論場上抹黑中國,操縱國際受眾對中國的認知。我國有必要對人工智能時代的認知戰制定應對策略。對此,中國應在敘事、主體、技術和制度四個層面建立認知戰響應體系。

(一)敘事層面:構建中國話語體系,增強敘事自主性

當前,面臨美西方國家在構建國際話語與敘事體系中的先發優勢,中國必須加強自身話語和敘事體系的建構,打造融通中外的新概念、新范疇、新表述,講述好中國故事,闡明好中國方案,展現出中國故事及中國方案背后的思想智慧和精神力量。今年,正值“一帶一路”倡議提出十周年,講好“一帶一路”建設的故事已成為增強中國國際話語權、傳達中國天下觀和義利觀的重要方式。與此同時,諸如“中國夢”“人類命運共同體”“新型國際關系”“中國式現代化”等概念,也在不斷融入中國的對外話語體系中。未來,我們應從中國豐富的實踐成果中總結出更多經驗和理論,凝結成具有中國特色、蘊藏中國智慧的概念術語。通過創新表達方式,為國際輿論場注入新話語,為國際受眾提供新的認知框架和概念闡釋體系,打破長久以來西方塑造的“民主與專制”二元對立框架,為世界了解中國提供新視角。

(二)主體層面:推動多元主體參與,加強社會協同能力

國內多元主體要加強合作交流,共同構建認知領域內的協同作戰機制,合力應對當前人工智能時代下的認知作戰。一方面,充分發揮智庫頂層設計作用,集中智庫力量對美西方國家政治領域、經濟領域等方面存在的深層問題開展研究,為我國主流媒體提供議題內容,以此主動設置議程、揭批美西方社會中根深蒂固的頑疾。另一方面,加強政府、媒體、智庫以及企業之間的溝通合作,提升重大問題對外發聲能力。在面臨重大國際議題時,通過協同出力、共同發聲,利用官方話語、媒體話語、學術話語和民間話語的組合傳播,奮力搶占國際輿論話語權,提升我國話語國際影響力。與此同時,充分調動大眾網民參與敘事。在社交媒體平臺廣泛普及的時代,大眾網民不僅是各類信息、敘事內容的接收者、影響者,同時也是個人敘事、信息內容的活躍生產者,因此要走網上群眾路線,發揮個體在認知作戰中的作用。

(三)技術層面:加快智能技術研發,增強認知作戰優勢

當前,智能技術的應用成為認知戰發揮巨大“威力”的核心驅動力,人工智能、大數據、深度偽造等新興技術必將甚至已經成為現代戰爭制勝的關鍵優勢。對此,我國需正視智能技術已經帶來戰爭形式和大國博弈范式變革的客觀現實[20],從加強智能技術研發與建立相應監測和防御系統兩方面入手,增強在未來認知領域的作戰優勢,提升認知域的進攻和防御能力。

在技術研發層面,我國應把發展人工智能等相關新興技術作為提升國家競爭力、維護國家安全的重大戰略,加緊出臺規劃和政策,圍繞核心技術、頂尖人才、標準規范等強化部署。在監管防御層面,我國應警惕當前智能技術在認知戰中的廣泛應用,對相關認知活動的開展和技術識別建立起一套監測和安全警報系統。2021年,約翰霍普斯金大學和倫敦帝國理工學院聯合在《北約評論》(Nato Review)發表的《對抗認知戰:意識與抵抗》(Countering Cognitive Warfare:Awareness and Resilience)一文中提到,為了應對認知戰,北約應建立一套認知戰監測和警報系統。該系統通過機器學習和模式識別算法,從社交媒體平臺、搜索引擎、門戶網站等收集信息,快速識別和分類各種新興活動,實時監控可疑的認知戰苗頭,追蹤其發展趨勢,并向北約提供及時警報,幫助其在認知活動出現時迅速制定措施。我國也可利用相關算法技術,通過大量模擬訓練對社交網絡中的各類信息進行監測識別,對可能的認知活動采取適當反應和相關反制,提高我國的話語博弈能力。

(四)制度層面:加強國際對話交流,共建全球性治理框架

隨著國際社交媒體平臺的廣泛普及和發展,認知領域的作戰范圍已經超越了一個國家的邊界,其影響正在向全球蔓延。對此,一個國家要想有效地打擊認知戰,不僅要加強國內相關戰略部署和技術部署,同時還要考慮多邊合作努力,通過經驗共享和交流對話,明確界定認知戰及開展認知作戰的相應規范和標準,并合法化開展針對認知戰的相應行動。

當前《聯合國憲章》中關于戰爭的內容,如第2條第4款禁止“對任何國家的領土完整或政治獨立進行威脅或使用武力”、第51條允許“在對聯合國會員國發動武裝襲擊時進行自衛”,主要是以動態戰爭(lethal-kinetics)的形式而制定的。諸如“使用武力”和“武裝襲擊”已經不適用于當下認知戰這樣的非動態戰爭。因此,必須制定出一套新的制度和規范來防范認知戰。在這一方面,北約2020年發布的一份報告《認知戰:對真理和思想的攻擊》(Cognitive Warfare:An Attack on Truth and Thought)中提到,參考“施密特框架”,即從“嚴重性(Severtiy)”“即時性(Immediacy)”“直接性(Directness)”“侵略性(Invasiveness)”“可衡量性(Measurability)”“推定合法性(Presumptive legitimacy)”“責任性(Responsibility)”[21]七個方面來區分一般意義的網絡活動和認知戰爭。“施密特框架”為制定認知戰爭行為的法律定義和衡量標準提供了一定參考。

鑒于技術加持下的認知戰具有顛覆性力量和操作的隱匿性,各國應堅持多邊主義,秉持開放包容的原則,開展國際對話與合作,致力于建構未來認知領域作戰的共同防范和治理框架,攜手共建網絡空間命運共同體。

參考文獻:

[1]陳東恒.人工智能:認知戰的制勝刀鋒[N].解放軍報,2021-11-04(7).

[2]方興東,鐘祥銘.算法認知戰:俄烏沖突下輿論戰的新范式[J].傳媒觀察,2022(4):5-15.

[3]史安斌.“圖文信息戰”正向“算法認知戰”迭代[J].經濟導刊,2022(3):5.

[4]門洪華,徐博雅.美國認知域戰略布局與大國博弈[J].現代國際關系,2022(6):1-11+61.

[5]孫鵬,黃格林.西方對認知戰的研究歷程及其特征述評:2008—2021[J].思想理論戰線,2022(6):115-124.

[6]MWI Staff.MWI VIDEO:The brain is the battlefield of the future[EB/OL].(2018-10-29)[2023-06-24].https://mwi.usma.edu/mwi-video-brain-battlefield-future-dr-james-giordano/.

[7]Nicholas J.Cull.The Cold War and the United States Information Agency AmericanPropaganda and Public Diplomacy[M].Cambridge:Cambridge University Press,2008:255-292.

[8]達雅·基山·屠蘇.國際傳播:沿襲與流變[M].第3版.胡春陽,姚朵儀,譯.上海:復旦大學出版社,2022:21.

[9]Francois du Cluzel.Cognitive Warfare[EB/OL].(2020-11)[2023-06-24].https://www.innovationhub-act.org/sites/default/files/2021-01/20210122_CW%20Final.pdf.

[10]Alonso Bernal,Cameron Carter,Ishpreet Singh,and Kathy Cao.Cognitive Warfare:An Attack on Truth and Thought[EB/OL].[2023-06-24].https://www.innovationhub-act.org/sites/default/files/2021-03/Cognitive%20Warfare.pdf.

[11]Innovation Hub.Warfighting 2040 Project Report[R/OL].(2020-03)[2023-06-24].https://www.innovationhub-act.org/sites/default/files/2020-06/WF2040Report.pdf.

[12]Daniel S.Hall.America Must Engage in the Fight for Strategic Cognitive Terrain[J].Joint Force Quarterly,2023(108):75-86.

[13]117th United States Congress.James M.Inhofe National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2023[EB/OL].(2022-12-23)[2023-06-24].https://www.congress.gov/117/p laws/publ263/PLAW-117publ263.pdf.

[14]王冠.讓世界聽懂中國[M].北京:民主與建設出版社,2021:5-14+96.

[15]蔡潤芳,劉雨嫻.從“推特革命”到“WarTok”——社交媒體如何重塑現代戰爭[J].探索與爭鳴,2022(11):68-78+178.

[16]Bakir,Vian,Andrew McStay.Fake news and the economy of emotions:Problems,causes,solutions[J].Digital journalism,2018(2):154-175.

[17]孫寶云,李艷,齊巍.網絡安全影響政治安全的微觀分析——以“劍橋分析”事件為例[J].保密科學技術,2020(4):27-34.

[18]Varol,Onur,Emilio Ferrara,Clayton Davis,Filippo Menczer,and Alessandro Flammini.Online human-bot interactions:Detection,estimation,and characterization[J].Proceedings of the international?AAAI conference on web and social media,2017(1):280-289.

[19]Han,Na,Hebo Huang,Jianjun Wang,Bin Shi,and Li Ren.Information Diffusion Model of Social Bots:An Analysis of the Spread of Coverage of China Issues by The New York Times on Twitter[J].Complexity,2022:1-9.

[20]方興東.全球社會信息傳播變革趨勢研判——從智能傳播時代的算法認知戰談起[J].人民論壇,2022(15):96-99.

[21]Foltz,Andrew C.Stuxnet,Schmitt Analysis,and the Cyber Use of Force Debate[R/OL].(2012-02-15)[2023-06-24].https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/AD1018135.pdf.

責任編輯:龔靜陽