基于數據挖掘分析針灸治療阿片類藥物性便秘選穴規律※

莫溪桐,陳 穎,儲雯佳,孫建華,王宇航

(1.南京中醫藥大學針灸推拿學院,江蘇 南京 210023;2.國家衛生健康委計劃生育藥具不良反應監測中心,江蘇 南京 210036;3.江蘇省衛生健康發展研究中心,江蘇 南京 210036;4.南京中醫藥大學附屬醫院,江蘇 南京 210029)

阿片類藥物主要治療中、重度疼痛,在美國國立綜合癌癥網絡(NCCN)指南中,阿片類藥物被用于治療成人癌癥疼痛。初期癌癥患者約25%會出現癌痛,晚期癌癥患者中有60%~90%經受不同程度的疼痛,其中30%的患者因持續性、強烈性疼痛而飽受折磨[1]。阿片類藥物不會隨著用藥時間的延長而減弱鎮痛效果,因此廣泛用于治療癌痛。阿片類藥物引起常見的不良反應為胃腸道功能障礙,包括嘔吐、腹痛、便秘等,在長期服用阿片類藥物的患者中,41%的患者受阿片類藥物不良反應的影響[2]。阿片類藥物性便秘(opioid induced constipation,OIC)的特點是患者不會因長期用藥而對阿片類藥物引起的便秘產生耐受[3],嚴重影響患者的心理健康和生活質量,同時也給醫生的進一步治療及臨床護理帶來阻礙,甚至引起嚴重的并發癥。西醫治療OIC 的方法主要是使用非處方緩瀉藥,包括刺激性瀉藥、大便軟化劑、容積性瀉藥及灌腸劑、阿片類藥物拮抗劑等[4],其中部分藥物長期使用會出現腹瀉等不良反應[5],且長期用藥會增加患者的經濟負擔。臨床研究表明,針灸治療OIC療效顯著,且具有良好的安全性[6]。本研究基于數據挖掘技術,對針灸治療OIC的臨床研究文獻進行整理分析,為臨床選穴提供參考。

1 資料與方法

1.1 文獻檢索 計算機檢索中國期刊全文數據庫(CNKI)、萬方學術期刊全文數據庫(Wanfang)、維普中文科技期刊數據庫(VIP),檢索時限為建庫至2020年12月30日,檢索主題詞為“阿片類藥物性便秘”“嗎啡便秘”“芬太尼便秘”,分別與“針刺”“針灸”“電針”“毫針”“穴位”“腧穴”“艾灸”“灸法”“溫針灸”“穴位貼敷”“穴位注射”“穴位埋線”進行組合檢索。

1.2 納入標準 ①診斷明確為OIC。②以針灸(包括針刺、電針、艾灸、溫針灸、穴位注射、穴位埋線、穴位貼敷)為主要干預手段,單獨或結合其他治療手段的中文文獻。③文獻類型包括隨機對照試驗、臨床療效觀察、個案報道。④有公認的療效評價標準且針灸療效明確。⑤有明確的穴位處方。

1.3 排除標準 ①重復發表的文獻(僅保留發表日期最新的1 篇)。②會議論文、學位論文類文獻。③治療手段為耳穴、腹針、腕踝針、頭針等非腧穴療法及穴位按摩等非針灸療法的研究。④文章類型為動物實驗、Meta分析、綜述、評述。⑤不能獲得全文的文獻。

1.4 文獻篩選與數據規范化 將從各數據庫獲得的文獻導入Endnote中,先進行初步篩選,剔除重復文獻;由兩名研究員對文獻題目和摘要做進一步篩選,排除會議論文、學位論文類文獻及Meta分析、綜述;最后仔細閱讀,保留符合要求的文獻,對比兩名研究員的文獻檢索結果,如存在分歧,則由第3名研究員進行辨別。關于腧穴的名稱、定位、歸經規范,采用《經絡腧穴學》作為規范標準[7]。

1.5 建立數據庫與統計分析 將最后納入的文獻根據所需資料提取到Excel表格,具體梳理內容包括腧穴名稱、歸經、部位、特定穴,如1篇文獻中出現兩組以上的針灸處方,則分別錄入,建立數據庫。使用SPSS Statistics 25.0軟件進行描述性分析,并用SPSS Modeler 18.0軟件對腧穴進行關聯分析。

2 結果

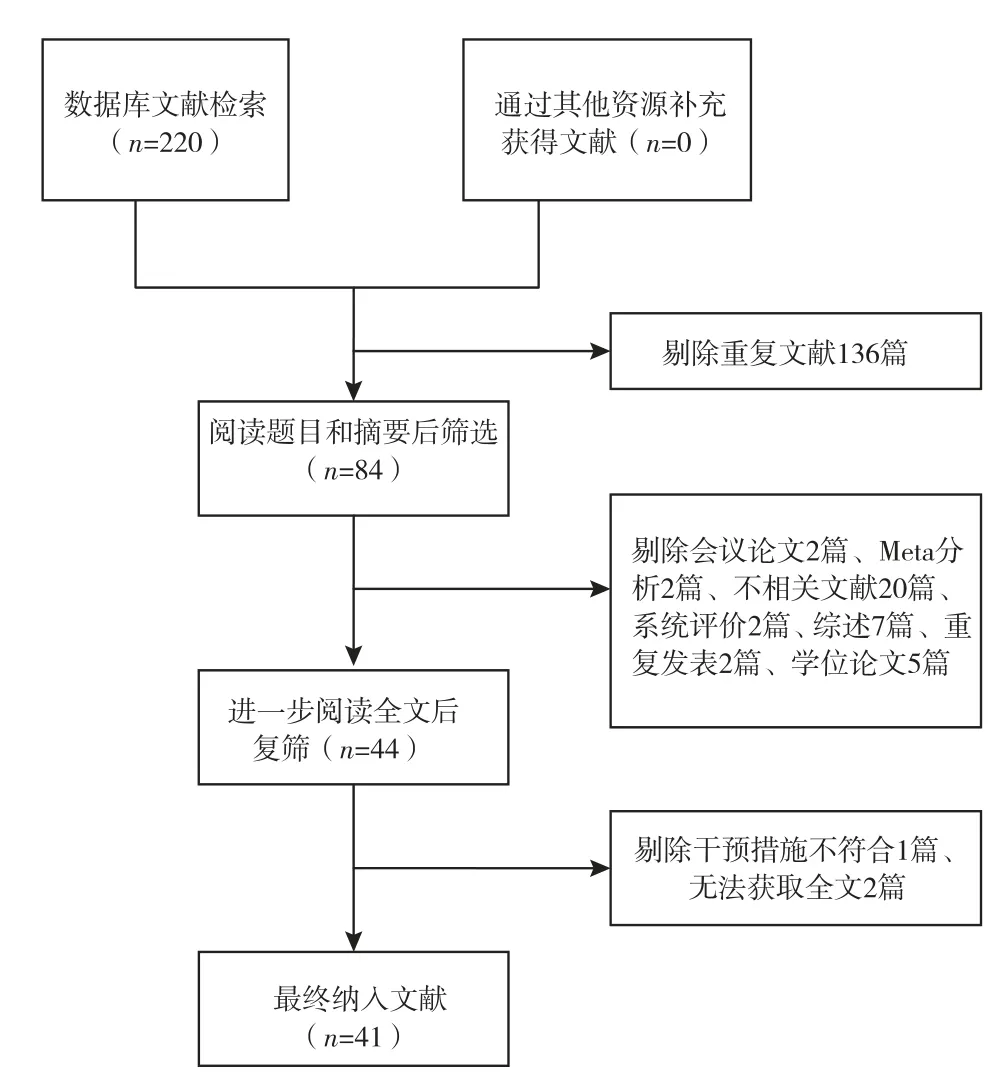

2.1 文獻檢索結果 共檢索出220 篇文獻,其中CNKI、Wanfang、VIP分別檢索到115、88、17篇文獻。經納入、排除標準篩選后,最終納入41篇文獻,篩選流程見圖1,納入文獻見表1。

圖1 針灸治療阿片類藥物性便秘文獻篩選流程

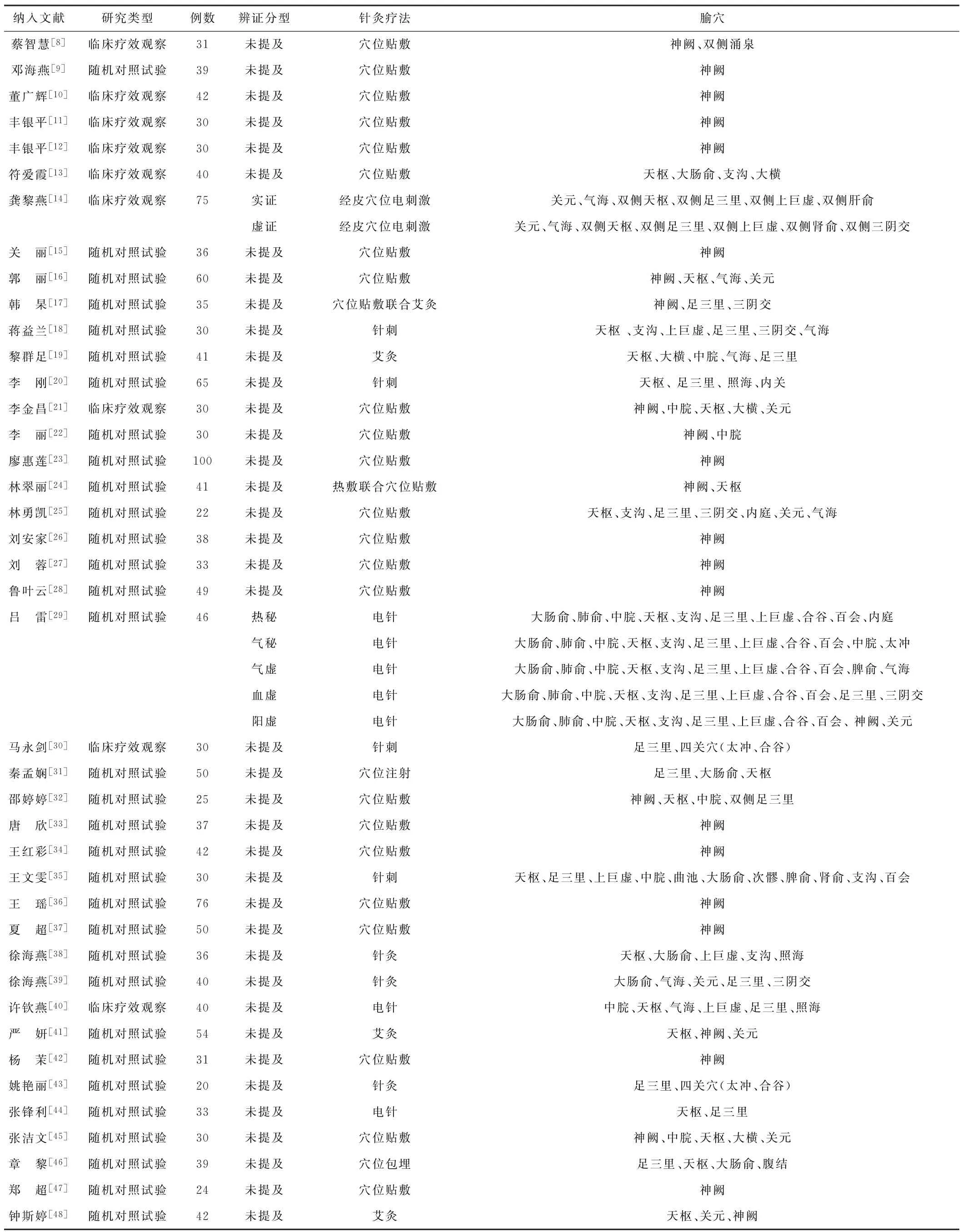

表1 針灸治療阿片類藥物性便秘納入文獻表

2.2 描述性結果

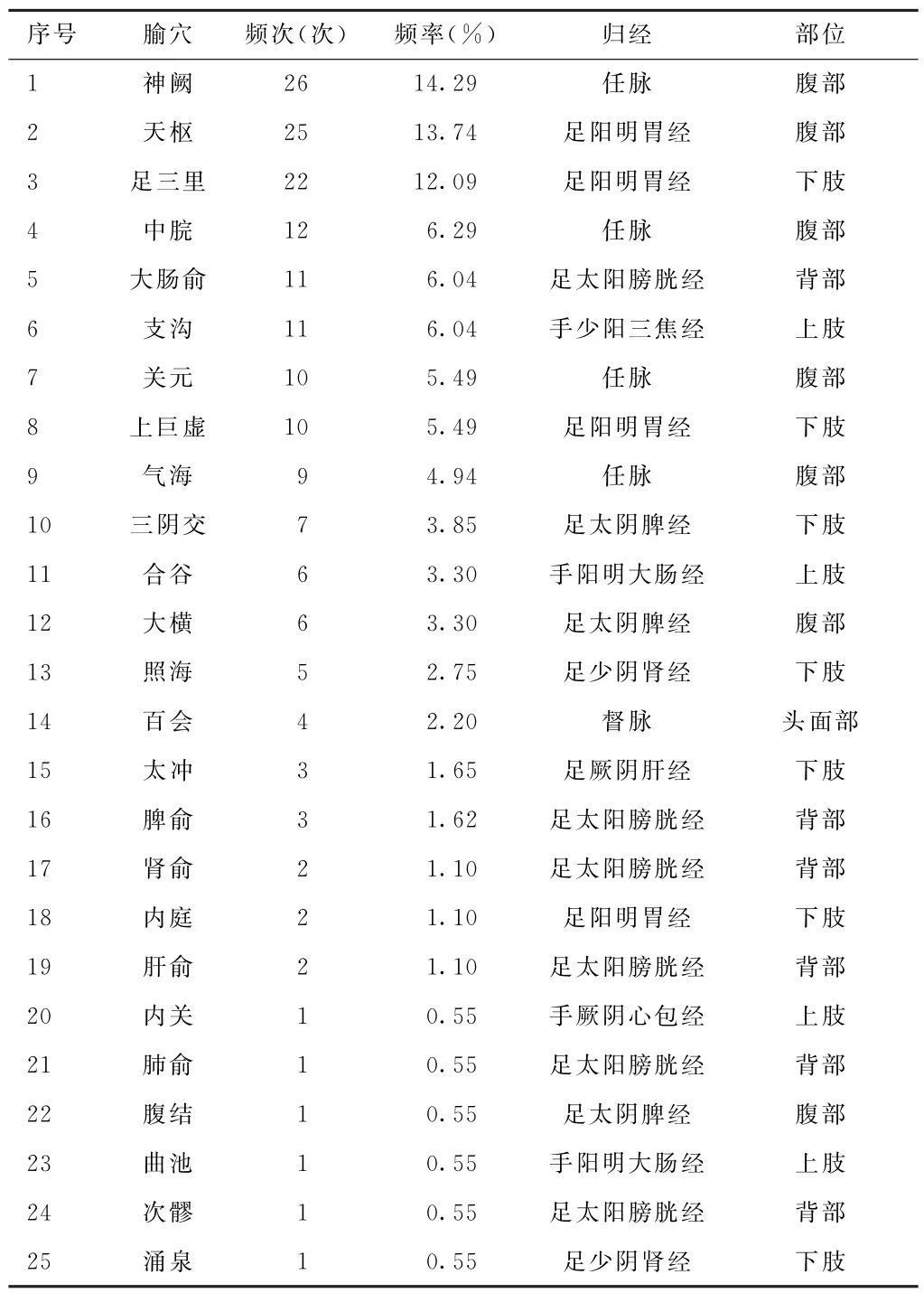

(1)腧穴使用頻率分析結果 最終納入41篇文獻,獲取46組穴位處方,涉及25個腧穴,腧穴使用總頻次為182次。使用頻次前8位的腧穴累積頻次為127次,占總頻次的69.78%(127/182),排名前3位的穴位分別是神闕、天樞、足三里,占總頻次的40.11%(73/182)。見表2。

表2 針灸治療阿片類藥物性便秘腧穴使用頻率表

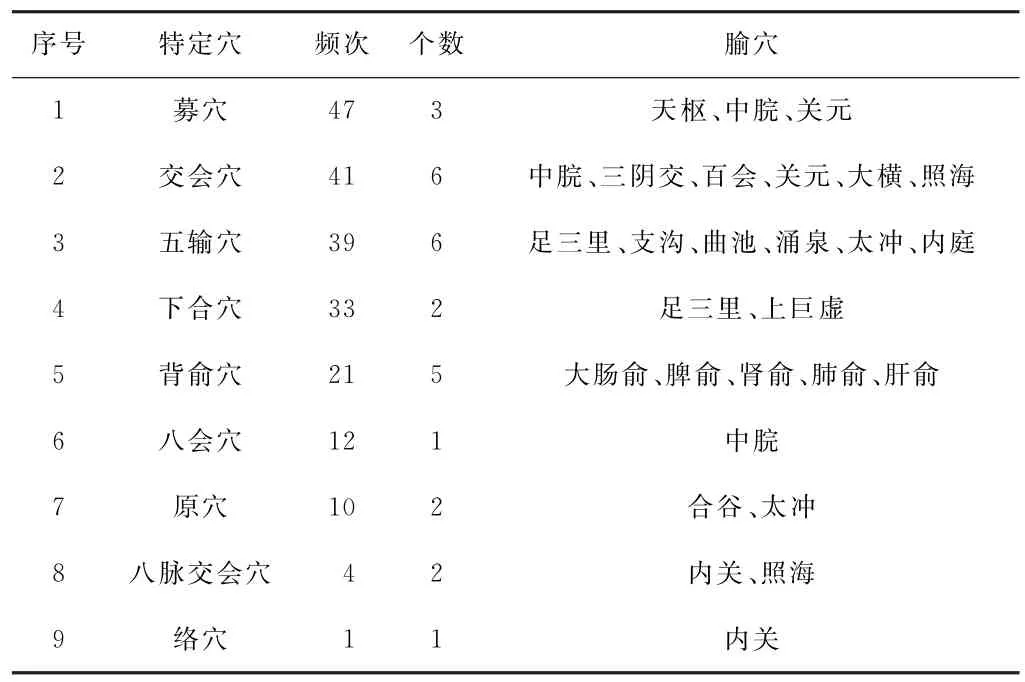

(2)特定穴分析結果 針灸治療OIC 的25個腧穴中,有24個腧穴屬于特定穴,其中有6個腧穴具有多重屬性,分別為足三里(五輸穴、下合穴)、中脘(募穴、八會穴、交會穴)、關元(募穴、交會穴)、照海(八脈交會穴、交會穴)、太沖(五輸穴、原穴)、內關(絡穴、八脈交會穴)。使用頻次最高的特定穴為募穴(47次),其次為交會穴(41次)和五輸穴(39次)。用穴數量高低排序前3位分別是交會穴和五輸穴(各6個)、背俞穴(5個)、募穴(3個)。見表3。

表3 針灸治療阿片類藥物性便秘特定穴使用情況

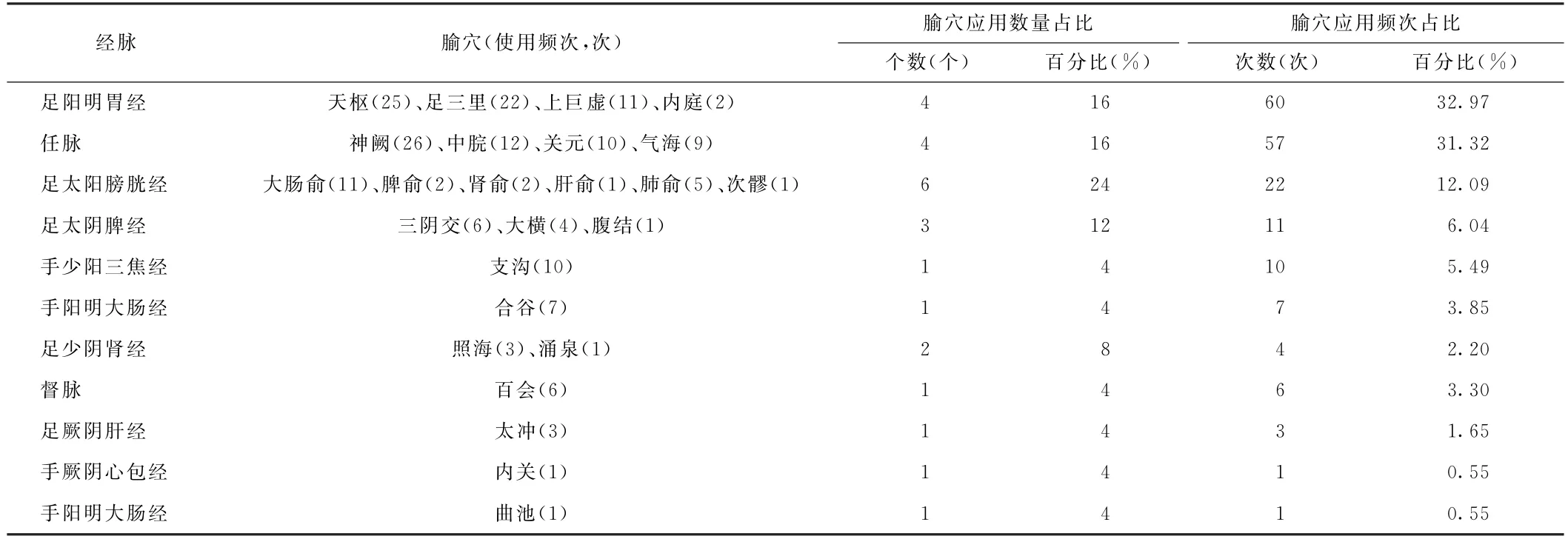

(3)腧穴歸經分析結果 25個經穴分布于9條正經及任督二脈上,使用頻次前3位的分別是足陽明胃經(60次,32.97%)、任脈(57次,31.32%)、足太陽膀胱經(22次,12.09%)。見表4。

表4 針灸治療阿片類藥物性便秘腧穴歸經統計表

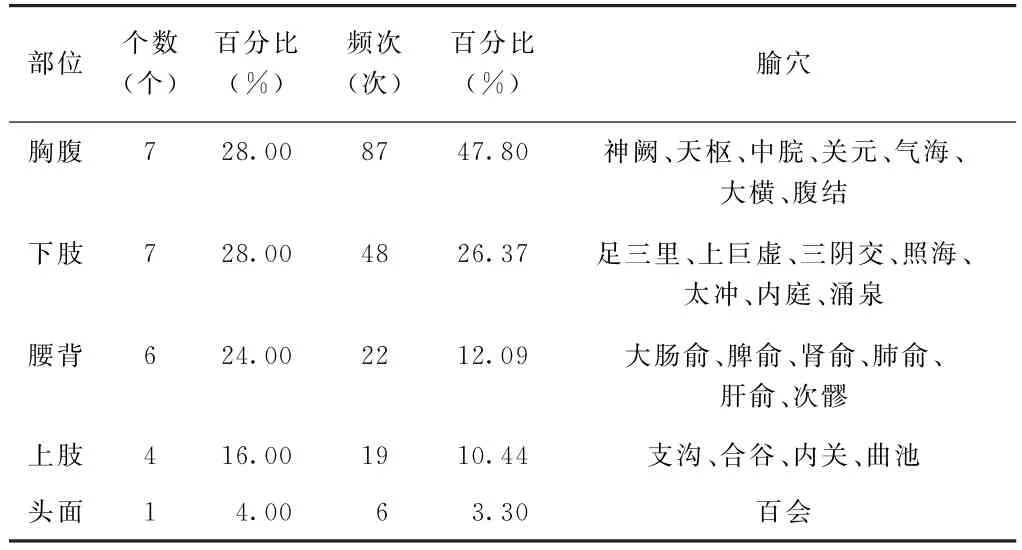

(4)腧穴分布分析結果 腧穴分布比較平均,但頭面部較少。分布部位前兩位分別為胸腹、下肢,分別占總頻次的47.80%、26.37%。見表5。

表5 針灸治療阿片類藥物性便秘腧穴分布情況

(5)辨證分型分析結果 41篇文獻中,共有兩篇文獻涉及辨證分型。1篇將便秘分為虛秘和實秘,另1篇分為熱秘、氣秘、氣虛秘、血虛秘、陽虛秘。中醫認為,便秘主要與大腸相關,病理性質概括為寒、熱、虛、實,四者又以虛實為綱。腫瘤患者正氣虧虛,功能失調,氣滯血瘀,痰結毒聚,本質為本虛標實。治療OIC時,要考慮原發疾病即腫瘤的發病特點,辨證與辨病相結合進行治療。

(6)干預方法分析 41篇文獻中,有25篇運用了穴位貼敷,其中僅應用穴位貼敷23篇,穴位貼敷聯合艾灸1篇,穴位貼敷聯合熱敷1 篇,穴位經皮電刺激1篇,艾灸3篇,穴位注射1篇,穴位包埋1篇,采用針刺或電針10篇。

2.3 關聯分析結果

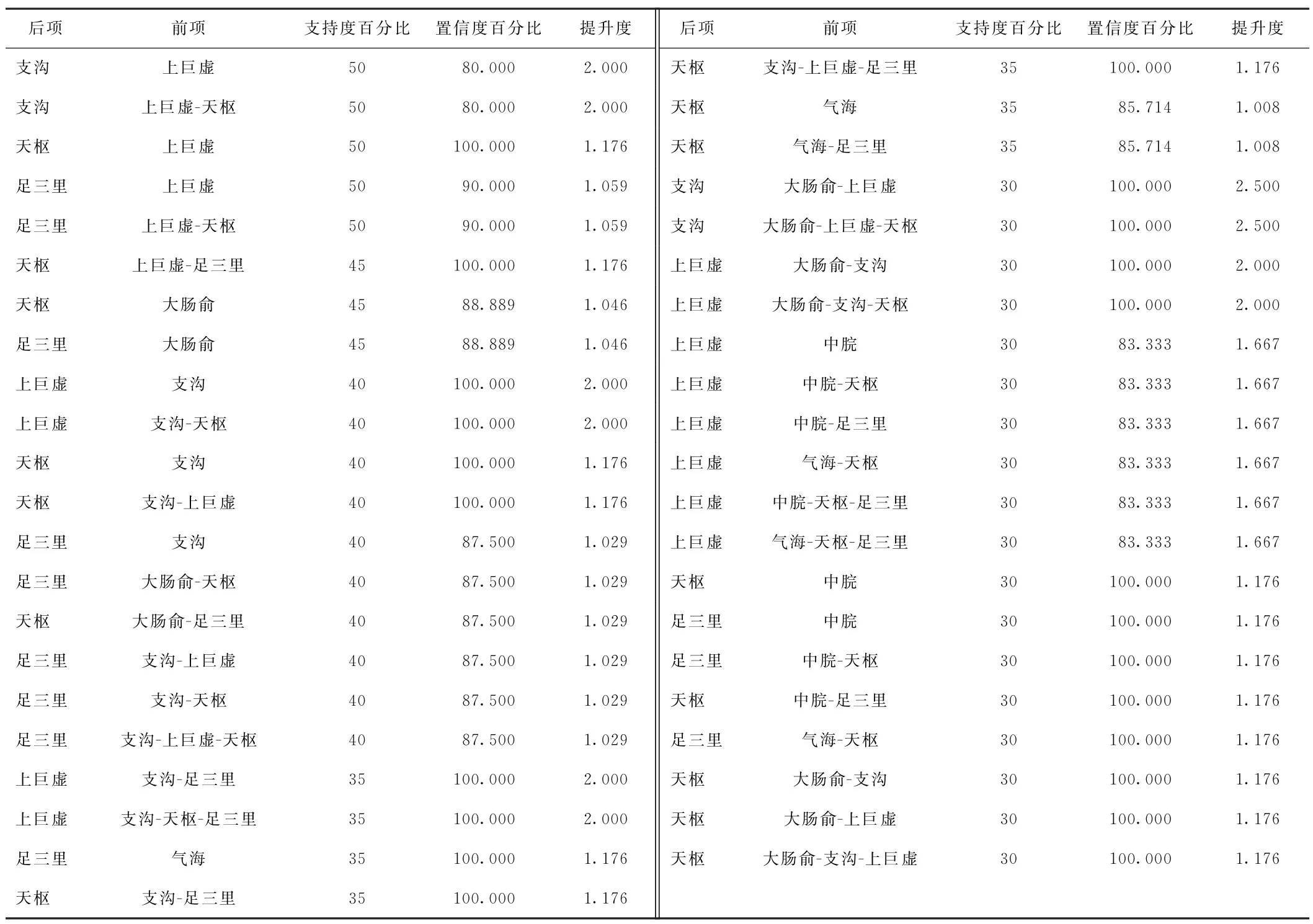

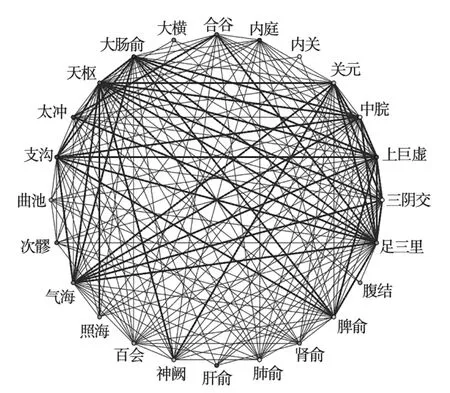

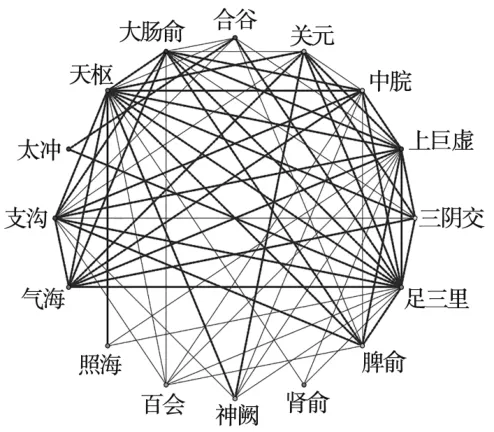

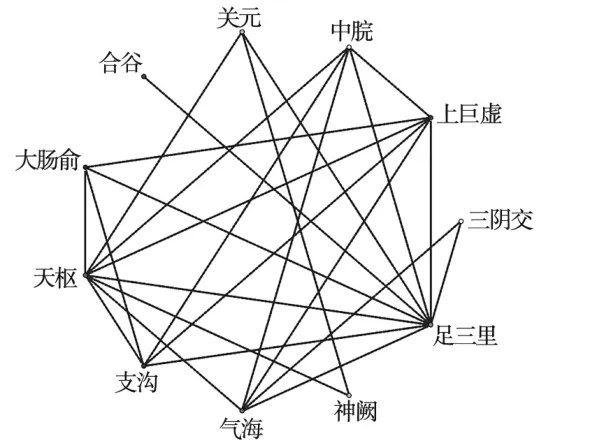

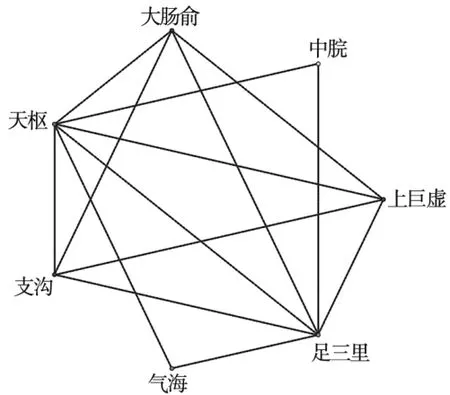

采用SPSS Modeler 18.0對處方中腧穴進行關聯分析,選取支持度≥30%,置信度≥80%的關聯群列表(見表6)。可以看出在支持度均為50%的基礎上,上巨虛(前項)-天樞(后項)的置信度為100%,即上巨虛、天樞同時出現的概率為50%(支持度),當處方中出現上巨虛時,天樞同時出現的概率是100%。將全部腧穴制作穴位關聯網絡圖(見圖2)以觀察針灸治療OIC的腧穴使用情況,調整關聯度得出精簡演變網絡圖(圖3~5)。針灸治療OIC 的核心穴位處方為大腸俞、中脘、上巨虛、足三里、氣海、支溝、天樞。

表6 針灸治療阿片類藥物性便秘腧穴配伍關聯分析結果(支持度≥30%,置信度≥80%,提升度≥1)

圖2 針灸治療阿片類藥物性便秘全部腧穴關聯網絡圖

圖3 針灸治療阿片類藥物性便秘關聯度為10%腧穴關聯網絡圖

圖4 針灸治療阿片類藥物性便秘關聯度為20%腧穴關聯網絡圖

圖5 針灸治療阿片類藥物性便秘關聯度為30%腧穴關聯網絡圖

3 討論

便秘是阿片類藥物常見的不良反應之一,晚期癌癥患者素體虛弱,久病臥床,胃腸蠕動緩慢,加上運用阿片類藥物,導致便秘,影響患者的生活質量,挫敗患者的治療信心,嚴重者甚至導致治療的終止。

西醫目前的防治措施為運用瀉藥、促胃腸動力藥、阿片受體拮抗劑、微生物制劑等促進或輔助排便,但很多患者的便秘癥狀仍然得不到有效緩解,出現患者通過自行減藥甚至停止服用阿片類藥物,以期達到改善便秘的現象。針灸治療為中醫治療OIC 的特色,由于針灸治療不良反應小、經濟實惠,便于在臨床推廣。

結合表2結果可知,OIC 的針灸治療中用到最多的穴位是神闕,神闕位于臍部,是沖、任、督三脈的匯集之穴,是固元培本之要穴。中醫認為便秘的病位在大腸,若大腸津液干涸,腸道失潤,則排便異常,形成便秘。天樞是大腸的募穴,與背俞穴大腸俞相配合,俞募配穴用于治療對應臟腑的疾患,遠取大腸下合穴上巨虛,合治內腑。三穴同用,理腸通便。足三里是足陽明胃經的合穴,也是胃的下合穴,“肚腹三里留”體現了足三里是治療脾胃系病證之要穴。中脘是胃經的募穴,八會穴的腑會,任脈與手太陽、手少陽、足陽明經的交會穴,重在調補胃腑,疏通脾胃氣機。支溝是手少陽三焦經的經穴,有助于通調三焦氣機,行氣導滯,為通便之效穴。關元是小腸經的募穴,任脈與足三陰經交會穴,位于臍下,可疏通腹部氣機,益氣養血。氣海為局部取穴,可益氣調血。

OIC的治療重視特定穴的運用,結合表3結果可知使用頻次最高的特定穴為募穴,其次為交會穴和五輸穴。選用的穴位數量排序前3位分別是五輸穴和交會穴、背俞穴、募穴。五輸穴中合穴占比較高,合穴用于治療六腑病證,《靈樞》指出:“經滿而血者,病在胃,及以飲食不節得病者,取之于合。”《難經》將合穴的主治特點概括為“合主逆氣而泄”,胃的通降功能必須與脾主升功能相互配合,有助于提高小腸將食物殘渣下輸于大腸、大腸傳導糟粕的功能。募穴是臟腑之氣結聚于胸腹部的腧穴,《素問·陰陽應象大論》提出“陽病治陰”的觀點,表明六腑病證多取募穴,如大腸病取天樞、胃病取中脘。交會穴是兩經或數經相交的腧穴,不僅可治療本經病證,還能兼治所交經脈的病證。

結合表4結果,可見針灸治療OIC 選穴頻次較高的是足陽明胃經、任脈、足太陽膀胱經、足太陰脾經。任脈為陰脈之海,上行于正腹中,對全身陰經經氣有總攬之功,對腸道津液虧損有益氣生津的作用,從而調節氣血。便秘的病位主要在腸,與脾、胃、肝等臟腑功能失調有關。脾胃是后天之本,氣血生化之源。脾主升清,胃主通降,兩者相互配合,有利于食物的消化吸收及殘渣的排出。膀胱經為陽經之首,既可加強衛外之力,又可阻止正氣外越,對于素體虛弱的腫瘤患者至關重要。治療OIC時運用膀胱經的背俞穴體現了“從陰引陽,從陽引陰”的原則,俞募配穴治療臟腑疾患又體現了前后配穴的治療原則,更有利于臟腑功能的恢復,陰陽相交,從而使機體達到陰平陽秘的狀態。

本研究結果基于現代臨床文獻的數據統計,納入研究的文獻質量可能影響研究結果,加上腧穴處方提取原則的限制,部分腧穴的頻次可能存在偏差,因此仍需要多中心、大樣本的隨機對照試驗對本研究結果進行驗證。由于本研究得出的干預方法多為穴位貼敷治療,所以穴方比較單一,關于針灸治療OIC的選穴研究仍有許多工作有待挖掘,以期待更多治療思路的出現。