子午流注擇時懸灸聯合中藥熏蒸治療寒濕痹阻型類風濕關節炎的臨床觀察※

張 鑫,付蓮英

(1.江西中醫藥大學,江西 南昌 330004;2.江西省中西醫結合醫院,江西 南昌 330002)

類風濕關節炎(rheumatoid arthritis,RA)是一種常見的系統性自身免疫性疾病,以手足小關節處關節炎癥及病變為主要臨床表現,關節軟骨和骨破壞,最終導致關節畸形和強直,引發功能障礙[1]。我國RA 的患病率為0.32%~0.36%[2]。RA 具有全身性、慢性與對稱性的特點,且病情遷延、反復,呈進行性加重,病程較長,致殘率高,導致許多患者出現抑郁情緒[3],嚴重影響患者的生活質量,同時也增加了患者的經濟負擔。

懸灸療法通過選擇特定穴位,點燃艾條,進行熏灼,持續透熱、傳熱、導熱可刺激機體穴位及反應點,達到溫陽通脈、祛風除濕的目的。中藥熏蒸療法通過溫熱效應,使皮膚腠理打開,使藥效直接循經滲透,由表及里,內病外治,在治療寒證與痛證方面具有很好的療效。本研究采用子午流注擇時懸灸聯合中藥熏蒸療法治療寒濕痹阻型RA 患者,療效顯著,現報道如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料 選取2021 年6—12 月江西省中西醫結合醫院康復科收治的64例寒濕痹阻型RA 患者作為研究對象,按隨機數字表法分為對照組和觀察組,每組32 例。按照《赫爾辛基宣言》[4]制定知情同意書,在得到患者同意后進行臨床研究。對照組男16例,女16例;年齡23~77歲,平均(44.4±7.5)歲;病程最短15 d,最長4年,平均(3.4±0.5)年。觀察組男14例,女18例;年齡24~76歲,平均(43.4±8.5)歲;病程最短7 d,最長5年,平均(3.1±0.6)年。兩組患者一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 診斷標準

(1)西醫診斷標準 ①關節內或周圍晨僵,持續至少1 h。②至少同時有3個關節軟組織腫脹或有積液。③腕、掌指、近端指間關節區中至少有1 個關節區腫脹。④對稱性關節炎。⑤有類風濕結節。⑥血清類風濕因子(RF)陽性。⑦X 線片有骨質疏松和關節間隙狹窄表現[5]。上述符合4 項即可確診RA,但①~④項至少持續6周。

(2)中醫診斷標準 符合尪痹的診斷標準且辨證為寒濕痹阻型:主癥為關節冷痛而腫,遇寒加重,得熱痛減,關節屈伸不利,晨僵,關節畸形;次癥為口淡不渴,惡風寒,陰雨天加重,肢體加重;舌脈:舌質淡,苔白,脈弦緊[6]。

1.3 納入標準 符合上述診斷標準;患者簽署知情同意書。

1.4 排除標準 言語不利、語言溝通障礙、患有精神疾病等不予配合者;除RA 外的其他風濕免疫性疾病者,如強直性脊柱炎、痛風關節炎、骨關節炎等;合并其他系統性疾病(高血壓病、糖尿病、哮喘等)、嚴重感染、惡性腫瘤者;接受糖皮質激素或生物制劑治療者,或其他影響療效評估的治療者;無行為能力、關節功能高度損壞者;妊娠期或哺乳期者。

2 治療方法

2.1 對照組 囑患者睡前口服來氟米特片(蘇州長征-欣凱制藥有限公司,國藥準字H20050175),每次20 mg,每日1次,15 d為1個療程,并給予中醫常規護理。

2.2 觀察組 在對照組基礎上采用子午流注擇時懸灸聯合中藥熏蒸治療。①治療環境:治療室保持安靜,注意保護患者隱私;排煙系統良好;室內溫度保持在26 ℃左右。②于每日辰時到巳時對患者進行懸灸,囑患者進食后稍緩施灸,選擇舒適體位,暴露背部及相關部位,點燃艾條后,取大椎、大杼、曲池、腰陽關、腎俞、懸鐘、陽陵泉、三陰交、膝眼等穴位,再根據患者疼痛部位選取局部阿是穴,在距離穴位30 mm 位置施灸,肌肉皮薄處淺灸,肌肉豐厚處多灸,采用溫和懸灸、雀啄灸、回旋灸等手法。施灸過程中嚴格把握皮膚溫度,及時詢問患者,以局部皮膚紅暈為度,撣去艾灰,防止燙傷。每次施灸40 min,每日1 次,15 d 為1 個療程。③中藥熏蒸在每日戌時到亥時進行。中藥組成:當歸10 g,紅花10 g,制川烏6 g,制草烏6 g,杜仲9 g,狗脊9 g,伸筋草10 g,丹參9 g,防風12 g,三七9 g,羌活10 g,獨活10 g,雞血藤15 g,將藥液放入熏蒸箱內,蒸汽溫度設為30 ℃左右,協助患者全身置于熏蒸儀器內,只留頭部在外,由熏蒸產生的藥氣透熱傳熱,激發經絡傳感。囑患者平靜呼吸,心情放松,溫度不耐受時及時調整。治療結束后擦干水分,添衣保暖,避風邪,忌劇烈運動。每次30 min,每日1 次,15 d 為1 個療程。

注意事項:加強巡視,防止燙傷事件發生;在治療過程中,由于懸灸和熏蒸導致肢體溫度升高、出汗,體內水分流失較多,囑患者及時補充水分,如淡鹽水,治療后忌飲冷飲,忌激烈運動;觀察有無不良反應。1個療程后囑患者復查肝功能。

3 療效觀察

3.1 觀察指標 ①關節癥狀指標。分別于治療前、治療后評估全身28處關節(包括雙手掌指關節10個,雙手近端指間關節10個,雙側肩關節、腕關節、肘關節、膝關節各2個)關節疼痛、關節腫脹、關節壓痛、關節晨僵時間。②血清指標。于治療前后空腹抽血檢查C反應蛋白(CRP)、紅細胞沉降率(ESR)、RF。③全身28處關節疾病活動度積分(DAS28)。基于腫脹關節數、壓痛關節數、ESR 或CRP計算得出,可反映RA 的病情活動情況,得分越高表明疾病活動度越高。分別于治療前與治療后各評估1次。

3.2 統計學方法 采用SPSS 22.0統計軟件進行統計學處理。計量資料以均數±標準差(±s)表示,組間比較采用t檢驗;計數資料比較采用卡方檢驗。P<0.05為差異具有統計學意義。

3.3 結果

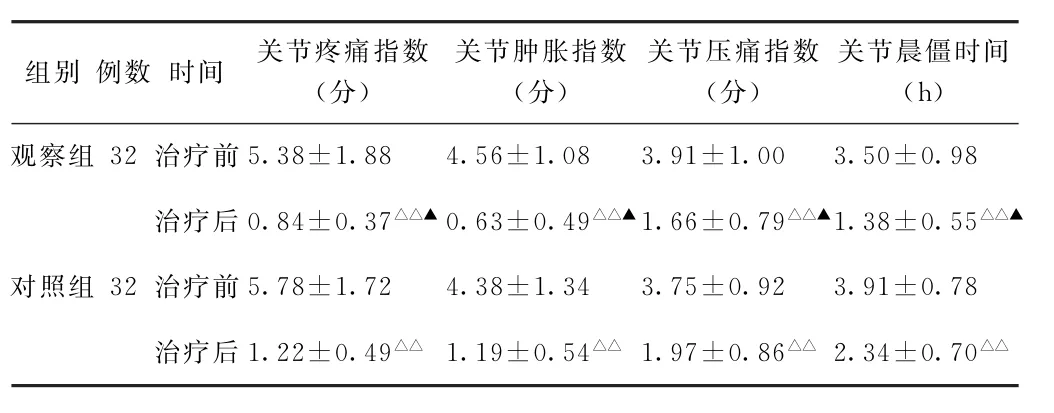

(1)關節疼痛、腫脹、壓痛及晨僵指標比較 治療前,兩組患者各項關節癥狀指標比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。治療后,兩組患者各項關節癥狀指標均較治療前降低(P<0.01),且觀察組低于對照組(P<0.05)。見表1。

表1 兩組寒濕痹阻型類風濕關節炎患者治療前后關節各項臨床指標變化情況比較(±s)

表1 兩組寒濕痹阻型類風濕關節炎患者治療前后關節各項臨床指標變化情況比較(±s)

注:與同組治療前比較,△△P<0.01;與對照組治療后比較,▲P<0.05。

組別 例數 時間 關節疼痛指數(分)關節腫脹指數(分)關節壓痛指數(分)關節晨僵時間(h)觀察組32 治療前5.38±1.88 4.56±1.08 3.91±1.00 3.50±0.98治療后0.84±0.37△△▲0.63±0.49△△▲1.66±0.79△△▲1.38±0.55△△▲對照組32 治療前5.78±1.72 4.38±1.34 3.75±0.92 3.91±0.78治療后1.22±0.49△△ 1.19±0.54△△1.97±0.86△△2.34±0.70△△

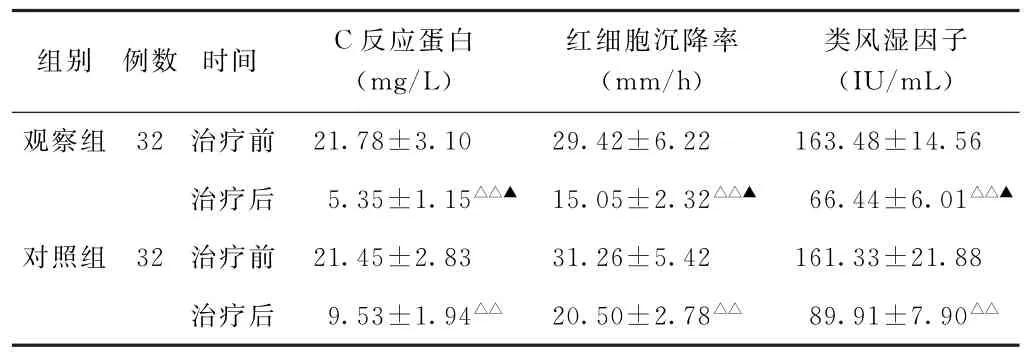

(2)血清指標比較 治療前,兩組患者各項血清指標比較,差異無統計學意義(P>0.05)。治療后,兩組患者各項血清指標均較治療前降低(P<0.01),觀察組均低于對照組(P<0.05)。見表2。

表2 兩組寒濕痹阻型類風濕關節炎患者治療前后血清指標變化情況比較(±s)

表2 兩組寒濕痹阻型類風濕關節炎患者治療前后血清指標變化情況比較(±s)

注:與同組治療前比較,△△P<0.01;與對照組治療后比較,▲P<0.05。

組別 例數 時間 C反應蛋白(mg/L)紅細胞沉降率(mm/h)類風濕因子(IU/m L)觀察組 32 治療前 21.78±3.10 29.42±6.22 163.48±14.56治療后 5.35±1.15△△▲ 15.05±2.32△△▲ 66.44±6.01△△▲對照組 32 治療前 21.45±2.83 31.26±5.42 161.33±21.88治療后 9.53±1.94△△20.50±2.78△△ 89.91±7.90△△

(3)DAS28積分比較 治療前,兩組患者DAS28積分比較,差異無統計學意義(P>0.05)。治療后,兩組患者DAS28積分均較治療前降低(P<0.05),觀察組低于對照組(P<0.05)。見表3。

表3 兩組寒濕痹阻型類風濕關節炎患者治療前后全身28處關節疾病活動度積分比較(分,±s)

表3 兩組寒濕痹阻型類風濕關節炎患者治療前后全身28處關節疾病活動度積分比較(分,±s)

注:與同組治療前比較,△P<0.05;與對照組治療后比較,▲P<0.05。

組別 例數 治療前積分 治療后積分觀察組 32 4.23±0.29 2.54±0.24△▲對照組 32 4.31±0.24 3.00±0.18△

4 討論

RA 是一種累及關節及器官的免疫系統疾病,其發病機制不明確,多與遺傳因素、免疫因素、環境因素有關,治療上多采用非甾體抗炎藥(NSAIDs)、糖皮質激素(GC)、抗風濕藥(MDARDs)及生物制劑協同使用,常導致消化道出血、肝腎損傷、血液系統損傷等毒副作用[7-8]。RA 屬于中醫“痹證”范疇,又稱為“尪痹”“歷節”“鶴膝風”等。《素問·痹論》提及:“風、寒、濕三氣雜至,合而為痹也,其風氣勝者為行痹,寒氣勝者為痛痹,濕氣勝者為著痹。”寒濕痹阻型RA 病因為本虛標實,虛實夾雜,以正虛為本、外感為標。正虛以正氣不足、氣血津液失調、營衛不和、肝腎虧損、脾虛濕盛為主,不榮則痛;外感則為寒濕之邪痹阻于關節、筋骨,氣血搏結,不通則痛。加之久病不愈,筋骨痿廢,情志內傷加劇。治療上攻補兼施,以扶正為要[9]。

本研究選取大椎、大杼、腎俞、腰陽關等督脈和膀胱經的穴位進行溫和懸灸,大椎為督脈與陽經的交會穴,能調動全身陽氣,溫陽補腎,激發人體正氣,達到舒筋通絡、運行氣血、通痹止痛、濡潤筋肉的療效[10]。曲池、陽陵泉為手陽明大腸經和足少陽膽經的合穴。“所入為合”,經脈氣血自四肢末端至此,最為盛大,且陽陵泉、懸鐘為八會穴之筋會、髓會,臟腑精氣皆匯聚于此,寒濕之邪易傷陽氣,陰邪趨下,痹阻經絡,在陽陵泉和曲池穴處懸灸,上下相配,調動氣血,調和營衛。在對局部疼痛點進行灸療的過程中,得氣的熱敏感可有效促進炎癥介質的清除,改善關節滑膜充血、水腫癥狀,減輕疼痛[11]。中藥熏蒸選取當歸、紅花、三七活血止痛,羌活、獨活、川烏、草烏、防風舒筋活絡,杜仲、狗脊強腰膝、補筋骨。寒濕痹阻型RA 以肢體關節冷痛、得寒痛劇為特征,實乃元氣虛衰,寒濕侵襲,攜風走竄。全方以杜仲培補元氣,重用活血、祛風通絡之藥,扶正而祛瘀止痛。現代藥理研究表明,獨活、防風等能減少炎癥因子分泌,抑制自身免疫反應,減輕炎性反應[12-13]。中藥的開泄之性通過皮膚吸收及經絡傳導,直接滲入病變部位的深部組織,充分發揮藥效,由表及里,內達臟腑,具有疏通經絡、消腫止痛之功效,有效改善血液循環,緩解關節疼痛、腫脹,縮短晨僵時間。中藥開泄之性和導熱感通過經脈傳導至頭部及四肢百骸,能降低神經介質傳導興奮感,具有中樞安定作用,能舒緩患者情緒,改善患者的睡眠質量[14]。

中醫講求辨證論治和三因制宜,子午流注治則與因時制宜、因人制宜相結合,在外界環境穩定的情況下,配合一定的穴位進行治療,以達到最佳的治療效果。人體氣血在十二經脈中按一定的時辰順序循環往復地運行,隨著時間的推移,自然界的氣、人體氣血流注會出現周期性變化[15-16],此時,利用氣血盛衰的規律與中醫外治相結合,可發揮最大的療效。辰時到巳時是胃經和脾經的循行時間,且陽氣升發,有利于周身氣血流動,配合懸灸,可增強舒筋通絡作用。戌時到亥時為心包經和三焦經的循行時間,利用藥物熏蒸,使氣血暢行于三焦,遍布四肢,活血化瘀,達到通則不痛的目的。

RA 為慢性致殘性疾病,由于行為活動受限、治療效果不理想等原因,患者易出現消極、悲觀、焦慮、煩躁、抑郁等心理問題,因此在治療過程中,要對患者進行必要的人文關懷,加強情志護理,對RA 的康復具有重要意義[17]。

本研究在治療寒濕痹阻型RA 時,采取子午流注擇時懸灸聯合中藥熏蒸,可充分激發機體開闔散收,補瀉合宜,在內加強氣血流通,調和營衛,在外能改善RA 患者肢體關節活動功能,減少患者痛苦,提高滿意度,臨床療效顯著,為臨床提供了治療新思路。