親土在線-貴州省刺梨產(chǎn)業(yè)智能土壤修復(fù)實(shí)施方案設(shè)想

賈丹丹, 林 瑛, 何 耀, 袁 宸, 段路路, 金厚成, 樸成淳

(1.上海化工研究院有限公司 上海 200062; 2.上海海洋大學(xué) 上海 201306;3.金友立生態(tài)農(nóng)業(yè)〔上海〕股份有限公司 上海 200062)

我國(guó)各地的地理、氣候、土壤等生態(tài)環(huán)境不同,造就了許多當(dāng)?shù)鬲?dú)有的植物種類,貴州刺梨就是生長(zhǎng)在云貴高原的一種野果特產(chǎn),已具有千年歷史[1-2]。 近年來(lái),隨著對(duì)刺梨研究的深入,人們發(fā)現(xiàn)刺梨在醫(yī)藥、保健、食品等領(lǐng)域具有巨大的開(kāi)發(fā)與利用空間,因此刺梨被人工大量栽培。 但在國(guó)內(nèi)外實(shí)用性研究中發(fā)現(xiàn),野生刺梨和人工種植刺梨的營(yíng)養(yǎng)成分、藥用價(jià)值有著明顯的差別,人工種植刺梨由于品質(zhì)的下降,已影響到刺梨的原有功能、利用價(jià)值、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及加工產(chǎn)品的質(zhì)量[1-3]。

刺梨品質(zhì)的下降與刺梨種植土壤的變化息息相關(guān)。 近年來(lái),中國(guó)、韓國(guó)的科技人員利用農(nóng)業(yè)技術(shù)對(duì)貴州刺梨不同生長(zhǎng)地域土壤中的有機(jī)質(zhì)、各種天然的好氧/厭氧微生物、各種微量元素等的含量進(jìn)行了研究,并按照刺梨在原生態(tài)土壤條件下生長(zhǎng)的規(guī)律,制定并實(shí)行一地一策的智能化解決方案修復(fù)貴州各地種植刺梨的土壤,使種植刺梨的土壤環(huán)境達(dá)到適宜刺梨生長(zhǎng)的最佳狀態(tài),從而獲得優(yōu)質(zhì)的刺梨,此過(guò)程被稱作“智能土壤修復(fù)解決方案”。

通過(guò)調(diào)研國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)現(xiàn),目前國(guó)內(nèi)尚無(wú)針對(duì)刺梨的可直接使用的智能土壤修復(fù)平臺(tái),也無(wú)相關(guān)市場(chǎng)運(yùn)行模式。 在調(diào)研過(guò)程中,同時(shí)收集了各種植戶和刺梨產(chǎn)品生產(chǎn)商的意見(jiàn)和想法,意在建立一個(gè)既可對(duì)土壤進(jìn)行定期評(píng)估、精準(zhǔn)調(diào)理和科學(xué)修復(fù),又可指導(dǎo)農(nóng)戶高效、科學(xué)管理土地的智能化平臺(tái),即親土在線-智能原生態(tài)土壤修護(hù)云服務(wù)平臺(tái)(以下簡(jiǎn)稱智能土壤修護(hù)云服務(wù)平臺(tái))。該平臺(tái)重點(diǎn)聚焦貴州刺梨非標(biāo)準(zhǔn)化種植導(dǎo)致的農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量波動(dòng)的問(wèn)題,以刺梨人工種植土壤修復(fù)為主要目標(biāo),通過(guò)智能化手段開(kāi)展研究和實(shí)施土壤修復(fù)。 本文旨在對(duì)該平臺(tái)操作和實(shí)施過(guò)程進(jìn)行探討。

1 智能土壤修護(hù)云服務(wù)平臺(tái)

1.1 刺梨原生態(tài)種植土壤調(diào)查和檢測(cè)分析

1.1.1 原生態(tài)土壤場(chǎng)地調(diào)查

原生態(tài)土壤場(chǎng)地調(diào)查是開(kāi)展土壤數(shù)據(jù)采集的重要過(guò)程。 場(chǎng)地調(diào)查主要包括生態(tài)種植場(chǎng)地基本情況調(diào)查及原生態(tài)土壤樣本采樣。

場(chǎng)地基本情況調(diào)查:對(duì)場(chǎng)地一些基本屬性的確認(rèn),包含場(chǎng)地的地理位置、海拔、朝向、坡度情況,以及所產(chǎn)出刺梨的品質(zhì)、產(chǎn)量等。

種植土壤樣本采樣:種植土壤樣本是數(shù)據(jù)采集的基礎(chǔ),一個(gè)種植土壤樣本可以產(chǎn)生一條數(shù)據(jù)樣本;為了合理擴(kuò)大土壤數(shù)據(jù)集的樣本數(shù)量,建議同一區(qū)域采集多個(gè)種植土壤樣本。

原生態(tài)土壤樣本采集數(shù)量和采集方法:為了正確分析原生態(tài)土壤,需采集充分的土樣,建議選取貴州省內(nèi)10 處以上刺梨原生態(tài)場(chǎng)地開(kāi)展土壤數(shù)據(jù)采集工作;單一場(chǎng)地建議通過(guò)合理布點(diǎn)方式,采取不同位置的土壤樣本10 個(gè)以上(要求單點(diǎn)相距10 m,且在刺梨生長(zhǎng)范圍內(nèi)),每個(gè)采集點(diǎn)分別采集不同深度的土壤樣本3 個(gè),包括腐葉層、表土層和心土層。

除了組織實(shí)地樣本采集獲取刺梨原生態(tài)土壤數(shù)據(jù),同時(shí)可采取文獻(xiàn)調(diào)查方式獲取優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù),用以補(bǔ)充刺梨原生態(tài)土壤數(shù)據(jù)庫(kù)。 值得注意的是,刺梨品質(zhì)明顯低下的非原生態(tài)土壤樣本也是數(shù)據(jù)集的重要補(bǔ)充部分。

1.1.2 原生態(tài)土壤樣本的檢測(cè)分析

通過(guò)科學(xué)的土樣采集方法獲取具有代表性的土壤樣本后,需要對(duì)土壤樣本進(jìn)行全方位、多指標(biāo)的科學(xué)分析。

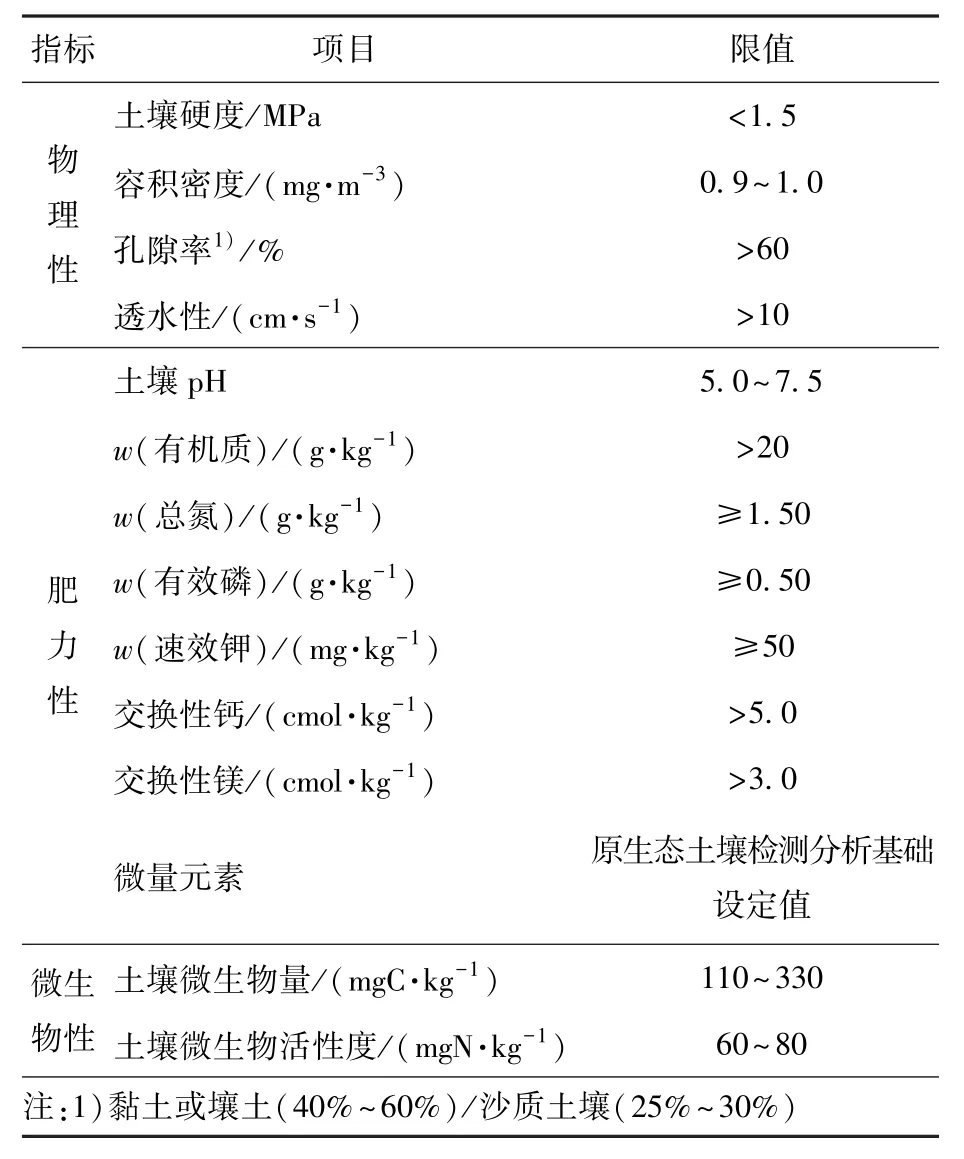

土壤檢測(cè)的指標(biāo)一般可分為土壤物理性指標(biāo)、肥力性指標(biāo)和微生物性指標(biāo)等。 土壤物理性指標(biāo)包括pH、土性、容積密度、硬度、孔隙率、透水性、含水率等;土壤肥力性指標(biāo)包括全氮、堿解氮、全磷、有效磷、全鉀、速效鉀、有機(jī)質(zhì)、中量元素(Mg、Ca、S)、微量元素(Cu、Fe、Zn、Mo、Mn、B、Cl)等含量;土壤微生物指標(biāo)包括土壤微生物含量、優(yōu)勢(shì)有益菌種等。

1.2 原生態(tài)土壤指標(biāo)標(biāo)定

原生態(tài)土壤標(biāo)準(zhǔn)的建立有助于支持貴州刺梨的標(biāo)準(zhǔn)化種植工作。

依據(jù)原生態(tài)土壤的檢測(cè)分析結(jié)果和場(chǎng)地的調(diào)查情況,一一對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)形成原生態(tài)土壤數(shù)據(jù)集的主體部分。 同時(shí),通過(guò)文獻(xiàn)調(diào)研形式獲取數(shù)據(jù)樣本用于對(duì)數(shù)據(jù)集的補(bǔ)充,所調(diào)查數(shù)據(jù)(見(jiàn)表1)可作為土壤評(píng)價(jià)的指標(biāo)參考使用。

表1 土壤物理性、肥力性及微生物性指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)樣式

數(shù)據(jù)搜集是利用現(xiàn)有人工智能技術(shù)(人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、支持向量機(jī)、模式識(shí)別等)創(chuàng)建貴州刺梨原生態(tài)土壤模型,通過(guò)模型在較短的時(shí)間內(nèi)完成大量不同維度土壤特征的虛擬土壤樣本的預(yù)報(bào),即依靠人工智能模型獲取能達(dá)到原生態(tài)土壤指標(biāo)要求的土壤樣本。 以大量預(yù)報(bào)的虛擬土壤樣本數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),采取統(tǒng)計(jì)學(xué)方法逐步確認(rèn)每個(gè)土壤特征的取值范圍與原生態(tài)土壤是否達(dá)標(biāo)的概率關(guān)系。 根據(jù)合理的概率要求進(jìn)行設(shè)計(jì),形成符合貴州刺梨種植需求的原生態(tài)土壤標(biāo)準(zhǔn)。

1.3 土壤修復(fù)方法

常規(guī)的土壤修復(fù)方法包括物理修復(fù)、化學(xué)修復(fù)和生物修復(fù)。

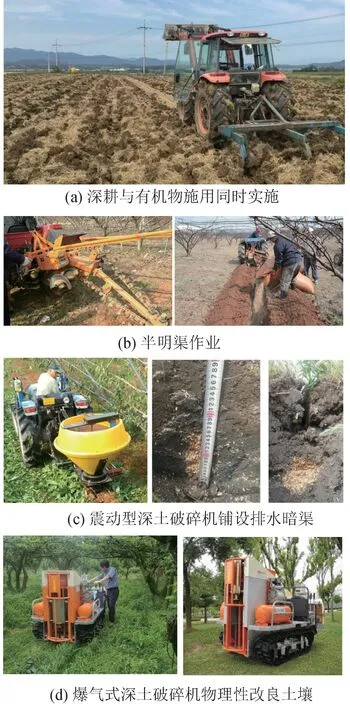

在種植果樹(shù)時(shí),深土層土壤物理性是影響果樹(shù)根部生長(zhǎng)的主要要素。 良好的深土層土壤物理性是有效土層深厚,孔隙率豐富,下層土透氣性和保水率良好,根圈發(fā)達(dá)。 此外,物理性良好的深土層可提供微生物增殖的棲息空間,對(duì)促進(jìn)土壤微生物繁殖具有重要的作用。 深土層物理修復(fù)技術(shù)有深耕并施用有機(jī)物、鋪設(shè)半明渠或排水暗渠、爆氣式深土破碎等(見(jiàn)圖1)。 深耕并施用有機(jī)物可在建設(shè)果園前整地時(shí)應(yīng)用;爆氣式深土破碎對(duì)果樹(shù)樹(shù)根損傷最小,除果樹(shù)生長(zhǎng)旺盛期外都可以實(shí)施,節(jié)約人力,近年來(lái)廣受國(guó)外果農(nóng)歡迎。

圖1 深土層物理修復(fù)技術(shù)

化學(xué)修復(fù)有很多技術(shù),目前具備工程實(shí)用價(jià)值的修復(fù)技術(shù)主要是土壤調(diào)理劑修復(fù)技術(shù)[4]。該技術(shù)通過(guò)向土壤中加入各種適合的材料對(duì)土壤進(jìn)行修復(fù),主要用于修復(fù)土壤物理和化學(xué)性質(zhì),一定程度上也能夠間接改善土壤微生物的生存環(huán)境,是具有極強(qiáng)應(yīng)用價(jià)值的土壤修復(fù)技術(shù)之一。根據(jù)常見(jiàn)的土壤調(diào)理劑的成分來(lái)源,主要可分為天然無(wú)機(jī)礦物類、天然或半合成有機(jī)物類、人工合成高分子類和工業(yè)副產(chǎn)物等。 不同成分的土壤調(diào)理劑加入到土壤中,可取得不同的修復(fù)效果。 目前能通過(guò)土壤調(diào)理劑技術(shù)滿足各種土壤實(shí)際需求,如調(diào)節(jié)土壤物理結(jié)構(gòu)、酸堿度、可溶性鹽濃度(EC 值)、有機(jī)質(zhì)含量,改善土壤保肥保水能力,補(bǔ)充嚴(yán)重缺失的中微量元素,鈍化土壤有害重金屬元素等,最終實(shí)現(xiàn)保護(hù)土壤生態(tài)、增強(qiáng)土壤水肥利用效率、提高作物的品質(zhì)和產(chǎn)量等[5-7]。

生物修復(fù)主要是植物改良和微生物修復(fù)。 土壤微生物在土壤形成、能量轉(zhuǎn)移、養(yǎng)分循環(huán)和生態(tài)系統(tǒng)長(zhǎng)期穩(wěn)定的過(guò)程中發(fā)揮著重要作用[8]。 近年來(lái),國(guó)內(nèi)外的研究主要聚焦于具有特殊功能的微生物的發(fā)現(xiàn)和篩選上,如可以促進(jìn)植物生長(zhǎng)的植物根際促生菌(PGPR)[9-11],可以改善土壤生態(tài)環(huán)境的芽孢桿菌和假單胞桿菌[8],具有解磷作用的解磷真菌、叢枝菌根真菌等。 為了進(jìn)一步提高微生物改良的效果和穩(wěn)定性,原土原菌技術(shù)被研究和開(kāi)發(fā),并形成了一種實(shí)用的土壤微生物改良技術(shù)。 原土原菌技術(shù)從原理上是以原生土壤中的微生物族群為基礎(chǔ),從中篩選出對(duì)土壤和作物都具有正面效果的有益菌株,然后通過(guò)生物培養(yǎng)進(jìn)行擴(kuò)培和小規(guī)模生產(chǎn),最后將大量的目標(biāo)菌用于當(dāng)?shù)氐耐寥牢⑸镄迯?fù)。 原土原菌技術(shù)的優(yōu)點(diǎn)是定向篩選和培養(yǎng)的目標(biāo)菌株在待修復(fù)土壤中有非常高的生物適應(yīng)性,配合土壤理化修復(fù)的成果,可以長(zhǎng)期改善土壤的微生物生態(tài)[12]。

1.4 智能土壤修護(hù)云服務(wù)平臺(tái)管理器

以上述土壤標(biāo)準(zhǔn)模型為內(nèi)核,打造智能土壤修護(hù)云服務(wù)平臺(tái)的雛形管理器(見(jiàn)圖2)。 該管理器將通過(guò)長(zhǎng)期的數(shù)據(jù)積累和跟蹤以及模型迭代,逐步建立科學(xué)有效的人工智能分析能力,支持包括土壤采樣送檢體系、土壤檢測(cè)分析體系、土壤評(píng)價(jià)診斷體系、肥料和土壤調(diào)理劑調(diào)配標(biāo)準(zhǔn)體系、原土原菌培養(yǎng)體系的工作。

圖2 智能土壤修護(hù)云服務(wù)平臺(tái)管理器

智能土壤修護(hù)云服務(wù)平臺(tái)的功能設(shè)想包括:①各地區(qū)制定的地標(biāo)性農(nóng)作物土壤指標(biāo)數(shù)據(jù)占智能土壤修護(hù)云服務(wù)平臺(tái)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的80%,國(guó)內(nèi)(國(guó)家或各省、區(qū))農(nóng)業(yè)土壤相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)占基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的15%,國(guó)際農(nóng)業(yè)土壤標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)占基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的5%;②每次輸入地區(qū)(經(jīng)緯度)、農(nóng)作物品種、土壤檢測(cè)數(shù)據(jù),通過(guò)智能土壤修護(hù)云服務(wù)平臺(tái)分析、評(píng)估、診斷,并且建立土壤采樣送檢體系、土壤檢測(cè)分析體系、土壤評(píng)價(jià)診斷體系;③按照智能土壤修護(hù)云服務(wù)平臺(tái)分析、評(píng)估,提出一地一物一策的智能土壤修復(fù)解決方案,并提供相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品及施工監(jiān)理服務(wù);④通過(guò)智能土壤修護(hù)云服務(wù)平臺(tái)的云計(jì)算,提供精準(zhǔn)施肥方案(肥料和土壤調(diào)理劑調(diào)配標(biāo)準(zhǔn)體系、原土原菌體系)。

2 示范區(qū)土壤修復(fù)

2.1 示范區(qū)土壤診斷和修復(fù)目標(biāo)生成

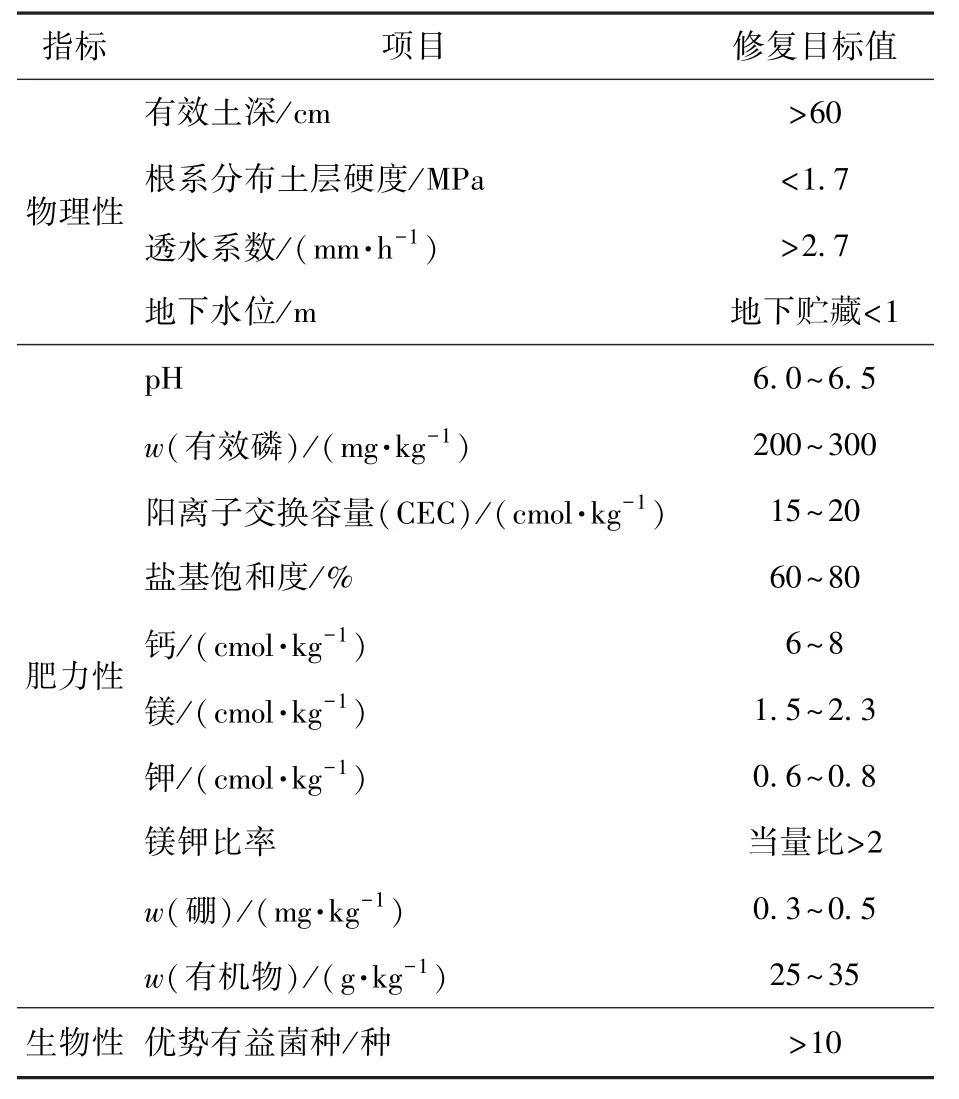

首先采集示范區(qū)土壤樣本,然后進(jìn)行土壤樣本檢測(cè)分析。 將檢測(cè)結(jié)果輸入土壤模型中進(jìn)行預(yù)報(bào)驗(yàn)證,確認(rèn)其是否符合土壤目標(biāo)的要求。 若不符合,則將示范區(qū)場(chǎng)地種植土樣的分析指標(biāo)與原生態(tài)土壤的標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)進(jìn)行比較,確認(rèn)關(guān)鍵差異性。根據(jù)土壤改良的經(jīng)驗(yàn),對(duì)示范區(qū)土壤的差異指標(biāo)進(jìn)行修正,并輸入計(jì)算模型中進(jìn)行預(yù)報(bào)驗(yàn)證,擇優(yōu)選取可行且經(jīng)濟(jì)的示范區(qū)土壤修正指標(biāo)作為土壤修復(fù)的目標(biāo)(見(jiàn)表2)。

表2 示范區(qū)土壤修復(fù)目標(biāo)示例

2.2 示范區(qū)土壤修復(fù)實(shí)施

根據(jù)示范區(qū)土壤修復(fù)目標(biāo)值,制定土壤修復(fù)綜合性方案,包括土壤物理性、肥力性和生物性修復(fù)方案,并測(cè)試其修復(fù)的效果。 土壤修復(fù)示范區(qū)面積300~500 畝(1 畝=667 m2)。

化學(xué)性修復(fù)施用的材料選擇綠色、無(wú)害化的土壤調(diào)理劑。 物理性修復(fù)以深耕和有機(jī)物共同施用為主,推薦使用的有機(jī)物是示范區(qū)附近容易采購(gòu)的經(jīng)濟(jì)性農(nóng)業(yè)副產(chǎn)物(稻草、麥稈、粗糠、鋸末等)、家畜糞尿(豬糞、牛糞、雞糞、羊糞等),以實(shí)地情況為準(zhǔn)。 生物性修復(fù)使用的微生物是原生態(tài)土壤的土著微生物菌,需要采集、篩選及培養(yǎng)符合物理性修復(fù)效果的原生態(tài)土壤土著微生物。 示范區(qū)土壤修復(fù)方法及適用技術(shù)見(jiàn)表3。

表3 示范區(qū)土壤修復(fù)方法及適用技術(shù)

2.3 刺梨種植系統(tǒng)應(yīng)用試驗(yàn)

(1)試驗(yàn)地塊設(shè)計(jì)和種植管理

在試驗(yàn)中設(shè)計(jì)空白對(duì)照地塊和智能化種植處理地塊進(jìn)行種植效果對(duì)比。 空白對(duì)照地塊采用常規(guī)人工決策和管理的方式進(jìn)行常規(guī)種植;處理地塊完全按照系統(tǒng)決策信號(hào)進(jìn)行種植,田間實(shí)施主要通過(guò)自動(dòng)化設(shè)施執(zhí)行,自動(dòng)化設(shè)施無(wú)法執(zhí)行的則由人工執(zhí)行彌補(bǔ)。

(2)產(chǎn)量和品質(zhì)數(shù)據(jù)收集

刺梨主要考察指標(biāo)包括產(chǎn)量、可溶性固形物含量、可滴定酸含量、固酸比、可溶性總糖含量、還原糖含量、可溶性蛋白含量、類黃酮含量、維生素C 含量、SOD 活性、氨基酸含量等。 可溶性固形物含量采用手持式折光儀法測(cè)定;可滴定酸含量采用酸堿滴定法測(cè)定;可溶性總糖含量采用蒽酮比色法測(cè)定;還原糖含量采用3,5-二硝基水楊酸比色法測(cè)定;可溶性蛋白含量采用考馬斯亮藍(lán)染色法測(cè)定;類黃酮含量采用硝酸鋁顯色法測(cè)定;維生素C 含量采用鉬藍(lán)比色法測(cè)定;SOD 活性采用羥胺法測(cè)定;參考《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中氨基酸的測(cè)定》(GB 5009.124—2016)中的氨基酸自動(dòng)分析儀法,測(cè)定不同地區(qū)的刺梨中17 種水解氨基酸的含量。

通過(guò)在示范區(qū)開(kāi)展的原生態(tài)土壤種植試驗(yàn),采集不同處理樣本中刺梨的產(chǎn)量和品質(zhì)數(shù)據(jù),進(jìn)行綜合分析,評(píng)估試驗(yàn)效果,形成結(jié)果評(píng)估報(bào)告。

3 結(jié)語(yǔ)

本文結(jié)合實(shí)地收集的刺梨種植戶和產(chǎn)品制造商的想法和建議,就刺梨種植的土壤修復(fù)問(wèn)題提出了修復(fù)方案設(shè)想,給出了適合貴州刺梨種植產(chǎn)業(yè)土壤修復(fù)的流程、參考方法和數(shù)據(jù)支撐,以期為從事人工種植刺梨研究的科研人員提供參考。

智能土壤修護(hù)云服務(wù)平臺(tái)可對(duì)土壤進(jìn)行定期評(píng)估、精準(zhǔn)調(diào)理和科學(xué)修復(fù),指導(dǎo)農(nóng)戶高效、科學(xué)地管理和調(diào)理土地。 通過(guò)此法,有望實(shí)現(xiàn)減少化肥和農(nóng)藥的使用量,提升農(nóng)業(yè)的產(chǎn)出效率,逐步阻止土壤的惡化,修復(fù)并維護(hù)土壤的健康狀態(tài),為未來(lái)實(shí)現(xiàn)貴州刺梨行業(yè)種植過(guò)程的標(biāo)準(zhǔn)化和智能化奠定基礎(chǔ),對(duì)推動(dòng)貴州省種植出高質(zhì)量、高產(chǎn)量的刺梨產(chǎn)品和刺梨產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到示范和推廣的作用。