利用吸蟲塔監測吉林省遷飛性有翅蚜群落結構及多樣性

潘藝元 孫嵬 高悅等

關鍵詞 有翅蚜; 吸蟲塔; 種類組成; 種群動態; 群落多樣性

中圖分類號: S433.4 文獻標識碼: A DOI: 10.16688/j.zwbh.2022265

吉林省是我國農業大省,玉米Zea mays、大豆Glycine max和水稻Oryza sativa等糧食作物產量常年位居全國前列。經濟作物也有大面積種植,如蔬菜、果樹和藥用植物等。多樣化、大面積的作物為害蟲提供了豐富的食物。蚜蟲是重要的害蟲種類,其通過刺吸式口器吸食植物組織液,進而影響植物的正常生長[1],此外,蚜蟲還是植物病毒的傳播媒介[23]。蚜蟲具有翅二型現象,當面臨食物短缺、種群擁擠和越冬等生存問題時,蚜蟲種群中產生大量有翅蚜并進行遷移。有翅蚜找到寄主后主要通過孤雌胎生產生無翅型后代,可在短時間內建立種群[4],因此掌握有翅蚜的遷飛動態對于蚜蟲的防控具有重要意義。

田間調查和物理誘集等方法是常規的蚜蟲監測方法,但采用這些方法監測到蚜蟲時其在田間已有一定量的發生并形成了危害。吸蟲塔的研制解決了這一問題,蔣月麗等[5]研究證實,通過吸蟲塔監測到的麥蚜高峰期早于田間。吸蟲塔主要分為上部塔管和下部機柜兩部分,機柜中的軸流風機產生負壓在塔頂管口形成吸力,飛經管口的昆蟲便被吸入,進入塔內后經樣品收集網進入到收集瓶中,通過定期統計收集瓶中的蚜蟲種類和數量,可分析蚜蟲遷飛動態[6]。

近年來,蚜蟲在吉林省的發生逐年加重,如在玉米上已由次要害蟲上升為主要害蟲。吉林省關于蚜蟲的研究報道,可見陳瑞鹿等[7]對大豆蚜Aphis glycines和高粱蚜Melanaphis sacchari田間為害的調查,Zhang等[8]對玉米田中4種蚜蟲種群發生動態的分析。目前仍缺乏針對吉林省分布的蚜蟲種類和群落結構的研究資料,不利于蚜蟲的防控工作。

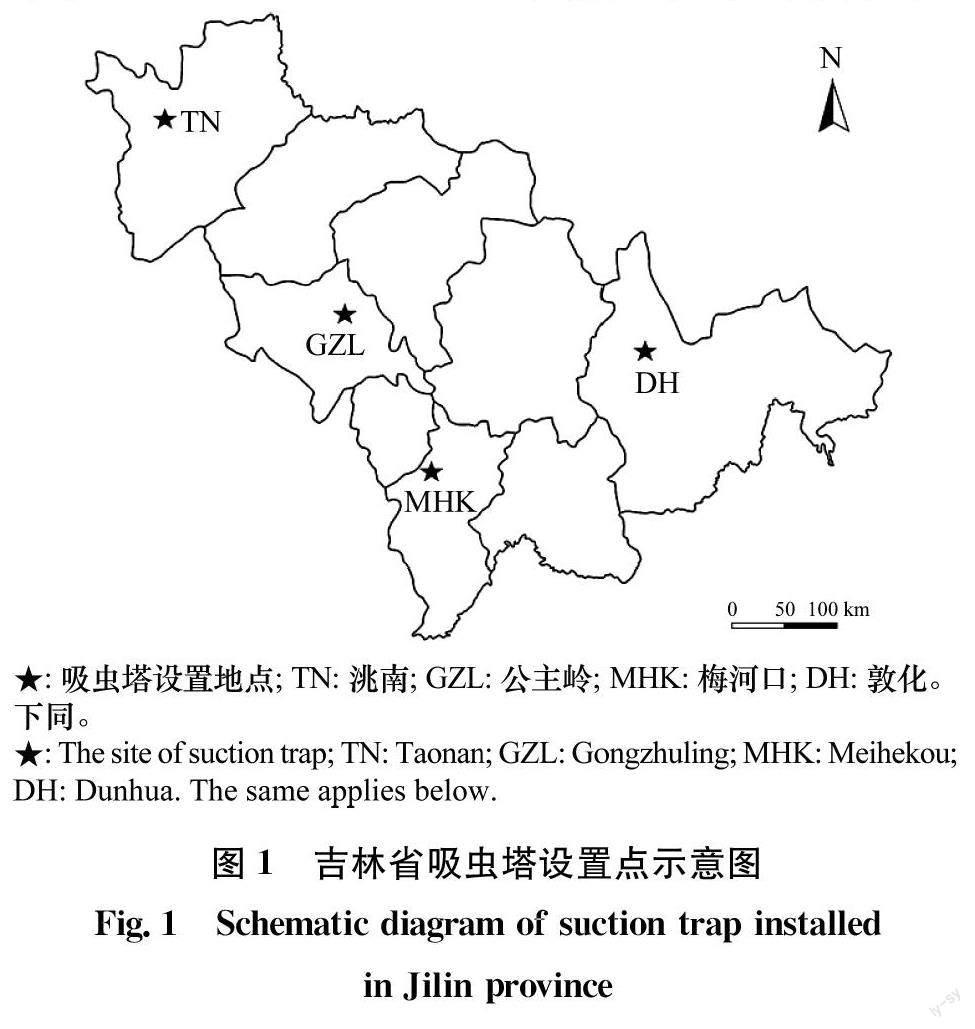

本研究于2019 年-2021 年利用設置在吉林省洮南、公主嶺、梅河口和敦化的4臺吸蟲塔,對有翅蚜的發生情況進行監測,通過DNA 分子測序手段鑒定有翅蚜種類,進而分析種群動態,并在此基礎上對其遷飛活動和群落多樣性水平進行研究,研究結果可為該區域蚜蟲的監測預警及防治工作提供科學的理論依據。

1材料與方法圖

1.1監測地概況

4臺吸蟲塔分別設置在吉林省西北部平原區的洮南市(122°49′E,45°19′N),中西部平原區的公主嶺市(124°47′E,43°30′N),東南部半山區的梅河口(125°49′E,42°38′N)和東部山區的敦化市(128°11′E,43°19′N)(圖1)。各監測地年平均氣溫3.7~5.3℃,從西至東氣溫逐漸降低,降雨量增加,四季分明,每年1月氣溫最低,3月開始回溫,7月氣溫最高。4個監測地吸蟲塔四周植物不同,洮南主要為玉米、高粱Surghum bicolor;公主嶺為玉米、大豆、高粱、向日葵Helianthus annuus、水稻;梅河口為玉米、水稻、大豆、榆樹Ulmus pumila;敦化為玉米、大豆。

1.2試驗方法

試驗采用的吸蟲塔為中國科學院動物研究所監制、河南省濟源白云實業有限公司生產的科云ST-1B型設備。吸蟲塔高8.8m,收集瓶容量600mL,瓶內盛有75%乙醇溶液。各監測地設置1臺吸蟲塔,安裝于四周空曠、無建筑物地帶。2019 年-2021年期間自5月6日同步開啟,同年9月30日關閉,全天候運作。隔日取樣,每次清晨取蟲,帶回室內后,將收集瓶中昆蟲轉于50mL樣品瓶存放,并標注好采集信息。2021年8月梅河口吸蟲塔因吸蟲管管口被不明物堵塞,昆蟲吸捕量少于往年同期。

1.3種類鑒定

分揀蚜蟲時,將標本置于直徑15cm 玻璃培養皿中,在培養皿底放置白紙。利用超景深顯微鏡(基恩士VHX-1000)對有翅蚜進行形態學觀察,進行初步分類。采用分子測序技術對有翅蚜種類進行最終鑒定,選用的DNA 條形碼引物分別為C1-J-1751(5′-GGATCACCTGATATAGCATTCCC-3′) 和C1-N-2191 (5′-CCCGGTAAAATTAAAATATA-AACTTC-3′)[9]。委托生工生物工程(上海)股份有限公司進行樣品基因DNA 擴增及測序,測序結果的分析參照孫嵬等[1011]的方法。對2020年的樣品進行初步分類時,誤將多種近似種蚜蟲混合到一起,且未區分日期,后經分子鑒定發現部分種類分類錯誤。但因樣本混合無法區分,導致數據不準確。故該年度僅使用了5種鑒定準確的蚜蟲數據,包括荻草谷網蚜Sitobion miscanthi、杏瘤蚜Myzus mumecola、榆長斑蚜Tinocallis saltans、棉蚜Aphisgossypii和黑腹短痣蚜Anoecia fulviabdoninalis。

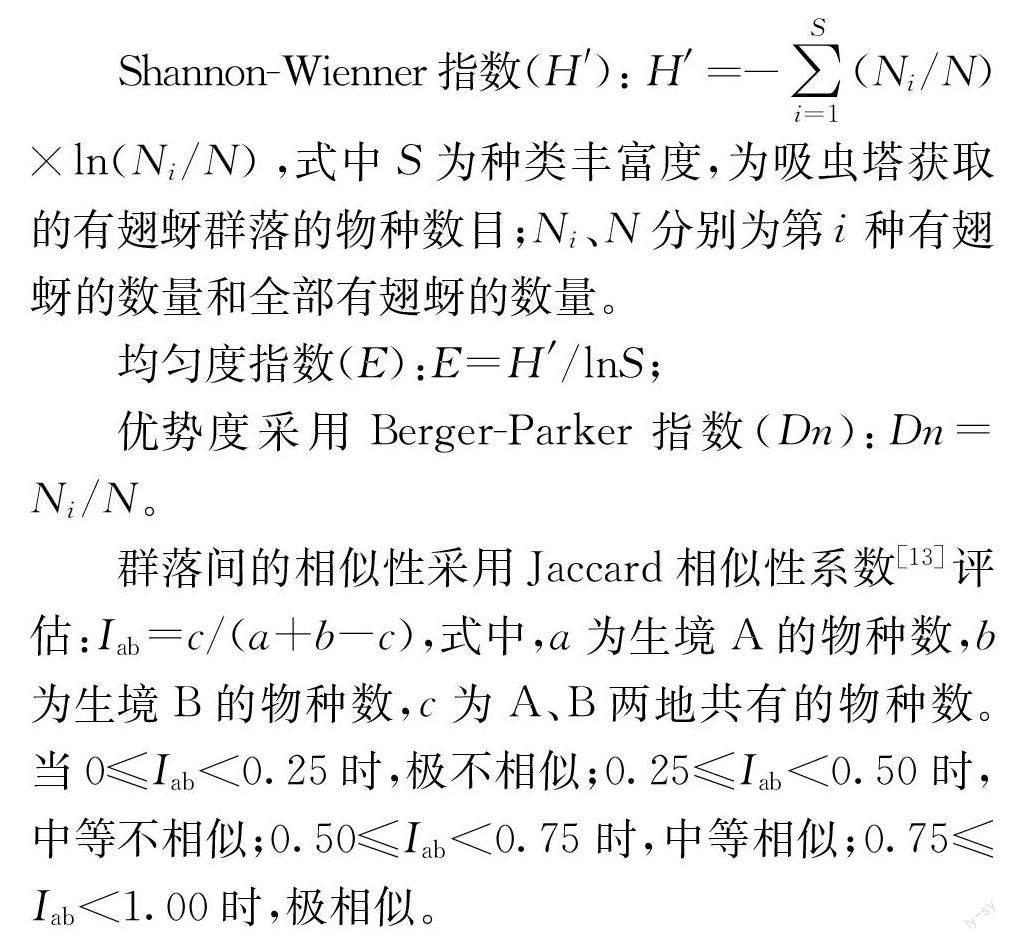

1.4數據分析

先統計蚜蟲在4個監測地的遷入高峰日,再利用美國氣象環境預報中心(NCEP)和美國國家大氣研究中心(NCAR)聯合制作的NCEP/NCAR再分析數據集,分析高峰前日吉林省14:00的925hPa(海拔約500m)的水平風場,利用GRADS軟件繪制風場圖。采用以下參數對群落多樣性進行分析[12]。

使用DPS12.50和Excel2019軟件執行以上計算。使用DPS12.50軟件進行單因素方差分析(One-wayANOVA),并用Duncan氏新復極差法進行差異顯著性分析,顯著水平為0.05。

2結果與分析

2.1有翅蚜群落組成

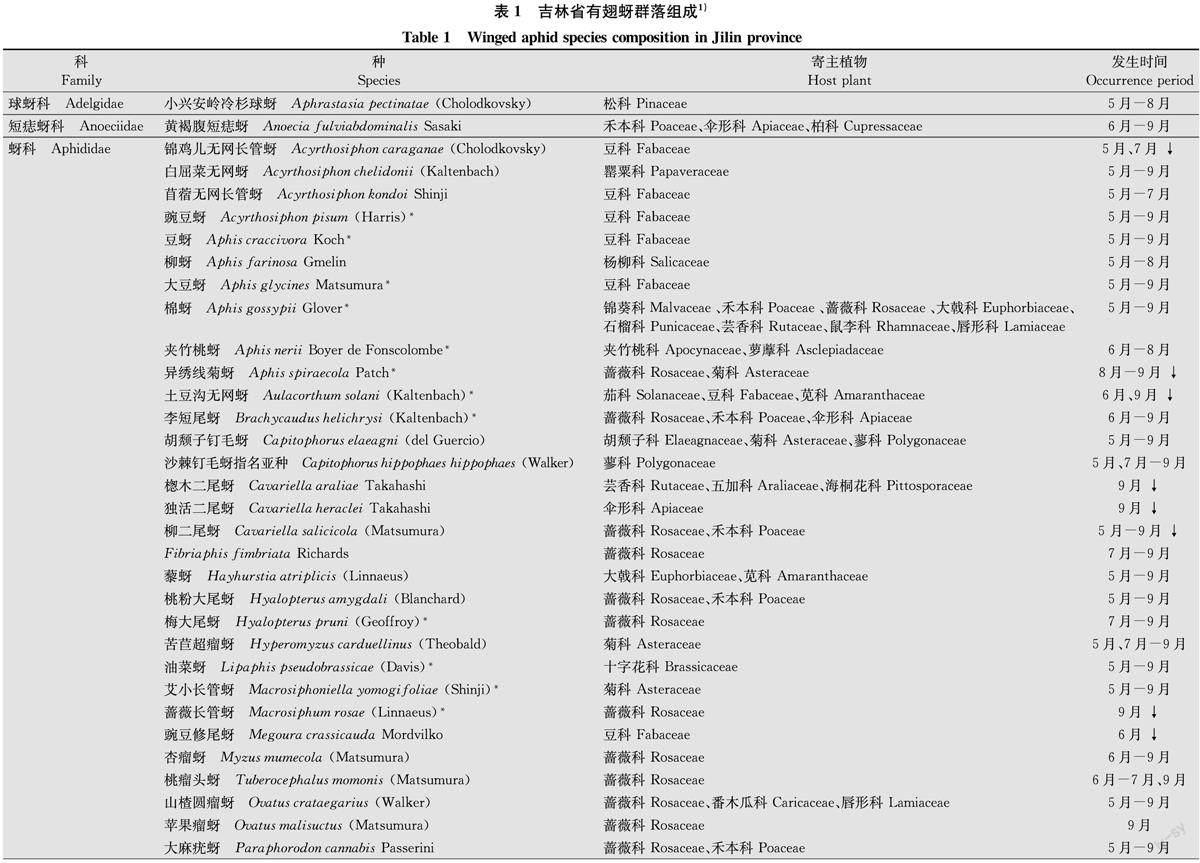

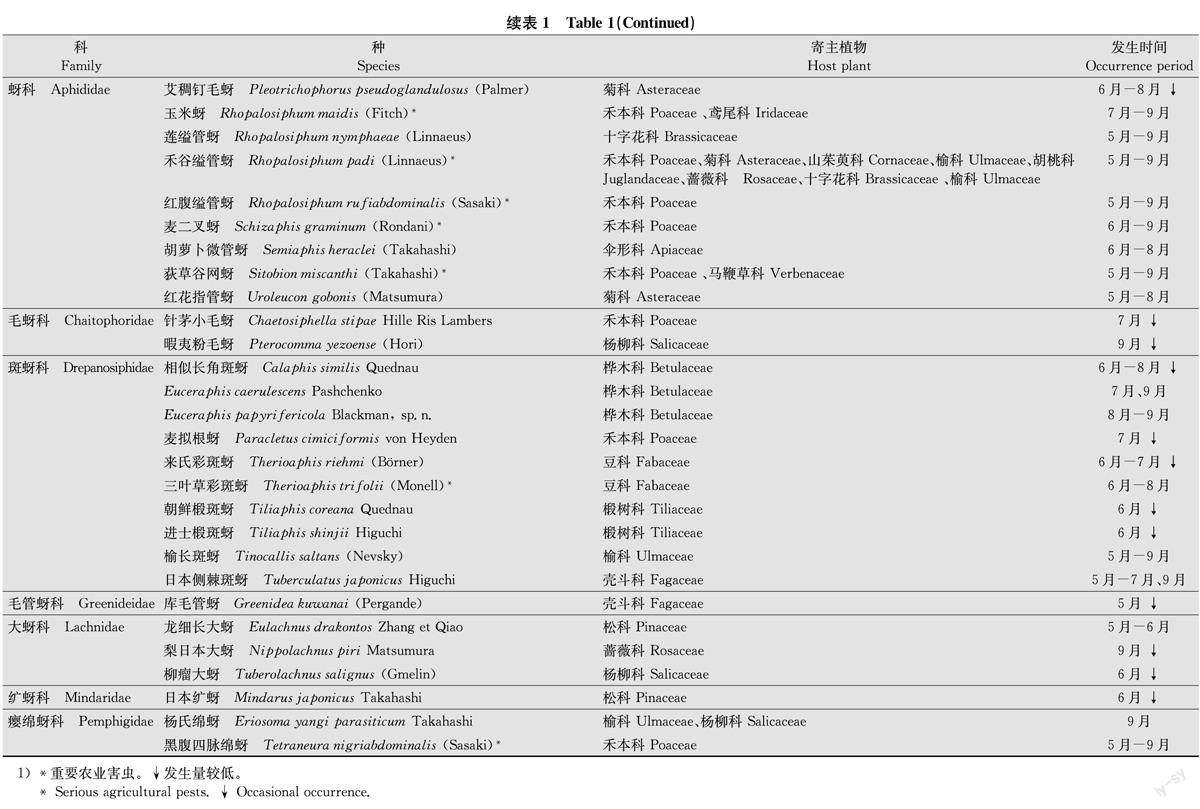

2019年-2021年吸蟲塔共吸捕到有翅蚜126447頭,鑒定有翅蚜55334頭,隸屬于9科61種(表1)。除了大豆蚜Aphis glycines和棉蚜A.gossypii根據形態特征鑒定外,其他有翅蚜種類均通過DNA條形碼確定。蚜科Aphididae(87.44%)為優勢科,其他包括癭綿蚜科Pemphigidae(10.23%)、斑蚜科Drepanosiphidae(1.27%)、短痣蚜科Anoeciidae(0.59%)、球蚜科Adelgidae(0.39%)、大蚜科Lach-nidae(0.07%)、纊蚜科Mindaridae、毛蚜科Chaito-phoridae及毛管蚜科Greenideidae,最后3科的蚜蟲數量極少,共占鑒定總數的0.01%。禾谷縊管蚜Rhopalosiphum padi(69.95%)和黑腹四脈綿蚜Tetraneura nigriabdominalis(7.99%)為優勢種,每年均有發生,主要為害禾本科作物。Fibriaphis fimbriata、Euceraphis caernulescens和E.papy-rifericola在國內未見報道,其中F.fimbriata(2.34%)發生量大。

從寄主植物類型分析,有翅蚜對農業和林業的危害較大。林業上主要為害松科Pinaceae、楊柳科Salicaceae、榆科Ulmaceae等8科植物,農業上主要為害禾本科Poaceae、豆科Fabaceae、菊科Asterace-ae、錦葵科Malvaceae和薔薇科Rosaceae等24科植物。19種蚜蟲為重要農業害蟲,分別是豌豆蚜Acyrthosi phon pisum、大豆蚜、棉蚜、豆蚜Aphiscraccivora、夾竹桃蚜A.nerii、異繡線菊蚜A.spir-aecola、土豆溝無網蚜Aulacorthum solani、李短尾蚜Brachycaudus helichrysi、梅大尾蚜Hyalopterus pruni、油菜蚜Lipuphis pseudobrassicae、艾小長管蚜Macrosiphoniella yomogi foliae、薔薇長管蚜Macrosiphum rosae、玉米蚜Rhopalosi phum mai-dis、紅腹縊管蚜R.rufiabdominalis、禾谷縊管蚜、麥二叉蚜Schizaphis graminum、荻草谷網蚜、三葉草彩斑蚜Therioaphis trifolii和黑腹四脈綿蚜。

有翅蚜的發生時間動態顯示,5月-7月為主要遷入期,其中5月種類最多,有29種。8月-9月為主要遷出期,其中9月種類最多,有41種。19種重要農業害蟲的種群動態從5月持續到9月,其中,禾谷縊管蚜、棉蚜、荻草谷網蚜和黑腹四脈綿蚜為害禾本科作物,豆蚜、大豆蚜和豌豆蚜等8種蚜蟲主要為害豆科作物,油菜蚜為害十字花科作物。

2.2主要蚜蟲發生動態

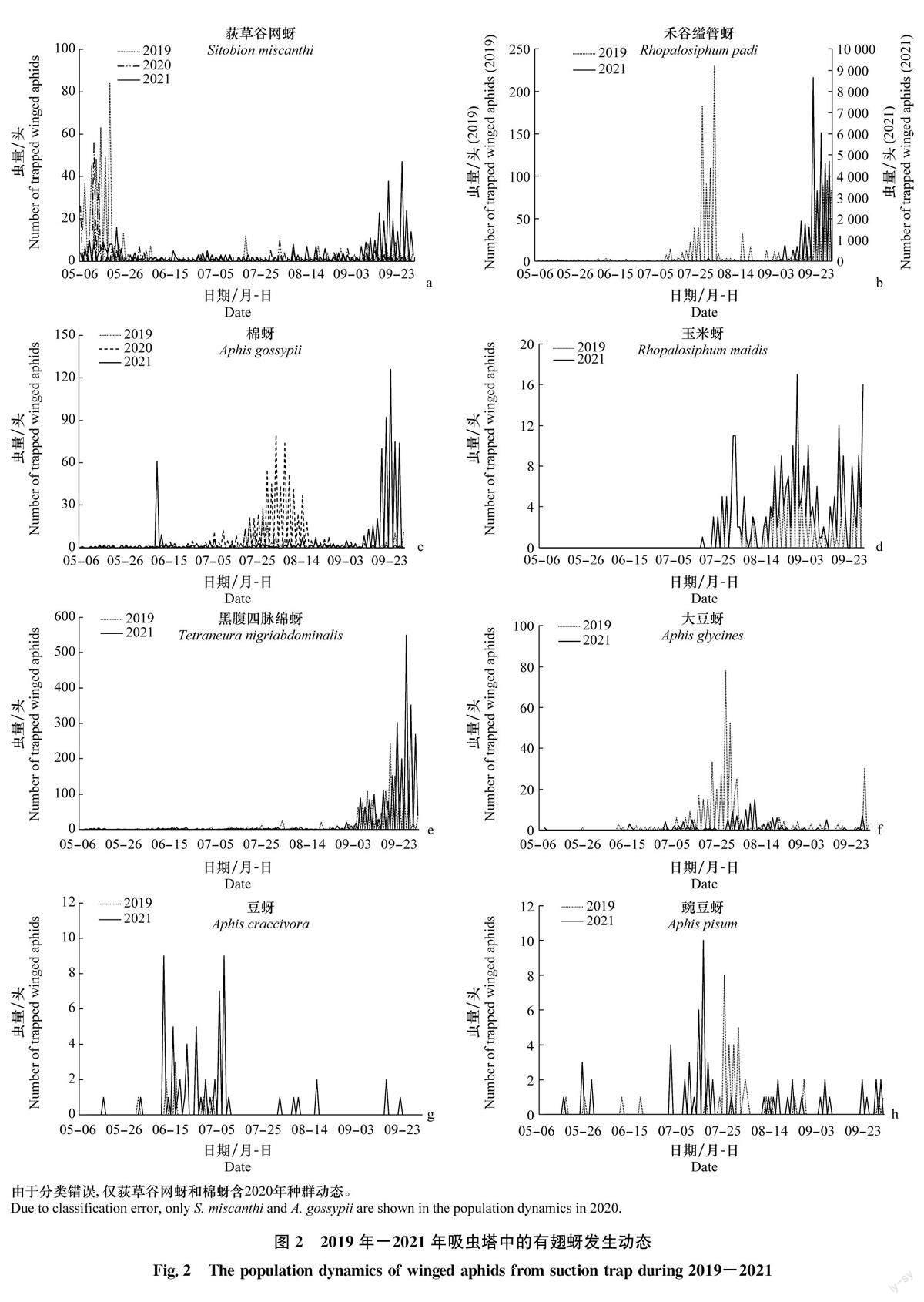

圖2為發生量較高的8種主要為害禾本科和豆科作物的重要農業害蟲種群消長動態。荻草谷網蚜3年遷入期的始見日期均為5 月6 日,2019 年和2020年的數量峰值出現在5月中下旬(遷入期),2021年的數量峰值出現在9 月下旬(遷出期,圖2a)。禾谷縊管蚜種群數量最大,但年度間發生量有差異,2019年5月15日首見,數量峰值出現在7月下旬(擴散期);2021年5月7日首見,數量峰值出現在9月下旬(遷出期);2021年發生數量大于2019年,9月21日吸捕8664頭(圖2b)。棉蚜在2019年、2020年和2021年遷入期的始見日期依次為6月6日、5月15日和5月7日;數量峰值年度間有差異,2019年和2020年的數量峰值出現在8月上旬(遷出期),2021年的數量峰值分別出現在6月上旬(遷入期)和9月中旬(遷出期),數量呈逐年上升趨勢(圖2c)。玉米蚜7月中下旬始見,2019年和2021年遷入期的始見日期為7月24日和7月19日,數量呈上升趨勢,2019年和2021的數量峰值分別出現在9月上、下旬和9月中旬,均為遷出期(圖2d)。黑腹四脈綿蚜2019年和2021年遷入期的始見日期為5月25日和5月8日,在9月前只有零星發生,9月始數量上升,9月下旬達到數量峰值(遷出期,圖2e)。大豆蚜5月-6月零星可見,7月中下旬發生量明顯加;2019年的發生量高于2021年(圖2f)。豆蚜在2021年的發生數量和頻次高于2019年,兩次數量峰值出現在6月中旬(遷入期)和7月上旬(擴散期,圖2g)。豌豆蚜的數量峰值出現在7月中下旬(遷出期,圖2h)。

2.3有翅蚜遷入期風場分析

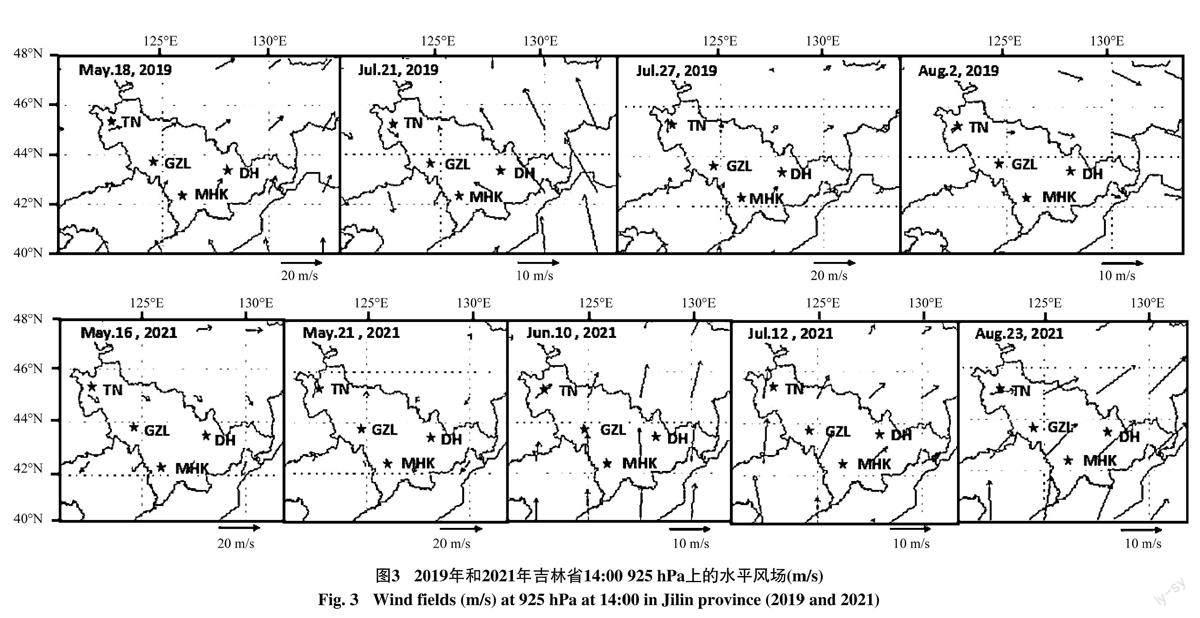

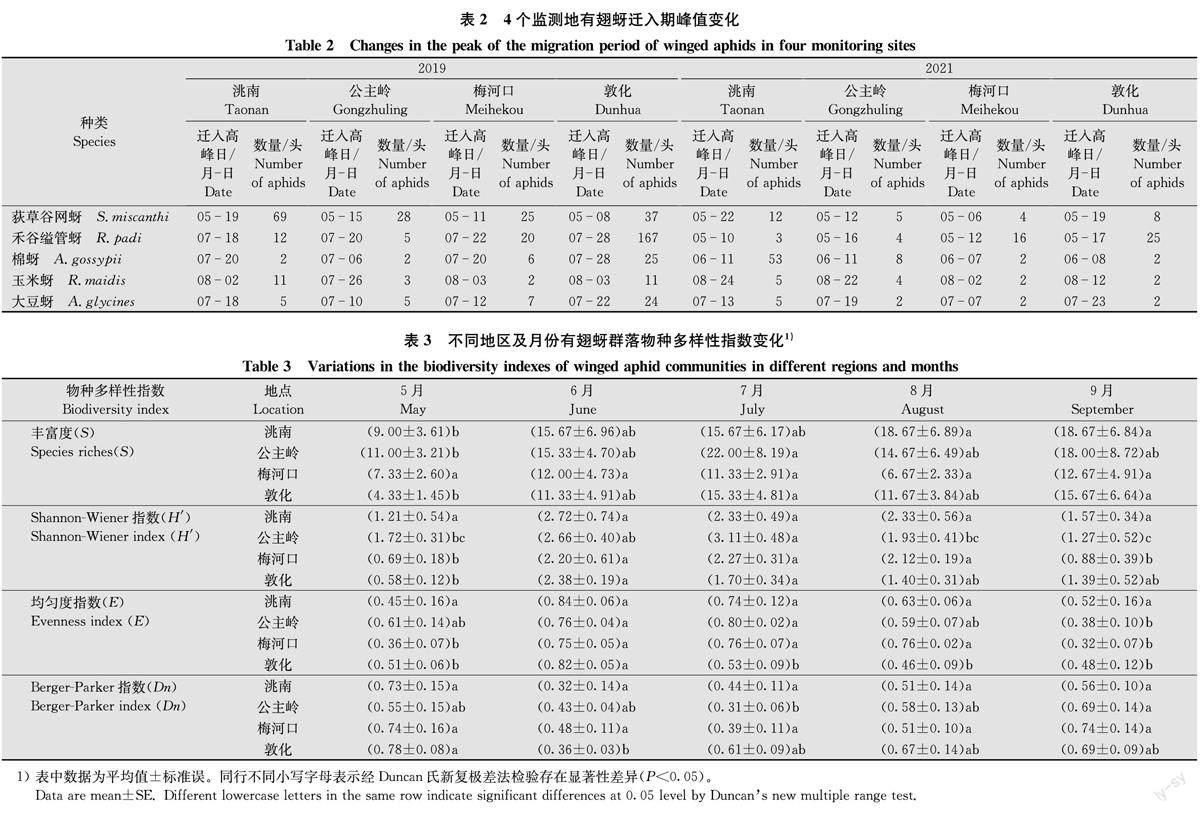

4個監測地設置的吸蟲塔均能吸捕到荻草谷網蚜、禾谷縊管蚜、棉蚜、玉米蚜和大豆蚜5種蚜蟲。基于有翅蚜遷入期數量峰值的變化,分析其在4個監測地的動態變化與風場之間的關系(表2)。2019年5種蚜蟲在各監測地的遷入期數量峰值分別出現在5月19日、7月28日、7月28日、8月3日和7月22日,峰期前日高空盛行3m/s左右的西南風、3m/s左右的西南風、3 m/s左右的西南風、1m/s左右的西北風和1~5m/s的東南風(圖3)。2021年5種蚜蟲在各監測地的遷入期數量峰值分別出現在5月22日、5月17日、6月11日、8月24 日和7 月13 日,峰期前日高空盛行2~10m/s的西南風、6m/s左右的西北風、4~8m/s的西南風、6~10m/s的西南風和4~7m/s的西南風(圖3)。

兩年的調查中荻草谷網蚜遷入期數量峰值均發生在洮南,風向均為西南風。禾谷縊管蚜兩年遷入期數量峰值均發生在敦化,風向分別為西南風和西北風。棉蚜2019年的遷入期數量峰值發生在敦化,2021年發生在洮南,風向均為西南風。玉米蚜2019年遷入期數量峰值發生在敦化,風向為西北風;2021年發生在洮南,風向為西南風。大豆蚜2019年遷入期數量峰值發生在敦化,風向為東南風;2021年發生在洮南,風向為西南風。除棉蚜外,其他4種蚜蟲2019年遷入期數量峰值均大于2021年,2019年高空風場風速低于2021年,且風速均小于5m/s。

2.4有翅蚜群落多樣性

5月各監測地有翅蚜群落豐富度最低,之后有所提高(表3)。梅河口各月間豐富度指數差異不顯著(P>0.05);洮南5月和8月、9月的豐富度指數差異顯著(P<0.05);公主嶺5月和7月的豐富度指數差異顯著(P<0.05);敦化5月分別與7月和9月的豐富度指數差異顯著(P<0.05)。Shannon-Wie-ner指數的分析結果(表3)顯示,各監測地有翅蚜群落多樣性變化趨勢和豐富度大體相似。洮南各月間群落多樣性指數差異不顯著(P>0.05);公主嶺5月和7月、7月和8月、9月、6月和9月的多樣性指數差異顯著(P<0.05);梅河口5月、9月分別和6月、7月、8月的多樣性指數差異顯著(P<0.05);敦化5月和6 月、7 月的多樣性指數差異顯著(P<0.05)。各監測地有翅蚜群落均勻度指數分析(表3)顯示,洮南群落均勻度指數差異不顯著(P>0.05);公主嶺6月、7月分別和9月的均勻度指數差異顯著(P<0.05);梅河口各月間均勻度指數差異情況和多樣性指數一致;敦化6月分別和5月、7月、8月及9月的均勻度指數差異顯著(P<0.05)。優勢度指數(Berger-Parker指數)分析(表3)顯示,洮南和梅河口群落優勢度指數差異不顯著(P>0.05);公主嶺7月和9月優勢度指數差異顯著(P<0.05);敦化5月和6月優勢度指數差異顯著(P<0.05)。5月和9月各地優勢度指數均處于較高水平,其中5月遷入期優勢種均為荻草谷網蚜,9月遷出期優勢種均為禾谷縊管蚜。6月-8月優勢種中,54%為禾谷縊管蚜,其他優勢種包括小興安嶺冷杉球蚜、桃粉大尾蚜、榆長斑蚜、棉蚜、黑腹四脈綿蚜和大豆蚜。

2.5群落相似性

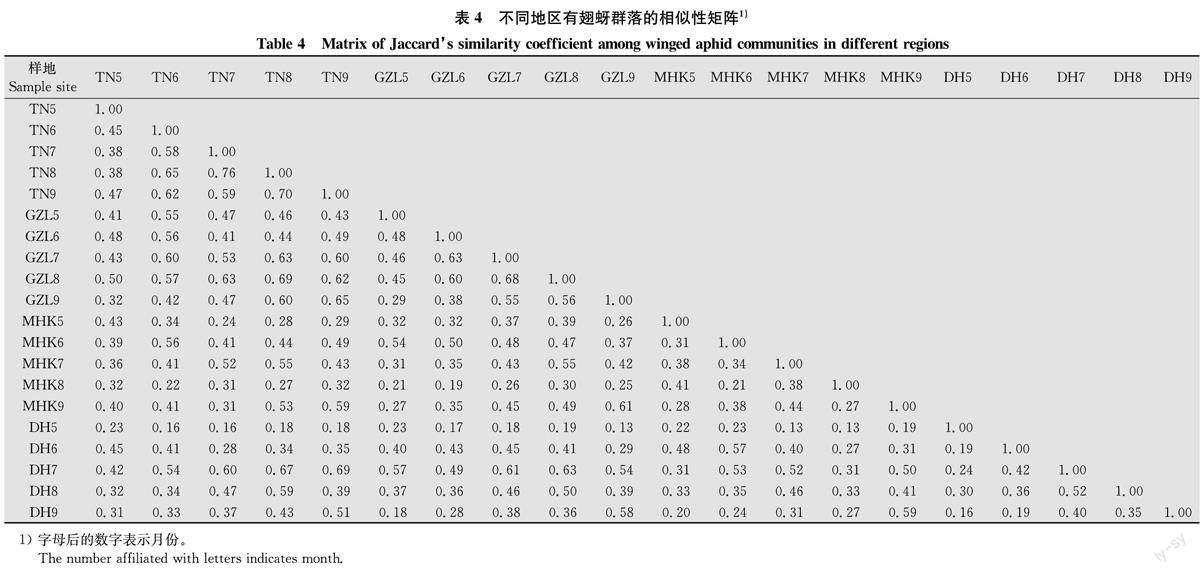

監測地不同月份間的相似性有差異(表4)。洮南5月與6月-9月的群落相似性系數分布在0.38~0.47,處于中等不相似;6月-9月群落間相似性系數分布在0.58~0.76,處于中等相似和極相似。公主嶺5月與6月-9月及6月和9月群落間相似性系數分布在0.29~0.48,處于中等不相似;其他月份間群落均處于中等相似(0.55~0.68)。敦化僅7月和8月群落處于中等相似(0.52),其他月份間群落相似系數分布在0.16~0.42,處于極不相似和中等不相似。梅河口5月-9月群落間相似性系數分布在0.21~0.44,處于極不相似和中等不相似。

各監測地之間的群落相似性結果(表4)顯示,洮南與其他3地的群落間比較,相似程度最高,33%的群落處于中等相似;梅河口與其他3地的群落間比較,相似程度最低,19%的群落處于中等相似。西部的洮南和公主嶺群落之間的相似程度最高,各月群落間,52%的群落處于中等相似;梅河口和公主嶺群落間相似程度最低,各月群落間,16%的群落處于中等相似;東部的梅河口和敦化兩地區之間群落相似程度也不高,僅20%的群落處于中等相似。

3結論與討論

本研究結果表明,吉林省有翅蚜種類隸屬9科61種,其中19種是重要的農業害蟲,主要為害糧食、豆類、果蔬、花卉等作物。禾谷縊管蚜和黑腹四脈綿蚜為優勢種,這與吉林省玉米和水稻等禾本科作物種植面積大有關。5種主要寄主為禾本科的蚜蟲發生量在8月前較少,之后逐漸增加并出現高峰值,可見有翅蚜的產生和寄主植物的生長發育情況有關[4]。Zhang等[8]對吉林省玉米田蚜蟲的調查結果顯示,8月-9月蚜蟲的發生量明顯大于7月,與本研究有翅蚜的變化趨勢相近。部分蚜蟲在其他省份有嚴重為害記錄,如繡線菊蚜在山東省、甘肅省部分蘋果園發生嚴重[1415],但在吉林省卻未見為害報道。這些蚜蟲是否會對吉林省種植業構成威脅,還有待進一步研究。

蚜蟲具有遷飛能力[1617],蚜蟲的遷移主要是基于大氣運動系統推動下的長距離位移[4,18]。Reyn-olds等[19]的研究指出,部分蚜蟲可在數百公里的范圍內進行風媒遷移。氣象因素對遷飛性昆蟲的遷移有重要影響[4]。蚜蟲可借助風力,由蟲源地順風飛到遷入地區,形成數量峰值。從本研究的結果來看,遷入期內,吉林省風向多變,各監測點之間未體現出蚜蟲蟲源遷移的規律性。Bottenberg等[20]對有翅蚜在豆科植物上停留時間進行研究,發現當風速很高時,蚜蟲會推遲首次和隨后的起飛時間,且通常更喜歡接近自己飛行速度的風速。高月波[21]對空中昆蟲種群動態的研究表明,風速是影響昆蟲遷飛行為的關鍵因子之一,低風速條件下昆蟲的捕獲量多于高風速。本研究中,2019年有翅蚜遷入高峰日的吸捕量高于2021年,主要原因是其遷入期風速較低,研究結果與上述研究結論相近。可見,在生產實踐中,對蚜蟲的監測,應綜合考慮蟲源地及風速等因素,從而對蚜蟲進行預測預報。但本研究僅考慮了風場對蚜蟲遷飛的影響,其他因素還需進一步分析。

吉林省5月有翅蚜群落豐富度和多樣性水平低,可能與氣溫較低,有翅蚜遷入種類少有關。6月后隨著溫度的升高及有翅蚜群落的建立,物種豐富度和多樣性水平均有上升。雷雪萍等[22]報道在拉薩青稞地中,蚜蟲的種類、數量隨溫度的升高而增加,本研究結果也體現了類似的趨勢。郝樹廣等[23]對稻田節肢動物群落多樣性動態研究結果表明,優勢種數量的激增會導致群落中其他物種數量占比降低,從而導致群落多樣性水平降低。9月各監測地物種豐富度高,但多樣性水平低,這是優勢種大量發生所致,此結果與上述研究相近。相似性系數的大小可反映地區間物種相似程度[13]。西部的兩個監測地各月間群落相似性明顯高于東部的兩個監測地,可能與地勢和氣候條件有關。東部的敦化最高海拔1356m,最低340m,且呈中間低,四周高的地形,不利于有翅蚜的遷飛擴散;西部的洮南和公主嶺最高海拔分別為662m和375m,相對低的海拔加上兩地常年受偏西向季風的影響,有翅蚜向西部地區遷移的種類和數量更多,兩地間群落相似性程度也更高。

本研究利用吸蟲塔對吉林省有翅蚜的發生規律進行了系統研究,明確了有翅蚜的種類和發生動態,進而分析了有翅蚜群落結構組成和多樣性變化。研究結果可為吉林省蚜蟲監測預警和防控工作提供重要理論依據。