與光陰邂逅,探尋隱于大街小巷的名人故居

往事越千年,姑蘇城內,換了人間。Citywalk是漫無目的地行走,但不等同于“遛彎兒”,穿梭于蘇城小巷,更是如此。千年時光在這里流轉,過去與現代在此交匯,但古城區街巷內依舊保存文人墨客留下的痕跡,特別在小巷穿梭,總會與各色古宅不期而遇,屋外銘牌上的寥寥幾筆,勾勒了主人的生平,也為一場漫步增添了幾分生趣。

以平江路為中心,品讀江南歷史人文

路線:丁家巷—建新巷—鈕家巷—肖家巷—大儒巷—懸橋巷—菉葭巷—丁香巷—大新橋巷—衛道觀前—中張家巷

姑蘇城內的平江,自古人文薈萃、名人輩出,除了占據半城繁華的兩個潘姓世家之外,還留下了無數聞名遐邇名人的足跡。王敬臣、丁謂、郭紹虞、顧頡剛……每一個名字背后都有著長長的故事,漫步于此,一景一物都仿佛在喚醒沉睡的記憶。

從丁家巷起步。很多人會分不清丁家巷和丁香巷,確實,兩條都緊緊挨著平江路的小巷,時常因為名字過于相似被混淆。而在兩條小巷背后,有著同一個名字——丁謂。對,就是締造了成語“溜須拍馬”的那個丁謂,那個集“千年佞臣”和“曠世奇才”于一身的丁謂。千百年之后,歷史的一切恩怨都已隨風而逝,但其身后背上的佞臣之惡名,也難以從史冊中刪去。

丁謂出生在蘇州,是蘇州歷史上第一個官至宰相的人,在位七年。從小就被譽為神童,讀書過目不忘,并且多才多藝,琴棋詩書畫,樣樣精通。在建筑、制茶、制香等各個領域都有杰出的貢獻。他最得意時被皇帝封為了“晉國公”,可謂風頭無兩,其也在故鄉蘇州置辦了多處宅邸,南起干將路,北至大郎橋巷的丁家巷便是其一。

翻看南宋時期刻制的蘇州地圖《平江圖》,還能看到如今的丁香巷附近有座丁晉公廟,所以也有一說是丁香巷的名稱很有可能是從丁謂這里發展得來的。

往北,在游人不多的建新巷里,著名無機化學家、中科院院士顧翼東曾在這里生活工作。作為中國近代無機化學的創始人之一,中國稀有元素化學的開拓者,中國鎢化學的奠基人,在70年的教育與科研生涯中,顧翼東培育了一批又一批的人才,為我國化學事業的發展做出了重要貢獻。

再往北,來到鈕家巷,這一名字在同治年間的《蘇州府志》有提到,明代盧熊的《蘇州府志》稱作“藍家巷”。稱作“藍家巷”是因為南宋時一位叫南師稷的人在此居住過,故名。提到鈕家巷,自然繞不開清代大學士潘世恩。

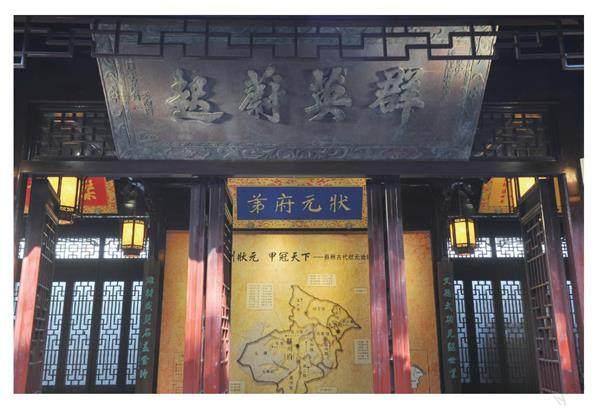

潘世恩原居蘇州玄妙觀西之海紅坊,相傳他在高中狀元后受皇帝召見,被問及家居何處,一時惶恐誤說成了“蘇州玄妙觀東”。一言既出,為避“欺君之嫌”,急命家人速購觀東宅第,于是買下鈕家巷鳳池園西部作“狀元府第”。

據他在《思補老人自訂年譜》中自述,鈕家巷“留余堂”,原為清康熙年間河南巡撫顧汧之“鳳池園”,后由唐姓子孫分售他人;嘉慶十四年,潘世恩為奉養老父潘奕基,購鳳池園西部修為宅第,仍稱“鳳池園”,大廳額題“留余堂”,故此宅系原鳳池園遺址的一部分。如今位于鈕家巷3號的潘世恩故居已作蘇州狀元博物館用,后人仍然能從這坐北朝南、三路四進的豪宅,看出潘世恩曾經的格調和派頭。

繼續往北,會遇見肖家巷。蘇州作為“狀元之鄉”,所出的狀元里還有5位武狀元,其中一位猛將周虎便居住于肖家巷。南宋初期,周虎在江淮一帶率軍抗金屢屢以少勝多,確實是一位名副其實的虎將!如今虞山的“劍道”之上,蒼松翠柏之間的古亭,正是在紀念這位文武雙全的抗金名將。

大儒巷內同樣保存著眾多老宅。這條巷子曾因為巷內多參天大樹,而名為“大樹巷”。明代,巷中出了“國學大師”王敬臣,開館收門生400多人,講授“慎獨”學問。“大樹巷”就此改姓換名,延續至今。除了王敬臣,大儒巷內還藏著黃河治理專家、“富潘”一脈后人潘鎰芬的祖宅——端善堂,這里也是他的出生和終老之所。

出了大儒巷,往北就會來到懸橋巷。走進懸橋巷,各色故居老宅目不暇接。清代著名史學家、校勘學家黃丕烈的“士禮居”舊址、名醫錢伯煊的故居錢宅、歷史學家顧頡剛的顧氏花園、方嘉謨故居以及清代狀元洪鈞的故居均坐落于此。值得一提的是,洪鈞在歷史上留下了濃墨重彩的一筆,從光緒十三年起,洪鈞歷任俄國、德國、奧地利、荷蘭四國外交大臣,成為中國歷代狀元中唯一的一位外交官。此外,洪鈞與賽金花才子配佳人的故事更是為后人津津樂道。

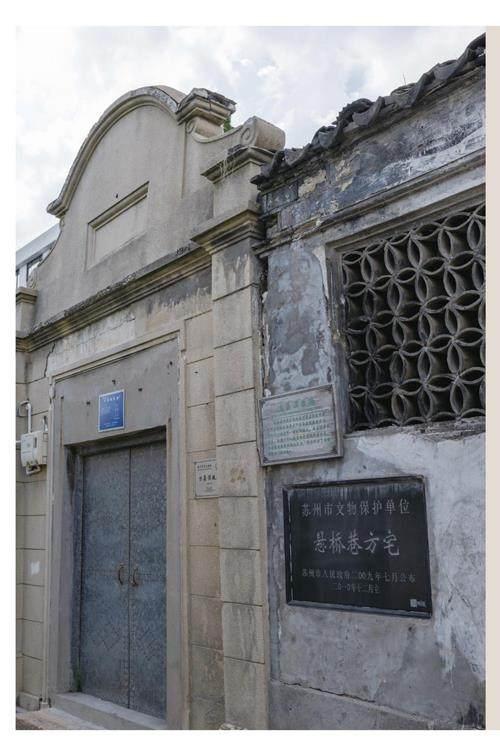

菉葭巷位于懸橋巷北面,東出平江路,西出臨頓路。據傳,巷內舊時曾有陸氏族人居住,因而得名“陸家巷”。此外,這里還曾有“人等在此下馬”的碑刻,是為紀念抗金英雄岳飛在此接下十二道金牌而立,真偽雖已無從考證,但卻為菉葭巷平添了幾分傳奇色彩。巷內還有始建于明朝的陳宅,乾隆年間專門施藥辦學的慈善機構仁壽堂,道光時專為無力治喪者服務的周急代賒局,以及宋代遺物通利橋等,可以說是歷史感滿滿。

逛完菉葭巷,我們從平江路的西邊穿到東邊,來到大新橋巷。巷子的12、13、20號是我國著名的教育家、古典文學家、語言學家、書法家郭紹虞的故居,其在新中國成立后曾任復旦大學中文系主任,在中國古典文學、中國文學批評史、中國語言學等方面都有杰出的貢獻,他曾在舊宅內會見過不少文化教育界的友人。

大新橋巷的21號龐宅,其前身是康熙年間文淵閣大學士陳世倌在蘇州的行館。陳世倌大家應該很熟悉了,他就是金庸筆下乾隆的生身父親。后來龐宅又被同治年間的刑部主事龐慶麟購得并且修繕。到了近代,龐宅最為濃墨重彩的一筆當屬趙元任先生。趙元任是中國現代語言學先驅,被譽為“中國現代語言學之父”,同時也是中國現代音樂學先驅,“中國科學社”的創始人。

大新橋巷往南就到了衛道觀前。前文我們提到了“貴潘”潘世恩,那到了衛道觀前就不得不提“富潘”。衛道觀前的潘宅,也是蘇州人常說的“富潘”宅院,以禮耕堂正廳為中軸,粉墻黛瓦,木梁架結構,莊重大氣。此宅為清乾隆五十二年(1787年)徽商潘麟兆所建,占地6700平方米,建筑面積7500平方米,坐北朝南,屋宇高峻,裝修精致。值得一提的是,這一老宅是蘇州古城內留存不多的清代前期建筑,是江南水鄉自乾嘉以來民居中的杰出代表作,是座迄今保存維修得最好的名宅古居。

繞著景德路,打卡名人故居

路線:慕家花園—景德路—西百花巷—王洗馬巷—賽兒巷—藝圃

都說蘇州古宅多,但你可能想不到的是,單單景德路附近就藏著十余個名人故居,并且各有特色。

以慕家花園為起點,這條全長400米的巷子東起養育巷,早于宋代就存在于此。這里居住過很多名人,還藏著一所百年老校,現留存有遂園、毛宅等遺跡。毛宅,慕家花園28號,是一座清代建筑,原住百貨商毛穎耕,至今還保留著民國時代的裝修風格,磚雕門樓、落地長窗和掛落都保存得不錯,據了解如今這里還居住著毛家后代。

從慕家花園走到景德路,會與春暉堂楊宅、王鏊祠、環秀山莊不期而遇。春暉堂楊宅是一座清中后期修建的宅院,位于蘇州景德路和湯家巷交界處。這里原是明萬歷年間首輔申時行的故居,萬歷十一年,申時行繼張居正、張四維后成為朝廷首輔,也是一位狀元宰相。后來,在歷史進程中,申時行的這處故宅也幾易其主,到了光緒二十年,被珠寶商楊洪源購置用作住宅并進行改建,主廳也被命名為“春暉堂”。此后,這座住宅就被稱為“春暉堂楊宅”,如今這里是蘇州中醫藥博物館。

同樣位于景德路的蘇繡藝術博物館址上有一個王鏊祠,原名王文恪公祠。王鏊,明代名臣、文學家,唐寅以“海內文章第一、山中宰相無雙”來評價他。王鏊的故居就在不遠處的學士街,因他是大學士,學士街也因此得名。

許多游客到了蘇州都會到環秀山莊看一看。這里以假山堆疊奇巧著稱,其內湖石假山為中國之最,據載是清嘉慶十二年,園主孫均邀請疊山大師戈裕良完成了假山堆疊。1997年底,環秀山莊被列為世界文化遺產。園內湖山、池水、樹木、建筑融為一體,山澗水洞,曲折回環,人游其間如在畫中。

走完景德路,往北到了西百花巷,會看見燕詒堂程宅。光緒年間,蘇州金融實業家程覲岳買下了這塊地,建了前后五進的大宅子。幾番命運,拆的拆,移的移,現今只能看到幾棟紅磚建筑。順著巷子再往里走,到了西百花巷23號,是蘇州著名畫家、曾任蘇州美專校董的吳振聲先生居住過的地方。這座樓建造于上世紀30年代,由吳氏兄弟設計,中西合璧的別墅建筑,在當時別具一格,建成后成為蘇州文人雅士聚會之所。

走完西百花巷,往北便能走到王洗馬巷。巷內舊時有王姓洗馬官員居住,故以此命名。巷內16號為春申君廟,紀念“戰國四公子”之一的楚國春申君黃歇對蘇州文化的貢獻。26、28、30號則為清汪鳴鑾故居“萬宜樓”,現屬市控保古建筑。汪鳴鑾是道光四年進士,歷任工部侍郎、吏部侍郎、五城團防大臣、總理各國事務衙門大臣、光祿大夫,是重要的光緒帝黨人物之一,亦是《孽海花》的作者曾樸的岳父。

出了王洗馬巷,沿著吳趨坊往西走就到了賽兒巷。這里倒是沒有名人故居,但巷子8號的屋頂上有座節孝坊,牌坊歷史年代不詳,傳說是為一位割股煎湯的女子而立,居民在院中搭建廚房時,將牌坊砌于墻內。據說蘇州城區類似只露牌坊頂的有三座,此為最隱秘的一座。

沿著賽兒巷再往西,很快就到了藝圃。藝圃是文徵明的曾孫、明末禮部左侍郎兼東閣大學士文震孟的宅子,保留了明代蘇州園林簡約和質樸的風格。園內構筑精巧,景色幽致,春季的薔薇和初夏時節的凌霄花都是值得打卡的絕佳景致。