公路路線設(shè)計指標的靈活運用研究

沙聲博

摘要 為了提升公路路線設(shè)計水平,文章總結(jié)了靈活設(shè)計公路路線指標的原則和流程,從交通量變化、地形條件變化、布線方式等方面分析了路線技術(shù)標準靈活選擇方法。隨后,將路線平縱指標進行分類,分析了直線長度、圓曲線半徑、平曲線長度、視距、最大縱坡、坡長、豎曲線半徑等強制性指標的靈活運用方法,研究成果可為公路路線設(shè)計提供理論指導(dǎo)。

關(guān)鍵詞 公路;路線設(shè)計;靈活運用;技術(shù)標準;平縱指標

中圖分類號 U412.3文獻標識碼 A文章編號 2096-8949(2023)14-0027-03

0 引言

隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展,公路工程作為重要的基礎(chǔ)交通設(shè)施,其建設(shè)里程逐年增加。公路工程屬于三維帶狀構(gòu)造物,建設(shè)里程長達幾十公里至數(shù)百公里。公路路線設(shè)計水平的高低,會直接影響工程建設(shè)造價、周邊自然環(huán)境與社會環(huán)境及公路在運營期間的安全性和舒適性。在公路路線設(shè)計時,技術(shù)人員選擇指標時往往將規(guī)范條文視作法律條文。但是,規(guī)范本身是不具備法律效應(yīng),只有當公路工程的各參建方(業(yè)主、設(shè)計、施工等單位)認同,才能作為法律仲裁的依據(jù)。這種做法不利于設(shè)計人員創(chuàng)造性地發(fā)揮和綜合能力的提升,并阻礙新技術(shù)、新材料等的應(yīng)用[1]。因此,進一步研究公路路線設(shè)計指標的靈活運用具有重要的工程意義。

1 靈活設(shè)計公路路線指標的原則和流程

1.1 靈活性設(shè)計原則

靈活性設(shè)計公路路線指標并不是創(chuàng)造一個新的標準或完全脫離規(guī)范,而是在不降低工程安全性的前提下,結(jié)合項目實際情況靈活選用路線指標,以促進公路工程的可持續(xù)發(fā)展。《公路路線設(shè)計規(guī)范》(JTG D20—2017)中給出的路線指標是范圍值,比如個別指標選擇極限值仍會導(dǎo)致較高的工程造價或?qū)Νh(huán)境有嚴重影響,可考慮突破極限值。但設(shè)計人員應(yīng)清楚突破極限值可能帶來的后果,并提出相應(yīng)的措施。條件允許時,可組織專家對超標現(xiàn)象進行論證,判斷設(shè)計方案是否可行。

公路路線指標在靈活性設(shè)計期間要避免兩種傾向[2]:第一種傾向是認為標準越高越好。部分設(shè)計人員會生搬硬套規(guī)范,不考慮實際情況,選擇較高的平、縱線形指標,這樣會造成公路的征地拆遷規(guī)模過大、造價過高,嚴重破壞與外界環(huán)境的協(xié)調(diào)性;第二種傾向是隨意突破規(guī)范中的標準。部分設(shè)計人員安全意識薄弱,路線綜合比選能力較差,在沒有充分論證可行性就隨意突破規(guī)范,可能導(dǎo)致公路在運營期間交通事故頻發(fā),造成人員傷亡。

1.2 靈活性設(shè)計流程

公路路線指標的設(shè)計是層層推進、不斷深化的過程,大致包括以下流程:工程可行性研究→設(shè)計文件審查和批復(fù)→初步設(shè)計→設(shè)計文件審查和批復(fù)→施工圖設(shè)計→設(shè)計文件審查和批復(fù)。如果公路項目較復(fù)雜,需要在初步設(shè)計和施工圖設(shè)計時直接增加一個技術(shù)設(shè)計[3]。

(1)工程可行性研究。工程可行性研究階段是為了確定公路走廊帶,即路線的起點、終點和關(guān)鍵控制點等。設(shè)計前要詳細搜集相關(guān)資料,開展現(xiàn)場調(diào)查。在確定走廊帶時可聽取沿線行政主管部門的意見,但不宜盲目聽從,否則會大幅度地降低走廊帶方案的科學(xué)性。

(2)初步設(shè)計。初步設(shè)計階段對多條路線方案進行綜合比選,以明確路線各分部控制點,綜合考慮路線長度、橋隧比、土石方工程量、占地面積、施工難度、征地拆遷規(guī)模等因素,基本確定路線指標。

(3)施工圖設(shè)計。施工圖階段是結(jié)合專家審查意見及咨詢單位意見對路線方案局部優(yōu)化,并逐段檢查路線平縱組合的協(xié)調(diào)性和安全性,實現(xiàn)經(jīng)濟、安全之間的平衡。

2 公路路線技術(shù)標準的靈活性

公路路線技術(shù)標準直接影響設(shè)計指標,尤其是大型公路項目,其建設(shè)里程長達幾十公里至數(shù)百公里,需根據(jù)公路功能、交通量不同,選擇合理的技術(shù)標準。根據(jù)相關(guān)研究成果,設(shè)計速度相同的路段可視為同一標準的路段。

高速公路最小設(shè)計路段宜≥15 km,一級、二級公路最小設(shè)計路段宜≥10 km,三級、四級公路的設(shè)計路段長度根據(jù)實際需求確定,且不同設(shè)計速度的路段應(yīng)設(shè)置過渡段,平、縱線形指標逐漸過渡。公路等級或技術(shù)標準變化的分界點應(yīng)盡量設(shè)置在視野開闊的路段,并設(shè)置醒目標志。公路路線技術(shù)標準的具體分段可考慮以下因素[4]。

2.1 交通量變化

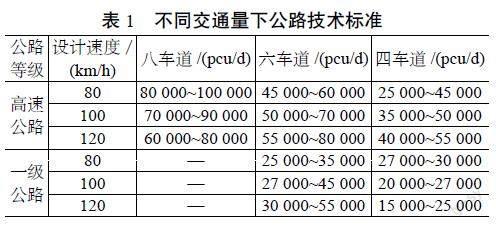

交通量是選擇公路技術(shù)標準的基礎(chǔ),直接影響公路設(shè)計速度和車道數(shù),見表1。

由表1可知:在公路設(shè)計速度一定時,不同車道數(shù)所承擔(dān)的交通量不同。不同設(shè)計速度、不同車道數(shù)所對應(yīng)的交通量有一定重疊,使得公路技術(shù)標準選擇具有較大靈活性。

2.2 地形條件變化

設(shè)計里程較長的公路會穿越不同地區(qū),可根據(jù)地形條件的不同合理選擇路線指標。在平原區(qū),地勢較平坦,公路選線影響因素大,路線平、縱指標可適當取大值;山嶺地區(qū)的公路地形條件復(fù)雜,地勢起伏大,路線設(shè)計指標可選用較低的標準。當平原區(qū)公路與山區(qū)公路連接時,需注意路線平、縱指標的平滑過渡。

2.3 布線方式

分離式路基是山區(qū)公路路線設(shè)計時常用的布線方式,通常采用平面分離的分離式路基,即左、右路幅完全分開,且每一幅的平、縱線形指標相互獨立。左右幅路線的走向不同,其分擔(dān)的交通量或所處的地形環(huán)境也不同,可以靈活選用技術(shù)標準。分離式路基的技術(shù)標準靈活運用體現(xiàn)在兩個方面:一是技術(shù)標準完全不同;二是技術(shù)標準相同。

3 公路路線平、縱指標的靈活性

公路工程的平、縱線形指標相互協(xié)調(diào),才能保證行車安全性和舒適性。路線方案在制定時,要遵循“安全、經(jīng)濟、可持續(xù)發(fā)展”的基本原則,基于《公路路線設(shè)計規(guī)范》(JTG D20—2017),靈活選擇路線的平、縱線形指標。

3.1 路線平、縱指標的分類

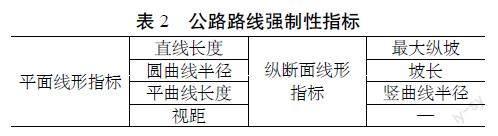

結(jié)合相關(guān)研究成果,該文將公路路線設(shè)計劃分為強制性指標和非強制性指標兩類。強制性指標(見表2)主要考慮公路行車的安全性,規(guī)范中用詞為“應(yīng)”。強制性指標對公路建設(shè)指標影響大,在設(shè)計時宜選擇較高指標。即使受地形限制,也要大于一般最小值,盡量不用極限值。反之,要組織專家論證,審查通過后方可交付圖紙。非強制性指標一般是從美學(xué)和行車舒適的角度考慮,規(guī)范中用詞為“宜”。

綜上,路線強制性指標應(yīng)嚴格執(zhí)行,非強制性指標正常條件下按規(guī)范執(zhí)行,但當用規(guī)范要求指標會在環(huán)保、節(jié)能、工程造價等方面付出較大代價時,可靈活應(yīng)用。

3.2 路線平面指標靈活設(shè)計

(1)直線長度。公路上直線長度過長容易使司機感覺單調(diào),產(chǎn)生焦躁情緒。在確定長直線長度時,要考慮司機的心理承受能力。但是,每個司機的心理承受能力不同,沿線地形、地物、綠化植物等對司機焦躁情緒的緩解也不同,因此最大直線長度難以有明確規(guī)定。大量工程實踐表明,最大直線長度控制在20V(V表示公路設(shè)計速度,下同)之內(nèi)。

如果相鄰圓曲線間的直線長度過短,會讓司機產(chǎn)生錯覺,影響行車安全。《公路路線設(shè)計規(guī)范》(JTG D20—2017)中規(guī)定,同向曲線間的最短直線長度≥6V,反向圓曲線間的最短直線長度≥2V。如果受地形限制,采用規(guī)范指標會大幅度地增加工程規(guī)模和造價,可適當降低指標。

(2)圓曲線半徑。圓曲線半徑應(yīng)結(jié)合設(shè)計速度、超高橫坡等參數(shù)確定,并盡量選擇較大值,主要原因在于:車輛在公路彎道上行駛,會受到離心力作用,從而出現(xiàn)外側(cè)滑移或傾覆病害。一般情況下,圓曲線半徑越小,車輛所受到的離心力越大,車輛出現(xiàn)事故的可能性越高。離心力大小F計算可按式(1):

式中,G——汽車自身重力(kN);g——重力加速度(m/s2);v——設(shè)計速度(km/h)。

(3)平曲線長度。公路平曲線是由1條圓曲線和2條緩和曲線組成。為了避免車輛在彎道行駛時的離心加速度變化率過大,路線設(shè)計時要控制平曲線最小長度Lmin,具體可按式(2)計算:

式中,t——汽車通過平曲線的時間。

(4)視距。視距是保證公路上行車安全的重要指標。高速公路、一級公路在設(shè)計時應(yīng)采用停車視距,設(shè)計速度為60 km/h、80 km/h、100 km/h、120 km/h,停車視距分別不小于75 m、110 m、160 m、210 m。二級及二級以下的公路在設(shè)計時應(yīng)采用會車視距,設(shè)計速度為20 km/h、

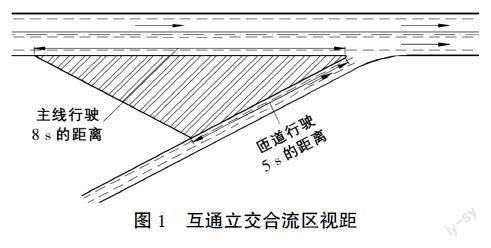

30 km/h、40 km/h、60 km/h、80 km/h,會車視距分別不小于40 m、60 m、80 m、150 m、220 m。同時,還需注意互通立交合流點的識別視距,以確保“合流三角區(qū)”的視覺通暢。主線可按車輛行駛8 s距離控制,匝道可按車輛行駛5 s距離控制,見圖1[5]。

3.3 路線縱斷面指標靈活設(shè)計

公路縱斷面指標直接影響了路基填挖高度、隧道埋深、橋梁樁基長度、排水效果等,從而影響公路的工程造價。因此,縱斷面在設(shè)計時要控制好其坡度、坡長、合成坡度、豎曲線半徑等參數(shù)。

(1)縱坡坡度和坡長。公路路線縱坡坡度和坡長會直接影響車輛的形式狀態(tài),縱坡越大,坡長越長,行車安全性越低。比如在連續(xù)上坡路段,司機需頻繁換擋(尤其是交通擁堵時),增大了司機操作失誤的概率。行駛一段距離后,發(fā)動機發(fā)熱,水箱溫度升高,增加了油耗。如果汽車性能差,甚至?xí)ɑ穑辉谶B續(xù)下坡路段,汽車受到慣性力的作用,重力勢能轉(zhuǎn)換為動能,車速越來越大,司機需要頻繁制動,易導(dǎo)致安全事故。

由此可知,公路縱坡坡度和坡長在設(shè)計時必須充分考慮汽車的性能與路線最大縱坡imax的關(guān)系應(yīng)滿足式(3)和(4):

式中,λ——海拔修正系數(shù);T——汽車驅(qū)動力(kN);Fa——空氣阻力(kN);D——變量動力系數(shù);f——滾動摩擦力系數(shù)。

為了驗證計算公式的可行性,該文統(tǒng)計了不同縱坡坡率下公路的交通事故率,統(tǒng)計結(jié)果見圖2[6]。

由圖2可知:縱坡越大,公路上的越容易發(fā)生交通事故。當縱坡坡度>4%,交通事故率急劇上升,故建立公路縱斷面設(shè)計時,縱坡坡度控制在4%以內(nèi)。

(2)合成坡度。在路基橫坡一定的條件下,公路路線縱坡越小,路面合成坡度較小,越不利于路面排水。為了保證公路排水,路線最小縱坡應(yīng)≥0.3%,合成坡度應(yīng)≥0.5%,否則應(yīng)采取綜合排水措施。需注意,當陡坡與小半徑平曲線相重疊時,宜采用較小的合成坡度。以下三種情況路面合成坡度應(yīng)<8%:①冬季路面有結(jié)冰、積雪的地區(qū);②自然橫坡較陡峻的傍山路段;③非汽車交通量較大的路段。

(3)豎曲線半徑。當汽車在縱斷面上的變坡點行駛時,為了緩和因車輛動能變化而產(chǎn)生的沖擊和保證視距,必須插入豎曲線(凸曲線和凹曲線)。豎曲線有圓曲線和二次拋物線兩種形式,由于豎曲線前后坡差小,拋物線平緩,曲率變化小,與圓曲線相差不大。在實際公路項目中,通常選擇圓曲線。

《公路路線設(shè)計規(guī)范》(JTG D20—2017)中所給出的各級公路的豎曲線最小半徑“極限值”,只有在地形限制的條件下才能使用。在實際設(shè)計中,為了保證車輛行駛的安全性和舒適性,應(yīng)采用規(guī)范所給“一般值”的1.5~2.0倍。

4 結(jié)語

該文主要分析了靈活運用公路路線設(shè)計指標的原則、流程及平縱路線指標的設(shè)計方法。研究成果表明:

(1)靈活性設(shè)計路線指標并不是標準越高越好,也不是隨意突破規(guī)范,而是應(yīng)該結(jié)合工程實際情況選擇。

(2)公路路線指標設(shè)計應(yīng)層層推進,先結(jié)合交通量變化、地形條件變化、布線方式等靈活確定路線各分段的技術(shù)標準。

(3)公路路線平縱指標可劃分為強制性指標和非強制性指標兩類,其中強制性指標必須嚴格執(zhí)行,包括直線長度、圓曲線半徑、平曲線長度、視距、最大縱坡、坡長、豎曲線半徑等。

參考文獻

[1]伍華勇. 公路路線指標的靈活運用研究[J]. 黑龍江交通科技, 2019(5): 83-84.

[2]易娟. 淺談高速公路路線設(shè)計與沿線景觀協(xié)調(diào)性[J]. 低碳世界, 2018(5): 220-221.

[3]王富強. 公路路線設(shè)計指標的靈活運用研究[J]. 中國標準化, 2018(8): 135-136+139.

[4]翟文濤. 公路路線設(shè)計中指標靈活運用探討[J]. 中國科技信息, 2015(21): 133+135.

[5]張宇. 公路路線設(shè)計指標的靈活運用[J]. 黑龍江交通科技, 2015(1): 77-78.

[6]張星. 國內(nèi)外道路線形設(shè)計技術(shù)指標對比研究[D]. 西安:長安大學(xué), 2011.