關于松江南站樞紐路網方案的研究

楊懷軍

摘要 隨著滬蘇湖高鐵的建設和滬昆鐵路南移,松江南站高鐵線路已進入施工階段,但周邊道路網絡尚不完善,加快樞紐周邊路網的研究與建設,有利于樞紐建成后客運的集疏散需求。文章采用類比法,從站房的進站形式、落客平臺位置及客流組織方式等對松江南站樞紐方案進行研究,最終選擇了既能服務兩個新老站房,又能通過近遠期結合的方式服務于不同時期的交通流,提升樞紐客運交通組織功能。

關鍵詞 松江南站;樞紐;落客平臺;路網密度

中圖分類號 TU984.113文獻標識碼 A文章編號 2096-8949(2023)14-0033-03

0 引言

隨著滬蘇湖高鐵的建設和滬昆鐵路南移,松江南站將從2臺4線擴大為9臺23線,規劃松江南站樞紐將于2024年建成,屆時松江南站將成為僅次于上海虹橋站的第二大高鐵站。滬蘇湖鐵路已于2020年開工,隨著鐵路建設完工的日益臨近,松江南站綜合交通樞紐周邊的市政配套建設也亟須跟進,為樞紐片區未來的發展打下良好的基礎。

1 規劃方案

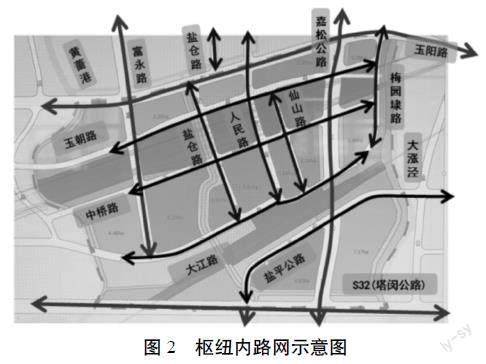

根據《上海市松江區總體規劃置土地利用總體規劃(2017—2035)》,規劃至2035年,松江區常住人口規模[1]控制在180萬人以內。此次研究的樞紐范圍面積為1.34 km2,含嘉松公路、富永路、塔閔公路與玉陽路,共三條主干路,全長為3.11 km,路網密度為2.32 km/km2;含人民路、中橋路、大江路與延平公路,共四條次干路,全長4.05 km,路網密度為3.0 km/km2,道路寬度為32~65 m;含玉朝路、梅園埭路、鹽倉路、仙山路,共五條支路,全長2.85 km,路網密度為2.12 km/km2。從上述總體規劃可以看出,在規劃路網區域內,路網密度[2]滿足要求。

2 樞紐總體設計方案

2.1 南站站房方案設計

方案以“多基面貫通”的模式,以“綠谷”為軸線,通過扭轉,將城市軸線與老站房軸線聯結起來;同時,通過高架落客平臺、地下城市通廊將站前廣場、站房、交通中心、老站房進行空間連接,多基面縫合南北城市空間。同時以“綠庭”為核心,通過地面廣場、10 m標高平臺與25 m標高的“云環”將東西城市空間進行貫通。

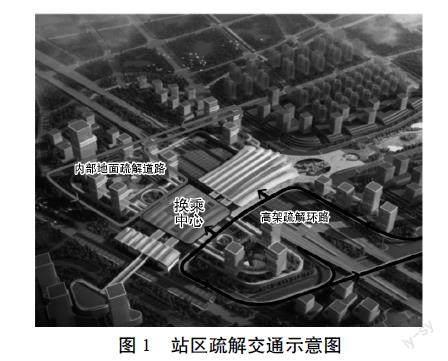

交通采用“一核雙環、東西分明”的方式,以交通中心為疏解中心,東側自嘉松公路形成高架疏解環路,西側從富永路形成地面疏解環路,分工明確,互不干擾。如圖1所示。

根據“公交優先、多向接駁”的原則,以交通中心為核心,多向接駁公交、長途、出租、有軌電車和9號、23號地鐵換乘中心。私家車、網約車等設置于北廣場和西側站場下部。松江南站采用“扇形平面、潮汐候車”的原則,形成較大的普速候車面積與適中的高速候車面積,并在北部設置潮汐候車空間,滿足普速場季節性出行的要求。

2.2 樞紐配套道路及高架落客平臺設計方案

2.2.1 樞紐道路系統及總體布局

松江南站綜合交通樞紐內部道路為六橫六縱(包括玉陽路、塔閔公路兩條位于樞紐邊界的道路),其中主干路網兩橫兩縱,分別為玉陽路、塔閔公路、富永路及嘉松公路。主干路網既服務樞紐四周的過境交通,又作為樞紐對外的集疏運道路,起到樞紐的交通保護殼的作用。除主干路網外,樞紐內其余次干路、支路組成四橫四縱的“毛細血管”,在服務樞紐集散的同時,兼顧樞紐內地塊到發的功能,四橫四縱次、支路網自北向南、自西向東分別為玉朝路、中橋路、大江路、鹽平公路、鹽倉路、人民路、仙山路、梅園埭路,如圖2所示。樞紐具體布局如下:

(1)交通設施布局。根據鐵路設計方案,滬蘇湖高鐵及滬昆普速鐵路南移線位從玉朝路及中橋路中間穿過,并在玉朝路-人民路-中橋路-鹽倉路合圍而成的地塊內新建鐵路站房;在站房北側,即玉陽路-人民路-中橋路-玉朝路合圍而成的地塊內新建鐵路站前廣場;在站房南側,即鹽倉路-人民路-中橋路-大江路合圍而成的地塊內新建綜合交通中心(公交車、出租車、長途客運、社會車輛),綜合交通中心南側則為現狀松江南站,在鹽平公路南側擬建鐵路南廣場。由此,鐵路北廣場、新建松江南站站房、綜合交通中心、現狀松江南站站房、鐵路南廣場將貫穿整個樞紐,組成松江南站綜合交通樞紐的中軸線。

(2)鐵路、地鐵與綜合交通中心換乘分析。樞紐核心區域設置綜合交通換乘中心,作為多種出行方式間慢行換乘、集散的集中空間。根據換乘需求預測:鐵路北站房(滬蘇湖鐵路、滬昆普速鐵路)與換乘中心之間高峰時段人流量為6 004人/h,鐵路南站房(滬杭高鐵)與換乘中心之間高峰時段人流量為3 008人/h,地鐵9號線站房與換乘中心之間高峰小時人流量為6 239人/h。可見樞紐建成后,換乘中心與鐵路、地鐵間高峰時段人行交換量均超過5 000人/h,為保障樞紐人、車集散效率及安全,建議與樞紐核心區內人車流線空間分離。

2.2.2 樞紐道路交通系統總體方案

(1)樞紐道路交通系統交通布局原則。松江南站樞紐道路交通系統分為落客平臺系統及樞紐配套路網系統,兩套系統共同服務樞紐的到發交通,其中,落客平臺系統服務鐵路出發旅客,樞紐配套道路系統主要服務鐵路到達旅客。樞紐道路交通系統總體布局原則如下:

①功能性:到發交通與過境交通剝離,減少相互干擾。

②方向性:分為東(包括北)、西(包括南)兩個主方向。

③層次性:采用“上進下出+樞紐人車分流”理念,實現進出分層、人車分層。

(2)落客平臺系統總體方案。根據新建滬蘇湖鐵路站房設計,地面一層為到達層、地上二層為鐵路站臺、地上三層為出發層,因此松江南站樞紐道路交通系統采用“上進下出”的基本原則,落客平臺及其聯絡道服務鐵路出發旅客,樞紐地面配套道路主要服務鐵路到達旅客。

根據落客平臺的不同進站形式,該樞紐有如下三個進站方案:

①方案一。方案一采用腰部進站,于新建鐵路站房及綜合交通中心東西兩側均設置落客平臺,其中東側落客平臺在嘉松公路玉陽路南側設置聯絡道出入口,通過嘉松公路同時滿足樞紐北部、樞紐東部與落客平臺的快速進出;站房西側落客平臺在富永路東側設置聯絡道出入口,通過富永路滿足樞紐西部、南部與落客平臺的快速進出,落客平臺西部離場通過富永路右轉,落客平臺南部離場通過富永路左轉。出租車及社會車在東西兩側落客平臺送客后可快速回場至地面到達層接客,滿足候車接客需求[3]。

東側落客平臺上跨滬蘇湖鐵路、滬昆鐵路,與鐵路站房及綜合交通中心相連,平臺位于地上三層。西側落客平臺在滬蘇湖鐵路南側,與綜合交通中心相連,平臺位于地上二層。落客平臺可直接服務南北兩個站房,方向直接,如圖3所示。

②方案二。方案二也采用腰部進站的方式,在新建鐵路站房及綜合交通中心東側設置落客平臺,在站房區域東側及西側設置兩對聯絡道出入口,東側聯絡道通過嘉松公路服務樞紐北部,實現樞紐西部與落客平臺的快速進出;西側聯絡道通過富永路服務樞紐北部,實現樞紐東部與落客平臺的快速進出。出租車及社會車在落客平臺送客后可快速回場至地面到達層接客,滿足候車接客需求。

該方案東西聯絡道共享一個落客平臺,落客平臺上跨滬蘇湖鐵路和滬昆鐵路,與鐵路站房及綜合交通中心相連,平臺位于地上三層,落客平臺可直接服務南北兩個站房,方向直接,如圖4所示。

③方案三。方案一采用腰部進站,于新建鐵路站房及綜合交通中心東西兩側均設置落客平臺,其中東側落客平臺在嘉松公路玉朝路設置聯絡道出入口,通過梅園埭路離場,同時滿足樞紐北部、樞紐東部與落客平臺的快速進出;站房西側落客平臺在大江路上設置聯絡道入口,上匝道由富永路的北轉東進入落客平臺,另一條由落客平臺經過玉朝路由東向西轉向W3匝道后轉入大江路的南側匝道重新回場到南站落客平臺。

東側落客平臺上跨滬蘇湖鐵路和滬昆鐵路,與鐵路站房及綜合交通中心相連,平臺位于地上三層。西側落客平臺在滬蘇湖鐵路南側,與綜合交通中心相連,平臺位于地上二層。落客平臺可直接服務南北兩個站房,方向直接,如圖5所示。

④上述三方案比較如表1所示。

由表1分析可知,考慮樞紐交通量主要來自北部及東部,推薦采用落客平臺方案三,并分近遠期實施,近期實施站房東西兩側落客平臺,遠期根據交通量增長情況,再實施站房西側由落客平臺經過玉朝路轉向W3匝道再回轉到大江路聯絡道后返回到落客平臺。

3 結語

該單元處于松江樞紐示范樣板區,以商業商辦、居住生活功能為主導,重點打造面向長三角的上海西南綜合交通門戶樞紐,集高端商務、地區商業中心和配套居住功能的“站城一體”開發示范區。目前,松江南站樞紐建設正在全力推進,但周邊道路網絡尚不完善,加快樞紐周邊路網的研究與建設,有利于樞紐建成后客運的集疏散需求。完善區域道路網絡,使松江南站內外客運交通轉換緊密銜接,有利于改善樞紐對外交通基礎設施服務水平,提升樞紐客運交通組織功能,也有利于擴大松江樞紐輻射帶動作用和服務能級,加強區域聯動和資源整合,對促進地區經濟社會發展具有積極意義。

參考文獻

[1]周建斌, 邱榮旭. 上海市近郊區人口空間特征分析——以嘉定區為例[Z].? 上海城市規劃, 2012.

[2]孫圣舉. 基于路網密度的城市功能空間分布評價及優化研究[D]. 西安:西北大學, 2020.

[3]杜昕. 基于提升路網節點通行能力的樞紐改造方案研究[J]. 北方交通, 2018(11): 53-56+61.