從一張玻璃底片談起

孫振西

我面前放著一張家中老人留下的少見(jiàn)的玻璃底片,大小120×80毫米,畫面尺寸110×73 毫米,雖然是負(fù)片,仍能看出畫面上是5 名軍人的合影。畫面一側(cè)是水面,5 人站在水邊的欄桿旁,其中一人還把一只腳踩在充當(dāng)欄桿的粗鐵鏈上。仔細(xì)看,這竟然是一張“彩色”照片—幾個(gè)人的臉部、水面、樹(shù)木都上了色。畫面下方的空白處,還有“3-23011五張 加血”字樣。這張照片是什么時(shí)候拍的?為什么選用玻璃底片?我們通過(guò)這張底片和當(dāng)時(shí)沖印的照片一起揭開(kāi)謎底。

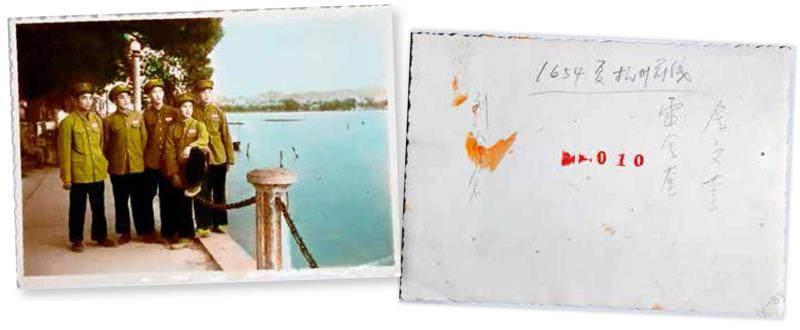

這張照片明顯比玻璃底片小很多,照片上的軍人身穿軍綠色軍裝和深色褲子,腳穿皮鞋或綠色“解放鞋”,臉部、湖水、地面和樹(shù)的顏色都很不自然—顯然這是一張手工上色的照片。照片背面,上有“1654夏杭州前線”字樣,并有鉛筆寫的豎向3 個(gè)名字:劉金倉(cāng)、雷金奎和X 文奎(X 字認(rèn)不出來(lái))。1654多半是筆誤,應(yīng)該是1954,表明照片攝于1954年夏,地點(diǎn)是杭州,旁邊的水面懷疑為西湖。至于為什么有“前線”字樣,老人說(shuō)當(dāng)時(shí)他與照片中的幾個(gè)人都是同一航校的同學(xué),當(dāng)時(shí)是空軍地勤人員,在杭州機(jī)場(chǎng)執(zhí)勤。照片背后的3 個(gè)名字正是3 位戰(zhàn)友的名字。從照片上看,幾位年輕的小伙子神態(tài)各異,性格也不同。左側(cè)的小伙子略顯拘謹(jǐn),右側(cè)第二個(gè)略矮的小伙子最為放松,左腳俏皮地橫踩在鐵鏈上,左手?jǐn)R在左膝蓋上,眼神靈動(dòng),顯然是個(gè)機(jī)靈鬼。水面和岸邊,還能看到活動(dòng)的一條游船和兩位老人略虛的影子。胸章、膠鞋、做欄桿用的粗大鐵鏈、背后柱子上的圓形路燈,無(wú)不顯示著1950年代初的特色。

家中長(zhǎng)輩留下的玻璃底片。

我對(duì)這張玻璃底片產(chǎn)生了濃厚的興趣,一是它是玻璃材質(zhì),很少見(jiàn);二是它的尺寸,明顯大于135 和120規(guī)格,也不是大畫幅的4×5 規(guī)格;三是它是在室外拍攝的,又是大畫幅,一般大畫幅相機(jī)都大而重,并不方便外拍,不知道它是用什么相機(jī)拍攝的;四是它是手工上色的,不知道在當(dāng)時(shí)手工上色是否普遍?

用玻璃底片上色制作的照片正、反面(尼康Z9 相機(jī)翻拍)。

經(jīng)過(guò)向相機(jī)收藏專家沈銘和中國(guó)圖片社的幾位老師傅請(qǐng)教,我終于大致得到了答案。首先,這是一張3×4 英寸的大畫幅玻璃底片,這種規(guī)格的畫幅在1950 年代并不少見(jiàn)。拍攝這張照片的相機(jī)有兩種可能,一是使用3×4 英寸散葉片的相機(jī),二是1950 年代初,很多國(guó)內(nèi)照相館都使用一種12 寸大畫幅移動(dòng)相機(jī)。這種相機(jī)配用分格附件,在一張玻璃底片上分格拍攝多張,沖洗后再分割開(kāi)來(lái)。至于手工上色,在1950年代沒(méi)有彩色攝影的中國(guó)大城市照相館并不少見(jiàn),但技術(shù)水平相差較大。比如這張照片的上色水平就很一般。

為了更好地保存這張底片,我特地在中國(guó)圖片社對(duì)這張玻璃底片和上色照片進(jìn)行了翻拍制作,簡(jiǎn)單修版后得到了兩張高精度的照片。令我驚訝的是,這兩張69 年后翻拍制作的照片無(wú)論分辨率、反差、銳度、層次都遠(yuǎn)好于原片,尤其是翻拍自玻璃底片制成的黑白照片,細(xì)節(jié)、立體感都很好,甚至可以用“纖毫畢現(xiàn)、栩栩如生”來(lái)形容。另一張翻拍自上色照片的圖像,雖然明顯不如黑白照片,但比原片分辨率、層次、色彩也好了許多。

69年的時(shí)光,影像技術(shù)有了翻天覆地的進(jìn)步,而這種進(jìn)步又反過(guò)來(lái)為我們擦去了歷史的塵埃,把歷史的細(xì)節(jié)和真相原原本本地展現(xiàn)在我們面前……

中國(guó)圖片社用玻璃底片翻拍制作的TIFF 格式黑白圖像,分辨率7221×4752,文件量196MB。

中國(guó)圖片社用上色照片翻拍制作的TIFF 格式圖像,分辨率4863×3311,文件量92.1MB。