國(guó)道G338石太高速至平山縣段路面改造提升技術(shù)方案研究

樊宇朔

摘要 國(guó)道G338石太高速至平山縣段通車(chē)已久,隨著交通量的增長(zhǎng),路面出現(xiàn)坑槽、沉陷、松散、龜裂等病害。文章在調(diào)查公路建養(yǎng)歷史、路面病害類(lèi)型及發(fā)展情況的基礎(chǔ)上,結(jié)合路面檢測(cè)評(píng)價(jià)結(jié)果,遵循“分段設(shè)計(jì)、分類(lèi)處理”的養(yǎng)護(hù)設(shè)計(jì)要求,將全線(xiàn)分為8個(gè)養(yǎng)護(hù)設(shè)計(jì)單元,提出相適應(yīng)的修復(fù)性養(yǎng)護(hù)、預(yù)防性養(yǎng)護(hù)路面提升方案。

關(guān)鍵詞 國(guó)道G338;路面改造;修復(fù)性養(yǎng)護(hù);預(yù)防性養(yǎng)護(hù)

中圖分類(lèi)號(hào) U416.217文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼 A文章編號(hào) 2096-8949(2023)14-0135-03

0 引言

國(guó)道G338石家莊段是聯(lián)通石家莊市中西部區(qū)域東西向貫通的干線(xiàn)公路,因通車(chē)運(yùn)行多年,加之交通量較大,出現(xiàn)坑槽、沉陷、松散、龜裂等病害,為改善行車(chē)質(zhì)量,需對(duì)路面進(jìn)行改造提升。該路段建養(yǎng)歷史復(fù)雜,路面結(jié)構(gòu)、斷面類(lèi)型不盡相同,且路面改造提升段落里程相對(duì)較長(zhǎng),涉及野外段及城鎮(zhèn)段。因此路面改造提升方案需綜合考慮各因素,提出合理養(yǎng)護(hù)單元?jiǎng)澐郑M(jìn)而針對(duì)性地提出路面改造方案。

1 工程概況

1.1 道路建養(yǎng)歷史

路面改造提升工程起點(diǎn)位于石太高速跨線(xiàn)橋(K344+747),改造終點(diǎn)為平山縣城(K376+117),涉及石家莊市新華區(qū)、鹿泉區(qū)和平山縣3個(gè)區(qū)(縣)。

K344+747~K369+177上行方向自2003年建成通車(chē)后未進(jìn)行過(guò)改建或大中修。K344+747~K370+729段下行方向因埋設(shè)熱力管線(xiàn),于2018年將原水泥混凝土路面改建為瀝青混凝土路面,同時(shí)K369+177~K370+729上行方向,舊路拉毛后加鋪4 cm瀝青罩面。K370+729~K376+117段自2001年建設(shè)通車(chē)后至今,除平山縣城區(qū)段近年進(jìn)行過(guò)中修外,其余路段未進(jìn)行過(guò)改建或大中修。

1.2 道路技術(shù)狀況

因各路段建設(shè)時(shí)間及建設(shè)方案的差異,各路段斷面類(lèi)型和路面結(jié)構(gòu)區(qū)別較大。該次路面改造提升路段均為一級(jí)公路,設(shè)計(jì)速度為80 km/h。部分路段因通過(guò)城區(qū)村鎮(zhèn),限速60 km/h。路面改造段公路斷面型式及路面類(lèi)型見(jiàn)表1。

2 病害原因診斷與養(yǎng)護(hù)對(duì)策分析

2.1 病害原因診斷

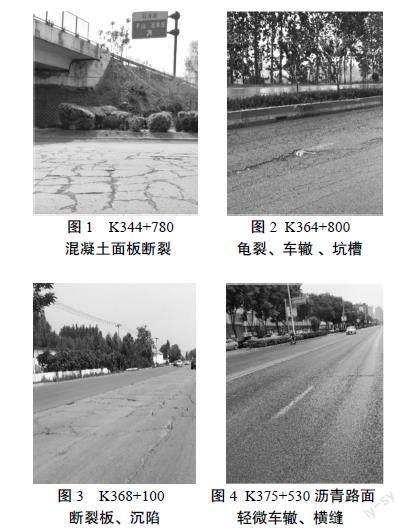

該次改造提升路段包含水泥混凝土路面與瀝青混凝土路面結(jié)構(gòu)。通常根據(jù)路面病害形成的原因、表觀形態(tài)、對(duì)路面使用性能的影響等,將水泥混凝土路面病害分為斷裂類(lèi)、豎向位移類(lèi)、接縫類(lèi)和表層類(lèi)等;將瀝青路面病害分為裂縫類(lèi)(橫向裂縫、縱向裂縫、網(wǎng)狀裂縫)、車(chē)轍、松散和坑槽等。

該路段通車(chē)時(shí)間長(zhǎng),交通量大,路段范圍內(nèi)包含西柏坡電廠、石家莊北繞城高速互通、京昆高速互通等重要交通節(jié)點(diǎn),部分路段重車(chē)比重較大,導(dǎo)致路面出現(xiàn)裂縫病害,加之排水不暢,水從面層裂縫進(jìn)入基層,導(dǎo)致基層強(qiáng)度降低,在水力耦合作用下加劇了路面破壞。城區(qū)路段因無(wú)重型車(chē)輛,且養(yǎng)護(hù)到位,現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查病害較少、較輕,舊路結(jié)構(gòu)完整,僅面層出現(xiàn)輕微病害。

現(xiàn)場(chǎng)路面狀況調(diào)查表明,部分路段路況較差,存在不同程度的路面病害,水泥路面出現(xiàn)塊裂、破碎板、坑槽,瀝青路面段出現(xiàn)坑槽、車(chē)轍、網(wǎng)裂等病害。現(xiàn)場(chǎng)路面病害見(jiàn)圖1~4。

在路面病害現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的基礎(chǔ)上對(duì)改造提升路段路面破損、平整度、車(chē)轍、跳車(chē)、磨耗、彎沉等指標(biāo)進(jìn)行檢測(cè)[1],對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,為養(yǎng)護(hù)的方式選擇提供支撐。

2.2 養(yǎng)護(hù)對(duì)策分析

在進(jìn)行養(yǎng)護(hù)對(duì)策選擇時(shí),具體養(yǎng)護(hù)措施則應(yīng)根據(jù)病害診斷與養(yǎng)護(hù)分析結(jié)果選擇。基于現(xiàn)行《公路養(yǎng)護(hù)技術(shù)規(guī)范》(JTGH10—2009)及《公路瀝青路面養(yǎng)護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)范》(JTG5421—2018)相關(guān)劃分方法要求,將路面養(yǎng)護(hù)方法分為修復(fù)性養(yǎng)護(hù)和預(yù)防性養(yǎng)護(hù)。

修復(fù)性養(yǎng)護(hù)是指路面出現(xiàn)較為嚴(yán)重破壞后,再進(jìn)行相應(yīng)的養(yǎng)護(hù)。修復(fù)養(yǎng)護(hù)是一種被動(dòng)的養(yǎng)護(hù)措施,包括功能性修復(fù)和結(jié)構(gòu)性修復(fù),前者針對(duì)路面基層及中下面層保持完好、表面層病害相對(duì)較輕,且整體結(jié)構(gòu)強(qiáng)度滿(mǎn)足要求的情況,充分利用現(xiàn)有結(jié)構(gòu),以達(dá)節(jié)約投資的目的。后者針對(duì)路面整體結(jié)構(gòu)強(qiáng)度不足,且面層發(fā)生較嚴(yán)重病害的情況,考慮進(jìn)行徹底的結(jié)構(gòu)性補(bǔ)強(qiáng)設(shè)計(jì)。

預(yù)防性養(yǎng)護(hù)指在路面出現(xiàn)損壞之前積極采取措施,保證路面良好使用性能的養(yǎng)護(hù)方式。國(guó)外的研究表明對(duì)公路進(jìn)行預(yù)防性養(yǎng)護(hù)可以有效延長(zhǎng)道路使用壽命,降低公路全壽命周期養(yǎng)護(hù)成本。國(guó)內(nèi)《公路瀝青路面養(yǎng)護(hù)技術(shù)規(guī)范》(JTG 5142—2019)也已增添和補(bǔ)充了預(yù)防性養(yǎng)護(hù)的相關(guān)內(nèi)容,且近年交通運(yùn)輸部關(guān)于發(fā)布《公路瀝青路面預(yù)防養(yǎng)護(hù)技術(shù)規(guī)范》(JTG/T 5142-01—2021)進(jìn)一步推動(dòng)了預(yù)防性養(yǎng)護(hù)理念。對(duì)公路進(jìn)行預(yù)防性養(yǎng)護(hù)可有效地延長(zhǎng)道路使用壽命,降低全壽命周期養(yǎng)護(hù)成本[2]。

路面改造提升應(yīng)根據(jù)路面檢測(cè)數(shù)據(jù),結(jié)合路面病害特征及發(fā)展程度,采用合理的養(yǎng)護(hù)對(duì)策[3]。

3 路面改造提升方案

3.1 路面養(yǎng)護(hù)單元?jiǎng)澐?/p>

養(yǎng)護(hù)單元由路面狀況相似且空間連續(xù)的評(píng)價(jià)單元合并而成。該次路面改造方案考慮建養(yǎng)歷史、交通狀況、路面結(jié)構(gòu)及路況調(diào)查數(shù)據(jù)等因素,進(jìn)行養(yǎng)護(hù)單元?jiǎng)澐帧C總€(gè)養(yǎng)護(hù)單元路況條件都具備一定的代表性,便于養(yǎng)護(hù)設(shè)計(jì)及施工操作[4]。養(yǎng)護(hù)單元?jiǎng)澐忠?jiàn)表2。

第一、二養(yǎng)護(hù)單元為起點(diǎn)至京昆高速互通段上下行。第三、四養(yǎng)護(hù)單位為京昆高速互通至鹿泉區(qū)北鮑莊村段上下行。第五、六養(yǎng)護(hù)單元為鹿泉區(qū)北鮑莊村至西柏坡電廠段上下行。第六養(yǎng)護(hù)單元為西柏坡電廠至平山縣城區(qū)入口段。第七養(yǎng)護(hù)單元為平山縣中心城區(qū)段。第一至第四養(yǎng)護(hù)單元路基寬度范圍為23~24.5 m,第五至第八養(yǎng)護(hù)單元路基寬度范圍為14.7~20 m。

3.2 路面養(yǎng)護(hù)方案

3.2.1 第一養(yǎng)護(hù)單元

第一養(yǎng)護(hù)單元:K344+747~K358+919上行方向。現(xiàn)狀路面結(jié)構(gòu)為24 cm水泥混凝土+15 cm水泥穩(wěn)定碎石+15 cm12%的石灰土。路面病害類(lèi)型集中為斷裂板、坑洞、角隅斷裂。路面檢測(cè)數(shù)據(jù)PQI平均為78.74,PCI平均為75.95。針對(duì)基層出現(xiàn)破損的部分進(jìn)行挖補(bǔ),采用水泥穩(wěn)定碎石回填。考慮對(duì)應(yīng)下行方向標(biāo)高控制,采用將原24 cm水泥混凝土路面碎石化,并銑刨8 cm后,其上加鋪乳化瀝青下封層(3.0 kg/m2)+8 cm粗粒式瀝青混凝土下面層(AC-25C)+SBS改性瀝青防水層+4 cm細(xì)粒式瀝青混凝土上面層(AC-13C)的方案。

3.2.2 第二養(yǎng)護(hù)單元

第二養(yǎng)護(hù)單元:K344+747~K358+919下行方向。現(xiàn)狀路面結(jié)構(gòu)為5 cm細(xì)粒式瀝青混凝土+7 cm中粒式瀝青混凝土+三層18 cm水泥穩(wěn)定碎石。該路段路面病害較少,病害主要為輕微車(chē)轍及裂縫。路面檢測(cè)PQI平均為84.39,PCI均值為82.53。針對(duì)局部破損面層進(jìn)行挖補(bǔ)處理,挖補(bǔ)一層采用AC-13C瀝青混凝土回填,同時(shí)挖補(bǔ)兩層時(shí)采用AC-25C瀝青混凝土回填。將舊路上面層拉毛后加鋪SBS瀝青防水層+4 cm細(xì)粒式瀝青混凝土上面層(AC-13C)。

3.2.3 第三養(yǎng)護(hù)單元

第三養(yǎng)護(hù)單元:K358+919~K367+762上行方向。該路段為野外段,現(xiàn)狀路面結(jié)構(gòu)為24 cm水泥混凝土+15 cm水泥穩(wěn)定碎石+15 cm12%的石灰土。路面病害嚴(yán)重,病害為斷裂板、坑洞。路面檢測(cè)PCI均值為78.72,PCI均值為77.01。將該路段水泥面板碎石化處理后,加鋪乳化瀝青下封層(3.5 kg/m2)+8 cm粗粒式瀝青混凝土下面層(AC-25C)+SBS改性瀝青防水層+4 cm細(xì)粒式瀝青混凝土上面層(AC-13C)。

3.2.4 第四養(yǎng)護(hù)單元

第四養(yǎng)護(hù)單元:K358+919~K367+762下行方向。該路段為野外段,為重車(chē)行駛路段。現(xiàn)狀路面結(jié)構(gòu)為5 cm中粒式瀝青混凝土+7 cm粗粒式瀝青混凝土+三層18 cm水泥穩(wěn)定碎石。病害主要為坑槽、龜裂和車(chē)轍。路面檢測(cè)PQI平均為81.35,PCI均值為81.07。對(duì)舊瀝青面層進(jìn)行廠拌泡沫瀝青再生后其上加鋪下封層(MS-3)+8 cm改性粗粒式瀝青混凝土下面層(AC-25C)+SBS改性瀝青防水層+4 cm細(xì)粒式改性瀝青混凝土上面層(AC-13C)。

3.2.5 第五養(yǎng)護(hù)單元

第五養(yǎng)護(hù)單元:K367+762~K370+729上行方向。其中K367+762~K369+177段路面結(jié)構(gòu)為24 cm水泥混凝土+15 cm水泥穩(wěn)定碎石+15 cm12%的石灰土;K369+177~ K370+729段路面結(jié)構(gòu)為4 cm細(xì)粒式瀝青混凝土+應(yīng)力吸收層+20 cm水泥混凝土+15 cm水泥穩(wěn)定碎石+15 cm12%的石灰土。該路段經(jīng)過(guò)村鎮(zhèn),非重車(chē)路段,水泥路面病害為破碎板和沉陷,瀝青罩面路段出現(xiàn)輕微裂縫。路面檢測(cè)PQI均值為82.15,PCI均值為80.86。該路段挖除24 cm舊路面,加鋪16 cm水泥穩(wěn)定碎石+透層(AL(M)-2)+下封層(MS-3)+8 cm粗粒式瀝青混凝土(AC-25C)+SBS改性瀝青防水層+4 cm細(xì)粒式瀝青混凝土(AC-13C)。

3.2.6 第六養(yǎng)護(hù)單元

第六養(yǎng)護(hù)單元:K367+762~K370+729下行方向。現(xiàn)狀路面結(jié)構(gòu)為5 cm中粒式瀝青混凝土+7 cm粗粒式瀝青混凝土+三層18 cm水泥穩(wěn)定碎石。病害主要為坑槽、車(chē)轍及裂縫,病害分布較為集中。路面檢測(cè)PQI均值為83.88,PCI均值82.86。對(duì)于重車(chē)較多的路段,舊路拉毛后鋪筑SBS改性瀝青防水層+4 cm細(xì)粒式改性瀝青混凝土(AC-13C);重車(chē)比例相對(duì)較小路段,拉毛舊路后鋪筑SBS改性瀝青防水層+4 cm細(xì)粒式瀝青混凝土(AC-13C)。

3.2.7 第七養(yǎng)護(hù)單元

第七養(yǎng)護(hù)單元:K370+729~K371+984全幅。該路段為平山縣城區(qū)入口段,現(xiàn)狀路面結(jié)構(gòu)為24 cm水泥混凝土+15 cm水泥穩(wěn)定碎石+15 cm12%的石灰土。病害主要為斷裂板和裂縫。路面檢測(cè)PQI均值為80.33,PCI均值為79.69。該段落挖除24 cm水泥凝土面層后,加鋪16 cm水穩(wěn)碎石+透層(AL(M)-2)+下封層(MS-3)+6 cm中粒式瀝青混凝土(AC-16C)+SBS改性瀝青防水層+4 cm細(xì)粒式瀝青混凝土(AC-13C)。

3.2.8 第八養(yǎng)護(hù)單元

第八養(yǎng)護(hù)單元:K371+984~K376+117全幅。該路段為平山縣中心城區(qū)段,現(xiàn)狀路面結(jié)構(gòu)為4 cm細(xì)粒式瀝青混凝土+5 cm中粒式瀝青混凝土+15 cm水泥穩(wěn)定碎石+36 cm12%石灰土。該路段路面病害較少,僅有輕微裂縫。路面檢測(cè)PQI均值為90.67,PCI均值為90.12。該段落采用預(yù)防性養(yǎng)護(hù)措施,為避免抬高路面標(biāo)高,影響城區(qū)段路面排水,采用舊路拉毛處理加鋪2.5 cm超薄罩面(SMC)方案[5]。

4 結(jié)語(yǔ)

總之,在對(duì)路面病害調(diào)查的基礎(chǔ)上,該文結(jié)合路面檢測(cè)數(shù)據(jù),對(duì)路面改造提升技術(shù)方案進(jìn)行了研究。改造方案一方面主要考慮路面標(biāo)高的控制,保持上下行路面標(biāo)高一致及不顯著抬高村鎮(zhèn)城區(qū)段路面標(biāo)高;另一方面考慮交通組成情況,針對(duì)重型車(chē)輛占比高的路段對(duì)瀝青面層進(jìn)行改性處理以保證路面承載力。該文針對(duì)路面病害,提出適應(yīng)的路面改造方案,可顯著改善路面性能,且節(jié)約資金,保證方案的經(jīng)濟(jì)合理性,供同類(lèi)工程參考。

參考文獻(xiàn)

[1]中華人民共和國(guó)交通運(yùn)輸部. 公路瀝青路面養(yǎng)護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)范: TG 5421—2018[S]. 北京:人民交通出版社, 2018.

[2]中華人民共和國(guó)交通運(yùn)輸部. 公路瀝青路面養(yǎng)護(hù)技術(shù)規(guī)范: JTG 5142—2019[S]. 北京:人民交通出版社, 2019.

[3]中華人民共和國(guó)交通運(yùn)輸部. 公路技術(shù)狀況評(píng)定標(biāo)準(zhǔn): JTG 5210—2018[S]. 北京:人民交通出版社, 2018.

[4]中華人民共和國(guó)交通運(yùn)輸部. 公路養(yǎng)護(hù)技術(shù)規(guī)范: JTGH10—2009[S]. 北京:人民交通出版社, 2009.

[5]張?chǎng)? 淺析公路瀝青路面養(yǎng)護(hù)施工技術(shù)[J]. 江西建材, 2021(4): 153-155.

[6]許雙助. 公路瀝青路面養(yǎng)護(hù)對(duì)策與養(yǎng)護(hù)材料研究[J]. 大眾標(biāo)準(zhǔn)化, 2022(13): 138-140.