公路交叉口交通工程設施優化設計研究

陳 湘

(甘肅省交通科學研究院集團有限公司,蘭州 730000)

公路交叉口具有連接道路的作用,且可用于改變行人、車輛方向,并引導車輛合流、分流,盡管路網中公路交叉口的空間占比較小,但該區域交通事故占比卻較大。已有研究表明,公路交叉口位置的交通事故數量大約占到了路網交通事故總量的1/3。針對公路交叉口設計展開優化,不僅能夠使得道路更加通暢,同時也可降低交通事故風險。

1 公路交叉口的車道、控制方式優化

1.1 公路交叉口的車道優化

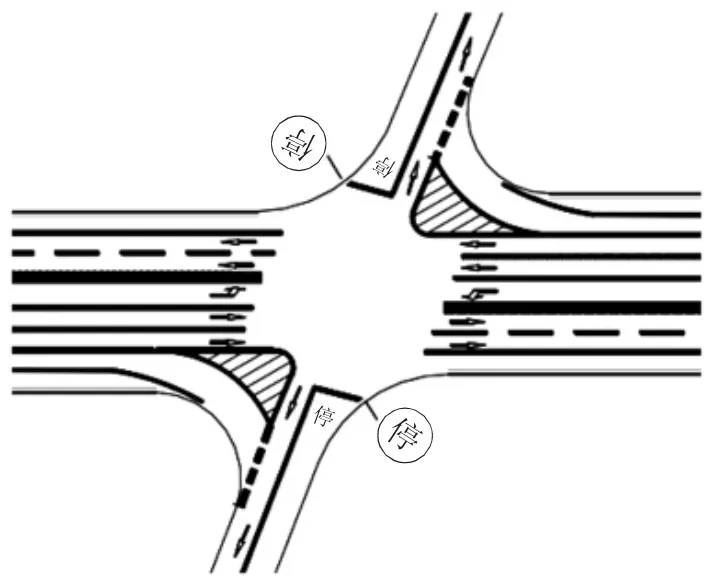

研究表明,公路交叉口位置的通行能力約為正常路段的一半,為最大化提升交叉口通行能力,一般可在進出口處適當增加車道數量,在實際工程中可通過減小中央分隔帶寬度、降低進口車道寬度等方式來實現。圖1 為某公路交叉口布設左轉彎車道的示意圖。

圖1 公路交叉口布設左轉彎車道示意圖

在對公路交叉口做適當局部調整后,車輛能夠更為順暢地通過該區域,并且減少車流堵塞的發生,使得行車人員能夠具有更好的駕駛視野及更高的安全保障。常見的方法有改進平面、縱面及引道線形等。此外,也可基于右轉彎交通流量需求改進彎輔助車道設計,除部分右轉彎流量較大的路段外,不額外設置右轉彎輔助車道。對于左轉彎車道的主線偏移段長度較小的情況,可以利用右轉彎車道的空間額外設置拓寬式左轉彎車道。

1.2 公路交叉口的控制方式優化

在公路交叉口位置設置信號控制燈的主要目的在于使不同流向、類型的交通流在時間上分離,以此緩解交叉口位置車流時間上的沖突,通過合理信號配時能夠最大化降低延誤的發生;借助交叉口位置交通流管控,能夠確保交通流在路網得以重新分配,優化得出合理路線,提升交叉口對于路網整體的調控作用,改善通行能力。可采取以下措施進行優化:調整信號配時及信號相位,采取機非分離設計,限制車輛行駛速度,增設公交專用道、單行車道。

2 公路交叉口的交通標志參數優化

公路交通標志優化的主要目的在于確保行車人員可以快速捕獲、識別并讀取標志信息。所以,首先應當對行車人員識讀交通標志的過程進行分析,其包括了發現、辨認標志并采取動作等操作。

2.1 標志認讀距離

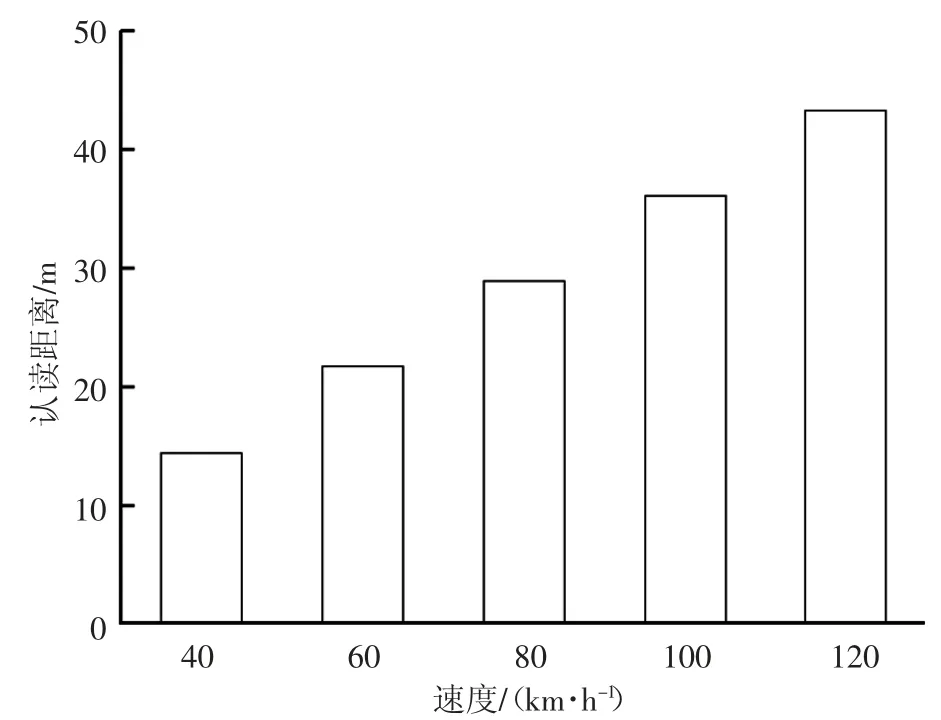

按照已有研究資料發現,在不同車輛行駛速度下行車人員識讀交通標志的距離有所不同,如圖2 所示。

圖2 不同車速駕駛員的認讀距離

2.2 反應距離

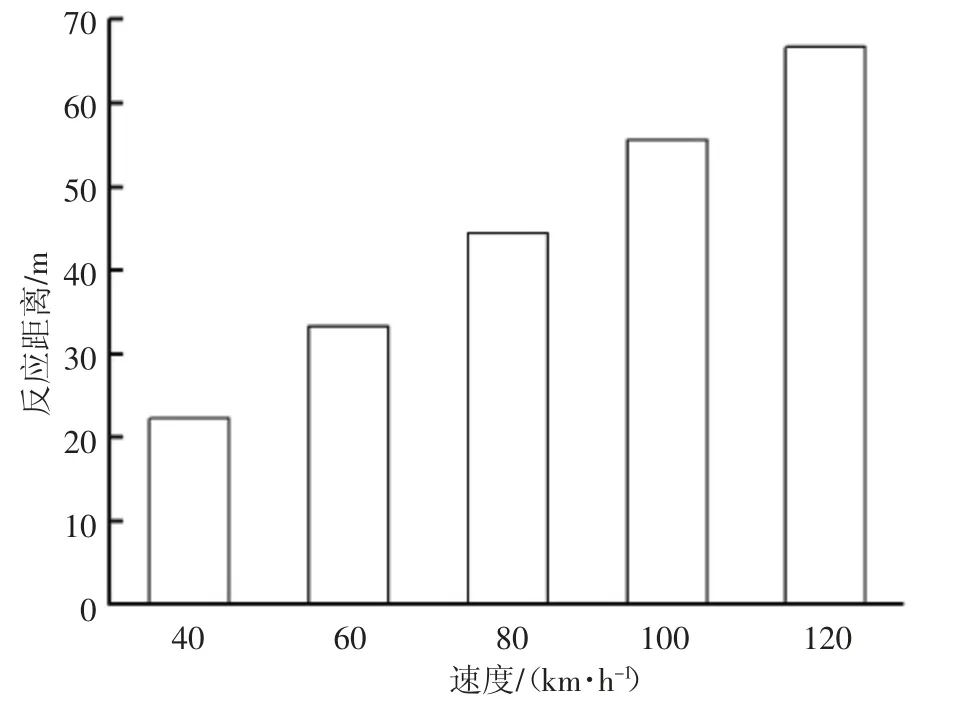

在行車人員識讀公路上交通標志的過程中車輛所經過的距離即為反應距離,在不同車輛行駛速度下的反應距離如圖3 所示。

圖3 駕駛員的反應距離

2.3 行動距離

行車人員按照公路交通標志內容完成變道、減速等動作所需距離即為行動距離。

2.4 視認距離

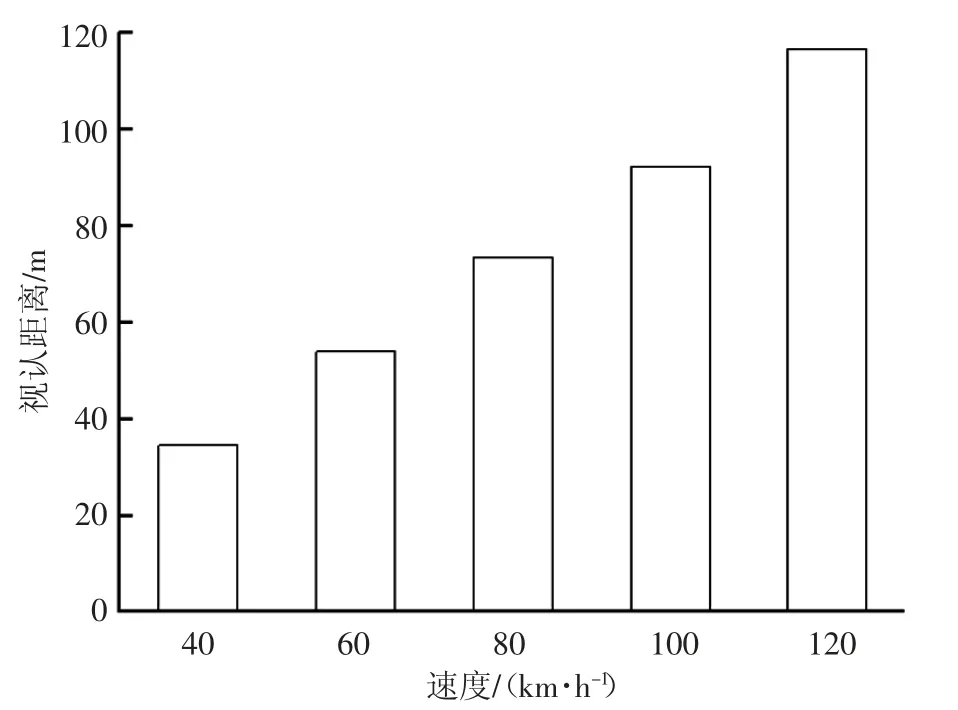

在一定行駛速度下行車人員看清交通標志時交通標志與車輛間的距離即為視認距離,在不同車輛行駛速度下的視認距離如圖4 所示。

圖4 不同速度所對應的視認距離

2.5 消失距離

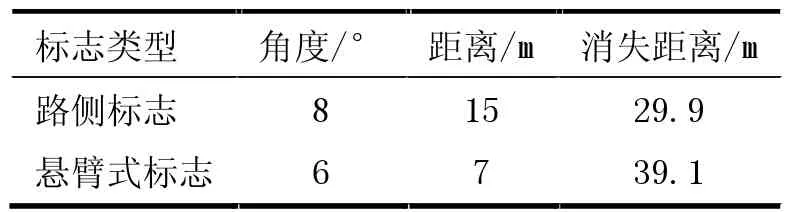

車輛行駛至距交通標志一定距離時,行車人員將無法認清標志內容,這一點所對應位置即為交通標志消失點,消失點與交通標志間距離即為消失距離,不同類型交通標志的消失距離見表1。

表1 各種交通標志的消失距離

而行車人員在識讀、認讀交通標志的過中也需要花費一定時間,因此行車人員識讀完交通標志時所處位置與交通標志位置間距大于消失距離,否則行車人員將難以完成識讀過程。同時為確保行車人員交通標志識讀過程的可靠性,應當保留足夠的前置距離。

3 交叉口交通設施優化設計

3.1 路線改線優化設計

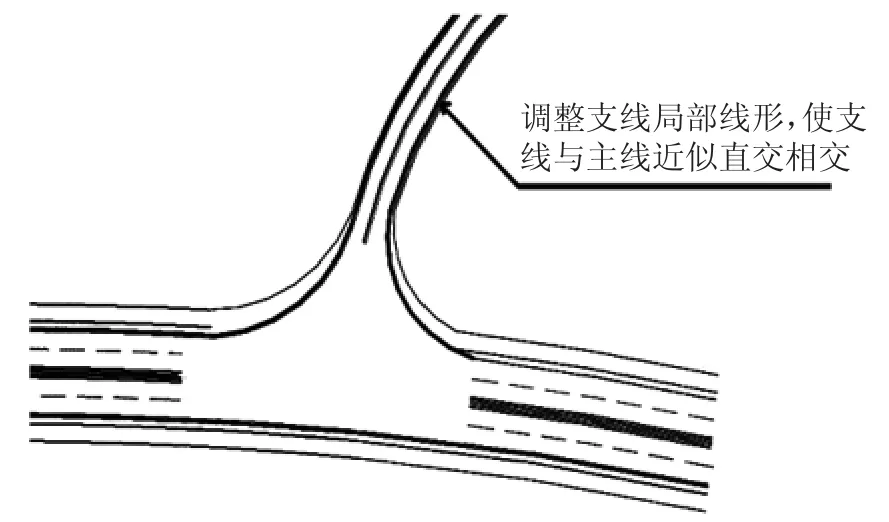

為確保公路交叉口具有足夠安全性,其形式最好采用十字交叉。當道路不宜采用斜交時,應當盡可能保證交叉口相交角度大于70°,以此避免出現五路或五路以上公路相交。若需要出現交叉口斜角時,公路交角較大的區域往往更容易滿足行車人員視野要求,而在公路交角較小的區域則可通過設置導流島的方式增大行車人員視野范圍,確保交叉口能夠構成視距三角形。交叉口的路線改線設計圖如圖5 所示。

圖5 交叉口路線改線設計圖

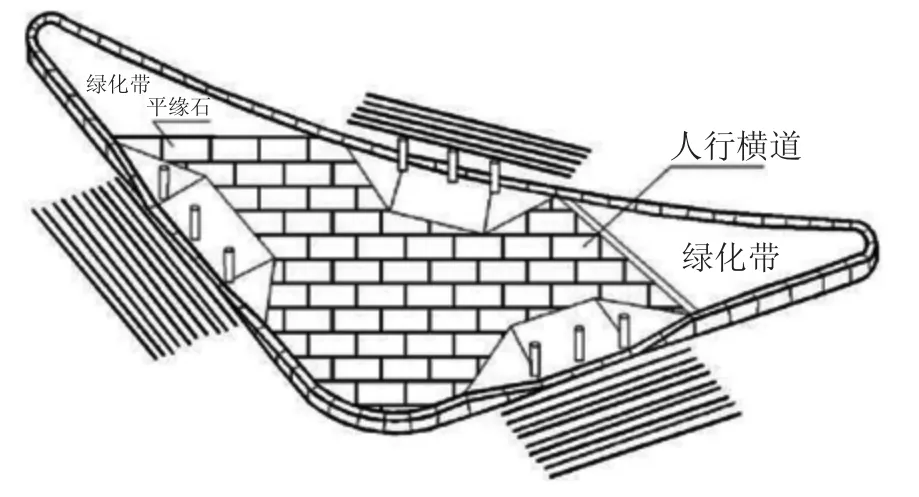

借助平交渠化島,可以有效壓縮中間帶并加設左轉車道交叉口,并配合斑馬線設置二次過街工程島,如圖6 所示。

圖6 交叉口渠化島

3.2 隔離柵優化設計

設置隔離設施的主要目的在于防止路外行人、動物及車輛隨意進入公路而導致不必要傷亡,隔離設施的形式較為多樣,譬如混凝土墻、植被、隔離柵等都是常見的隔離設施。隔離設施一般布置在公路兩旁1 m的范圍內,但為確保行車視距符合要求,設施高度一般控制得較低。

伴隨公路建設持續發展,我國不僅對交通標志設置提出了更高的要求,同時也需要進一步優化公路沿線景觀。公路兩側連續布置隔離柵,且持續出現在行車人員視野范圍內,由于其兼具牢固性、美觀性且易于維護,目前已經成為我國公路建設中常見的一類隔離設施。下面主要針對隔離柵高度、顏色及結構穩定性展開分析,隔離柵設計如圖7 所示。

3.2.1 隔離柵結構設計參數確定

作為結構設計的重要參數,隔離柵高度若設置過高會導致造價較高并引起不必要的成本浪費,且對于公路視距存在一定不利影響,而設置過低則可能難以達到隔離效果。所以隔離柵高度應當充分結合當地實際地形地貌、人流密度等綜合確定,一般隔離柵高度變化應避免頻繁。

一般而言,隔離柵高度以1.5~2 m 為宜,具體取值需要根據路段實際特點確定,對于城市及附近郊區人流密集路段,譬如運動場、影院、體育館及學校等場所,隔離柵高度可取為上限2 m,避免行人攀爬、跨越,降低交通事故風險。但在野外人流密度較小路段,隔離柵高度可取為下限1.5 m,防止動物通過,以此達到降低成本的目的。

3.2.2 穩定性

隔離柵穩定性主要表現在結構實際使用壽命等方面,穩定性好的隔離柵往往具有更長的使用壽命,且展現出更為優異的使用效果,在結構設計環節中主要需要考慮外部風荷載及人類活動破壞作用,計算公式如下

式中:p 為隔離柵設計風荷載,N;W 為隔離柵設計風壓,Pa;W0為基本風壓,Pa,按照JTG D60—2004《公路橋涵設計通用規范》確定取值;S 為公路兩旁隔離柵的迎風面積,m2;ρ 為網孔結構隔離柵的折減系數,一般可取在0.5~0.85 范圍內。

ρ 的大小主要與隔離柵網孔率相關,并綜合考慮地形地勢、地理位置等影響,其次需要考慮隔離柵布設位置是否有牽藤植物依附,若網孔太小則不便于維護清除,因此在植被密度較大的區域一般可選擇較大孔徑,而在植被密度較小的區域則可選擇孔徑較小。

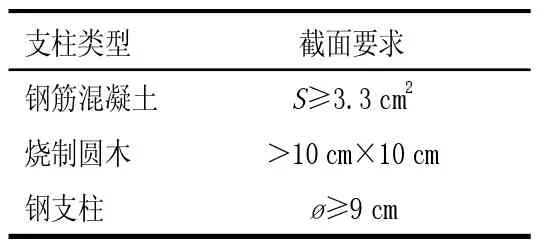

隔離柵的截面面積可通過風荷載計算得出,風荷載較大位置采用大孔徑,風荷載較小位置采用小孔徑,可參考表2 確定截面尺寸。

表2 隔離柵支柱截面尺寸要求

3.2.3 隔離柵防腐處理

公路兩旁隔離柵鍍層主要為熱浸鍍鋅層及鋅鋁合金鍍層2 類。其中熱浸鍍鋅層主要通過連接鋅、鐵組成原電池,其中鋅、鐵分別為陽極與陰極。通過犧牲陽極來保護陰極,能夠很好地防護鐵銹蝕,直至陽極材料損耗完。鋅鋁合金鍍層主要用于公路鐵絲網類型的隔離柵,是一類新型防腐材料,較其他防腐技術具有黏附性好、耐腐蝕及抗磨等優勢。

3.3 交通標志優化設計

在確保交通標志所傳達信息準確有效的前提下,盡可能減少無關信息,以此減少行車人員識讀標志信息的時間。行車安全提醒標志改為白底黑字形式,如圖8 所示。

圖8 標志標牌設計圖

4 結束語

總體來看,伴隨我國城市化進程不斷推進,交通安全也受到越來越多的關注。研究發現,在已有交通事故中公路交通標志起著至關重要作用。可靠合理的標志設計不僅能夠優化交通流量,同時還可以有效降低交通事故發生的風險。但從我國目前路網建設的實際情況來看,在設計、布置及維護等方面仍存在不足之處,需要進一步優化適應社會實際需求。為最大化發揮公路安全、高效及便捷的優勢,應結合工程實際情況優化交叉口設計。在滿足我國現行標準的條件下改善交通標志支撐方式、視認模型等,并對交叉口的隔離設施參數做出優化,保障公路正常安全通行。