超越城鄉的新型城鎮化

摘 要:推進以人為核心的新型城鎮化是“十四五”期間的重要戰略任務。城鄉地域空間是推進新型城鎮化的物質基礎和實踐載體。當前,學術界未能構建一個整體性理論分析框架去系統闡釋中國城鎮化演進中的主體、制度和空間等多重邏輯的辯證互構。反思性借鑒日本地域社會學理論,構建中國新型城鎮化實踐的“主體—制度—空間”三位一體理論框架,并在此基礎上,分別闡釋新型城鎮化實踐的主體、制度與空間三重邏輯。從“經濟人”與“社會人”良性互構角度構建邁向融合共享的新型城鎮化實現路徑。研究發現:中國在城鄉融合發展進程中推進以人為核心的新型城鎮化,既要聚焦“人”的多元屬性和現實訴求,以及整體性嬗變的制度障礙和體制困境,也必須關注城鎮化演進過程中不同地域構造模式及其社會秩序整合的空間邏輯。一方面要切實轉換發展思路、升級動能模式,真正把“人”的多樣性訴求和多元化利益擺在首要位置,積極運用賦權增能的方法,把城鄉地域社會演化及其空間實踐的權利真正賦予城鎮化的主體;另一方面要通過賦權增能落實城鄉融合發展及以人為核心的新型城鎮化,在推進以人為核心的新型城鎮化進程中,靈活運用空間融合理念,積極營造有利于培育普遍主義價值規范和形塑主體性行動體系的地域性社會生活共同體。

關鍵詞:新型城鎮化;地域社會;地域整合;主體重塑

中圖分類號:C922

文獻標識碼:A

文章編號:1000-4149(2023)04-0075-13

DOI:10.3969/j.issn.1000-4149.2023.00.037

收稿日期:2022-10-17;

修訂日期:2023-02-12

基金項目:國家社會科學基金重大項目“跨縣搬遷社區治理與后期扶持研究”(21&ZD183)。

作者簡介:田鵬,社會學博士,南京航空航天大學人文與社會科學學院副教授。

一、問題的提出

隨著城鄉二元體制機制和發展格局的不斷破除,以人為核心的城鎮化成為新時期提升城鎮發展質量、落實城鄉融合戰略以及實現以人民為中心的新發展理念的必由之路。堅持以穩就業安居為導向提升農業轉移人口市民化、現代化質量就成為推進以人為核心的新型城鎮化的題中應有之義[1]。如何科學界定以人為核心的新型城鎮化的理論意涵,以及全面推進以人為核心的新型城鎮化與鄉村振興、縣域融合等戰略部署之間的邏輯關聯,就成為一個兼具理論和實踐的重要議題。

學術界關于新型城鎮化的理論研究主要集中在空間規劃和區域格局、動力機制和推進模式、新型城鎮化與基層社區治理等方面[2]。中國新型城鎮化戰略的推進有利于中西部地區就近就地轉移農村勞動力,有利于中西部地區縣域社會經濟發展與壯大[3]。新型城鎮化通過空間合理規劃與人口有序流動,能夠為實現城鄉區域和社會經濟協調有序發展提供必要的社會基礎和空間保障[4]。中國城鎮化應當在大城市、中小城市、小城鎮以及鄉村等不同層級之間構建有機銜接、高效配置的推進模式[5]。中國城市因城鄉二元發展結構和特色的社會保障制度機制,導致流動人口在城市融合和市民化的過程中面臨一系列體制性困境和制度性壁壘[6]。制度壁壘和體制困境不僅制約著農業轉型人口在城鎮化過程中的經濟社會雙重融入[7],還會在身份認同、地域歸屬和心理建設等方面阻礙城市外來流動人口的市民化轉型、現代化嬗變和主體性重塑[8]。

從知識生成及其累進規律來看,當前學術界關于新型城鎮化的學理研究和理論成果難以形成學術合力效應,難以通過一個整體性理論分析框架闡釋城鎮化進程中的空間、制度及主體等相關議題,而這些議題無論在理論還是實踐中都需要有一個系統考量。在理論視角層面構建一個整體性分析框架,對于科學闡釋上述問題具有重要價值。既有研究僅采用城市社會學或農村社會學單一理論視角,難以系統考察城鎮化演進的歷史全貌,學術界亟待構建一個多視角、跨學科、超越城鄉的整體性理論框架[9]。20世紀60年代興起于日本的地域社會學,對解決中國新型城鎮化歷史演進及當代發展的“理論饑渴”具有重要的理論價值和實踐啟示。

二、從城鄉社會到地域社會:地域社會理論啟示及本土化分析框架

1. 地域社會學:研究議題與理論意涵

20世紀60年代伊始,日本城市化進程中出現了都市過密化—鄉村過疏化的城鄉結構演化趨勢和區域發展模式,傳統農村社會學或城市社會學都難以有效應對當時日本城鄉發展演化進程中的過疏—過密結構,以及由此引發的城市化理論本土化困境。在此背景下,日本國內興起了地域社會學,它以地域社會為主要研究對象,聚焦地域構造、階層形成、地域規范及其內在行動邏輯[10]。

地域社會是指基于空間互動和地緣關聯形成的組織或集團的結構及關系性總體[11]。地域社會學突破傳統農村社會學和城市社會學中將城鄉關系和空間關聯視作孤立、分離甚至是沖突的二元結構,重點關注過疏—過密結構失衡和關系斷裂的現實背景下,多元化地域社會類型的生成演化動力以及地域整合機制;且隨著城鄉結構演化的逐漸定型和固化,地域社會學研究議題逐漸轉向地域社會生活化理論議題[12]。

2. 從村落共同體到地域社會:奧田道大的地域社會理論

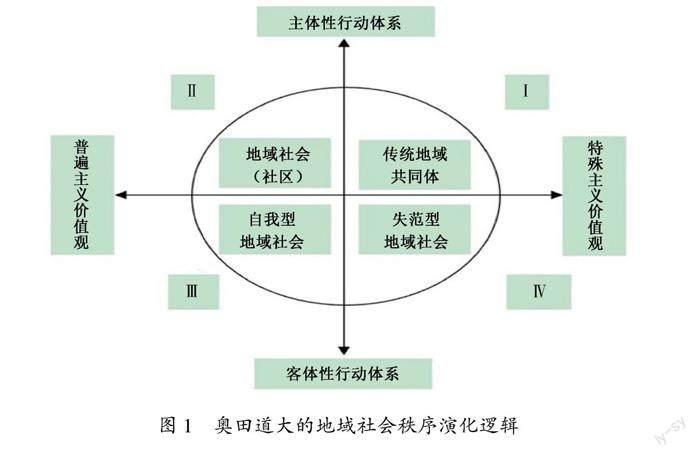

奧田道大地域社會理論從價值觀和社會行動兩個維度出發,考察地域格差演進的動力機制及其不同地域構造的實踐樣態。奧田道大地域社會理論從城市化進程中傳統村落共同體轉型與變遷的經驗過程出發,基于普遍主義—特殊主義價值觀導向和主體性—客體性社會行動體系這兩對二元模式變項,形成了四種不同的地域構造模式(詳見圖1);同時,從利益結構、價值規范和主體行動三個層面動態考察城鄉地域格差演進過程中多元地域構造的經驗樣態和秩序重建的實踐規律。

20世紀80年代伊始,日本快速的城市化和工業化導致“傳統地域共同體”(I)持續轉型和不斷變遷,面臨包括農業凋敝、農民貧困以及農村解體等現實困境,基于血緣、地緣等特殊主義價值規范和熟人行動規則的主體性社會行動體系難以為繼,逐漸形成“失范型地域社會”(IV)。為應對“失范型地域社會”導致的一系列社會風險和鄉村解體,日本國內開始實施鄉村復興計劃和地域振興戰略。隨著農村產業逐漸復興、農業人才不斷回流、農民收入持續增加,市場意識和公共精神逐漸取代特殊主義價值導向和熟人行動規則,“失范型地域社會”逐漸向“自我型地域社會”(III)轉型。進入21世紀以來,日本城鄉地域格差演進中的過密化—過疏化結構得到了實質性改善,“自我型地域社會”順利過渡到“地域社會”(II)。

3. 超越城鄉的地域整合與主體重塑:地域社會理論的學理性啟示

從地域社會學視角來看,推進城鎮化的目的是為了營造有利于不同群體現實訴求滿足的地域社會構造模式,以及在此過程中通過構建地域社會公共性與主體性行動體系,從而實現“人”的行動再造和主體重塑。不論是村莊、小城鎮還是縣城,甚至是大中小城市空間,城鎮化進程中不同層級地域社會營造及其空間秩序整合,都是為了重塑一個城鎮化了的“人”,讓他們能夠共享不同地域社會構造模式下的地域福祉、公共生活、社會治理,并基于普遍主義價值規范構建新地域公共性及主體性社會行動體系,真正實現“人”的城鎮化轉型與現代性嬗變。

新時期城鄉融合發展進程中全面推進以人為核心的新型城鎮化,應當牢牢抓住“人”的主體重塑與行動再造,在實踐中從城鄉二元地域格差演化機制及體制性困境,以及不同地域構造模式的社會空間營造及新公共性塑造兩個維度發力,實現主體、制度、空間三重邏輯的協調演進與良性運行。受日本地域社會學理論及其地域振興的啟發,筆者認為,中國在城鄉融合發展進程中推進以人為核心的新型城鎮化,既要聚焦“人”的多元屬性和現實訴求,以及整體性嬗變的制度障礙和體制困境,也必須關注城鎮化演進過程中不同地域構造模式及其社會秩序整合的空間邏輯。

從理論意涵和實踐外延來看,“超越城鄉”必須首先徹底扭轉二元分離和空間斷裂的傳統認知及其發展模式,真正聚焦人的全面發展,解決“為了誰的城鎮化”這一核心問題。其次,“超越城鄉”還必須在頂層設計和制度體系方面著重發力,以體制機制創新不斷推進并保障多元主體的多樣訴求,以及在此過程中不斷提升城鎮化發展質量,解決“如何高質量推進城鎮化”的路徑問題。最后,鑒于中國城鎮化發展演化的特殊歷程,“超越城鄉”還必須遵循機會均等、資源流動、利益共享的基本理念,重塑城鄉融合發展的新型空間格局。總而言之,“超越城鄉”是一個涉及主體重塑、制度變遷和空間融合的動態演化過程。從實現路徑來看,新時期全面推進以人為核心的新型城鎮化必須堅持超越城鄉的基本理念,在主體訴求、制度體系和空間格局等方面協同發力、一體推進,真正實現高質量城鎮化發展過程中人的發展、制度創新和空間融合的多重效應。

4.“主體—制度—空間”三位一體:中國城鎮化實踐的本土化理論框架

城鎮化是人口、空間、制度以及主體等多維度、多屬性的良性互動。城鎮化不僅表現為地域空間的演化,即城鄉基礎設施互聯互通、城鄉人口結構和地域分布的空間集聚,也集中體現在地域政策及地域福祉層面的漸進式變遷。城鎮化演進,除了地域空間集聚和社會制度轉型之外,更重要的是在此過程中多元主體的社會心理嬗變及現代性重塑,例如,生計轉型和職業轉換導致的身份認同重構、生活空間和交往方式轉變帶來的地域歸屬重塑等,這些都是因空間轉換和制度變遷帶來的傳統性嬗變和主體性重塑。

主體—制度—空間理論框架摒棄“只見制度不見人”的傳統分析范式,聚焦城鎮化進程中人的多維主體性及理性表達;同時,該框架還對城鎮化演進過程中出現的多元社會群體及其利益訴求進行類型化闡釋。另外,城鎮化進程中如何通過地域社會空間及治理共同體營造來實現多元利益群體“落地生根”,也是主體—制度—空間理論框架特別關注的問題。主體—制度—空間理論框架在聚焦城鎮化進程中不同利益群體多元主體性的同時,把城鄉二元發展格局及其體制機制作為切入點和突破口,在制度創新和政策演進的基礎上,通過城鄉基層社會治理共同體營造來實現行動再造,并最終形成新型城鎮化推進過程中主體重塑、制度創新和空間營造的動態互構和良性運行。

三、主體、制度與空間:新型城鎮化實踐的多重邏輯

1. 新型城鎮化實踐的主體邏輯

超越城鄉的新型城鎮化,首先必須以人為核心,聚焦人的全面發展和融合共富,從主體維度突破身份導向的傳統發展路徑,尤其要破除身份引發的結構制約及其權益區隔。因此,作為主體—制度—空間整體性理論框架的首要維度,考察城鎮化進程中“人”的主體性必須要摒棄“只見制度不見人”的傳統研究范式,將理論視角向下聚焦,凸顯城鄉社會結構轉型進程中不同利益群體的多元訴求及其主體性表達。

(1)“人”的多重主體性重塑。

在城鎮化依然是中國經濟社會發展重要動力的戰略定位下,城鎮化中的“人”及其不同群體類型的主體性就成為闡釋以人為核心的新型城鎮化理論意涵的關鍵。城鎮化進程中“人”的主體性首先表現為經濟新常態下的“生計行動主體”,如何突破土地驅動、財政投入、空間規劃、產業集聚等傳統城鎮化發展理念和實踐模式,推進以人為核心的新型城鎮化,為中國經濟提檔升級并邁向高質量發展奠定人力資本基礎[13],是新時期全面推進以人為核心的新型城鎮化的首要戰略定位。

城鎮化進程中“人”的主體性的第二重特性,與生計行動屬性相關,既是國內消費市場的主體,也是后疫情時代構建國內國際雙循環新發展格局的主體,即“消費行動主體”。解決好中國年增近千萬城鎮人口的就業問題,關鍵是立足國內市場,把中國龐大勞動力群體的消費需求激發出來,這就需要在城鎮化推進過程中注重人的全面發展,最終實現供需兩側“生計行動主體”與“消費行動主體”的良性循環[14]。

城鎮化進程中“人”的主體性還突出表現為社會行動的主體性。社會行動的主體性是指在公平公正的制度環境和融合共享的城鎮空間的前提下,充分賦予不同城鎮化群體選擇權和決策權,視其為理性行動主體。這就要求全面推進以人為核心的新型城鎮化要將不同類型群體視作理性行動者,尊重他們的主體地位并充分賦予他們進城與返鄉、去與留的選擇權。

(2)“人”的需求多樣性重塑。

全面推進以人為核心的新型城鎮化還應當聚焦不同人群作為城鎮化主體的現實需求及其多樣性。這是因為不同維度主體性的社會建構是以其現實需求為基礎的。一方面,城鎮化進程中不同群體的

現實需求呈現多樣性,且在城鎮化演進的不同發展階段和特定歷史時期進一步呈現多元化、精細化。例如,舉家遷徙進城的農民工群體具有明顯的本地化、市民化訴求,他們舉家遷徙和進城定居訴求顯得尤為強烈,而就近城鎮化群體對均等化公共服務、一體化社會保障及可持續職業發展的現實訴求十分強烈[15]。

另一方面,同一群體在城鎮化演進的不同階段,其現實需求也不同。20世紀90年代初期的第一批進城務工人員,即第一代農民工群體,在中國勞動力市場屬于典型二元分割的時代,他們選擇“背井離鄉”,就是為了獲得比農業勞動生產收入更高的經濟回報;但是,出生于20世紀八九十年代的第二代農民工,進城務工或畢業留城的目的不僅僅是獲得經濟利益或單純追求經濟價值,而是實現向上的代際流動,或者為返鄉創業積攢經濟資本和社會關系[16]。

(3)“人”的演進動態性重塑。

隨著城鎮化推進過程中多元主體及其多樣訴求的動態演化,城鎮化驅動因素及動力機制也應當隨之不斷轉型升級。城鎮化進程中不同群體的動態性在實踐中主要體現在群體類型和驅動機制兩個方面。

群體類型動態性是指在城鎮化發展演化不同歷史階段會出現不同的群體及其社會屬性。例如,中央新型城鎮化戰略部署后,各地推進過程中出現了就近就地城鎮化群體[17];精準扶貧戰略深入實施過程中出現了生態扶貧移民等[18]。

驅動機制動態性是指實踐中群體類型的主體屬性、多樣訴求以及多元類型驅動城鎮化動力機制不斷升級換擋并邁向更高質量的城鎮化模式。肇始于20世紀80年代的工業驅動并以小城鎮為載體的城鎮化模式,隨著鄉鎮企業轉型與小城鎮衰落,逐漸演化為人才、產業、生態等多元創新要素集聚的特色小鎮發展模式[19]。中國大城市因要素聚集和人口聚居帶來的“大城市病”,通過城市更新計劃、核心功能疏解、城市群區域戰略以及經濟帶共享發展等實現功能定位升級與發展動力換擋[20]。

2. 新型城鎮化實踐的制度邏輯

除了突破主體身份及其二元發展路徑外,超越城鄉的新型城鎮化還必須不斷破除城鄉二元發展及其身份導向的制度壁壘和政策藩籬,持續健全有利于人的全面發展和融合共享的體制機制和政策體系。因此,作為主體—制度—空間整體性理論框架的制度維度,城鎮化進程中的制度體系基于城鄉二元結構及其發展格局,從體制突破和制度創新角度闡釋推進以人為核心的新型城鎮化的動能轉換及實踐困境。

(1)鄉土工業驅動型城鎮化:小城鎮戰略的實踐困境及其制度演進。

從中國城鎮化發展演進的歷史過程來看,20世紀80年代以鄉鎮企業和鄉土工業驅動為主,形成了“離土不離鄉”、“進廠不進城”的工業驅動型城鎮化。這一時期推動城鎮化發展的主要動力來自鄉土內部,尤其是村集體或鄉鎮集體利用靠近大城市的區位優勢,以及城市國有企業改制產生的細分市場,創造性運用集體主義和共同體意志等本土資源和實踐規則[21],在尋求農業富余勞動力出路的現實壓力下開創了鄉鎮企業,并通過“農民造城”運動發展了小商品、盤活了小城鎮、繁榮了大市場[22]。因此,中國鄉鎮企業發展及小城鎮戰略也被日本學者鶴見和子視作東亞現代化進程中內生型發展模式的典型[23]。

而從“人”的主體性角度出發,鄉土工業驅動型城鎮化模式下的“人”僅僅只是農業勞動力轉移人口,小城鎮在當時也被稱之為“人口蓄水池”,即中小城市及鄉村之間的一個特殊地域空間,而那些“離土不離鄉”、“進廠不進城”的農業勞動力轉移人口也僅僅將小城鎮這一“鄉之頭、城之尾”的特定空間視作掙錢之地。因此,功能主義導向的小城鎮及其“人口蓄水池”戰略定位,未能通過體制機制創新尤其是均等化社會保障制度建設實現農業轉移人口的就地就近城鎮化,這也為其日后走向衰落埋下了伏筆。進入20世紀90年代中后期,隨著鄉鎮企業陷入動力不足、產權模糊等發展困境,小城鎮戰略也隨之受到質疑;加上中國市場化進程的進一步加速,城鄉二元體制進一步被打破,制度松綁加速了中國城鎮化速度和規模。此時,傳統鄉土工業驅動型城鎮化模式逐漸失去優勢,代之以土地擴展和城市開發驅動的城鎮化模式,即土地驅動型城鎮化模式[24]。

(2)土地驅動型城鎮化:“半城市化”的實踐困境及其制度演進。

與鄉土工業驅動型城鎮化不同,土地驅動型城鎮化主要是通過一套基于土地、財政、金融三位一體的城鎮化運作機制,并最終落實到城市經營開發體制創新上來代替傳統鄉土工業驅動型城鎮化。

土地驅動型城鎮化在“農民上樓”和資本下鄉過程中將“人”的現實訴求邊緣化,并利用農民集中居住區建設和大城市對農業勞動力人口的虹吸效應,進一步激發了市場與資本的逐利本性[25]。與上樓農民訴求邊緣化不同,進城務工的農業轉移人口在土地驅動型城鎮化模式推進過程中始終處于“半城市化”狀態,即一種處于回歸農村與徹底城市化之間的“半融入”狀態,不僅表現為農民工在城市不同制度之間的不銜接、不融入,還會出現社會認同層面的“內卷化”,并通過制度、行動和空間的實踐再生產強化這種“半城市化”結構[26]。

以土地財政和城市經營為核心機制的土地驅動型城鎮化發展模式,在“人”的需求滿足和實踐表達方面仍然存在制度壁壘和體制困境,不僅表現為“農民上樓”后的產業發展、生計可持續、生活水平提升以及社會保障完善等訴求邊緣化困境,也體現在城鄉二元社會結構及其保障機制下農民工“半城市化”困境。從“人”的需求滿足和權利保障角度來看,鄉土工業驅動型城鎮化雖然未能及時帶動戶籍制度約束下的“人口蓄水池”向社會生活圈轉型發展,但在“離土不離鄉”的大背景下并未侵害農業轉移人口的實質利益,而土地驅動型城鎮化則因城鄉二元體制機制的非均衡演化侵害了農民工公平享受均衡化公共服務和社會保障的基本權益,并通過農民工代際傳承進一步固化了“半城市化”制度結構和隔離性社會機制。

進入21世紀以來,隨著國內外經濟社會發展環境的急劇變遷,土地驅動型城鎮化推進模式難以維繼。

一方面,“半城市化”、“二元社區”、“候鳥式遷徙”等體制性融入困境及其制度性壁壘依然存在,且加上戶籍制度、公共服務以及社會保障等多重改革的疊加效應,使得以土地為核心驅動因素和城市運營機制的傳統城鎮化推進模式和動能體系面臨可持續發展困境;另一方面,土地驅動型城鎮化不僅導致農民工城市融入的體制機制困境,還通過資本下鄉和“農民上樓”等方式進一步拉大了城鄉發展差距,進而導致城鎮化、工業化、農業現代化的不協調,以及城鄉區域發展不均衡。因此,正如習近平總書記所指出的,“城鄉二元結構沒有根本改變,城鄉發展差距不斷拉大趨勢沒有根本扭轉”[27]。

從城鎮化進程中“人”的多元主體性及其實踐表達角度來看,土地驅動型城鎮化模式推進過程中遺留的農民工和就近就地城鎮化群體成為制約中國經濟社會發展能否跳出“中等收入陷阱”以及實現城鄉融合發展的關鍵。因此,忽視“人”的土地驅動型城鎮化并不符合經濟新常態對城鎮化的戰略定位,以及城鎮化進程中“人”的多元主體性,這就要求新時期城鎮化必須突破傳統發展理念和推進模式,轉換驅動因素、優化動力機制、提升發展質量。

全面推進以人為核心的新型城鎮化階段,雖然在突破“半城市化”的現實問題方面取得了實質性進展,但是依然面臨諸多制度困境。首先,城鄉二元戶籍制度的運作慣性使得身份導向的權益區隔效應依然存在,尤其表現在公共服務、社會福利以及權益保障等民生維度。其次,新時期推進以人為核心的新型城鎮化,在農業勞動力轉移人口及其家庭市民化進程中的生計轉型方面,還面臨著人力資本提升和可持續生計權利保障等制度困境。再次,“半城市化”效應帶來的社區治理和社會融合矛盾依然突出,集中表現在多元利益訴求、多樣群體屬性及其價值取向引發的社區治理困境及社會穩定風險上。

3. 新型城鎮化實踐的空間邏輯

除了主體發展和制度創新之外,超越城鄉的新型城鎮化還必須遵循城鄉地域社會演化的空間邏輯,以城鄉空間融合助推人的全面發展,不斷優化超越城鄉的新型城鎮化發展路徑。因此,主體—制度—空間整體性理論框架的空間維度在主體、制度兩大維度基礎上,進一步聚焦推進以人為核心的城鎮化進程中不同主體在既定制度約束和理性行動下如何“落地生根”與融合發展,回答城鄉融合發展背景下以人為核心的新型城鎮化的空間邏輯。

(1)超越空間的主體重塑:新型城鎮化的動力轉換。

進入新時期以來,尤其是全面實施新型城鎮化和鄉村振興雙輪驅動戰略以來,中國城鎮化經歷了從鄉土工業驅動的內發型演化路徑,到城市開發運營機制下的土地驅動型推進模式,再到新發展理念指引下的以人為核心的新型城鎮化戰略部署。驅動機制和動能體系不斷升級優化的背后,聚焦的不僅是城鎮化推進模式及其演化路徑本身,更重要的是凸顯“人”在其中的訴求滿足和主體實踐,尤其是后疫情時代中國經濟面臨國內國際雙重不確定性的新挑戰,要更加謹小慎微地解決好城鎮新增就業人口的民生問題,并進一步構建以內需為主導的國內大市場,為國內國際雙循環的新發展格局提供廣闊的實施空間和回旋余地。

從新型城鎮化到以人為核心的新型城鎮化不僅是政治術語的變換,也是20世紀80年代以來城鎮戰略對城鎮化發展演進規律的深刻研判和全面把握。新型城鎮化戰略是胡錦濤對工農城鄉關系著名的“兩個趨向”判斷[28],以及習近平總書記在各地考察時針對城鄉發展的重要指示和系列講話的總結提升,對標的核心問題依舊是統籌城鄉關系和工業化、城鎮化、信息化、農業現代化“四化同步”。而黨的十九屆五中全會提出以人為核心的新型城鎮化,則是在新型城鎮化的基礎上進一步凸顯以人民為中心的新發展理念,把人的問題視作高質量推進城鎮化發展的出發點和落腳點;同時,在中國第一波人口紅利逐漸消失之際,如何通過人的城鎮化釋放新一輪人口紅利,為邁入新常態的中國經濟提供可持續的發展動能,關鍵就在于能否從供需兩側解決好農民工落戶及其市民化問題,在釋放新一輪人口紅利的同時有效激發消費潛能,為提振國內消費市場奠定必要的社會人口基礎。

(2)從城鄉分割到縣域融合:新型城鎮化的空間驅動。

從中國城鎮化演進發展的歷史經驗來看,解決好農民工群體和就地就近城鎮化群體的融合共享問題,既是落實城鄉融合發展政策體系的內在要求和關鍵議題,也是推進以人為核心的新型城鎮化的重要組成部分。在城鄉二元空間格局及其發展模式約束下,中國城鎮化動力機制和推進模式存在自身的特殊邏輯,尤其是隨著逆城鎮化進程不斷加快,一方面是農業勞動力人口繼續單向流入大中城市,另一方面也在鄉村振興和“大城市病”的推拉作用下形成了農民工返鄉和市民下鄉的多重路徑和發展趨向。從地域空間上看,中國城鎮化的多重動力機制和多元推進模式為城鄉融合發展奠定了必要的社會基礎和實踐空間,學界在此過程中看到了不同層級地域空間在城鄉融合發展中的戰略定位和演化邏輯。

有學者以中國家庭半工半耕的生計結構配置和代際分工模式為切入點,闡釋了農民在城鄉之間雙向流動和通過代際接力方式快速城市化,農村社會也保持了有序分化和穩定,避免了發展中國家普遍出現的“貧民窟”現象,以及由此引發的政治社會局勢動蕩,形成獨具中國特色和優勢的漸進城鎮化模式[29]。也有學者看到了當前城鄉之間出現的兩棲群體,考察了其生成演化的制度環境及實踐模式,稱之為第三條城鎮化之路[30]。從地域空間上看,城鄉兩棲群體是在鄉村振興戰略深入實施過程中,看到了鄉村基礎設施、公共服務和經濟社會發展帶來的商機,并在城市與鄉村之間形成兩棲式社會關聯及生活方式,表現出“進城不落戶”與“返鄉不回村”的空間邏輯。如果說工業驅動型城鎮化為通過小城鎮戰略實現城鄉融合發展奠定了社會基礎,那么,在土地驅動型城鎮化推進過程中,農村集體土地的制度優勢、半工半耕的生計資源配置和家庭代際分工模式,為進退自如的農民工作出理性選擇提供了制度保障[31],并形成了中國家庭接力進城與漸進城鎮化道路。

進入新時期,尤其是新型城鎮化與鄉村振興雙輪驅動戰略實施以來,城鄉地域社會空間演化呈現邊界消弭、服務均等、制度銜接、治理融合等一系列新趨勢。小城鎮戰略轉向、城鄉家庭結構轉型、縣域經濟社會融合發展,以及鄉村振興戰略的深入實施等多重改革疊加效應,使得中國城鎮化動力機制和推進模式愈益多元化、動態化;而從城鄉地域社會空間實踐角度來看,新時期城鎮化發展演進過程中不同地域模式及其空間構造也呈現融合趨向,不僅包括基礎設施、物質載體等器物層面的互聯互通,也在公共服務、治理體系、社會保障等制度層面實現漸次銜接與融合共享。因此,在賦權增能的基礎上進一步營造有利于社會公正、城鄉融合的制度環境和地域空間,把進城與返鄉、去與留的權利還給城鎮化的多元主體,從而構建一個共建共治共享的地域性社會生活共同體,就成為全面推進以人為核心的新型城鎮化的必由之路。

全面推進以人為核心的新型城鎮化階段,城鄉融合的空間模式及其發展路徑依然面臨一系列制度困境。城鄉空間融合首先表現在物質空間的系統性提升和融合性改造。現階段在法律法規、推進模式、投融資機制等方面,城鄉融合的制度體系仍然缺乏科學性、系統性,尤其在村莊集聚提升和農民集中居住過程中,違背空間演化規律、侵害農民合法權益等現象時有發生。其次,城鄉空間融合還表現在發展機會、資源稟賦等方面的互聯互通、融合共享。現階段在機會均等、資源互通、收益共享等方面依然面臨諸多困境,尤其表現在城鄉發展機會不充分、城鄉資源雙向流動機制不完善、改革發展成果共享體制不健全等方面。另外,以集體土地制度為核心的結構性制約,使得城鄉融合進程中的返鄉、回鄉、下鄉依舊存在諸多現實掣肘和制度壁壘。

四、主體重塑、制度演進與空間融合:新型城鎮化的實現路徑

1. 超越城鄉的主體重塑:為了“人”的城鎮化

受日本地域社會學理論及其地域振興政策啟發,中國在城鄉融合發展進程中推進以人為核心的新型城鎮化,既要聚焦“人”的理性訴求及其整體性嬗變的制度障礙和體制困境,也必須關注不同地域社會構造模式及其地域秩序整合的空間實踐,也就是說,應當牢牢抓住“人”的主體性嬗變與重塑的主邏輯,在實踐中分別從城鄉二元地域格差演化機制及體制性困境,以及不同地域構造模式的社會空間營造及新公共性構建兩個維度發力,實現主體、制度、空間三重邏輯的復調演進與良性運行。

因此,必須落實城鄉融合發展的體制機制和政策體系,打通阻礙城鄉資源雙向流動、高效配置、融合共享的制度壁壘和實踐“堵點”,既要從“人”的主體性角度實現動能升級轉換,處理好“為了誰的城鎮化”問題,更重要的是在城鄉二元發展格局層面發力,切實破除體制機制壁壘,通過對城鎮化不同主體的賦權增能,營造有利于社會公正、城鄉融合的制度環境和城鎮化空間的同時,把進城、返鄉的去留權利真正還給城鎮化中的“人”。

就全面推進超越城鄉的以人為核心的新型城鎮化的

實現路徑而言,首先,必須扭轉傳統發展理念及其推進模式,把人的全面發展及其主體性重塑作為城鎮化的出發點和落腳點,尤其是要把人的訴求滿足和權益保障等民生議題作為衡量城鎮化發展質量的試金石。其次,必須從制度設計和政策體系方面協同發力,既要科學把握城鎮化發展演進的客觀規律和社會基礎,在新發展理念指引下不斷提升城鎮化發展的質量;又必須精準研判不同利益主體的現實訴求及其動態演化,尤其要在穩定就業、公共服務、社區治理、社會福利等民生事項方面,不斷突破城鄉二元戶籍制度及其運作慣性產生的政策藩籬和福利區隔。最后,要特別關注人的主體性嬗變及其重塑,尤其要以弱勢群體的主體適應、社會融合、心理體系等現實問題為導向,建立健全共建共治共享的新型社會治理制度及其政策體系。

2.“經濟人”與“社會人”:邁向融合共享的新型城鎮化

“人”在經濟學者眼中是勞動者,是創造人口紅利的重要來源。一方面,經濟新常態下供給側結構性改革的邏輯起點,就是要讓農業轉移人口在不同地域構造和空間布局“落地”,并在此過程中獲得均等化公共服務、一體化社會保障、高質量就業空間以及可持續生計發展,在釋放新一輪人口紅利過程中保障勞動力供給和勞動生產率提高,從而為中國經濟增長動能升級轉換、達到合理的增速區間奠定必要的社會人口基礎。另一方面,從需求側角度來看,“落地”后的農業勞動力轉移人口是城鎮社會的消費者,是國內大循環主體的有機組成部分,構建有利于振興地域經濟、釋放地域活力、提升地域福祉的新型地域政策體系,就必然要求在推進以人為核心的新型城鎮化過程中創新社會治理,尤其是縣域社會融合治理,使“落地”的農業勞動力轉移人口通過共建共治共享的治理共同體營造,真正融進去、活起來。

“人”在社會學者眼中是一個能動主體和理性個體,能夠在既定社會制度和政策框架下進行主體性選擇和策略性應對;“人”還是社會關系的結合體和承載者,表現出主體性、多樣性和動態性。在一個文明且現代的社會形態和制度語境里,主體性的“人”應當具有平等共享社會發展成果的權利,尤其是社會轉型過程中獲得均等化、融合化社會保障的權利。而作為實踐中的“人”,其現實訴求又是多樣的、復雜的,且在周遭環境演化和制度變遷過程中呈現動態性。換言之,城鎮化演進過程中的不同群體,或同一群體在城鄉演化的不同歷史時期,其核心訴求都是不同的,這就要求新時期推進以人為核心的新型城鎮化要有系統性、動態性思維。

因此,要切實轉換發展思路、升級動能模式,真正把“人”的多樣性訴求和多元化利益擺在首要位置,尤其是城鎮化演進中的近3億農業勞動力轉移人口,以及新型城鎮化戰略實施以來出現的就近就地城鎮化群體,將他們對美好生活的向往作為“十四五”期間推進以人為核心的新型城鎮化的出發點和落腳點。

一方面,要積極運用賦權增能的方法,把城鄉地域社會演化及其空間實踐的權利真正賦予城鎮化的主體,這也是中國城鎮化歷史演化至今,動力導向和發展宗旨必須正視的問題。

另一方面,要以國土空間戰略布局思維和區域社會經濟發展理念為指引,不斷健全地域性社會生活共同體的制度體系。具體而言,首先,要著眼“留得下”,在統籌深化戶籍、社會保障以及公共服務等相關制度改革的基礎上,穩步推進農業轉移人口市民化;其次,要聚焦“融得進”,通過加強職業技能培訓,切實解決好農業轉移人口的生計發展和職業保障問題,提高他們對城鎮化生活方式的認同,為構建地域化身份認同及新地域公共性奠定良好的社會基礎;最后,要關注“能返鄉”,積極落實城鄉融合發展政策體系,尤其是將縣域作為主陣地和主戰場,推進縣域范圍內基本公共服務均等化覆蓋和一體化建設,切實維護農業轉移人口在農村的合法權益,給他們營造既能進城落戶又可返鄉創業的地域空間和制度保障。

就推進以人為核心的新型城鎮化的實現路徑而言,要不斷破除城鄉地域格差演化機制及其發展模式遺留的體制障礙和制度藩籬。一是要在產業轉型和資源配置方面形成市場導向下的地域活力,尤其是縣域融合發展戰略下的家庭本位主義及城市—縣城—鄉鎮—村莊緊密銜接、利益共生的產業體系,把家庭這一微觀生產單位的內部代際資源結構及其工耕結合的配置模式,通過周期性返鄉和接力式進城的演化方式,在代際之間、進城與返鄉之間以及城、縣、鄉、村之間形成一個生產有機體和生活綜合體;或者如有學者所指出的,新時期農民工通過家庭化打工及流動的新傳統主義,在縣鄉村產業體系之中實現進城與返鄉的周期性演化[31]。

二是要以戶籍制度改革為契機,有序構建均等化基本公共服務和一體化社會保障體系,在實現勞動力資源配置的庫茲涅茨過程及其社會保護制度再生產的同時,通過新型職業能力提升與可持續就業保障實現人口紅利釋放和消費潛能激發,從供需兩側共同助推以人為核心的新型城鎮化。

三是要

聚焦地域規范、新公共性及地域行動體系等主體性方面的形塑與再造,通過城鄉社區治理創新與社會生活共同體營造,以融合共享治理格局和以人民為中心的新發展理念為指引,從社會心理、文化模式、治理體系等維度創新城鎮社區治理體制機制,基于精細化、智能化治理導向,把城鄉基層社區創建成創新、協同、綠色、開放、共享的發展新平臺、新空間。因此,在推進以人為核心的新型城鎮化進程中,要靈活運用空間融合理念,以地域認同和新公共性為實踐載體,積極營造有利于培育普遍主義價值規范和形塑主體性行動體系的地域性社會生活共同體。

參考文獻:

[1]蔡昉. 新中國城鎮化發展70年[M]. 北京:人民出版社,2019:213-215.

[2]胡小武. 面向未來:新型城鎮化研究綜述[M]//中國社會科學院社會學研究所. 中國社會學年鑒(2015—2017).北京:中國社會科學出版社,2019:197-221.

[3]陸銘. 從分散到集聚:農村城鎮化的理論、誤區與改革[J].農業經濟問題,2021(9):27-35.

[4]李強. 就地城鎮化模式研究[J].江蘇行政學院學報,2016(1):52-60.

[5]張鴻雁. 論中國新型城鎮化的優先戰略選擇——“零失誤城鎮化戰略”的理想類型與模式[J].山東社會科學,2014(1):49-55.

[6]王春光. 外來農村流動人口本地化的體制性困境[J].學海,2017(2):93-101.

[7]王紹琛,周飛舟. 打工家庭與城鎮化——一項內蒙古赤峰市的實地研究[J].學術研究,2016(1):69-76.

[8]周大鳴,鄭夢娜. 從“二元社區”到社區融合——以東莞虎門太平村為例[J].青年探索,2019(5):48-60.

[9]田毅鵬. 地域社會學的論理[M].北京:中國社會科學出版社,2020:4-5.

[10]田毅鵬. 東亞鄉村振興社會政策比較研究斷想[J].中國農業大學學報(社會科學版),2018(3):23-28.

[11]後藤範章. 我が國研究者における「地域社會」「地域社會學」の分析の二視角[J].社會學評論,1985,35(4):439-451.

[12]野口定久. 日本的地域福祉理念和理論的發展[J].社會政策研究,2018(3):111-127.

[13]馬曉河. 中國經濟邁上新的大臺階亟需加快推進城鎮化[J].農業經濟問題,2021(9):18-26.

[14]李培林. 社會學與中國社會巨變[M].北京:社會科學文獻出版社,2020:302-323.

[15]楊菊華. 新型城鎮化背景下戶籍制度的“雙二屬性”與流動人口的社會融合[J].中國人民大學學報,2017(4):119-128.

[16]熊景維. 農民工市民化的優先瞄準對象:基于市民化權能特征和公共投入約束的政策錨定[J].農業經濟問題,2021(6):60-75.

[17]田鵬. 社會空間視域下就地城鎮化的實踐邏輯研究——兼論制度紅利型就地城鎮化[J].學習論壇,2019(1):81-87.

[18]郭占鋒. 中國扶貧移民40年:軌跡、經驗與展望[J].西北農林科技大學學報(社會科學版),2020(5):37-47.

[19]仇葉. 論小城鎮激活鄉村地域系統的作用機制[J].中國特色社會主義研究,2020(4):64-73.

[20]沈潔,張可云. 中國大城市病典型癥狀誘發因素的實證分析[J].地理科學進展,2020(1):1-12.

[21]折曉葉,陳嬰嬰. 超級村莊的基本特征及“中間”形態[J].社會學研究,1997(6):35-43.

[22]費孝通. 行行重行行——中國城鄉及區域發展調查(下)[M].北京:群言出版社,2016:653-662.

[23]鶴見和子. 內發型發展:以日本為例[M]//北京大學社會學人類學所. 東亞社會研究.北京:北京大學出版社,1993:77-79.

[24]羅必良,洪煒杰. 城鎮化路徑選擇:福利維度的考察[J].農業經濟問題,2021(9):5-17.

[25]周飛舟,王紹琛. 農民上樓與資本下鄉:城鎮化的社會學研究[J].中國社會科學,2015(1):66-83.

[26]王春光. 農村流動人口的“半城市化”問題研究[J].社會學研究,2006(5):107-122,244.

[27]中共中央黨史和文獻研究院. 習近平關于“三農”工作論述摘編[M].北京:中央文獻出版社,2019:29.

[28]胡錦濤. 胡錦濤文選(第二卷)[M].北京:人民出版社,2016:247-248.

[29]夏柱智,賀雪峰. 半工半耕與中國漸進城鎮化模式[J].中國社會科學,2017(12):117-137.

[30]王春光. 第三條城鎮化之路:“城鄉兩棲”[J].四川大學學報(哲學社會科學版),2019(6):79-86.

[31]周飛舟. 農民工返鄉與“城鄉中國”的形成[J].中國農業大學學報(社會科學版),2020(1):126-129.

New Urbanization beyond Urban and Rural Areas:

Theoretical Framework, Multiple Logic and Implementation Path

TIAN? Peng

(College of Humanities and Social Sciences, Nanjing University of Aeronautics and

Astronautics, Nanjing 211106, China)

Abstract: It is an important strategic task during the “Fourteenth Five-Year Plan” to promote the people-centered new urbanization. Urban and rural regional geographical space is the material basis and practical carrier for promoting new urbanization. At present, the academic community has failed to build a comprehensive theoretical analysis framework to systematically explain the dialectical interaction of multiple logics such as subject, system and space in the evolution of urbanization in China. Drawing on Japans regional sociology theory for reflection, this study constructs the trinity theoretical framework of “subject-system-space” in Chinas new urbanization practice. On this basis, it explains the triple logic of the subject, system and space of the new urbanization practice. From the perspective of the benign interaction between “economic man” and “social man”,

the realization path of new urbanization towards integration and sharing is constructed. Research findings: In the process of urban-rural integration development, Chinas people-centered new urbanization should focus on the multiple attributes and realistic demands of “people”, as well as the institutional obstacles and institutional dilemmas of the overall evolution, where the spatial logic of the integration of different regional structural patterns and social order in the process of urbanization should be paid attention to.

On the one hand, it is necessary to transform the development ideas and upgrade the model of driving force, which truly puts the diverse demands and diverse interests of “people” in the first place; Meanwhile,? the methods of empowerment? can be used to give the right of urban and rural regional social evolution and spatial practice to the main body of urbanization. On the other hand, we should implement the integration of urban and rural development and people-centered new urbanization through empowerment. In the process of people-centered new urbanization, the concept of spatial integration should be flexibly applied to actively create a regional social life community that is conducive to cultivating universalist value norms and shaping the subjective action system.

Keywords:new urbanization;regional society;regional integration;main body remodeling

[責任編輯 崔子涵,方 志]