子午流注納干法針刺治療中風后痙攣性偏癱的臨床觀察

宋新民,梅 成

(黑龍江省中醫醫院,黑龍江 哈爾濱 150036)

腦卒中具有發病率高、致殘率高、死亡率高、復發率高的特點,嚴重威脅著當今人類的生命健康[1]。痙攣性偏癱是腦卒中患者致殘的主要原因,一般由弛緩性偏癱移行而來,通常在軟癱期2~3周后開始出現,臨床主要表現為患側肢體肌張力增高、腱反射亢進,嚴重者將喪失活動能力,給患者身體、心理都造成嚴重傷害。針刺療法對緩解中風后肢體攣縮確有療效[2],但從時間因素探討針刺治療中風后痙攣性偏癱療效的臨床研究相對較少。本研究主要觀察子午流注納干法針刺治療中風后痙攣性偏癱的臨床療效,現報道如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料 選取2020年10月至2021年9月黑龍江省中醫醫院收治的腦卒中痙攣性偏癱患者56例,采用隨機數字表法分為對照組和觀察組,每組28例。對照組男17例,女11例;年齡53~72歲,平均(62.28±5.79)歲;病程16~60d,平均(36.93±10.61)d;腦出血兩例,腦梗死26例。觀察組男16例,女12例;年齡55~78歲,平均(63.02±4.98)歲;病程15~70d,平均(34.61±12.52)d;腦出血1例,腦梗死27例。兩組患者一般資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。本研究符合《赫爾辛基宣言》相關倫理準則[3]。

1.2 診斷標準

(1)西醫診斷標準 參照《中國急性腦卒中臨床研究規范共識2018》中腦卒中的診斷標準:發病迅速,常有誘發因素,且伴有先兆癥狀;發病后迅速出現局灶性神經功能缺失癥狀,如偏身麻木、失語等;排除非血管性病因;經CT 或MRI證實存在相應病灶[4]。

(2)中醫診斷標準 參照《中風診斷療效評價標準(試行)》制定中風-中經絡的診斷標準:主癥包括偏身不遂、語言謇澀或不語、口舌?斜等癥狀,次癥包括頭痛、眩暈、飲水嗆咳、共濟失調等癥狀[5]。

1.3 納入標準 符合上述診斷標準;年齡>40歲;首次發病;病程最短15d,最長6個月;經改良阿什沃思量表(MAS)評定,患者患肢肌張力評級為1~3級[6-7];意識清醒,依從性較好且病情基本穩定,無嚴重并發癥;患者及其家屬自愿簽署知情同意書。

1.4 排除標準 存在嚴重的視、聽障礙,無法進行正常溝通者;其他誘因導致肢體痙攣或活動障礙者;伴有嚴重肝、腎功能不全或血液系統疾病、傳染病者;嚴重的惡病體質者;接受鎮靜類藥物、肌肉松弛劑等藥物治療者。

2 治療方法

兩組患者均接受常規住院治療,包括:①血壓控制。苯磺酸左氨氯地平片[施慧達藥業集團(吉林)有限公司,國藥準字H19991083,2.5mg/片)口服,每次2.5mg,每日1次。②血糖控制。鹽酸二甲雙胍緩釋片(正大天晴藥業集團股份有限公司,國藥準字H20031104,0.5g/片)隨餐口服,每次0.5g,每日1次;口服降糖藥不可控時,皮下注射胰島素。③血脂控制。阿托伐他汀鈣片(輝瑞制藥有限公司,國藥準字J20030047,10mg/片)口服,每次10mg,每日1次。④營養腦神經。胞磷膽堿鈉注射液(日本武田藥品工業株式會社,國藥準字H20040632,2mL∶0.25g)靜脈滴注,每次2 mL,溶于150 mL 葡萄糖溶液,每日1次。兩組患者均行常規康復訓練治療,主要包括軀干活動訓練、站起準備訓練、患側下肢負重訓練、站起坐下訓練、步行訓練、伸肘運動控制訓練,以及日常生活活動能力的康復訓練等[6]。

2.1 對照組 接受常規循經針刺治療。參考《針灸治療學》及《針灸大成》進行取穴,以陽明經腧穴為主,適當選取太陽經、少陽經等經腧穴以輔助治療[7-8]。肢體選穴:上肢選取肩髃、手三里、曲池、外關、合谷、后溪,下肢取環跳、髀關、梁丘、足三里、豐隆、承山、昆侖、懸鐘、解溪、申脈。隨證選穴:風痰阻絡配豐隆、合谷,風陽上擾配太沖、太溪,痰熱腑實配內庭、豐隆,氣虛血瘀配氣海、血海,陰虛風動配太溪、風池等穴。肢體選穴以患側為主,隨證選穴為雙側取穴。針刺前先用75%醫用酒精棉對針刺部位進行常規消毒,再使用0.30mm×40mm 毫針(貴州安迪藥械有限公司)進行針刺,根據患者癥狀表現分別采取補虛瀉實手法,針刺時間應避開子午流注納干法的選穴時間。靜留針30min,每日治療1次,10d為1個療程,連續治療10d后休息1d。治療4個療程。

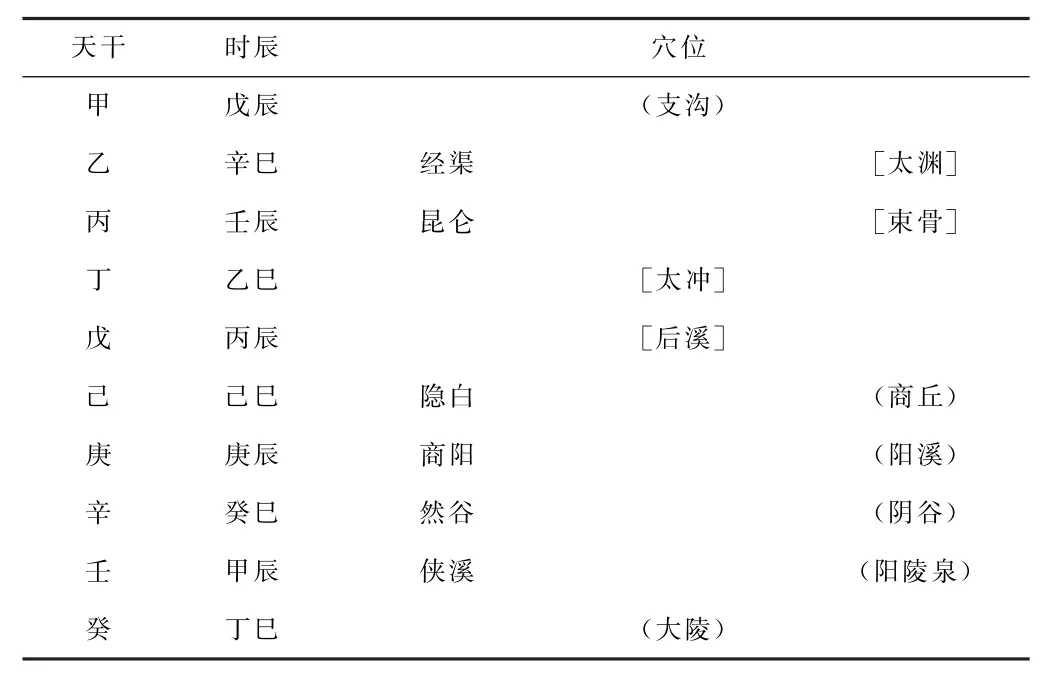

2.2 觀察組 接受子午流注納干法針刺治療。子午流注納干法開穴:根據徐氏子午流注逐日按時定穴歌選穴[8],若正值閉穴或無穴可開時按照單玉堂《子午流注與靈龜八法講稿》中“一四二五三零”增補開穴原則及合日互用原則進行選穴(見表1)[9]。操作時用75%醫用酒精棉對針刺部位進行常規消毒,針具規格同對照組,先針刺納干法所開時穴,針刺雙側腧穴,針刺后留針,再依對照組循經選穴原則針刺患側肢體,操作手法、留針時間及療程均同對照組。

表1 子午流注納干法開穴補瀉表

3 療效觀察

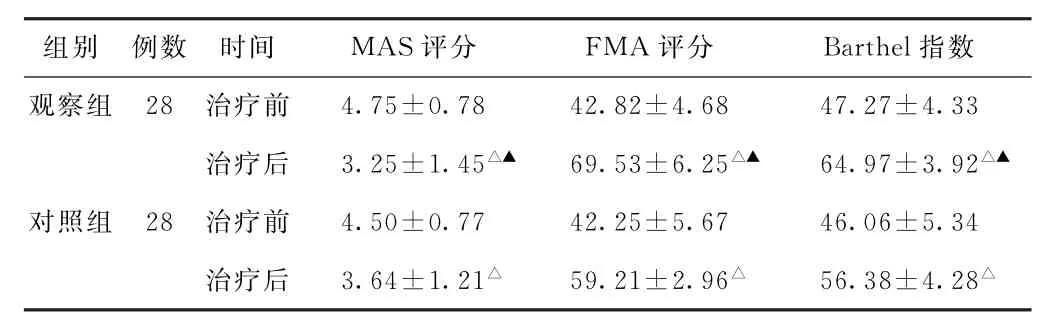

3.1 觀察指標 ①改良阿什沃思量表(MAS)評分。分別于治療前后進行評價,將患者患肢肘、膝關節作為評定對象,進行被動的牽拉,觀察其活動范圍,并感受其肌張力變化,評級、記錄得分(級數分為0、1、1+、2、3、4級,分別計1~6分),得分越高表示患肢痙攣程度越嚴重[10-11]。②Fugl-Meyer 運動功能評定量表(FMA)評分。分別于治療前后進行評價,FMA 評分包括上肢、下肢兩部分,滿分100分,評分越低表示患者運動功能越差[10]。③日常活動能力評分(Barthel指數)。分別于治療前后進行評價,Barthel指數包括吃飯、修飾、移動、穿衣等10個因子,滿分為100分,得分越高表示患者日常活動能力越強[10]。

3.3 結果 治療前,兩組患者MAS 評分、BI評分、Barthel指數比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。治療后,兩組患者MAS評分均低于治療前,且觀察組低于對照組;兩組患者FMA 評分、Barthel指數均高于治療前,且觀察組均高于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組中風后痙攣性偏癱患者治療前后改良阿什沃思量表評分、Fugl-Meyer運動功能評定量表評分、日常活動能力評分比較(分,±s)

表2 兩組中風后痙攣性偏癱患者治療前后改良阿什沃思量表評分、Fugl-Meyer運動功能評定量表評分、日常活動能力評分比較(分,±s)

注:1.MAS,改良阿什沃思量表;FMA,Fugl-Meyer 運動功能評定量表;Barthel指數,日常生活活動能力評分。2.與本組治療前比較,△P<0.05;與對照組治療后比較,▲P<0.05。

組別 例數 時間 MAS評分 FMA 評分 Barthel指數觀察組 28 治療前 4.75±0.78 42.82±4.68 47.27±4.33治療后 3.25±1.45△▲ 69.53±6.25△▲ 64.97±3.92△▲對照組 28 治療前 4.50±0.77 42.25±5.67 46.06±5.34治療后 3.64±1.21△ 59.21±2.96△ 56.38±4.28△

4 討論

中風患者的中樞神經受損,大腦高級中樞對低級中樞失去控制,造成運動神經元過度興奮,下中樞神經功能異常,從而表現為肌張力增強、腱反射亢進、患肢呈痙攣狀態、姿勢控制減弱或喪失等,不僅削弱了患者的日常生活能力,還使其產生了較大的心理負擔[12]。西醫治療中風后痙攣性偏癱的常規療法包括康復訓練、藥物治療(如巴氯芬、替扎尼定、丹曲林等)及手術治療等,均可在一定程度上緩解患者痙攣狀態,但因其治療費用昂貴、治療周期長、存在不良反應等,患者依從性不高,嚴重影響治療效果。

中醫對中風后痙攣性偏癱早有認識,將其歸為“筋病”“瘛疭”“痙證”等范疇。對于其病因病機,《難經·二十九難》載:“陰蹺為病,陽緩而陰急,陽蹺為病,陰緩而陽急。”陽蹺循行于下肢外側,陰蹺循行于下肢內側,二者相互協調、相互配合,共同實現肢體的靈活運動。若陰蹺脈氣失調,則會出現肢體外側肌肉遲緩而內側肌肉拘急攣縮;若陽蹺脈氣失調,則會出現肢體內側肌肉遲緩而外側肌肉拘急攣縮。此外,肝腎虧虛、氣血不養筋脈亦可導致痙攣,《奉時旨要》亦載:“口眼歪斜,半身不遂,及四肢無力,掉搖拘攣瘛疭者,皆筋骨之病也。肝主筋,腎主骨,肝藏血,腎藏精,精血虧損,不能滋養百骸…… 然血非氣不行,氣非血不化,血中無氣,則病為縱緩,氣中無血,則病為拘攣。”《醫方集解》則指出:“手足拘攣,風燥其筋而血不濡也。”現代醫家認為,中風后痙攣性偏癱的病機多為肝腎陰虛,水不涵木,導致肝陽上亢,風火相煽,以致痰瘀內生,肝風夾痰瘀阻滯脈絡,使營衛脈絡失和,筋脈不得氣血潤養,導致肢體攣急,治療方面既要滋陰潛陽,又要息風通絡[13]。

子午流注是“天人相應”思想在針灸學中的發展及衍生。中醫認為人的生命活動與自然界息息相關,這便是“天人相應”。正如《素問·生氣通天論》所言:“天地之間,六合之內,其氣九州、九竅、五臟、十二節,皆通乎于天氣。”至于疾病的發生發展,《靈樞·順氣一日分為四時》認為,疾病在一日之內有著旦慧、晝安、夕加、夜甚的不同變化,而某些疾病易在某一特定的時令季節或一天中的某一特定的時間段發作。子午流注針法便是以此理念為基礎,根據人體氣血運行的盛衰開闔,將五輸穴作為基本穴,按照陰陽五行的生克規律,結合天干地支時間周期,按時取穴治療疾病的一種特殊的針刺方法。由于其順應人體疾病的發生發展規律,在治療時往往會取得事半功倍效果。亦有研究表明,腦卒中發病具有明顯的晝夜偏差,且認為兒茶酚胺早晨活力增強是導致缺血性中風時間節律性的原因,考慮到時差因素,其好發時間段應多為辰、巳時[14]。《素問·六微旨大論》云:“謹候其時,氣可與期。”由此可見,針刺治療應合理選擇治療疾病的時間,在此基礎上應進行辨證取穴,加之適當的補瀉手法,可以使機體更易達到“陰平陽秘”的平衡狀態,從而起到預防、治療疾病的作用。

合日互用配穴由“五門十變”演化而來,兩天干相合之日,即甲與己合,乙與庚合,丙與辛合,丁與壬合,戊與癸合,其穴位可互為通用。增補開穴是單玉堂教授根據五行生克反向推演的開穴規律。單玉堂教授認為人體營衛之氣的晝夜運行是從相克到相生的,所以在納干法中五輸穴的排序應為“井、經、滎、合、輸”,而在干支相配形成的六甲、六乙……六癸的時辰亦遵循五行反克規律;再以天干配經絡(甲膽乙肝丙小腸……包絡同歸入癸方),“六穴”配“六時”,即甲戌、甲子、甲寅、甲辰、甲午,依次配膽經井(一)足竅陰、經(四)陽輔、滎(二)俠溪、合(五)陽陵泉、輸(三)足臨泣、納穴(零)液門[9]。依照以上方法,單玉堂教授最終將徐氏納干法循環流注所空缺的穴位補充完整,進一步擴大了其應用范圍,相關臨床報道亦證實了此方法的正確性及可行性[15]。本研究參考單玉堂《子午流注與靈龜八法講稿》進行逐日按時開穴,與傳統徐氏納干法開穴相比較,其推算方法更加簡便、易懂;在無穴可開時,通過增補開穴法可變閉穴為開穴,保證每日每時都有穴可開,使治療不會間斷。本研究結果顯示,治療后,兩組患者MAS評分均低于治療前(P<0.05),且觀察組低于對照組(P<0.05);兩組患者FMA 評分、Barthel指數均高于治療前(P<0.05),且觀察組均高于對照組(P<0.05),表明子午流注納干法針刺療法可改善中風后痙攣性偏癱患者肢體痙攣程度,提高運動能力及日常生活活動能力,值得臨床推廣。本研究樣本量不足,療程較短,評價指標相對單一,可能導致研究結果存在偏倚,應在今后研究中加以完善。