某全戶內220kV變電站建筑隔震設計*

雷翔勝,張季超,楊 勇,王熾欣,王 浩,許 勇,王亞輝

(1.廣東電網有限責任公司電網規劃研究中心,廣東 廣州 510080; 2.廣州大學廣東省模塊化建筑產業工程技術研究中心,廣東 廣州 510006)

0 引言

全戶內變電站是將電器設備全部布置在房屋內,與戶外敞開式變電站相比,具有占地面積小、設備性能穩定可靠等優點。戶內變電站房屋結構層高較大、樓板開洞較多、電器設備重力較大,與傳統房屋結構相比,結構設計難度較大。在地震發生時,房屋結構的抗震性能影響變電站的安全使用,變電站房屋采用隔震技術能有效降低水平地震效應的影響。

部分學者對全戶內變電站進行了研究,康然等[1]分析了高烈度區戶內變電站的抗震設計方法;張季超等[2]介紹了隔震減震技術在模塊化建筑中的應用;華坤等[3]分析了覆土空間下戶內變電站頂層隔震技術;李天天等[4]對全戶內變電站生產綜合樓進行隔震設計研究;謝強等[5]對全戶內變電站樓面電氣設備抗震設計方法進行了研究;魏珍中等[6]分析了抗震性能設計在某全戶內變電站生產綜合樓結構中的應用;程永鋒等[7]介紹了變電站電氣設備抗震研究現狀;張衛東等[8]闡述了特高壓變電站大型變壓器的隔震裝置安裝技術;馬國梁等[9]對大型變壓器的基礎隔震摩擦擺系統理論進行了研究;張鳴等[10]對特高壓變電站建筑物基于性能的抗震設計進行了研究;蘇瑋等[11]對甘肅隴南電力生產建筑減震隔震進行了分析;劉義娟等[12]對變電站建筑結構抗震設計中的問題進行了分析;劉占威等[13]對變電站主變壓器隔震和消能減震技術進行了研究;陳傳新等[14]對變電站主控通信樓隔震技術進行了研究。

本文結合潮州某220 kV變電站配電裝置樓項目,采用PKPM-GZ軟件進行隔震結構的一體化建模、設計與分析,介紹了變電站配電裝置樓采用基礎隔震的設計方法,并分析了配電樓采用基礎隔震后與非隔震結構的地震響應。隔震設計方法與分析結果能為隔震技術在全戶內變電站建筑中的應用提供參考。

1 工程概況

本文選取擬建的潮州某全戶內220 kV變電站配電裝置樓結構為研究對象,地下1層,地上5層,框架結構,建筑高度32.7 m,東西方向長約80.6 m,南北方向長約24.5 m,總建筑面積約8 200 m2。結構地震基本烈度為8度,基本地震加速度為0.2g,設計地震分組為第2組,場地類別為Ⅱ類建筑場地,基本風壓值為0.77 kN/m2,抗震設防類別為重點設防類,抗震等級為一級,項目效果如圖1所示。

圖1 變電站配電裝置樓效果Fig.1 Effect of substation configuration building

2 隔震設計

2.1 隔震模型建立

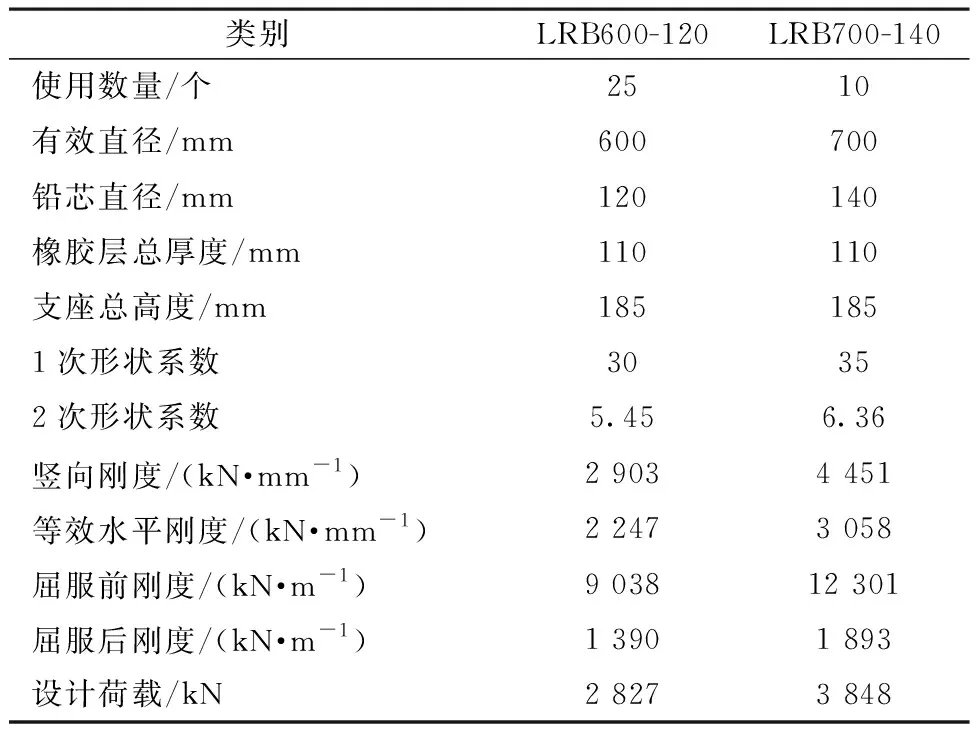

本項目采用PKPM-GZ軟件進行隔震結構的一體化建模、設計與分析,通過建立變電站配電裝置樓上部結構層、基礎隔震支座層和下支墩層,組裝成隔震結構的整體三維有限元模型,地震作用采用復振型分解法進行計算。變電站配電裝置樓隔震模型如圖2所示。

圖2 變電站配電裝置樓隔震模型Fig.2 Seismic isolation model of substation configuration building

2.2 隔震支座布置與選型

本項目采用基礎隔震,配電樓四周柱子上布置鉛芯橡膠隔震支座,內部柱子上布置天然橡膠隔震支座,在隔震支座選型時,先根據配電裝置樓上部結構荷載計算出柱底重力荷載代表值,按豎向壓應力初步估計隔震支座尺寸,然后根據試算,選出滿足規范要求的隔震支座尺寸及布置方案。

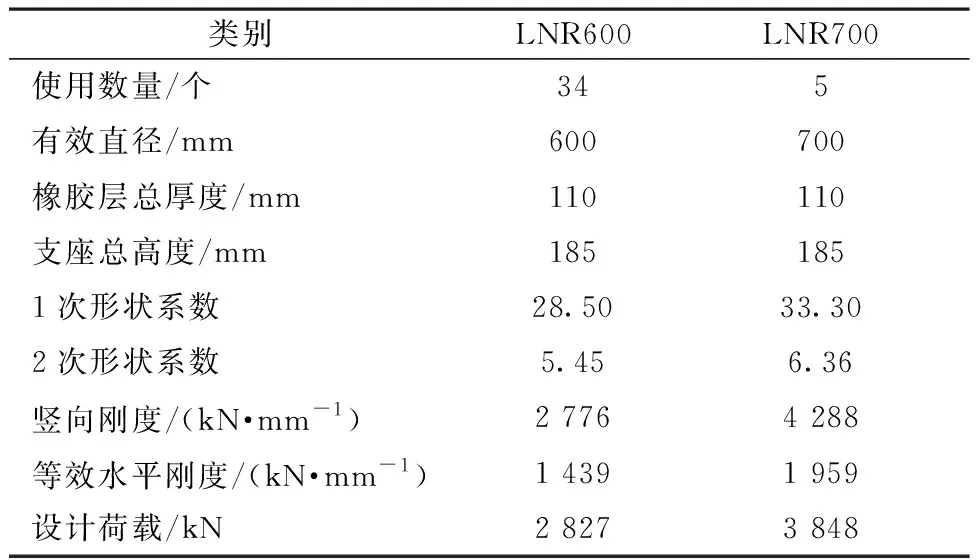

通過計算,本項目共使用了74個隔震支座,其中鉛芯橡膠隔震支座35個,天然橡膠隔震支座39個,各類型隔震支座數量及力學性能參數如表1,2所示。

表1 鉛芯橡膠隔震支座力學性能參數(型號G=6.0)Table 1 Mechanical performance parameters of lead rubber isolation bearings (model G=6.0)

表2 天然橡膠隔震支座力學性能參數(型號G=6.0)Table 2 Mechanical performance parameters of natural rubber isolation bearings (model G=6.0)

2.3 隔震支座驗算

2.3.1隔震支座壓應力驗算

通過計算得出,隔震支座在重力荷載代表值作用下,最大豎向壓應力為11.85 MPa,滿足規范要求的乙類建筑隔震支座最大豎向壓應力不超過12 MPa,支座具有足夠的安全儲備。

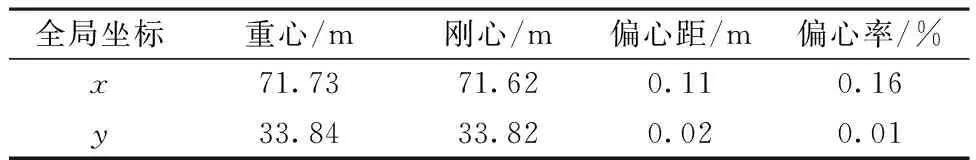

2.3.2隔震層偏心率驗算

本項目在設防烈度作用下隔震層偏心率的計算結果如表3所示:x向偏心率為0.16%,y向偏心率為0.01%,滿足規范要求。

表3 配電樓隔震層偏心率Table 3 Eccentricity of isolation layer of distribution building

2.3.3隔震層抗風承載力驗算

通過計算,x向風荷載作用下,隔震層水平剪力標準值為1 744.8 kN,y向風荷載作用下,隔震層水平剪力標準值為4 835.3 kN,隔震結構總重力的10%為20 567 kN,x向與y向隔震層水平剪力標準值均小于隔震結構總重力的10%,滿足規范要求。

3 隔震結構與非隔震結構對比分析

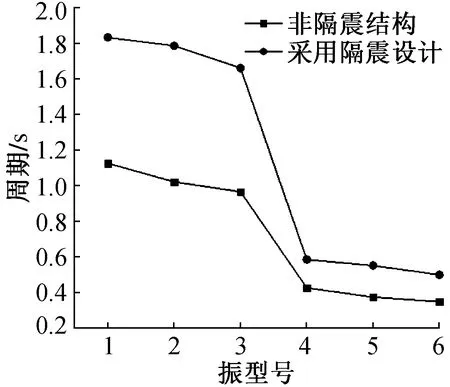

3.1 不同振型下周期對比分析

采用隔震設計與非隔震結構在中震不同振型下的周期對比如圖3所示,從圖中可以看出:不同振型下,采用隔震設計的變電站配電裝置樓周期均增大,周期延長系數為隔震后結構周期與隔震前結構周期的比值,振型1~6的周期延長系數分別為:1.627,1.747,1.718,1.371,1.471,1.432。由此可以得出:采用隔震措施后,配電裝置樓的周期延長明顯,能夠有效降低水平地震引起的破壞。

圖3 采用隔震設計與非隔震結構周期對比Fig.3 Comparison of period between isolated and non isolated structures

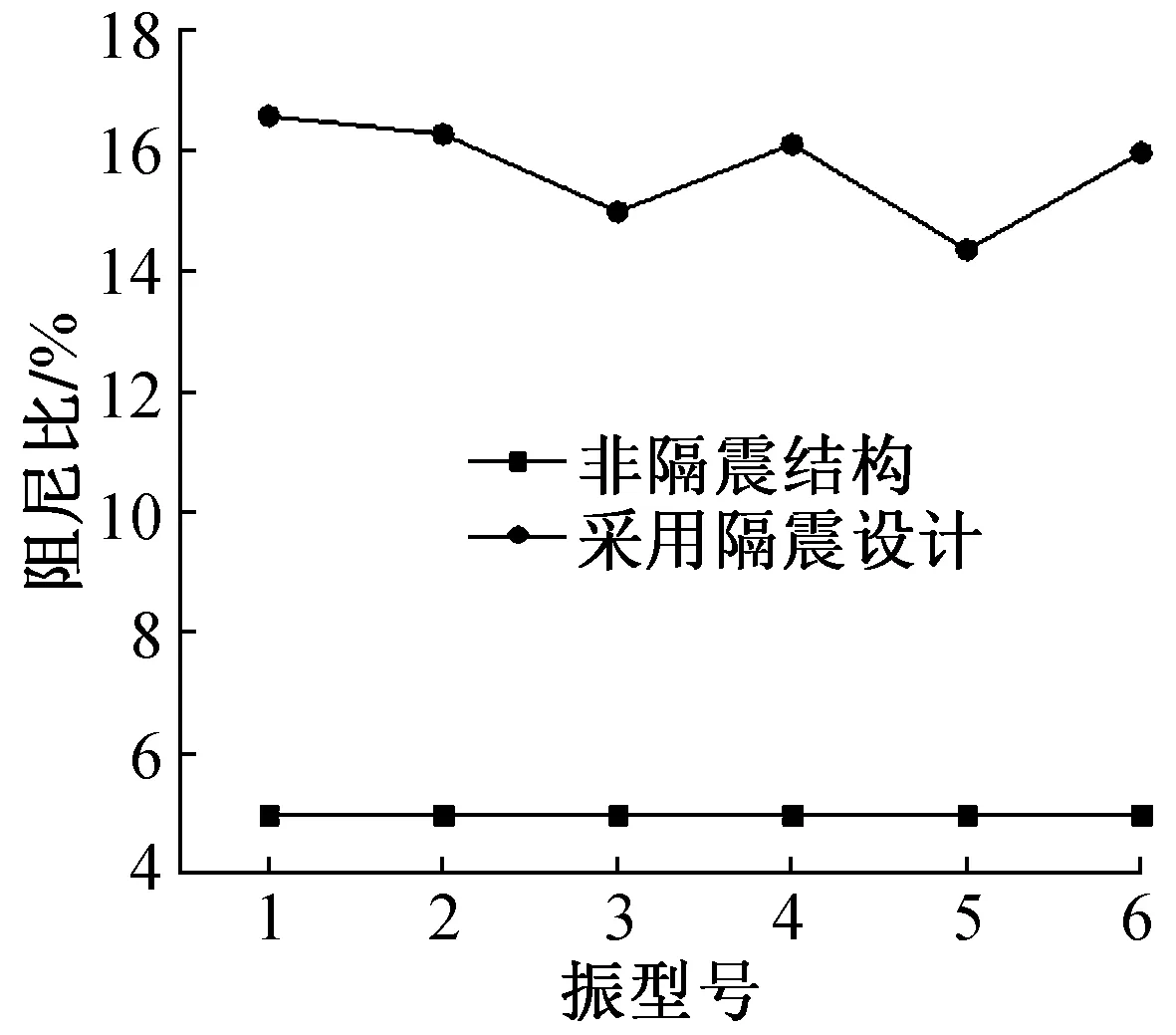

3.2 不同振型下阻尼比對比分析

變電站配電裝置樓采用隔震設計與非隔震結構在中震不同振型下的阻尼比對比如圖4所示,從圖中可以看出:隔震后配電裝置樓阻尼比明顯增大,以第一振型為例,隔震前阻尼比約為5%,隔震后阻尼比約為16.29%,增大了約3.26倍。

圖4 采用隔震設計與非隔震結構阻尼比對比Fig.4 Comparison of damping ratio between isolated and non isolated structures

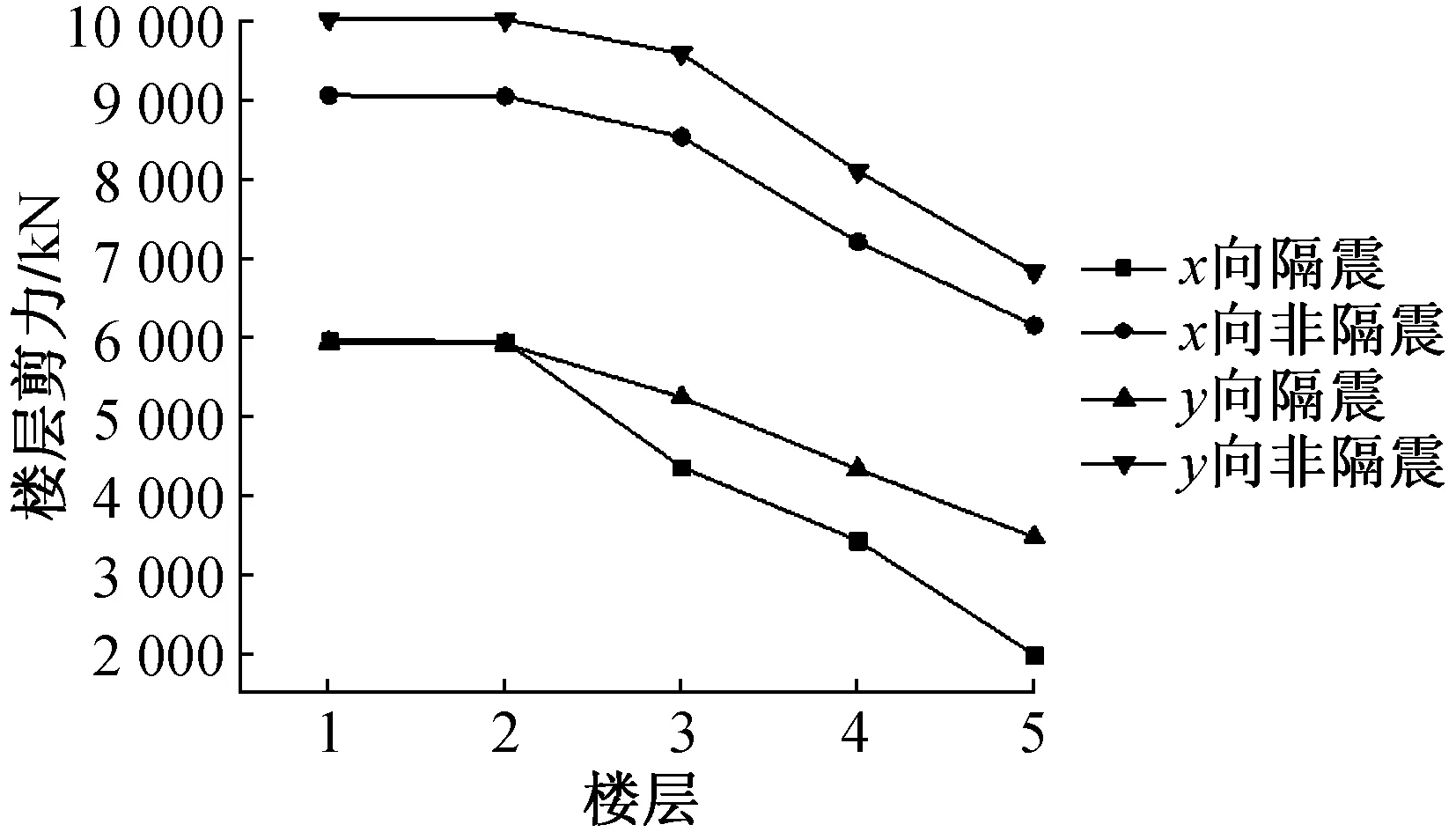

3.3 樓層剪力對比分析

圖5為變電站配電裝置樓采用隔震設計與非隔震結構在x向與y向中震作用下樓層剪力對比,從圖中可以看出:采用隔震設計的樓層剪力明顯減小。以底部樓層剪力為例,x向地震作用下,非隔震結構底部樓層剪力為9 070.1 kN,隔震結構底部樓層剪力為5 970.1 kN,減小了34%,底部剪力比為0.658,y向地震作用下,非隔震結構底部樓層剪力為10 036.2 kN,隔震結構底部樓層剪力為5 937.7 kN,減小了41%,底部剪力比為0.598。由此可以得出水平減震系數為0.658,根據規范隔震層上部結構的抗震措施可降低半度按7(0.15g)進行設計。

圖5 采用隔震設計與非隔震結構樓層剪力對比Fig.5 Comparison of floor shear force between isolated and non isolated structures

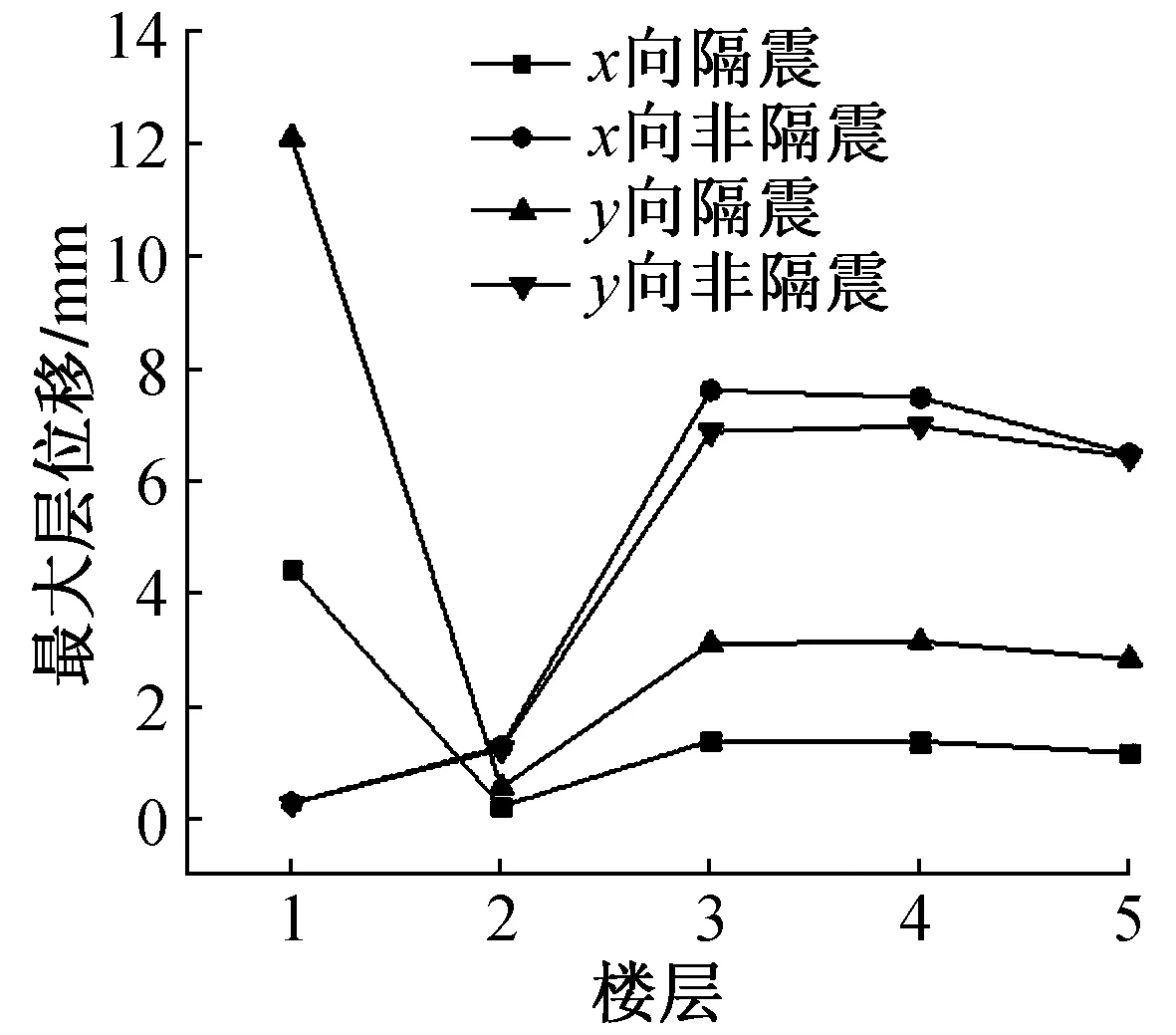

3.4 采用隔震設計與非隔震結構最大層位移對比分析

圖6為變電站配電裝置樓采用隔震設計與非隔震結構在x向與y向中震地震作用下最大層位移對比。從圖中可以看出:1層為隔震層,x向與y向地震作用下,最大層位移均為隔震結構大于非隔震結構,隔震層以上樓層的最大層位移均為隔震結構小于非隔震結構。以2層為例,x向地震作用下非隔震結構的最大層位移為1.29 mm,隔震結構的最大層位移為0.23,減小了82%。y向地震作用下非隔震結構的最大層位移為1.25 mm,隔震結構的最大層位移為0.57,減小了54%。

圖6 采用隔震設計與非隔震結構最大層位移對比Fig.6 Comparison of maximum floor displacement between isolated and non isolated structures

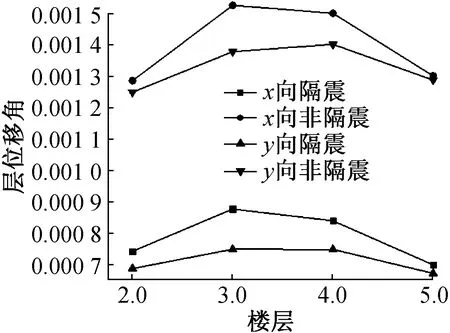

3.5 采用隔震設計與非隔震結構層位移角對比分析

圖7為變電站配電裝置樓采用隔震設計與非隔震結構在x向與y向中震地震作用下,隔震層以上樓層層位移角對比。從圖中可以看出:x向與y向地震作用下,隔震層以上樓層的最大層位移角均為非隔震結構大于隔震結構。以2層為例,x向地震作用下非隔震結構的層位移角為1/777,隔震結構的層位移角為1/1 346,減小了42%。y向地震作用下非隔震結構的層位移角為1/800,隔震結構的層位移角為1/1 435,減小了45%。

圖7 采用隔震設計與非隔震結構層位移角對比Fig.7 Comparison of displacement angle between isolated and non isolated structures

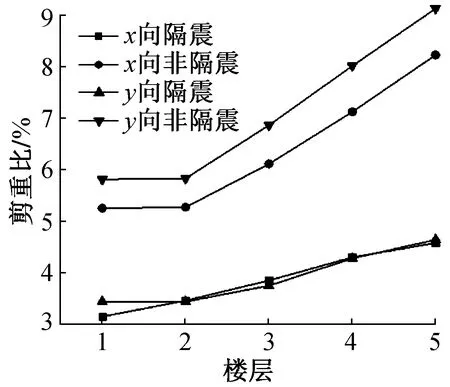

3.6 采用隔震設計與非隔震結構剪重比對比分析

圖8為變電站配電裝置樓采用隔震設計與非隔震結構在x向與y向中震地震作用下的剪重比對比。從圖中可以看出:x向與y向地震作用下,樓層剪重比均為非隔震結構大于隔震結構。以2層為例,x向地震作用下非隔震結構的剪重比為5.28,隔震結構的剪重比為3.47,減小了34%。y向地震作用下非隔震結構的剪重比為5.84,隔震結構的剪重比為3.45,減小了41%。

圖8 采用隔震設計與非隔震結構剪重比對比Fig.8 Comparison of shear weight ratio between isolated and non isolated structures

4 結語

本文結合潮州某220 kV變電站配電裝置樓項目,介紹了變電站配電裝置樓采用基礎隔震的設計方法,并分析了采用基礎隔震后與非隔震結構的地震響應,主要結論如下。

1)采用PKPM-GZ軟件可對全戶內變電站配電裝置樓進行隔震設計與分析。隔震結構需要進行隔震支座壓應力驗算,隔震層偏心率驗算與隔震層抗風承載力驗算。

2)配電裝置樓采用基礎隔震后,不同振型下,隔震結構的周期和阻尼比均增大,配電裝置樓周期的延長能夠有效降低水平地震引起的結構破壞。

3)配電裝置樓采用基礎隔震后,樓層剪力明顯減小,x向地震作用下,底部樓層剪力減小了34%,y向地震作用下,底部樓層剪力減小了41%。

4)配電裝置樓采用基礎隔震后,隔震層以上樓層最大位移和位移角均減小。隔震結構剪重比小于非隔震結構。