針刺肌筋膜觸發點對頸肩綜合征的療效分析

代純澤(天津市北辰區中醫醫院,天津 300400)

頸肩綜合征也被稱為低頭綜合征,是目前臨床上常見慢性疾病中的一種[1]。由于工作學習,長時間伏案、低頭或注視電腦等不良習慣引起頸肩部位肌肉勞損或頸椎曲度不良,導致血運受到阻礙,進而出現頸部肌筋膜炎、頸椎病、嚴重的甚至會伴有耳鳴眩暈等綜合癥狀[2]。隨著現代人類生活方式的改變,智能電子產品的普及應用,導致該病的病發率也隨之增長,且發病人群呈現年輕化[3]。由于該病的發病因素較多,且發病機制一般較為復雜,其治療方法也呈現出多樣化,包括物理治療、藥物治療和針刺治療等多種治療方式,而針灸治療作為中醫治療中的一種,對多種慢性疾病具有良好的治療效果[4]。研究[5]表明,針刺療法可通過患者疼痛門控理論進而緩解其疼痛程度,且對患者病灶區功能改善有顯著效果。有資料[6]顯示,約95%的慢性疼痛患者都存在肌筋膜觸發點,且在臨床診斷局部顫動或疼痛類疾病都和肌筋膜觸發點密切相連。因此,本研究對針刺肌筋膜觸發點對頸肩綜合征的療效進行分析,現報告如下。

1 資料與方法

1.1一般資料 選取2022年1月-2023年1月在我院治療的頸肩綜合征患者60例作為研究對象,按隨機數字分配法分為對照組(30例)和觀察組(30例);其中對照組男14例,女16例;年齡22-60歲,平均年齡(35.17±4.15)歲;病程5-10個月,平均病程(4.16±2.13)個月;觀察組中男12例,女18例;年齡22-62歲,平均年齡(35.58±4.19)歲,病程4-11個月,平均病程(4.53±2.01)個月;兩組患者性別、年齡以及病程等一般資料比較,無明顯差異(P>0.05)。納入標準:①所有患者通過病理檢查均符合頸肩綜合征的診斷標準且符合中醫辨證標準[7];②所有患者知情本次研究目的并簽署知情同意書。排除標準:①伴有嚴重器質性惡性腫瘤患者;②哺乳期婦女或妊娠期孕婦;③伴有言語障礙或溝通能力障礙患者;④伴有認知障礙或精神類疾病患者;⑤伴有針灸治療禁忌患者;⑥因個人原因或其他原因不能堅持本研究或中途退出者。此外,因骨質疏松類疾病引發的纖維肌疼痛不在本研究之內。本次研究通過我院倫理委員會審核批準。

1.2診斷標準 主要標準包含:①主訴局部位置疼痛;②主訴肌筋膜觸發點疼痛,且疼痛部位感覺異常;③疼痛部位肌肉觸碰可明顯觸使肌肉緊張且帶有疼痛感;④在測量診斷時,部分區域運動受限制,活動范圍縮小;⑤沿肌肉緊張部位游走觸摸,觸碰某點具有強烈的觸痛感。次要標準包含:①針刺或觸診肌肉緊張時,可引起局部顫抖反應;②游走觸摸時出現觸痛點或壓痛點,患者主訴有異常感覺;以上診斷標準符合其中2-3條,即可被確診。

中醫辨證標準包含:符合血瘀氣滯型辨證標準《中藥新藥臨床研究指導原則(試行)》,主要癥狀表現為:病變處痛處不移、腫脹以及疼痛,有青紫瘀斑或較大血腫,關節處有活動障礙。

1.3方法 對照組采取常規電針治療方案,選取風池穴、肩井穴、頸百勞穴、膈俞穴、肩髎穴以及肩髃穴;針具選取0.32mm×40mm以及0.30mm×25mm的一次性無菌針灸針,型號BT701-1A電針儀器(生產廠家:深海華誼醫用儀器有限公司)。針灸前對以上針具以及穴位進行常規消毒,取患者俯臥位,其中頸百勞穴和風池穴選0.30mm×25mm的針灸針進行針灸,其他穴位選0.32mm×40mm針灸針進行針灸。其中肩髃穴、風池穴、肩髎穴以及頸百勞穴采取直刺方式,針尖刺入深度約為0.5寸,膈俞穴以及肩井穴針尖刺入深度約為0.8寸,患者微感到酸脹為最佳,在得氣以后連接電針儀器,選擇疏密波,把刺激強度調至患者能最大接受的耐受程度為宜,每次治療持續30分鐘,1次/2d。

給予觀察組患者針刺肌筋膜觸發點治療方案,對患者疼痛處肌肉組織進行觸診,病變部位肌肉緊張度明顯增高的部位則是肌筋膜觸發點的部位,且硬度最高點則為肌筋膜觸發點,對其持續按壓可引發肌筋膜區域疼痛。同樣選取患者俯臥位,施術者左手對肌筋膜觸發點進行固定,右手持0.30mm×40mm一次性無菌針灸針進行直刺,針尖刺入深度約為20-50mm之間,對其觸發點進行反復快速提刺動作,直至引發局部肌肉抽搐,致使肌纖維出現短暫收縮,當觸發點肌肉停止抽搐以后停止提刺動作并留針20分鐘,1次/2d。

1.4觀察指標 ①兩組治療前后中醫證候評分比較,依據《中藥新藥臨床研究指導原則(試行)》中軟組織損傷程度分級量表對頸肩綜合征行中醫證候評分。其中疼痛程度分為:輕度疼痛(時作時止)、中度疼痛(疼痛可忍)、重度疼痛(疼痛難忍)3個等級。按照等級計分為2分、4分以及6分;腫脹評分依據中心腫脹高度<0.5mm為輕度,腫脹高度在5mm-1cm之間為中度,腫脹高度>1cm為重度,按照等級計分為2分、4分以及6分;按壓疼痛評分:用力按壓時感覺疼痛為輕度,適當力度按壓時感覺疼痛為中度,觸碰按壓時感覺疼痛為重度,按照等級計分為2分、4分以及6分;功能障礙評分:可正常活動且生活可以自理為輕度,生活可自理但無法正常勞動為中度,生活無法自理且勞動能力喪失則表示為重度,按照等級計分為2分、4分以及6分;瘀斑評分:瘀斑面積在2-4cm為輕度,瘀斑面積在4-16cm為中度,瘀斑面積>16cm則表示為重度,按照等級計分為2分、4分以及6分;以上各項評分相加則為中醫證候評分,評分越高表明癥狀改善越差。②兩組治療前后頸椎活動度評分比較,采用關節量角器對兩組后伸度、右側側屈度、前屈度以及左側側屈度進行測量。③采用疼痛問卷量表(SF-MPQ)對兩組患者治療前后的疼痛程度進行比較,該量表包含:現實疼痛評分(PPI)、疼痛分級評分(PRI)以及視覺模擬評分(VAS)3項,評分相加則表示為SFMPQ評分,評分越高,則表明疼痛越嚴重。④兩組臨床療效比較,瘀斑、疼痛以及腫脹等臨床癥狀完全消失,且關節活動正常,中醫證候評分降低95%以上,則表示為痊愈;瘀斑、疼痛以及腫脹等臨床癥狀基本消失,且關節活動不受限制,中醫證候評分降低70%-95%,則表示顯效;瘀斑、疼痛、腫脹以及關節活動等有所改善,中醫證候評分降低30%-69%,則表示為有效;瘀斑、疼痛、腫脹以及關節活動等無改善,中醫證候評分降低<30%,則表示為無效。總有效率=(痊愈例數+顯效例數)/總例數×100%。

1.5統計學方法 本次研究所有數據均采用SPSS21.0進行處理,計量資料以(±s)表示,兩組間比較采用t檢驗;計數資料以[n(%)]表示,兩組間比較采用χ2檢驗,以P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

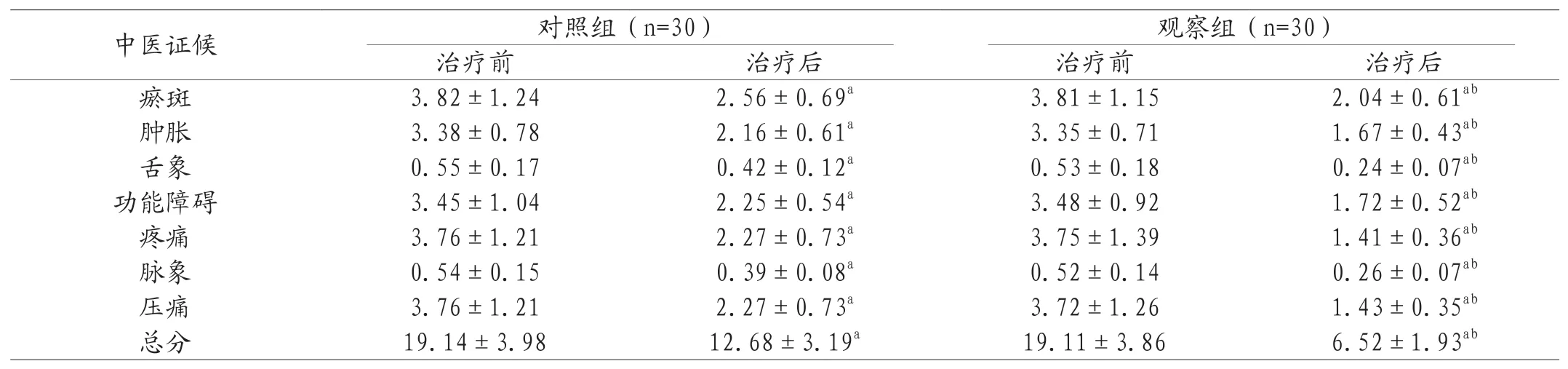

2.1兩組治療前后中醫證候評分比較 兩組治療后中醫證候評分明顯低于治療前(P<0.05),且觀察組治療后水平更優于對照組(P<0.05),詳情見表1。

表1 兩組治療前后中醫證候評分比較(±s,分)

表1 兩組治療前后中醫證候評分比較(±s,分)

注:治療后與治療前比較,aP<0.05,觀察組治療后與對照組比較,abP<0.05。

?

2.2兩組治療前后頸椎活動度評分比較 兩組治療后頸椎活動度評分明顯高于治療前(P<0.05),且觀察組治療后的評分更優于對照組(P<0.05),詳情見表2。

表2 兩組治療前后頸椎活動度評分比較(±s,分)

表2 兩組治療前后頸椎活動度評分比較(±s,分)

注:治療后與治療前比較,aP<0.05,觀察組治療后與對照組比較,abP<0.05。

?

2.3兩組患者治療前后的SF-MPQ評分對比 兩組治療后的SFMPQ評分明顯低于治療前(P<0.05),且觀察組更優于對照組(P<0.05),詳情見表3。

表3 兩組患者治療前后的SF-MPQ評分對比(±s,分)

表3 兩組患者治療前后的SF-MPQ評分對比(±s,分)

注:治療后與治療前比較,aP<0.05,觀察組治療后與對照組比較,abP<0.05。

?

2.4兩組臨床療效比較 觀察組治療后的總有效率為100%,明顯高于對照組(83.33%)(P<0.05),詳情見表4。

表4 兩組臨床療效比較[n(%)]

3 討論

頸肩綜合征是一種頸肩部位軟組織損失的慢性疾病,其臨床發病特征為病變處肌肉緊張且擁有多個觸痛點,能夠引發局部不同程度顫動反應以及牽涉疼痛。目前,臨床研究發現該病的發病機制主要為肌筋膜觸發點[8]。隨著病變區域肌肉的功能損傷,導致內部組織發生代謝異常,因代謝異常所產生的分泌物導致血管形成收縮,且在交感神經以及中樞神經作用下形成疼痛感。對于肌筋膜觸發點的疼痛感并非是單一的觸碰和按壓時感覺到的疼痛,而是表現于疼痛感擴散至其他部位。

目前臨床治療頸肩綜合征有多種方法,如外用鎮痛藥、口服非甾體抗炎藥以及物理治療法等。長期的服藥治療,可能會導致患者對藥物產生抗藥性以及不良反應,物理治療頸肩綜合征則具有周期長、費用高等諸多弊端,而中醫針灸治療具有歷史悠久、經驗豐富且安全可靠等特點,被臨床廣泛應用。中醫認為頸肩綜合征的病因在于痹[9],在《素問·痹論》中提到“痹在于骨則重……于筋則屈不伸”,表明了筋骨以及血行對該病的影響。“諸痹,良由營衛先虛”,說明先天性不足或是后天性勞損導致的正氣虧虛和痹證具有緊密關聯,如久行傷筋、久立傷骨、久視傷血,正氣不足導致氣血凝滯以及瘀阻經脈,而經絡不暢則引發疼痛,久不治則成痹。電針治療采取疏密波對風池穴、肩井穴、頸百勞穴、膈俞穴、肩髎穴以及肩髃穴進行刺激,其中風池穴具有通經活絡以及調和血氣的功效;肩井穴屬于膽經交會穴,具有通血氣行以及祛風活絡的功效;頸百勞穴是經外奇穴中的一種,膈俞穴屬于血會之穴,具有通經止痛、活血祛瘀的功效;肩髎穴和肩髃穴具有疏散風熱、通經活絡以及緩解肩疼痛的功效[10]。針灸中循經取穴方法是針對頸肩綜合征的發病機制,依據肌筋膜觸發點而引發的疼痛進行精確取點,通過對其進行反復提刺,使其局部發生顫動反應,進而到達鎮痛效果[11]。本研究結果顯示,中醫證候評分能夠將頸肩綜合征的癥狀細致化,能夠更好地體現出各項癥狀的恢復情況,觀察組治療后的中醫證候評分皆低于對照組,表明針刺肌筋膜觸發點相比傳統電針治療頸肩綜合征具有更好的治療效果;頸椎活動度可以有效地體現出患者頸部關節活動度以及活動功能,觀察組治療后的頸椎活動度皆顯著高于對照組,表明針刺肌筋膜觸發點治療頸肩綜合征能夠更加有效地提高患者的頸椎活動度;觀察組治療后SF-MPQ評分顯著低于對照組且治療有效率顯著高于對照組,表明針刺肌筋膜觸發點治療頸肩綜合征能夠有效緩解頸肩疼痛且治療效果更加顯著。

綜上所述,針刺肌筋膜觸發點治療頸肩綜合征可有效減輕患者疼痛感,提高頸椎活動度,治療效果顯著。