中西醫結合治療IgA腎病的隨機對照試驗結局指標的選擇

楊 珂 李 靖 何俊伯 張正媚 王梅杰 周 妍 趙鑫雨 周夢遠 岳書頡

(北京中醫藥大學東直門醫院,北京,100700)

IgA腎病因腎臟病理表現為IgA或以IgA為主的免疫復合物沉積于腎小球系膜區而命名,是亞太地區臨床最常見的腎小球疾病,占原發性腎小球疾病的35%~55%[1-2],在我國原發性腎小球疾病中占比約為45.26%,腎臟病理穿刺結果中占30%~40%[3-4],最終20%~40%發展至終末期腎臟病。

隨著IgA腎病的關注度及展開的臨床研究逐年增加,其中結局指標作為臨床試驗必不可少的一部分有著不可替代的地位,但基于個體間的生理、病理、生命質量需求、相關評價量表、臨床醫師的主觀選擇、不同臨床試驗中心硬件設施等差異性,使IgA腎病相關的臨床試驗結局指標存在較大的差異性,尤其施行中醫藥或中西醫結合方法為干預措施的更甚,為進一步分析、合并IgA腎病臨床試驗帶來較大不便,致試驗結果難以轉化為級別較高的臨床證據,且一定程度上造成了社會資源的浪費。因此本文通過研究分析中醫藥或中西醫結合治療腎功能正常的IgA腎病的隨機對照試驗(Randomized Controlled Trial,RCT),希望可以為IgA腎病建立核心指標集提供一些幫助。

1 資料與方法

1.1 檢索策略 本次分析中,只在計算機網絡檢索中醫藥或中西醫結合治療IgA腎病的臨床RCT相關文獻,檢索時間范圍為建庫至2021年9月;選擇的中文數據庫有:國家知識基礎設施數據庫(China National Knowledge Infrastructure,CNKI)、中國生物醫學文獻數據庫(China Biology Medicine Database,CBM)、中國學術期刊數據庫(China Science Periodical Database,CSPD)及中文科技期刊數據庫(Chinese Citation Database,CCD)。英文數據庫包括:Cochrane Library、PubMed、EMbase數據庫。用到的中文檢索詞有:“IgA腎病”“慢性腎炎IgA”“Berger”“中西醫結合方法”“中醫藥方法”“臨床研究”“臨床觀察”“隨機對照試驗”。用到的英文檢索詞有:“IgA kidney”“Berger”“Integrated method of traditional Chinese and Western medicine”“Methods of traditional Chinese medicine”“clinical research”“randomized controlled trial”。

1.2 納入標準 1)文獻中提到所做試驗是臨床RCT,暫不考慮是否應用盲法及隱藏分配。2)研究對象:第一診斷為原發性IgA腎病的患者,符合腎臟病理穿刺結果且腎功能正常。3)干預措施:中西醫結合或者中醫藥治療。4)結局指標:不作為納入及排除標準。5)有簽署知情同意書者。

1.3 排除標準 1)未提及明確的診斷標準;2)研究對象腎功能異常;3)動物實驗、藥理作用機制研究等基礎研究、會議文獻及相關個案案例報道;4)專家或臨床經驗的分享、綜述性質文章;5)僅存在觀察組,而未設立對照組。

1.4 數據的規范與數據庫的建立 1)將各數據庫檢索到的文獻一并導入NoteExpress3.5.0.9054軟件,通過該軟件對文獻進行查重。2)根據研究內容進行研究資料提取表的制作,提取資料應包括文章的題目、作者、發表的年份、觀察組和對照組的年齡、蛋白尿、血尿、Lee分級等基線資料、干預措施、結局指標、療程、不良反應等。

2 結果

在之前選擇的中英文數據庫輸入檢索詞,初步得到文獻363篇,其中英文文獻為3篇。剔除重復及名家經驗、個案報道、會議文獻、動物實驗、腎功能異常之后得到25篇文獻,其中英文文獻0篇。

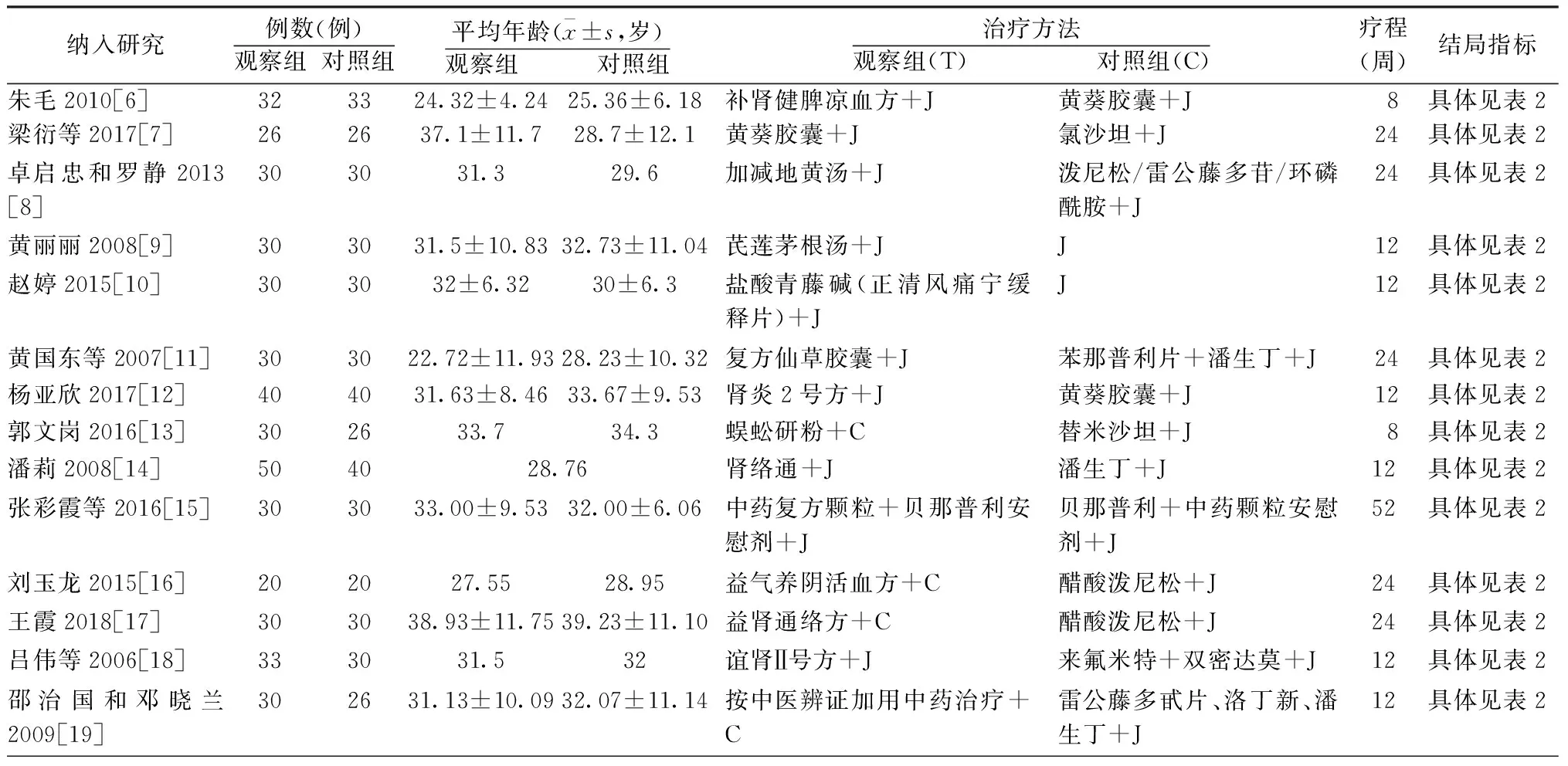

2.1 納入文獻總體特征 共納入25篇文獻,研究對象均為腎功能正常的IgA腎病患者,8篇具體提及腎功能正常判定標準為血肌酐值<133 μmol/L,余未提及腎功能正常標準;全部為中文文獻,發表年份為2003—2020年,均為隨機對照臨床試驗,其中11篇提到隨機對照臨床試驗的具體隨機方式,大多為隨機數字表法,少數為就診順序。受試者年齡集中在25~45歲之間,與IgA腎病的發病年齡相符;觀察時間為8~52周。見表1。

表1 納入文獻總體特征

2.2 納入文獻結局指標總體特征 納入文獻的結局指標共有36項,參考“有效性試驗核心結局指標測量”(Core Outcome Measures in Effectivenes Strials,COMET)工作組發布的《COMET手冊》1.0版[5],將納入文獻的結局指標分為1)中醫癥狀、癥候積分及癥候量表類;2)療效判定(包括中醫、西醫);3)實驗室指標;4)不良反應4大類。其中實驗室指標可具體分為安全性指標、療效性指標、腎損害早期敏感指標、基于特定需要或中醫癥狀的相關指標4類。見表2。

表2 納入文獻結局指標總體特征

2.3 結局指標具體描述

2.3.1 中醫辨證分型、癥候積分及癥候量表類 本次納入25篇文獻,以中醫辨證分型、癥候積分及癥候量表作為結局指標之一的共有13篇[6,9-12,14,16-17,23,26-27,29-30],8篇參照2002年國家藥品監督管理局編寫的《中藥新藥臨床研究指導原則》中的中醫辨證分型標準制定[6,9-10,14,17,27,29-30]。2篇參照1996年第十二屆全國中醫腎病學術討論會《無錫會議)專題討論修訂通過的慢性腎炎診斷及辨證分型標準制定[11,26]。2篇參照中華中醫藥學會腎病分會慢性腎小球腎炎的辨證分型標準(2006年)及中華中醫藥學會腎病分會IgA腎病的辨證分型標準(2007年)[12,16]。1篇參照參照衛生部l988年制定的“中醫證候規范”分為陰虛內熱型、氣陰兩虛型﹑脾腎氣虛型[23]。

2.3.2 有效率 總體情況:1)評價有效率的內容一致:均以蛋白尿及尿紅細胞計數下降為標準。2)參照標準及劃分綱目不同:3篇參照《中藥新藥治療慢性腎炎臨床研究指導原則》制定的慢性腎小球腎炎療效標準[9,11,13],1篇參照中華中醫藥學會腎病分會制定的療效評定標準[20],余有效率參照標準為自擬,6篇設定中醫證候積分有效率評定標準[6,9-10,16,20,28]。4篇以“完全緩解、部分緩解、無效”3個綱目劃分[13-14,20,22],1篇以“完全緩解、部分緩解、好轉、無效”4個綱目劃分[11];3篇以“臨床控制、顯效、有效、無效”4個綱目劃分[9,16,28]。

2.3.3 實驗室指標 1)安全性指標:所納入文獻中,僅不足一半的文獻提及安全性指標,其中均提到肝功能,僅有1篇未提及血常規,其余指標各文獻均為零星選取。2)腎功能相關指標:全部文獻均選擇腎功能作為結局指標之一,其中尿紅細胞計數作為結局指標之一被納入的全部文獻提及,其次是24 h尿蛋白定量,有1篇未提及[6],余指標按提及頻率依次為血肌酐、尿素氮、腎小球濾過率、尿紅細胞畸形數。3)早期腎損害敏感指標:僅3篇文獻選擇將尿β2微球蛋白或尿N-乙酰-β-D微球蛋白作為結局指標。4)基于特定需要或中醫癥狀的相關指標:提及最多的為血漿/血清白蛋白,余依次為免疫球蛋白、血脂、血糖、血凝、心功能。

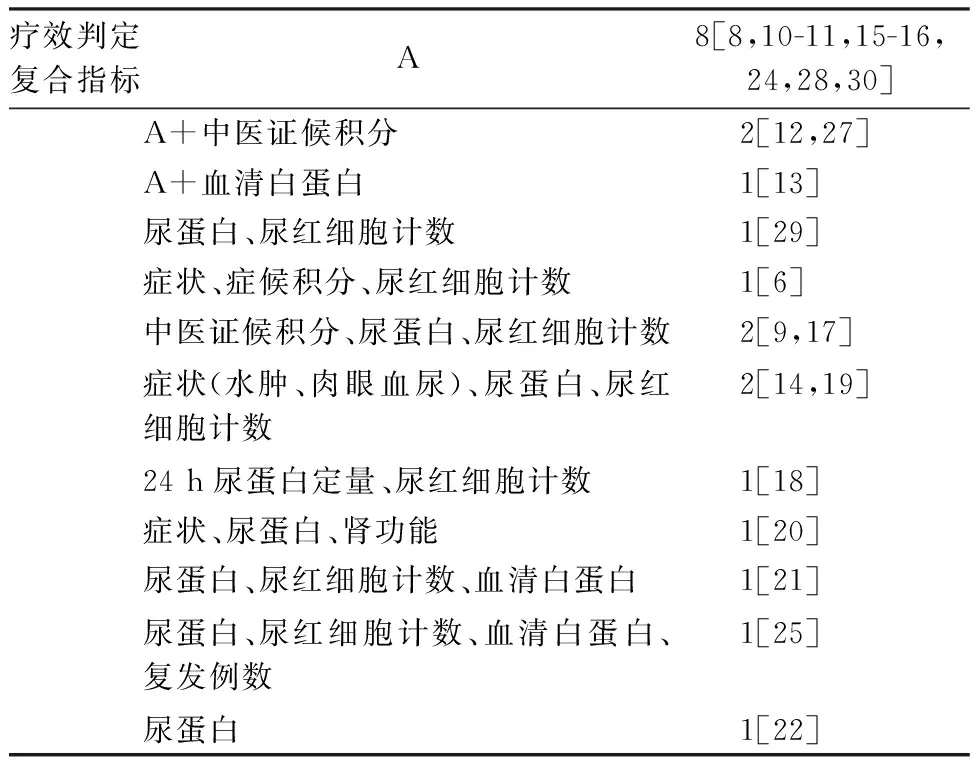

2.3.4 療效判定復合指標 25項RCT中有22項提及療效判定標準,除1篇僅使用尿蛋白1個單項指標外,余均采用復合指標[22],其中有8項RCT均使用24 h尿蛋白定量+尿紅細胞計數+腎功能這一復合指標進行療效判定,3項RCT在24 h尿蛋白定量+尿紅細胞計數+腎功能這一復合指標基礎上加用了中醫證候積分、血清白蛋白作為療效判定標準。余療效判定標準的復合指標使用情況見表3。

表3 療效判定采納的復合指標

2.3.5 不良反應 所納入文獻中,7篇文獻選擇將不良反應作為結局指標之一,占比大約5%。其中3篇明確提及未出現任何不良反應[11-12,22];1篇提及觀察組出現2例胃腸道反應(觀察組共30例),但未具體說明[13];1篇提及對照組治療后有1例血肌酐升高,血肌酐為163 μmol/L[14];2例患者出現頭痛現象,尚能耐受,未停用藥物。1篇提及對照組治療2周后出現ALT升高[18],停用來氟米特,并予保肝藥物治療,同時,2組各有例胃腸道反應,具體未說明。1篇描述對照組患者20例均出現不同的不良反應[16],其中胃腸道反應最多見,有7例,其余為轉氨酶升高、庫欣征、血糖升高、電解質紊亂,觀察組出現7例不良反應,最多見的為庫欣綜合征與轉氨酶升高,各2例,可能與其使用激素治療有關。

2.3.6 測量時點 25項RCT中,有17項各指標測量時點均為治療前后各1次,其中時間最短為8周,最長為24周,間隔時間的差異性較大[6,8,10-13,17-27],25項RCT中,測量時間點最短的為治療前、治療后2周[17],觀察項目為三大常規。

3 討論

3.1 結局指標存在的問題及可能的原因

3.1.1 差異性大 1)結局指標繁多。納入25篇中西醫或中醫治療腎功能正常的IgA腎病的RCT研究中,結局指標共36項之多,其中24 h尿蛋白定量、尿紅細胞計數2項指標幾乎覆蓋100%,血肌酐、肝功、血常規、中醫證候積分4項指標使用率超過40%,6項指標只使用1~2次,余指標使用率基本為5%左右。2)中醫癥候、積分、量表。量表選擇不同:尚未有IgA腎病的相關中醫量表,大部分參照的標準為2002年國家藥品監督管理局編寫的《中藥新藥臨床研究指導原則》中慢性腎炎的評分量表。納入量表的癥狀組不同:如同樣是研究以血尿為主的IgA腎病,被納入量表的癥狀組差異較大,考慮可能的原因有:a.不同的臨床醫生辨證特點各有不同;b.即使均為以血尿為主,但證型不同,選擇的癥狀不同;c.患者個體對生命質量的需求不一。癥候積分計算不同:可能的原因:a. IgA腎病屬于慢性疾病,病程較長,證型較多,且隨病程延長而出現一系列變化,但未進行分期,導致異質性較大;b.癥狀表現多樣復雜,有以血尿為主,有以蛋白尿為主,所以對于主次癥的選擇也會不同,賦予各癥狀的評分值自然存在差異,最終無法使得量表統一進行分析。

如同為中西醫結合治療以血尿為主的IgA腎病的RCT[6,14,27],中醫辨證分型方案、癥狀量表等異質性較大,盡管選用同一癥狀“腰酸腰痛”進行評分:1)“腰酸腰痛”作為主要癥狀還是次要癥狀標準不一,直接影響評分的分值情況。2)定性“輕、中、重”程度的標準依舊不一,大致可分為:a.按照是否可負重、可站立行走來進行評價腰酸腰痛的輕中重程度;b.按照腰酸腰痛發作頻率劃分輕中重程度。3)測量時點:測量時點跨度較大,考慮可能的原因,a.研究者更為關注與主要研究目的有關的結局指標,而各個研究的目的可能不同,導致結局指標選擇有所差異,結局指標存在較大不同,直接影響測量時點的選擇;b.存在未報告的情況;c.患者依從性不同;d.臨床醫生的主觀經驗性選擇。4)復合指標:各個RCT的療效判定參考標準不一,大多參照2002年《中藥新藥治療慢性腎炎臨床研究指導原則(試行)》有關標準擬定,但即使如此,內容仍存在差異,如針對蛋白尿情況,有的RCT提到完全緩解為蛋白尿正常,有的為24 h尿蛋白定量≤0.2 g,有的則為24 h尿蛋白定量≤0.3 g,內容不一,最終影響有效率結局,當然也與臨床試驗中心硬件設施、實驗室方法、所用試紙等有一定關系。

3.1.2 終點事件未作為結局指標之一 未有1項RCT將終點事件作為結局指標。由于所納入RCT中患者腎功能均為正常,同時考慮到IgA腎病大多為慢性疾病,病程較長,25項RCT療程最長為52周,很難出現美國食品藥品管理局認可的終點事件:血清肌酐翻倍或進入終末期腎病[31]。

3.1.3 將不良反應作為結局指標的RCT較少 所納入的25篇文獻中,選擇將不良反應作為結局指標之一的大約5%。中藥或中成藥大多缺乏藥代動力學研究,使其安全性及不良反應較為模糊。將不良反應作為結局指標之一,不僅可以為日后臨床應用該類中藥提供經驗,還可為新藥的研發提供證據及思路。

3.1.4 主要、次要結局指標混雜不清 主要指標指最能反應此次研究目的的指標,一般≤2個,次要指標可以有多個,可以是關于主要目的的輔助支持,也可以是支持次要目的的相關指標[35]。此次納入的RCT中,僅有1項RCT提及結局指標分為主要指標、次要指標[28];僅有1項RCT提及中醫癥候辨證分型分為主次癥[26]。余RCT將主要指標、次要指標進行隨意組合,缺乏一定的科學性。

3.2 建議

核心結局指標集(Core Outcome Sets,COS)是指在特定健康領域的所有臨床研究中必須報告的最小指標集合[32]。核心指標集的建立有助于橫向比較同一疾病臨床研究的結果,更大可能地發揮臨床試驗的價值,尤其是中西醫、中醫治療疾病,涉及到某些中醫量表時,結局指標更繁多、更復雜,因此建立中醫藥相關的核心結局指標集已開始被更多的學者呼吁[33]。

3.2.1 結局指標應體現中醫中藥特色 中醫藥治療疾病關鍵在于辨證論治,所以選擇中醫癥候積分量表作為結局指標之一,顯得尤為重要。關于IgA腎病辨證分型方案及核心證候的選擇差異較大,如何構建有中醫藥特色的核心結局指標集,以下為粗淺想法。

1)分期處理。IgA腎病病程較長,可對其進行分期,如:首先針對腎功能正常與否進行分類,如果腎功能異常,則以腎小球濾過率按照慢性腎臟病或者以血肌酐值按照慢性腎衰竭進行分期;若腎功能無異常,則先按照主要臨床表現,即血尿型或蛋白尿型,血尿型則按照尿紅細胞計數進一步劃分少量、中等量、大量,賦予其不同分值,蛋白尿型則根據24 h尿蛋白定量進一步劃分少量、中等量、大量,同樣賦予不同分值。見圖1。

2)全方位、多角度考慮。可綜合考慮患者、臨床醫師、研究IgA腎病的專家學者各方面意見,a.患者方面:在同一主要臨床表現的患者中展開全面的問卷調查,收集最突出的癥狀,最影響生命質量改善的癥狀,最易反復的癥狀等。b.臨床醫師:可進行廣泛問卷調查或走訪問詢等方式,收集在治療前、治療中、治療后隨訪3個階段分別最關注的癥狀體征、生化指標。c.相關專家學者:首先可建立相關專家庫,選擇相關專家,采用德爾菲法,告知建立IgA腎病核心結局指標體系的目的,要求其選擇合適的具有代表性的核心結局指標,并給出相應權數,經過幾輪匯總反饋最終確定。

此外,還涉及到經濟社會問題,如從臨床試驗的參與者來說,患者可能更關注自身癥狀的緩解與加重程度,醫生更關注疾病理化指標的變化,各行政部門更關注疾病帶來的社會經濟問題,故建立結局核心指標集需要考慮多方群體。

3)統一量表:將使用頻次高的IgA相關量表及具有代表性的名老中醫辨證分型方案進行橫向、縱向比較,掌握其異同點,并通過一定頻次的臨床實踐,盡可能融為新的相對統一的辨證分型方案,在此基礎上形成IgA腎病中醫辨證分型量表。

3.2.2 結局指標可一定程度上反映干預措施 1)干預措施為中草藥治療:首先根據中草藥應用途徑,可大致劃分為口服、灌腸、外洗3類,應用途徑不同,解決的主要矛盾也有所差異,需要知曉不同用法的主要目的及優劣勢所在,以更為清晰明確地選擇結局指標,便于較為直接地反映干預措施。

2)干預措施為針刺治療:緩解疼痛,調理氣機為針刺治療的優勢,是否需要考慮在結局指標中選擇添加“疼痛緩解程度”來突出針刺組的特色、優勢所在,如臨床常見IgA腎病患者有腰酸腰痛等癥狀,或將其納入結局指標可更好體現中醫針刺特色療法的療效。

3.2.3 終點事件替代指標 中醫藥或中西醫結合治療的優勢病種多是慢性病,因此關于中醫藥或中西醫結合治療的臨床研究很少報道結局指標,一方面可能是觀察療程過短,另一方面可能是選擇性未報告。評價一種療法或者一種藥物,遠期的追蹤是必要的,但大多IgA腎病進展至終末期腎臟病需要20年以上,為追蹤終點事件大大增加了難度。美國國家腎臟基金會、美國食品藥品管理局和歐盟藥品管理局在2018年3月聯合進行相關臨床研究,顯示可將尿蛋白或尿白蛋白作為短期(24周)評價早期腎臟病的指標[34]。尤其是在腎功能正常的情況下,將一些大家公認的實驗室指標作為結局指標更為重要,但如何選擇,目前尚未定論,根據所納文獻分析,只有24 h尿蛋白定量、尿紅細胞計數認可度接近100%。

4 結論

結局指標是臨床試驗中必不可少的部分,尤其是核心結局指標集。建立合適的、廣泛認可的中西醫治療IgA腎病核心結局指標集可進一步提高臨床試驗的規范性與科學性,避免無意義的大量指標的堆砌。但建立核心結局指標體系是長期且需經過反復臨床驗證及補充的過程,希望通過以上分析,可為今后的核心結局指標集的建立提供參考。

利益沖突聲明:無。