合成孔徑雷達干涉測量技術在城市高架橋變形監測中的應用

吳銘飛

(上海城建城市運營(集團)有限公司,上海 200023)

0 引言

地面沉降是一種環境地質現象,其成因是受自然或人為因素影響,地殼表層壓縮,導致區域地表高程下降。 它是一種變化緩慢的地質災害,會帶來永久性的環境和資源損失,已成為全球地質災害防治領域的重要課題[1]。 地面沉降將導致城市防洪抗洪能力下降,市政基礎設施遭到破壞,城市建設和維護成本增加等,更嚴重的會造成地下管線斷裂、道路塌陷斷裂、建(構)筑物變形倒塌,造成巨大危害和損失,嚴重影響社會正常的生活生產,制約社會經濟健康可持續發展。 長期以來,地面沉降監測技術主要依靠精密水準測量,通過對大量離散沉降點的監測,獲取沉降數據[2]。 水準沉降監測方法雖然精度高,但需要投入大量的人力、物力和時間,且只能實現對點位沉降信息的監測和分析[3]。

近年來, 合成孔徑雷達干涉(Interferometric Synthetic Aperture Radar, InSAR)技術在許多領域得到了廣泛的應用,InSAR 測量技術得到了迅速發展[4]。 該技術本身具有規模大、全天候、時效性強的特點[5],在快速、經濟地獲取大規模地表變形信息方面具有顯著優勢,已廣泛應用于地面沉降監測領域[6-8]。

1 技術原理及方法流程

1.1 InSAR 數據處理

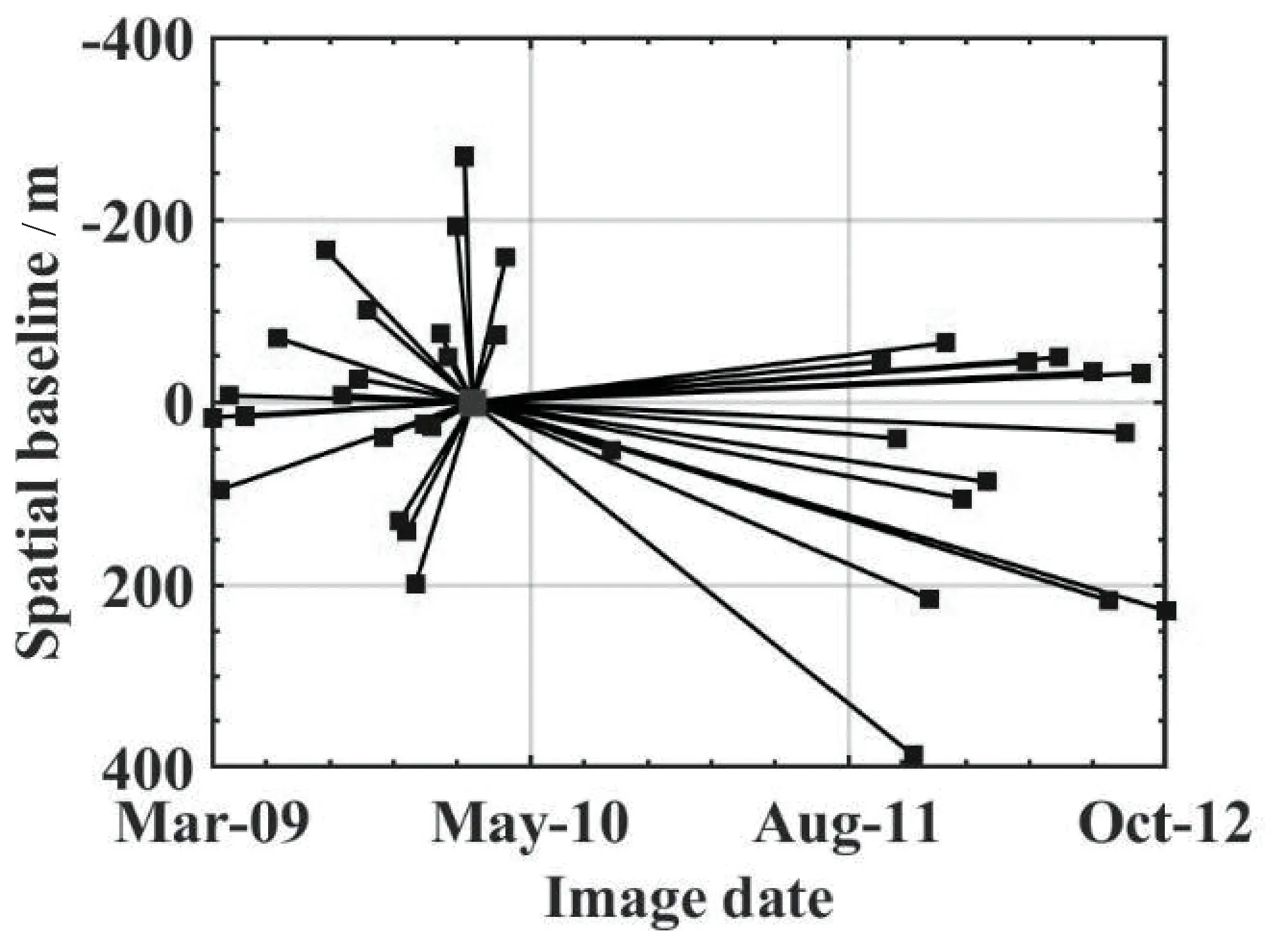

本文采用37 景高分辨率X 波段TerraSAR 升軌影像對上海內環高架橋沿線進行了時序InSAR 處理。37 景SAR 影像的時間跨度為2009 年3 月至2012 年10 月,影像的斜距和方位向分辨率分別為0.91 m 和1.97 m。 SAR 影像數據集的時空基線分布如圖1 所示。 在時序InSAR 分析中,主影像選取2009 年3 月15 日這一景SAR 影像,InSAR 干涉對的最大時間基線為850 天,最大空間基線為400 m。

圖1 干涉時空基線

為了提高計算效率,沿內環高架橋設置了200 m寬的緩沖區。 該實驗區域的高相干點基于時序InSAR 技術處理得到。 在實驗區共得到291 820 個相干點,緩沖區內平均每公里約6 000 個相干點,其中最大形變速率達-19.18 mm/a。

1.2 聚類算法分離高架路相干點

由于獲得的相干點包括地面、高架以及其他位置點,而本文研究對象是高架橋梁,所以需要分離高架橋上的相干點及地面相干點。 本文基于K-means 聚類分析原理,將高程值設為分類的指標。

在K-means 算法過程中,首先確定所要聚類的準確數目K,并隨機選擇K 個樣本,每個樣本代表一個類的均值。 對剩余的每個樣本,分別計算它與這K個均值的距離,并將它歸到最近的那一類中。 然后重新計算K 個類的平均值以形成新的聚類中心,這個過程反復進行至同一類的內部相似度最大,而不同類間的相似度最小。 對于內環高架路段,將海拔在0~20 m 的點分為地面點、高架點和其他點3 類。

2 上海內環高架形變監測

2.1 區域概況

本文以上海內環高架為實驗對象展開研究。 上海內環高架又稱“上海內環線”,全長47.7 km,是上海市最早建設的城市快速高架道路。 它由黃浦江分為浦東段和浦西段,浦東路段為“羅山路→龍陽路”的地面快速道路,浦西路段為“中山南路→中山南一路→中山南二路→中山西路→中山北路→中山北一路→中山北二路→黃興路”高架道路。 上海內環高架橋浦東路段主要以地面道路為主,浦西路段主要以高架道路為主,主要形式是雙向四車道和雙向五車道,單車道寬約4 m。

2.2 內環高架InSAR 監測結果

為了分析上海內環高架橋的變形,需要將高架橋上的相干點從形變結果中分離出來。 為了減少干擾數據,本文在高架橋選定的中心線兩側設置了30 m的緩沖區。 考慮到高架橋的實際高程范圍,且高程值大于20 m 的相干點去除不予考慮,沿上海內高架橋共計提取出27 919 個相干點。

從相干點分布來看,浦東路段相干點密度較低。原因是浦東新區的地面道路在SAR 影像獲取時間范圍內仍在施工,影像相干點識別受干擾。 由于本文主要目的是研究利用InSAR 技術獲取內環高架橋路段的形變,因此,本文僅對內環高架橋浦西段的相干點進行分析。

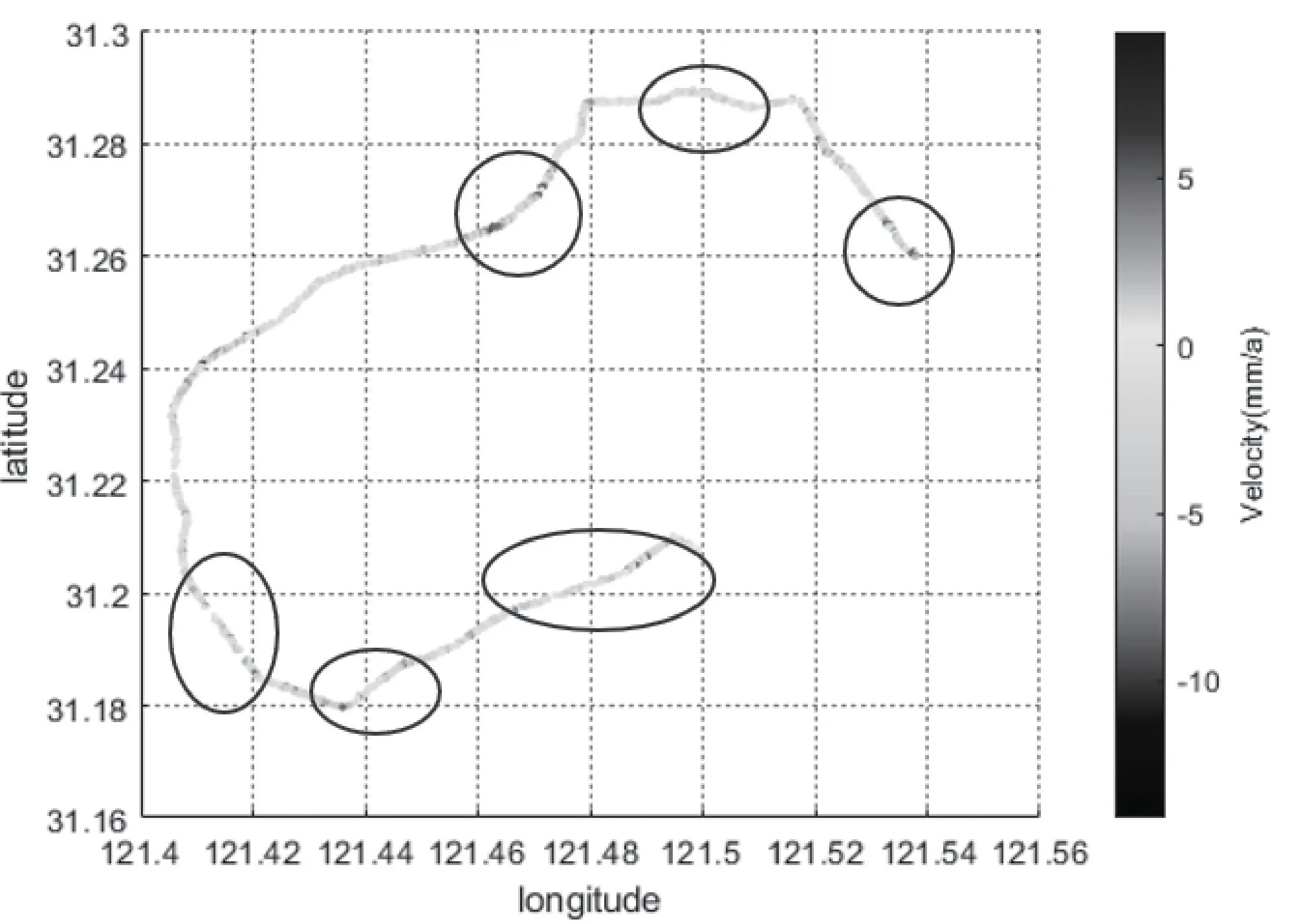

使用K-means 聚類分類后得到高架橋上共計10 276 個相干點。 統計結果表明高架橋上相干點的垂直形變速率為-14.84 mm/a~8.88 mm/a。 平均變形速率為-0.20 mm/a。 聚類分類后得到位于高架橋下方的地面點共計8 813 個點。 高架橋下地面點的垂直方向的形變速率為-14.08 mm/a 至9.36 mm/a。平均形變速率為-0.80 mm/a。 存在形變的路段主要有5 處,分別是中山南路部分路段、中山南二路部分路段、中山西路部分路段、中山北路/中山北一路部分路段及中山北二路部分路段。 高架橋上的點與地面點的垂直形變速率如圖2 所示。 通過對比可見,二者接近一致,表明高架橋總體穩定,沒有顯著變形,所產生的沉降絕大部分是地面沉降導致。 圖3 中用圓圈標識了有較明顯沉降的路段。

圖2 內環高架點及地面點垂直形變率直方

圖3 上海內環高架分布及形變速率(圓圈表示該區段有較顯著地面沉降)

2.3 水準點沉降速率計算

由于SAR 影像時間覆蓋范圍為2009 年3 月28日至2012 年10 月8 日,所以實際使用的水準數據為2009 年8 月至2012 年11 月3 年間4 期水準測量結果,并將其與InSAR 技術測量得到的形變結果進行對比分析。 水準數據獲取的具體時間分別為:2009 年8月、2010 年8 月、2011 年8 月、2012 年11 月。 上海內環高架橋精密水準測量監測點位于高架橋墩上。

假設橋墩點水準高程的變化是線性的,根據2009—2012 年3 年間橋墩點的水準高程數據進行線性擬合,即:

H = vY + h

上式中,H 表示水準高程(單位:m),Y 表示年份(單位:a),v 表示水準沉降速率(單位:m/a),h 表示截距(單位:m)。 利用最小二乘原理,通過平差計算得出v 作為該水準點3 年間的平均沉降速率。

由于每一期水準沉降測量中,并非所有橋墩控制點都被測量到,且部分水準數據含有粗差,所以對于無水準數據或者只有一期水準數據的點,不納入計算范圍;對于只有兩期水準數據的點,若平均速率精度較差,后期也不納入計算范圍;對于有3 期及以上水準數據的點,則利用線性擬合求出平均沉降速率。 針對精度較差的點,如果存在明顯測量誤差,則剔除該點。 另外,比較該點與鄰近點的沉降情況,如果明顯不同,則剔除該點。

2.4 InSAR 與水準測量結果對比

將存在形變的水準路段的水準點沉降速率與InSAR 測量的形變速率進行對比,結果如圖4 所示。

圖4 InSAR 形變速率與水準測量形變速率值對比

結果顯示,在沉降的路段,InSAR 與水準速率雖未完全吻合,但在沉降的趨勢上保持一致。 對于水準測量得到沉降的路段,InSAR 均能檢測出來,對于InSAR 反映沉降而水準測量不明顯的路段,如上圖中山南路、中山西路(沉降段),路段前后水準未顯示沉降,而InSAR 監測結果顯示存在較為明顯的沉降。 二者數值上存在差異可能有以下幾點原因:(1)部分水準點一定范圍內(30 m)沒有相干點,無法直接比較;(2)水準測量是多期、多段的,基準點不一致或基準點本身有沉降;(3)水準點經緯度位置由內插而得,存在一定點位誤差;(4)InSAR 得到的相干點速率是相對形變量,不是絕對形變量。

3 結語

本文研究探討了InSAR 沉降監測技術原理,提出了一種城市高架橋梁InSAR 沉降監測方法。 采用時序InSAR 方法獲取了上海市內環高架路2009 年3 月28 日至2012 年10 月5 日的地表變形,結果表明高架橋總體穩定。 高架橋存在5 個較明顯沉降的路段,通過與同期水準測量結果對比,兩者沉降趨勢基本一致,驗證了InSAR 技術能夠用于發現內環高架存在變形的路段。 本文提出的城市高架橋InSAR 監測方法可以提高城市沉降監測水平及精度,對于提升城市安全韌性具有重要意義。