互聯網聯合多元聯動模式延續護理在永久性心臟起搏器植入患者中的應用效果

曹荷艷 談英 李士平 鄧志生 蔡叢雯 李光明

永久性心臟起搏器植入術是指通過埋置在人體皮下心臟起搏器,發放由電池提供能量的電脈沖,經過導線電極的傳導至心臟,刺激電極所接觸的心肌,使心臟激動和收縮的一種微創手術方法[1]。近年來,永久性心臟起搏器已被廣泛應用于臨床治療中,但患者對永久性心臟起搏器相關知識的了解水平不高,永久性心臟起搏器使用過程中,患者可能會出現一系列的不適癥狀及并發癥[2],同時患者常因護理服務需求得不到滿足而導致生活質量水平降低[3]。因此,本研究基于互聯網平臺, 構建醫院指導-社區參與-家庭合作的多元聯動模式,為永久性心臟起搏器患者提供連續及全方位的延續性護理,探討該延續護理模式對永久性心臟起搏器患者的護理效果。

1 對象與方法

1.1 研究對象

選取2020年6月—2021年6月在江西省南昌市第一醫院住院或門診復診的120例永久性心臟起搏器植入術患者作為研究對象。納入條件:符合中華醫學會心電生理和起搏分會起搏學組制訂的《植入性心臟起搏器治療—目前認識和建議(2010年修訂版)》[4];年齡18~85歲;自愿配合參與本研究;意識清楚,具有較好的讀寫及溝通能力。 排除條件:合并其他嚴重疾病的患者,如腫瘤、腦梗、肝腎等重要臟器疾病;精神疾病者;不能配合、中途退出或接受其他試驗的研究者[5]。在組間性別、年齡均衡可比的原則上,將患者分為觀察組和對照組,每組60例。觀察組中男38例,女22例;平均年齡為63.48±12.93歲;對照組中男35例,女 25例;平均年齡為63.20±13.07歲。兩組患者性別、年齡比較,差異無統計學意義(P>0.05)。本研究經南昌市第一醫院醫學倫理委員會予以批準(編號為KY2022026),研究對象均已簽署知曉同意書。

1.2 互聯網聯合多元聯動模式延續護理方法

對照組采用常規護理方法,患者住院期間及出院時行專科護士一對一健康宣教,出院后由責任護士進行定期電話隨訪。觀察組在對照組基礎上,在信息工程師指導下,對永久性心臟起搏器植入患者利用互聯網+多元聯動模式延續性護理管理平臺,聯合醫院-社區-家庭,進行相關健康管理干預。其具體方法如下。

(1)建立永久性心臟起搏器植入術患者延續護理團隊:組建以互聯網為基礎,成立醫院-社區-家庭三元聯動延續護理小組,成員包括醫院護士長1名,心內科護士2名,心血管內科醫生、社區醫生、信息維護工程師各1名。護士長指導制訂護理干預方案,對收集的數據進行歸納總結,監督健康管理干預落實[6]。心血管內科醫生負責患者的復診及轉診工作,同時指導社區醫生為患者制訂個性化的治療方案;每周與患者線上交流1次,每次30 min。醫院護士每周在線與患者交流1次,每次1 h;詳細了解患者的病情并及時將患者的異常信息反饋給醫生進行處理[7]。社區醫生負責實施永久性心臟起搏器植入術患者的延續護理方案;定期入戶訪問。社區護士對心臟起搏器植入術患者進行電子檔案式管理;入戶隨訪;指導患者進行正確的生活方式以及用藥管理。工程師負責收集信息以及數據處理和設備維護。

(2)構建永久性心臟起搏器植入術患者延續護理信息平臺:該平臺由某軟件開發公司聯合醫院共同開發,可使用手機或電腦登陸,分為醫護端和患者端。①醫護端包括:患者信息驗證、健康教育知識、醫護患互動3大板塊[8]。②患者端平臺也包括個人資料、互動、維護3大板塊。

(3)“互聯網+多元聯動模式”下永久性心臟起搏器患者延續護理方案的實施:建立永久性心臟起搏器植入術患者電子檔案數據庫,通過患者端APP患者可通過各種評估量表自評,也可由管理人員通過推疾病健康知識以及測量表對患者進行評估,動態了解患者的癥狀及護理需求[9]。患者也可通過APP平臺申請需要的護理服務項目,由延續護理小組安排人員,提供相關的護理服務[10]。

1.3 觀察指標

(1)不良事件發生率:不良事件包括患者出院12個月內并發電極脫位、囊袋感染及血腫、起搏器綜合征、心律失常、起搏器功能不良等。

(2)生活質量:采用張代民根據中國國情編制的起搏器患者生活量表(QLIPP,V1.0),該量表分4個維度,34個條目[11]。其包括身體功能維度(11個條目)、心理功能維度(9個條目)、社會維度(7個條目)以及一般認識維度(7個條目)。評價結果采用Likert 5級評分法:1=根本沒有;2=幾乎沒有;3=有一些;4=大多數有;5=非常明顯。量表的總Cronbach’sα系數為0.873,各維度Cronbach’sα系數均在0.75以上,信效度較高[12]。

(3)護理滿意度:干預12個月后采用王霄霄編制的“護理滿意度問卷”從專業技能、護理管理、服務態度、健康教育4個方面調查永久性心臟起搏器植入術患者的護理滿意度。該量表的Cronbach’sα系數為0.817,內容效度CVI為0.667,表明量表的信效度較好。該問卷共有25個條目,每個條目采用Likert 4級評分法,總分為25~100分;得分>90分為滿意,80~90分為基本滿意;<80分為不滿意[13]。

1.4 隨訪觀察方法

干預12個月后通過問卷星平臺發放問卷,對患者進行隨訪觀察,共發放問卷120份,回收有效問卷為120份,有效率為100%。

1.5 數據分析方法

通過SPSS 22.0軟件對收集的數據進行分析。計量資料采用“均數±標準差”來表示,組間均數用t檢驗來比較,計數資料組間率比較行χ2檢驗,等級資料比較采用兩獨立樣本的Wilcoxon秩和檢驗。以P< 0.05為差異有統計學意義。

2 結果

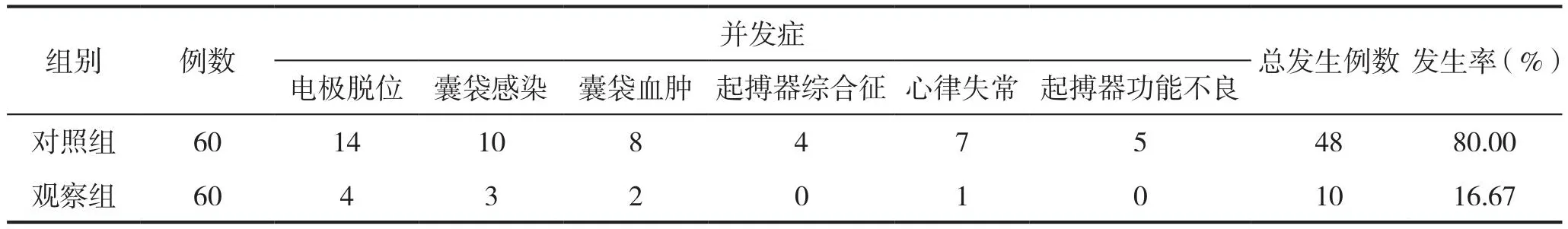

2.1 兩組患者不良事件發生率比較

干預12個月后,觀察組出現電極脫位、囊袋感染、起搏器綜合征、心律失常、起搏器功能不良不良事件總發生率為16.67%,遠低于對照組患者80.00%,組間差異具有統計學意義(P<0.05)。具體見表1。

表1 兩組患者并發癥發生情況比較

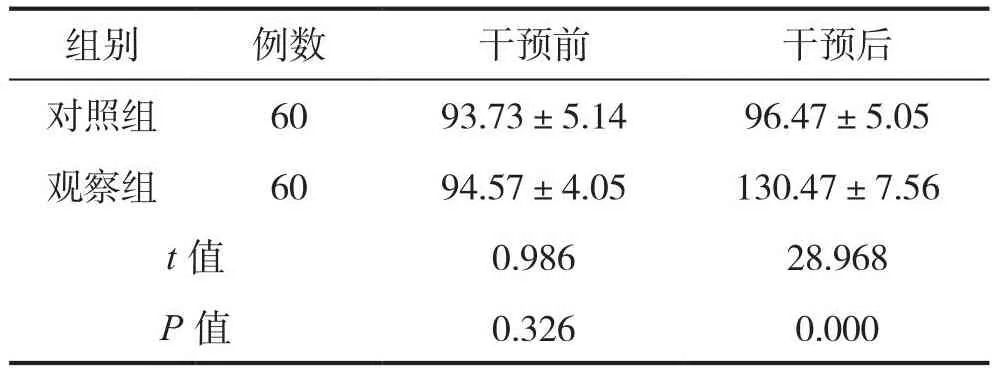

2.2 兩組患者生活質量情況比較

兩組患者干預前生活質量評分比較差異無統計學意義(P>0.05);干預12個月后,兩組患者生活質量評分均升高,但觀察組患者升高的幅度遠大于對照組,組間比較差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組患者起搏器生活質量得分情況(分)

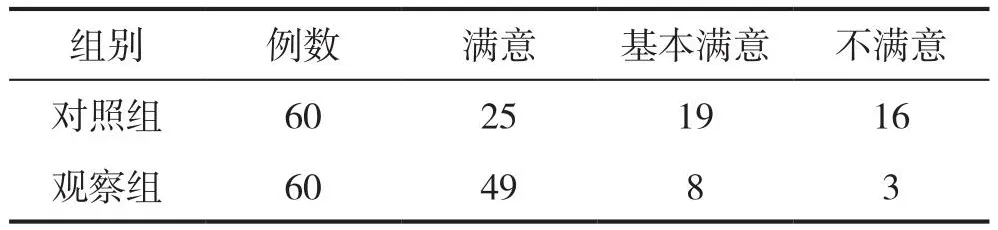

2.3 兩組患者對“互聯網+多元聯動模式”延續護理服務滿意程度比較

干預12個月后,觀察組患者對護理滿意度高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組患者對延續護理滿意程度比較

3 討論

永久性心臟起搏器植入術作為一種廣泛應用于臨床的有創性介入治療,對患者的生理、心理方面帶來一定的不良反應,并影響手術的療效[14],導致發生起搏器電極導線脫位、囊袋感染及血腫、起搏綜合征、心律失常等嚴重術后不良事件。此外,有研究報道永久性心臟起搏器植入患者的再次就診率和入院率也很高,術后不良事件嚴重者可影響患者的療效和后期的康復[15]。因此對永久性心臟起搏器植入術患者進行延續護理服務顯得十分重要。本研究以互聯網為載體,建立永久性心臟起搏器植入術相關信息資源共享平臺,定期入戶隨訪、網絡答疑,運用互聯網醫療服務對患者進行遠程干預,指導永久性心臟起搏器植入患者正確掌握護理知識及注意事項[16],包括正確用藥、合理飲食及如何觀察和預防并發癥發生,有效地提高了患者日常生活自我管理能力,降低了不良事件的發生率。

本研究中干預12個月后,觀察組患者生活質量評分較對照組有明顯升高,這說明“互聯網+多元聯動模式”的延續護理能夠較好地改善植入永久性心臟起搏器患者的身心健康及生活質量。其主要原因為這種護理模式運用互聯網醫療服務對永久性心臟起搏器患者進行全方位的遠程干預,為患者制訂一種有效、合理的延續性護理方案,避免從醫院過渡到社區及家庭時護理服務干預出現脫節[17],有利于提高了永久性心臟起搏器植入術患者的康復效果,從而提升了患者的生活質量。

傳統說教式健康教育中主要是由醫護人員單向傳播知識,缺少反饋互動[18]。而本研究運用“互聯網+多元聯動模式”的延續護理模式借助互聯網平臺、微信公眾號、QQ群等不受時間和地域的限制,對永久性心臟起搏器植入術患者進行線上線下反饋式宣教指導,為患者制訂并實施連續、科學、個性化的護理措施,增加了患者與醫護之間的互動溝通,有效地緩解患者在起搏器植入術后產生恐懼及焦慮的不良情緒,改善患者就醫體驗,讓患者感受到以人為本的護理關懷,提高了患者及家屬的滿意度。

目前國內由于隨訪工作人員與永久性心臟起搏器患者的交流時間及次數較少、起搏器患者的自我管理水平不夠、隨訪方式與現代互聯網護理服務銜接欠佳等原因,永久性心臟起搏器患者的延續性護理服務需求往往得不到滿足[19]。永久性心臟起搏器患者出院后常因遭受生理與心理、家庭與社會等各方面的困擾而出現應對無力,患者及其家屬對延續性護理服務的需求日益強烈,迫切希望能夠繼續得到專業的護理服務、相關疾病的健康管理、社會與家庭的支持等,增強患者的自我健康管理意識,提高患者及家屬所需疾病相關健康知識的水平[20]。同時,植入永久性心臟起搏器的患者大多數為老年人,其常常合并多種疾病,需要長時間進行藥物及其他治療,術后若得不到持續且有效的健康指導,容易導致患者服藥的依從性差,嚴重者甚至影響其康復和生活質量。本研究搭建了永久性心臟起搏器植入術患者的延續性護理信息平臺,完善永久性心臟起搏器患者的延續性護理服務方案,通過利用互聯網信息化平臺與醫院-社區-家庭三元聯動延續護理健康管理模式融合,對永久性心臟起搏器患者進行全程無縫隙銜接干預,有助于降低起搏器植入術后不良反應發生率,滿足患者的護理需求,使其生活質量水平得到大幅度提升,具有較好的應用前景,為以后其他疾病的相關研究提供一定的參考實踐依據。由于時間和經費的限制,本研究只證實了在永久性心臟起搏器患者中運用基于“互聯網+多元聯動模式”的延續性護理干預方案的中短期應用效果,遠期應用效果尚需要進一步的研究。