哈羅德·阿克頓與布魯姆斯伯里文化圈

陳夏臨

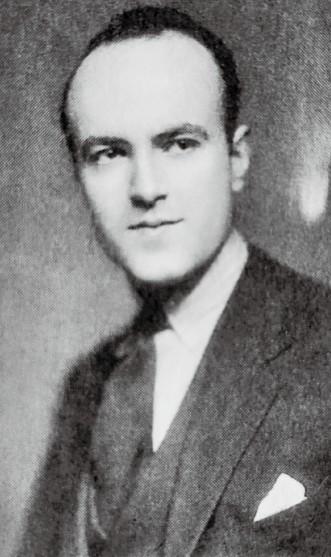

英國漢學家、史學家、作家哈羅德·阿克頓(Harold Acton,1904—1994)以向世界譯介唯美的中華優秀傳統文化為己任,為中西文化互鑒作出了重要貢獻。他與布魯姆斯伯里文化圈的交集,對其唯美主義思想的形成與發展產生了重要影響。在布魯姆斯伯里文化圈中,阿克頓始終處于“他者”位置,其在牛津文壇的名望雖極一時之盛,卻終未被列入牛津文學核心圈,更因學派之別被排斥于布魯姆斯伯里主流文化圈之外。因阿克頓與布魯姆斯伯里文化圈諸多成員有過交集,他得以用“他者”身份審視該文化圈的人物與動態,反思集團及其成員的長處與弊病。

阿克頓從歷史學研究者的視角,審視其與布魯姆斯伯里之間的關系,投射了他對歐洲主流文化圈現狀與發展的價值判斷。集合阿克頓的評價,布魯姆斯伯里主流文化圈的文化取向是,輕原創而重評價,輕史觀而重理論,輕融合而重“血統”,輕域外而重固守,無意放眼更廣闊的文化世界,從而阻礙其汲取豐富的成長機緣。

“劍橋,就像萊斯利·斯蒂芬曾經依附的‘倫敦社團’階層一樣,把才智看得高于一切”,“他們培養了對藝術,尤其是對文學藝術最具靈性的聰明大腦”。然而,縱使布魯姆斯伯里學派對大眾品位的影響相當大,不慣于生產理論的阿克頓委實看不慣布魯姆斯伯里文化圈的理論與語匯“生產”方式,與其說是“生產”,不如說是過分的“借用”。“一個波希米亞人在平靜直覺中創造出的模式,會在布魯姆斯伯里文化圈中被大量令人驚心動魄的高尚話語進行翻新,從而變成它自己的原產。”工業社會的機器思維是布魯姆斯伯里試圖攻克的,他們力爭把藝術剝離工業社會的影響,然而結果卻無法做到“原產”,只能做到過度“繼承”,而又要享受那個“創造者”的名分。

阿克頓對布魯姆斯伯里的上述判斷是正確的,事實上,這個團體的獨特之處恰恰在于其辯證本質,在理智的談論與理性的交流之外,也會體悟并鼓吹非理性的魅力。全盛時期的布魯姆斯伯里,不再只停留于聚談時的話題與口才,而是產生了更加深層的、微妙的、隱秘的光芒,也就是理性交流的熾熱的黃色火焰。

阿克頓自幼成長于如詩如畫的佛羅倫薩,目光所及處盡是唯美風景,在歐洲異鄉彷徨的歲月里,他腦海中總會浮現出宛如塞尚畫作的家鄉美景,意大利濃縮了全部詩意與美感。“和煦的陽光灑在橄欖山上,托斯卡納的山野恬靜地沐浴在純潔明媚之光中。屋中的樂聲與窗外的景致融為一體,渾然天成。”不論以塞尚畫還是家鄉景的審美標準,阿克頓認為,“在如此標準參照下,許多現代藝術都庸俗不堪,就連皇家藝術學院的繪畫也大都像油毛氈一樣粗糙,而聲名卓著的布魯姆斯伯里派,只傾向于盲目模仿塞尚,并未獲得其真髓”。

11歲的阿克頓進入伊頓公學,很快嶄露頭角并成為風云人物,進入伊頓核心圈。在伊頓公學繪畫大師埃文斯的引導下,阿克頓和一群最出眾的男孩兒成為伊頓公學文化中心的主要人物,這些男孩兒包括布萊恩·霍華德、羅伯特·拜倫、奧利弗·梅賽爾、艾倫·克拉頓-布羅克以及略為保守謹慎的安東尼·鮑威爾和亨利·約克等人。

埃文斯的畫展開設了岡瑟紀念獎,競爭者云集,伊頓學生以入圍者為榮,阿克頓初識布魯姆斯伯里文化圈的羅杰·弗萊(藝術史家、美學家),就是在這一時期。少年阿克頓難掩進入核心圈的洋洋自得,甚至多年之后再回憶這段時光,筆觸還是流溢出天真的傲嬌。與羅杰·弗萊的初見給阿克頓留下了極其深刻的印象,弗萊的人格魅力與精湛才學確實令人折服,“這位身穿禮服、握著長長的講解棒、站在一塊白色幕布之前的紳士”,“慢條斯理、溫文爾雅,又俏皮詼諧、風趣幽默”,又仿佛一個腰間束著草繩的“齋戒中的修士”,“正在引領他們參悟一種全新的宗教”。弗萊對繪畫的技術與能力、畫作敏感性與裝飾性的評價,以及對錨定繪畫目標能力的斷言,幾乎全然正中阿克頓“天分論”的下懷。阿克頓對弗萊的印象,對于他將繪畫與文學相融合的創作思路有著重要影響,而弗萊繪畫所達到的“音樂般的效果”,使得其藝術造詣呈現出統領于唯美精神的多維闡釋體系,也為阿克頓與布魯姆斯伯里文化圈之間的關聯埋下了伏線,亦為阿克頓終生以唯美主義統領個人研究領域提供了范本。

“我仍不確定自己會獻身給繪畫還是寫作,但藝術與文化之間總具有相通性,在以寫作為主導的歲月里,繪畫教會了我觀察對象的方法”,“但我們繪畫和作詩的膽子都在越變越大,甚至感到自己承載著某種使命”。基于阿克頓在藝術上的廣泛涉獵,及其以繪畫的審視方式評估文學的視角,加之其文化結構的母體—意大利基質過于絢麗,使得阿克頓對布魯姆斯伯里文化圈始終保有一份源于解構的清醒;而初生牛犢的闖勁與文壇新秀的銳氣,又使他迅速躋身于同時擴大的伊頓文化圈上層。

當被問及究竟身屬伊頓文化圈還是布魯姆斯伯里文化圈時,阿克頓認為應以“親近”來形容他與二者的關系。阿克頓與兩個文化圈中的部分作家過從甚密,也時而出席各圈的活動,與其說阿克頓是他們的成員,更不如說是個駐圈觀察者。從阿克頓的視角,可以看到一個新鮮的布魯姆斯伯里生態:對外開放卻又固守邊界,才華卓越而又惺惺作態,此外還有不少門派之間互相抵牾、閑言碎語的小道消息。

布魯姆斯伯里文化圈最早始于20世紀初的劍橋,于1899年在三一學院始成,多由劍橋學生與“使徒社”“午夜社”等學生團體的成員構成。布魯姆斯伯里集中了一批英國文化界、藝術界、政界和經濟界的精英,形成了一個松散而又有著鮮明個性的文化圈,前后綿延達半個多世紀,在現代英國文化史上留下了深遠的影響。布魯姆斯伯里成員喜歡用文字或繪畫來勾勒自身的形象,并有用傳記記載歷史的傳統,喜歡在互相往來的信函、日記與散文中談論彼此并交換觀點。

1920年代的布魯姆斯伯里文化圈依然是歐洲文化圈中的金字塔,但阿克頓卻不認為自己是該圈的忠實門徒,被集團持續邊緣化的他冷靜地審視這個仿佛高不可攀的象牙塔,并以史實與實證的方式解構它。從家世上,阿克頓是英國世襲貴族、巨富之子,家世顯赫,享有良好的家庭教育與歐洲頂級人脈關系;從背景上,他一路由伊頓公學讀到牛津,最后拿了四個學位從牛津畢業;從才華上,他與拜倫、伊夫林·沃、霍華德、鮑威爾、昆內爾等時代才俊皆為同窗,其間不斷出版詩文集,活躍于演講與社團中,曾一度是牛津的風云人物、無冕之王。阿克頓年少時曾天真地以為,離鄉后他面對的定是一片公允新天地,自信以個人涉獵的廣博與積累的深厚,加上家族與文化“血統”的高貴與純正,以及他在繪畫、音樂、詩歌、理論上的造詣,定能在牛津大學才子圈里延續時代奇跡、榮列英雄座次。豈料,他雖符合布魯姆斯伯里成員自詡“知識貴族”的入門標準,但卻像習得全部詩書禮節的儀態萬方的異國王子,只因曾在“邊緣”,縱使身懷非凡的哲學智慧,而終不能入“講究出處”的布魯姆斯伯里“核心”文化血脈中。

雖然阿克頓對血統至上、步步為營的政壇不感興趣,可布魯姆斯伯里講究出身與血統,他所在的牛津亦然,而他忽視了對校園學術風向的把握。這也就是阿克頓在歐洲學習與工作期間,為何一直有漂泊感的原因,“我的根在意大利,在英國我就是個沒背景的素人”,“我與父親不同,覺得自己氣質上更接近英國人,但我在國外度過了小半生,在英國沒找到家的感覺”。當派系勢力各自為政、明確站隊時,阿克頓曾誤以為自己生活在一個世界主義環境之中:“這兒地方不大,但氛圍卻很國際化,來自各個民族的藝術家和學者都聚集在此……當時,藝術界的中心人物是伯納德·貝倫森,他既是我父親的好朋友,也是我的人生導師。人們從世界各地來到貝倫森的別墅,去傾聽這位大師對工作和學習的心得。”

與阿克頓交往密切的威利·毛姆,雖“票房”與稿酬都節節高升—一部短篇小說比鴻篇巨制的稿費要高得多,但仍極希望得到布魯姆斯伯里文化圈的認同。這個“一生都在掩飾自己敏感神經”的苦行者,“天性善良而多愁善感,但決心不向外界泄露真情”,“這使他的面部扭曲成了一張苦澀的面具,嘴唇總是向下撇著”。同他的為人一樣,毛姆的文風也被處理成了內斂型的“讀起來容易,寫起來難”,“文章妙處并不引人注目”,卻暗含了他的人生求索與無聲吶喊。但毛姆的努力得到的“回報”,卻是被講求淵源與技術的布魯姆斯伯里貶斥為“風格過于簡單”“油嘴滑舌”,并未因他的“票房”而給他應有的“座次”。毛姆終于由愛生恨、大發怒意,對布魯姆斯伯里文化圈的偶像極度不滿乃至痛心,甚至計劃伺機撰文報復這個“負心團”。而牛津學術核心圈出身的阿克頓,亦對親劍橋的布魯姆斯伯里心向往之,但不得不說他在歸屬與站隊問題上鑄下大錯。注重史學傳承的阿克頓,對富有文化歷史與唯美意義的布魯姆斯伯里傾心有加,而在他看來,當時牛津的風氣反而亟待整改,乏善可陳。雖然阿克頓對布魯姆斯伯里文化圈不乏批判,但他在自證文學“派系”時,也不免將自己被列為集團成員而欣欣得意。

區別于毛姆的失落與阿克頓的向往,牛津學人伊夫林·沃與拜倫等就對布魯姆斯伯里非常不屑。而阿克頓卻因漫不經心于揣摩風氣、經營主流成果、搶占最佳時機,終被拋出了牛津學術核心圈。于是,阿克頓既失寵于牛津學術核心圈,又游走于布魯姆斯伯里主流圈之外,他那種批判與審視的態度,以及跨文明、跨學科卻又無法安于一處的學術嘗試,使他自己的學術觀點無法與任何一個圈子深度鉚合。簡而言之,在英國上流文化圈中,出身牛津的阿克頓受布魯姆斯伯里影響較大,而布魯姆斯伯里又以劍橋人士為主且極重出身,因此兩處逡巡的他總顯得落落難合。時光不待人,阿克頓終于在無意識的嘗試與游走中,將自己變成了一個學術核心圈的邊緣人。

而弗吉尼亞·伍爾夫的唯美主義觀念與女權主義思想,則在阿克頓的筆觸中得到更生動的還原。在阿克頓時期的倫敦文化界,極少有人能入布魯姆斯伯里文化圈核心人物伍爾夫的法眼。至于在倫敦借聲勢而非學派舉辦文化沙龍的名流,如卡納德公爵夫人等,盡管阿克頓覺得她還算親切,但伍爾夫對此類有身份卻沒知識的女人,評論起來毫不留情,她親切地揶揄卡納德夫人是“一個滑稽的小鸚鵡臉女人,但還不夠荒謬”,“一團老舊的啤酒花”。不過,伍爾夫評價作家與大眾的苛刻,卻最終敗在卡納德夫人之流輕易向人扔出的“高帽”上,“她(卡納德夫人)使人覺得他們也是名作家中的一員……那些諷刺她無知的人,同時也在渴望著被她邀請”。

在伊頓,當唯美心愿初啟程時,阿克頓自認為是一個唯美主義的追隨者,及至來到牛津,現實的巨大反差讓他不禁喊出了唯美主義者的使命宣言:“我們應該與丑陋作斗爭,我們應該在混亂的地方創造清晰,我們應該克服大眾的冷漠,我們應該消滅假先知。”

最終,阿克頓在繪畫與詩歌中選擇了后者,雖然他明白,“不管看上去多么愜意,詩人的生活是殘酷的,接踵而至的折磨,都是不可避免且命中注定的”。但對于1920年代的牛津詩歌,阿克頓的印象中是刻板且缺乏生命力的,跟17世紀多恩等人的玄學詩相比味同嚼蠟,顯然在走下坡路。于是,他決心復興牛津詩歌,并積極地參與到牛津詩歌改革的團體中,參編了《牛津展望》《新牛津》等刊物。在英國新左翼作家貝特森與布萊克威爾的帶領下,阿克頓成了1920年代革新牛津詩歌的“助產士”。1924年,阿克頓獲得了主編牛津詩歌雜志的機會,邀請彼得·昆內爾一同編撰,憑借甄選實力拿出了斐然戰績,讓這本以唯美主義為編選策略的詩集贏得了高光時刻。這一時期,阿克頓欽佩的詩人是T.S.艾略特,認為他的詩“恰如福音書一般”,而西特維爾家族和葉芝等也在他的詩人清單內。

除了詩歌,阿克頓也關注布魯姆斯伯里文化圈里伍爾夫和福斯特的小說。雖然他此間也曾發表詩歌和小說,但他所追求的唯美傾向與詩壇日熾的低俗風氣相左,加之伊夫林·沃的風頭強勁,他自詡的詩人與小說家身份幾乎同時遭到了嚴苛的否定,使他榮登文學神壇之夢猝然被現實驚破。

與布魯姆斯伯里圈內的自負與傲慢形成鮮明對比,阿克頓不僅在文化心態上更加寬容,還自覺地將目光轉向遙遠的中國。“我對中國人有一種與生俱來的同理心,渴望能更好地了解他們。此外,我總覺得自己有傳播文明的使命,同時也有許多知識要在中國學習。”阿克頓最后在宜于發力的年紀來到中國,且一住就是8年,并在中國找到了靈魂歸宿。已在學術上略有成就的牛津學友們都鄭重地勸誡他,咬住青山不放松尚且未能篤定守住成果,而此去中國定要被歐洲學術主流邊緣化。其實阿克頓在做此決定之前,已歷經了被牛津主流學術圈和布魯姆斯伯里文化圈邊緣化的尷尬。“大多數朋友都不明白,我既然屬于歐洲,何以要去遙遠的北京定居、發展?去北京在他們看來是一種過早的退隱,是對主流的一種不戰而降。他們以為我是要把自己活埋在一座死氣沉沉的古都中。”“當我被暗示,‘缺席’就是一種錯誤時,我反駁道:‘不錯,我確實就打算這么錯下去了。’縱使奧斯伯德·西特維爾的唯美主義和他的熱情,也無法使我留在歐洲。”而這一次阿克頓的決定不僅迎合了自己的內心,還吸引了許多好奇的歐洲友人前來探訪,如戴斯蒙德·帕森斯、拜倫、安妮·羅斯、布萊恩·吉尼斯都來到了他的身邊,有的甚至長時間駐留于阿克頓在北京的恭儉胡同寓所。而布魯姆斯伯里文化圈核心成員朱利安·貝爾也來到北京,得到了阿克頓的熱情接待與伴行。

1932年,尚未來到中國的牛津學友彼得·昆內爾寫信給阿克頓,說“此時的歐洲就像個爛掉的橘子”,認同了阿克頓赴中國探尋學術發展之路的規劃。但阿克頓一開始并非自愿“邊緣化”,正如布魯姆斯伯里文化圈并未如他所愿地為他留出預想中的座次,英、意雙重文化背景的他已經意識到自己被貼上了“異質文化”的標簽而受到不友好對待,只是他恰巧于此時考慮將中國作為心靈隱遁之所,權衡之下便毅然前往。而北京頓時使他淪陷了,這座城市“融匯善良老者與迷惘青年的長處于一體,它或許在變老,也可能越來越年輕,但絕不萎靡,相反,它在其獨有的建筑與綠地的組合中不斷延伸擴建”,“公園、廟宇、湖泊、亭臺樓閣等,處處都有一個富有詩意的名字,就像一盞盞明燈,在文字的烙印中,散發著永恒的芬芳”。在北京的歲月里,阿克頓由從前一味期待得到外界認定,轉向了內在經營與修為,“不再嘗試向外求,不再向外伸手企圖表達自我”,“真正的冒險,由外部世界轉向內心,一切皆由心造,內觀與外化的過程合二為一、通順自然”。在北京期間的阿克頓幾乎達到了一種禪境,他完全拋下了令他挫敗的歐洲文化圈:“再見了!我那彌足譏諷的過往!北京已使我走向圓滿。”

阿克頓放下了牛津學術圈和布魯姆斯伯里,也放下了佛羅倫薩故園,開始立足于成為向西方引薦中國經典的跨文化學者。在另一重維度上,試圖躋身漢學學術主流,鍛造一種源于中國歷史與輝煌文明的原發性唯美主義漢學體系。雖然阿克頓最后未能如愿在中國度過一生,但他回到歐洲之后,不但繼續從事漢學研究,而且將自己沉浸于意大利史研究中,青年時期的“破圈”思維,已在中國之行的洗禮中走向了豁達。他在詩意、唯美與人文的維度上介入歷史研究,以其細膩、嚴謹而又睿智、華美的文風,定格了一個時代的學術高峰,以“無冕”為冕,迎來自在與升華。

阿克頓的文化“他者”身份,使其在游離于學術流派之外的同時,具備了客觀審視學術現象的“他者”眼光。他既以參與者身份融入流派,亦以互鑒者身份不斷突破各文化圈的壁壘,以唯美主義串聯異質文化,最終在中華文明中得以圓夢,實現對理想文明形態的定位。位列布魯姆斯伯里邊緣人,阿克頓卻不以具體某個團體者身份自居,他的導體意識推動了以個體為單位的文化互鑒。縱使阿克頓無法完全隸屬于某個具體的組織或流派,其唯美主義的思想內核,卻成就了其以唯美主義為主線的文化游牧者視角。其跡所往皆有沃壤,唯美者心終歸中華,其一生九十載,半世皆伴漢學研求。中國文化研究的卓越成果,為阿克頓的邊緣人身份畫上了圓滿的句號。

【基金項目】教育部哲學社會科學研究重大課題攻關項目“‘中國故事’在世界文學中的征引闡釋及啟示研究”(20JZD046)階段性研究成果。