滲透美育的高中化學教學資源探索與思考

鄭敏

摘? ?要:基于新課程標準,深度融合化學核心素養與審美素養發展目標,從欣賞知識美、體驗科學美、追尋價值美的角度,探索高中化學滲透美育的教學資源,思考知識與美育的融合設計及意圖,在實踐中以美促學、以學育美。

關鍵詞:高中化學;美育;審美素養;化學核心素養

國務院辦公廳《關于全面加強和改進新時代學校美育工作的意見》中指出“美育”能提升審美素養、陶冶情操、溫潤心靈、激發創新創造活力。新時代學校美育工作以“提高學生審美素養與人文素養”為目標,挖掘不同學科所蘊涵的豐富美育資源,將相關學科的美育內容有機整合[ 1 ]。

化學學科意義中蘊涵著知識技能、科學精神、方法觀念、創造物質等育人功能和價值。在教學實踐中,筆者發現部分學生化學學習成效較低的主要原因在于學習過程中科學知識與審美感知的隔離,例如難以將化學宏觀現象與微觀表征相互轉化。這部分學生因為興趣原因,缺失化學想象力,不懂得靜心感悟化學科學的美妙,不愿意主動思考解決問題的途徑,從而消極對待化學。因此,教師要創設融合美育的化學課堂,在教學中利用情境、模型、實驗、視頻、動畫等方式,引領學生認識化學獨特的“美”,激發學習興趣,培育學科核心素養。

1? 化學核心素養與美育發展目標的融合

“美育”是指有目的、有計劃、有組織的,通過美的事物,培養學生的審美欣賞能力、審美表現能力、審美創造能力的教育活動[ 2 ]。趙伶俐研究美育目標與評價體系中提出,以審美素養發展為核心支點,才能提升學生的人文素養、全面素質、專業素質[ 3 ]。這就需要在基礎教育階段面向全體學生,開展審美教學,通過對自然、社會、藝術、科學等審美主體的感知、理解、趣味、取向、體驗、評價、表現和創造的過程,形成審美品質與能力,發展學生的審美素養[ 4 ]。什么是科學中的美?科學家彭加勒認為:科學美包含認識自然界的“和諧美”,探索世界“簡單美”與“浩瀚美”的辯證統一,使人們能從整體上、規律上把握自然[ 5 ]。

化學是在原子、分子水平上研究物質的組成、結構、性質、轉化及其應用的一門基礎學科,在不同層面創造物質,造福人類社會。不僅有著外在的知識美,如物質的微觀結構美、符號美、實驗美等,還蘊含著科學精神、方法觀念、創造物質等內在的科學美和價值美。作為中學階段的基礎學科,人們將化學視為傳統的理科,重視概念的記憶與理解,探索原理的本質和應用,內化為學科技能的訓練和思維方法的培養,以期從整體上、規律上把握學科本質,而忽略了學科中的人文價值。

基于化學新課程標準,在教學實踐中將審美素養發展目標的審美欣賞能力、審美表現能力、審美創造能力與化學核心素養進行融合(圖1)。在發展“宏觀辨識與微觀探析”“變化觀念與平衡思想”素養中學會從宏微結合、事物發展變化角度欣賞化學知識美;在培育“證據推理與模型認知”“科學態度與社會責任”素養中學會從證據推理、論證批判過程中體驗化學科學美;在促進“科學探究與創新意識”素養中學會從科學本質、守正創新精神中追尋化學價值美。筆者選取魯科版高中化學教科書(2019)部分知識,探索美育融合的化學課堂教學資源。

2? 欣賞化學知識美

美育首先是在審美活動中激發學生的審美興趣、獲得審美經驗,形成審美欣賞能力。高中化學以必修課程、選擇性必修課程和選修課程為載體,體現了學科知識美的層次性、多樣性。教師收集素材創設情境,引導學生感受物質的組成、結構、性質、變化等“知識美”,啟發學生從微粒觀、結構觀、變化觀、守恒觀等角度建立物質內在的審美認識,感受化學對人類文明可持續發展的促進作用。

2.1 源于教材

必修1“電解質的電離”,教師展示電解質飲品、氯化鈉生理鹽水等生活中的電解液,提出物質變化的問題,依據三種不同狀態的氯化鈉導電性實驗,依據教材模型圖指導學生畫出物質形態微粒圖(忽略陰陽離子半徑大小)(圖2),從宏觀、微觀、符號的角度認識電解質,領悟電離發生的條件。在概念與圖像結合中反思評價所畫的微粒圖,幫助學生從微觀視角認識物質變化本質,學會欣賞化學微粒美。

2.2? 源于實驗

必修1“氧化還原反應”,利用熟悉的銅及其化合物的反應,引導學生從物質變化認識到元素、化合價的變化,進而通過鐵與硫酸銅反應的電流表指針偏轉現象探究反應中電子轉移及得失數目守恒的意義,形成氧化還原反應的系統認識。從化合價數字變化比照實驗中電子轉移的證據,發展學生宏觀到微觀、定性到定量的認識視角,體會運用守恒法分析解決問題的奇妙之處。又如必修1“氮的循環”,從諺語“雷雨發莊稼”討論到動植物體、土壤、水體中的氮元素;通過模擬閃電、氨的噴泉實驗、銅與硝酸的反應等探究氮元素的轉化,體會自然界中氮元素循環轉化的過程。請學生從物質分類及化合價的視角,畫出含氮物質轉化的示意圖,發展變化觀念與平衡思想,感悟化學實驗現象的變化美及大自然的循環守恒美。

2.3? 源于實踐

選擇性必修2“幾種簡單的晶體結構”,由物質宏觀造型與內部結構圖片引入,結合實例的球棍模型、動畫視頻等方式,描述晶體中微粒排列的周期性規律,形成不同類型的晶體模型認知,闡述晶體中的微粒間的相互作用。鼓勵學生利用粘土、紙團、乒乓球等工具手工制作晶體模型(圖3),體會晶體結構的對稱美、模型美。

3? 體驗化學科學美

在審美活動中獲得的審美經驗,進一步凝煉審美意識,發展審美表現能力,從感性認識上升到理性認識,體驗學科內在的“科學美”。教師通過學科史實、實驗探究等方式,引領學生通過觀察、比較、實驗、假說等方法,運用證據推理與模型認知,對客觀事物的本質、規律的初步認識,形成原生態的生本表達。比照科學家對物質世界的簡要概括、解釋和說明,愈加感受到化學科學簡潔、統一、和諧的美。科學家孜孜不倦地發現“美”,嚴謹務實地追求“真”,崇向“善”的社會貢獻,學生在真善美的審美表現取向中發展科學態度與社會責任。

3.1? 傳承優秀傳統文化

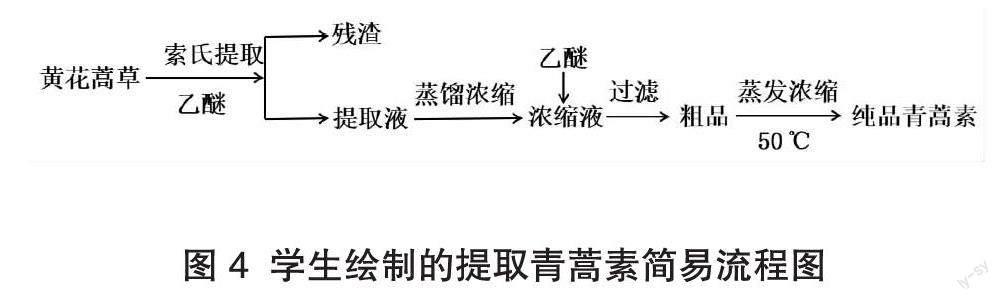

必修1“走進化學科學”,在世界多元文化及化學的發展里程碑中,中華優秀傳統文化留下了許多值得借鑒的瑰寶。屠呦呦從先秦古書《五十二病方》中發現青蒿素藥用記錄,查看葛洪的《肘后備急方》中,有“青蒿一握,以水二升漬,絞取汁,盡服之”的記載,由此開展提取、合成、應用青蒿素的研究,付出艱苦卓絕的努力,成功為人類社會消除瘧疾。選取化學史素材創設情境,啟發學生思考并表達從植物中提取青蒿素的實驗步驟(圖4),了解化學研究的歷程和方法,熱愛祖國優秀傳統文化,增強民族自豪感。又如從必修2“自制米酒”中,了解北魏《齊民要素》中記載的我國古代釀酒工藝,思考釀制的方法、步驟及反應條件,結合現代工藝,開展在家中自釀米酒的實驗,記錄酒精度和pH變化,實驗探究有助于學生感受到傳統文化與現代工藝的和諧美。課后開展家庭實驗,并查閱資料,了解食醋釀造過程中的化學知識,繪制手抄報,與同學交流分享。

3.2? 探尋科學發展實史

必修2“苯的分子結構”,基于演示實驗和史料證據,學生通過觀察、比較,依據結構決定性質規律,推理苯分子中碳原子的成鍵特點和排列方式,結合想象與邏輯,最終得到符合事實證據且富有美感的苯分子結構。課堂模擬科學家發現美與真的歷程,在實證推理與結構美化中發展審美表現力。又如選擇性必修2“原子結構模型”,回顧科學家崇尚真理的研究過程,在“問題產生—提出假說—實驗驗證”中不斷完善對原子結構模型的認識,畫出不同階段的原子模型示意圖。進而依據原子光譜的證據,啟發學生思考玻爾模型的不足,展示量子力學模型。在證據推理中領悟科學家認識原子結構過程中的假說、實證、模型概括的科學美。

3.3? 展望發展中的科學

選擇性必修1“化學能轉化為電能——電池”,課前制作水果電池,回顧原電池工作原理,課堂展示伏打電堆、銅鋅雙液原電池、鉛蓄電池、氫氧燃料電池、鋰離子電池等素材,進一步認識化學電池的發展過程,通過改良電極材料、電解液、裝置、催化劑,開發各種各樣的新型電池。科學家正是在孜孜不倦地創新研究中,完善電池的安全性、便捷性、應用性、美觀性等問題,體會化學在解決能源危機中發揮了重要作用,培養學生科學態度與社會責任。

4? 追尋化學價值美

在識美、賞美的基礎上形成創美意識,完善審美結構,用學科自己獨特的思維和方式詮釋、創造、追尋學科本質方面的“價值美”。化學是一門創造性的科學,科學家往往因為追求美的形式而走向真理,所以科學美育是培養創新人才的有效方法。教學中鼓勵學生秉承綠色化學、可持續發展等觀念,在分析解決真實問題的過程中形成科學思維,作出正確的價值判斷,在已有知識基礎上從美的角度更完善地表達學科本質,初步形成學生對化學價值美的評價力和創造力,發展創新意識。

4.1? 信息技術詮釋學科本質

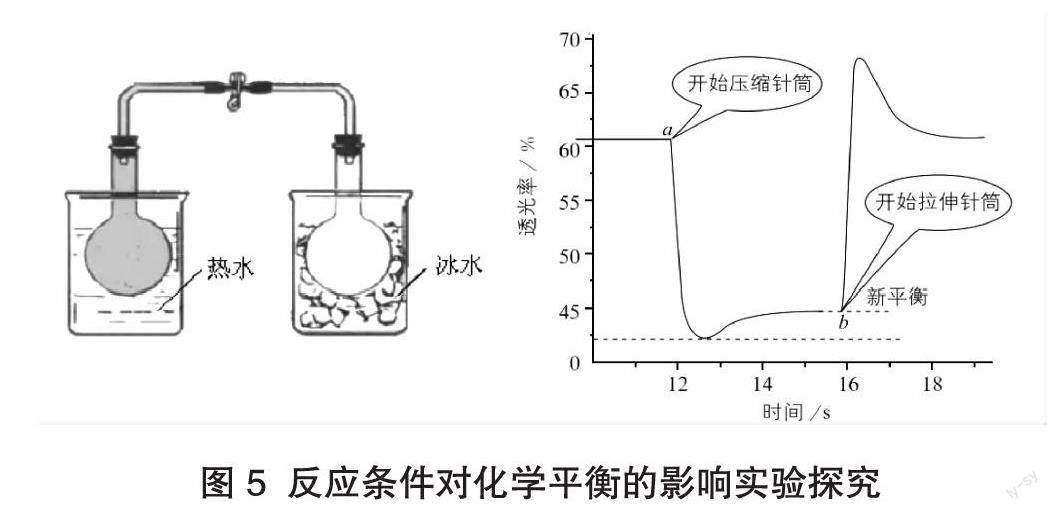

必修1“離子反應及應用”,結合手持技術進行離子反應的可視化實驗,從宏觀現象到微觀電導率的曲線表征,學生感知、判斷實驗本質,展現科學與曲線藝術的融合。通過精制食鹽的問題,啟發學生應用離子反應原理,展開實驗解決真實問題。形成宏微視角的有序思維,努力做到化學實驗操作規范美。又如選擇性必修1“反應條件對化學平衡的影響”,教材設置二氧化氮-四氧化二氮反應體系的活動探究任務,定性探究溫度濃度因素、定量手持技術分析壓強因素對平衡移動的影響(圖5)。學生調用核心素養,認識化學平衡移動規律,形成辯證思維方法,更科學、有效地利用化學反應。

4.2? 真實情境體會應用價值

必修2“元素周期表的應用”,史實情境導入,門捷列夫猜想化學元素在周期表中存在某種秩序,他從完美性出發大膽地對某些元素的原子量提出了修正,并得到驗證。啟發學生設計周期表,認識原子結構、元素性質與元素在表中位置的關系。組織自主設計元素周期表,感受周期與族的規律之美,體會元素周期表的秩序美。運用元素周期表及原子的微觀結構,預測陌生物質如硅及其化合物可能具有的性質和變化。在海水綜合利用的海帶提碘、海水提溴情境等等從資源到產品的轉化路徑,感悟元素周期表在化學科學中的指導意義。發展學生的創新意識,在真實情境中體會元素周期表的學科價值美。

4.3? 綠色理念引領創新思維

選擇性必修3 “乙酸乙酯的制備與性質”,在學習必修2乙酸乙酯的制備實驗基礎上,提供相關物質的理化數據和儀器支持,進一步引導學生從反應條件、產品純度的角度展開討論,改進實驗裝置,啟迪實驗反思、評價。在創新實踐中提高化學實驗的評價力、鑒賞力,運用學科知識創造價值美。

5? 滲透美育的教學思考

化學中的美育僅呈現化學美、激發興趣是不夠的,需要在素養目標與美育目標融合的、長期的、動態的教學活動中,讓學生體驗、實踐科學的美,逐步形成學生熱愛化學、感受和創造美好生活的價值觀。因此,美育課堂更加倡導“以生為本”,把“可教的”轉化為“可學的”,把教學表達轉化為生本表達,使學生自覺主動走進化學,感受科學的魅力和樂趣,將這份愉悅延申至課后。

為達到化學與美育的融合目標,教師需要提高自身審美素養,遴選體現化學美的正面素材,美化教學語言、課件、學案、板書,向學生展示美感課堂的創造過程。教師需要增強化學學科理解,提煉科學發展與社會文化背景的關聯,引導學生從概念學習走向意義學習,促進學科思想和學科觀念的理解和掌握。教師需要完善教學思維,善于尋找美育的契機,帶領學生依據化學實驗探究物質的性質,追尋科學家的足跡揭秘化學的發展與貢獻,創設真實情境由淺入深解決復雜的科學問題,深切體會化學是一門有趣有用的科學。

雖然學生的審美素養會有差異,但是教師示范、學生參與的和諧課堂,潛移默化地作用于人的感知、情感,通過美育滲透形成化學想象力,輔助解決學習過程中出現的問題,增強學好化學的信心。柏拉圖說“美具有引人向善的作用和力量”,教學實踐中以美促學,以學育美,以期發展學生科學素養與人文素養。

參考文獻:

[1] 國務院辦公廳.關于全面加強和改進新時代學校美育工作的意見[EB/OL]. [2021-09-09].http://www.gov.cn/zhengce/2020-10/15/content_5551609.htm.

[2] 任超平.略論美育與藝術教育的關系:以音樂教育為切入點[J].電影文學,2008(4):123-124.

[3] 趙伶俐.審美化教學原理與實踐[M]. 長春:吉林人民出版社,2000:35.

[4] 趙伶俐,文琪.以審美素養發展為目標的美育評價[J].湖南師范大學教育科學學報,2021,20(3):22-29.

[5] 郭金花.科學美育的價值與化學美育例析[J].化學教學,2020(2):34-38.