絕不能拿人民生命開玩笑

馮群星

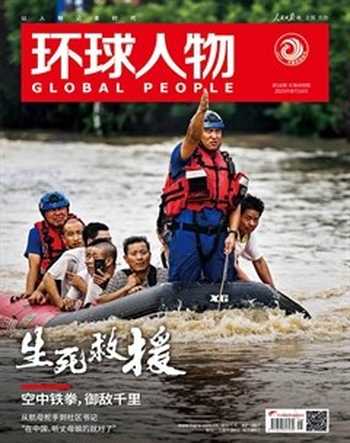

8月3日,涿州市靖雅中學集中安置點發生嚴重內澇,河北、山東兩地消防救援人員采取“舟艇+車輛”接力轉移法,歷時8個小時,成功轉移500多名受困人員。(安雪松 / 攝)

自從分管指揮協調工作,應急管理部救援協調和預案管理局副局長顏彬似乎就患上了“強迫癥”:手機提示音響起,一定要立刻點開查看,哪怕此時已是半夜或凌晨。看完信息,確定沒有災害事故,他才能繼續安心睡覺。

中國幅員遼闊、災害頻發,冬春防火、夏秋防汛、四季防地災、全年防地震是常態,一年到頭還要防范應對生產安全事故。此外,天災總有偶發性,比如8月6日的山東省德州市平原縣5.5級地震,該縣歷史上從未發生過5級以上地震。

2018年,應急管理部成立,至今已有5年多。顏彬所在的救援協調和預案管理局,職責之一就是承擔國家應對特別重大災害指揮部的現場指揮、協調、保障工作,協調調動相關應急隊伍和資源,指導地方及社會應急救援力量建設。這意味著,每當有災害發生或可能發生,他和同事都要第一時間掌握情況。只有這樣,部門才能統籌指導,做好應急救援力量的調派工作。

親朋好友得知顏彬要出差,多半會問:“哪兒又有災情了?”弄得他哭笑不得。事實上,隨著中國應急管理體系和能力的持續進步,一些險情災情已經可以預判并提前應對。顏彬出差時的一項重要任務,是檢查各地的應急救援力量準備是否到位。

這給顏彬帶來了另一變化,“愛挑毛病”。在某地檢查時,他曾當場撥打應急電話,查看擔負應急值班備勤的聯絡人是否真的24小時在崗——對方不知道顏彬的身份,說著飛機馬上起飛、需要關機,就掛了電話。結果,數小時后,這位擅自離崗的聯絡人灰溜溜地返回工作崗位,當面接受批評。“你作為一個應急聯絡人員,怎么能隨意失聯?要是在你關機的這幾個小時里有災情電話打進來呢?”

在檢查時,如果地方或企業的主要負責人答不上問題,顏彬也會不留情面地直接批評——有災情發生時,這些主要負責人往往要在應急指揮機構里坐鎮。“也許大家會覺得我挺嚴苛吧,但是安全無小事,絕不能拿人民群眾的生命開玩笑!”顏彬對《環球人物》記者說。

為應急管理部門新任職的年輕同志做教育培訓時,顏彬總讓大家假想受災群眾中就有自己的親人朋友:“確保人民生命財產安全,乍一聽似乎很遙遠,那么你的親戚朋友算不算人民?如果你老家的親人受災了,你急不急?這么思考,你工作時可能就更有積極性和主動性。”

以下是《環球人物》與顏彬的對話。

《環球人物》:今年第5號臺風“杜蘇芮”登陸強度大、影響范圍廣、造成損失重。具體到您的工作中,這帶來了哪些挑戰?

顏彬:最直接的挑戰就是對接的部門和地方非常多。在我們過去的經驗中,很少有臺風會像“杜蘇芮”一樣從南方地區登陸,影響到京津冀地區和東北地區。應急管理部一直與水利部、自然資源部、中國氣象局等部門會商研判“杜蘇芮”的發展趨勢,加強與臺風過境地區溝通對接,指導協助臺風過境的福建、浙江、江西、河北、北京、天津、吉林、黑龍江等重點省份做好應急準備,調動應急資源參加抗洪搶險救援救災行動。

《環球人物》:迎戰“杜蘇芮”的過程中,我們看到了很多救援力量,消防救援人員、解放軍戰士、武警戰士、志愿者……在我國的救援體系中,他們分別有著怎樣的定位?

顏彬:中國特色的應急救援力量體系是以國家綜合性消防救援隊伍為主力、軍隊應急力量為突擊、專業應急力量為協同、社會應急力量為輔助。國家綜合性消防救援隊伍是國家隊和主力軍;解放軍和武警部隊是突擊力量;藍天救援隊、公羊救援隊這樣的社會應急力量屬于輔助力量;專業應急力量主要擔負生產安全事故救援、航空救援、工程搶險等任務,近年來,專業應急力量“一專多能”的救援能力不斷提升,在擔負本行業領域救援任務外,也在應對地震、洪澇等災害方面發揮了重要作用。

5月中旬,顏彬在云南麗江參加“應急使命·2023”高山峽谷地區地震災害空地一體化聯合救援演習。

《環球人物》:這么多的隊伍和裝備,怎么保障救援行動的規范有序?

顏彬:從表面上看,應急救援似乎很簡單,前往現場、開展行動就行了,實則不然。災害現場需要什么類型、多大規模的救援力量?大家都想在第一時間趕到,會不會造成擁堵?前往災區的道路能否通行?其中涉及的細節非常多,統籌協調、現場指揮很重要。所以,當災害發生時,地方黨委政府一般要建立現場指揮機構,它相當于現場調度的“大腦”。所有應急救援力量到達后先向現場指揮機構報到;在進入災害現場后,其擔負的救援任務也要由現場指揮機構賦予。在救援過程中,救援隊伍要及時報告行動進程,確保現場指揮機構能根據實際情況進行動態調控。

為了提升針對“杜蘇芮”的搶險救援效能,我們還建立了先電話通知救援力量,邊組織實施調派、邊履行程序的機制。明確增援力量后,我們將清單及時報送現場指揮機構,由他們提前對接、提前部署任務。也就是說,增援力量還在路上,其任務和目標區域就已經明確了,在到達任務區域后可以迅速展開行動。

《環球人物》:在應急管理中,“風雨未來人先到,救援搶在成災前”常常被提及。怎么理解這句話?

顏彬:我們的術語叫做“救援力量預置”,就是結合災害風險研判,針對重大風險、重點地區、重要設施等形勢動態預置應急救援力量,確保險情發生時能夠快速反應。

以“杜蘇芮”為例,它首先在福建登陸,福建的救援力量不足怎么辦?那么就要考慮在臨近的浙江、廣東、湖南等省份預置跨省區的應急救援力量和物資裝備。

《環球人物》:“杜蘇芮”來襲屬于“戰時”,那么“平時”呢?如何持續保障和提升救援能力?

顏彬:比較典型的是應急演練。從2021年到今年,國務院抗震救災指揮部辦公室、應急管理部聯合四川、甘肅、云南等省人民政府舉辦“應急使命”系列演習,取得了良好成效。

這3年的演習都是圍繞抗震救災展開的,但是課題各有側重。2021年在四川雅安,主要是應對特別重大地震災害中的“斷、亂、慢”問題;2022年在甘肅張掖,是高原高寒地區的實戰化演習;今年在云南麗江,則是高山峽谷地區地震災害空地一體化的聯合演習。

演習一方面要探索破解不同條件下的救援難題,另一方面也考驗著指揮機構的組織保障、統籌協調能力和救援隊伍的實戰能力。后兩次演習我都參加了,每次都要在現場待上2個月左右進行演習籌備,可見應對真實災害的復雜程度。

《環球人物》:這些難題大多來自真實的災害案例吧?

顏彬:是的,像在2022年9月四川省甘孜藏族自治州瀘定縣發生的6.8級地震中,我們就遇到了高山峽谷地區的救援難題。瀘定的“三斷”,即“斷水、斷電、斷網”非常突出,這既阻礙了人員進出,也使得受災人員難以發出信息、難以被定位。此外,常規大型搶險裝備在高山峽谷地區上不去、展不開、用不上,救援人員只能徒步前往一些地點。我記得有支隊伍出發不久就失聯了,當時所有人都捏了一把汗。雖然他們很快就和指揮部恢復了聯系,但出現這樣的情況,哪怕10分鐘也是非常令人煎熬的。

《環球人物》:在這么多災害現場工作過,您有什么突出的體會?

顏彬:一個體會是,我們要持續推進應急管理體系和能力的現代化,特別是高科技的應用。在瀘定地震中,我們啟用了多架翼龍無人機空中通信平臺,可定向恢復50平方公里的移動公網通信,建立覆蓋1.5萬平方公里的音視頻通信網絡,為指揮調度、視頻會商提供了強力保障。前面說的那支救援隊伍,就是在翼龍無人機輔助下恢復通信的。

沒有高科技的應用,救援效率就會受到影響。有一次我去某省檢查預置力量,他們同時做了地面和空中的部署,地面4個小時的車程,坐飛機只需要10分鐘。可以想象,在搶救傷員等情況下,這節約出來的時間是多么寶貴。

另一個體會是,我們黨集中統一領導的政治優勢、集中力量辦大事的體制優勢和黨的領導組織優勢非常重要。尤其是每次救援任務完成時,民眾那種發自內心的感激、感動和夾道歡送的場面,更加讓人深刻感到:沒有我們黨和國家這些優勢的保障,災害面前的高效組織運轉是很難想象的。

《環球人物》:應急管理部已經成立5年多了。這些年來,我國的應急救援力量取得了怎樣的發展?

顏彬:立足全災種、大應急的需要,國家綜合性消防救援隊伍大力推動重點救援力量建設,已建成水域、山岳、地震等區域性專業救援隊伍2800余支,共計7.3萬余人;統籌推動國家航空應急救援力量建設,每年以政府購買服務方式部署大中型直升機80余架;依托中國安能集團成立應急管理部自然災害工程應急救援中心和自然災害工程救援基地12個,共計2400余人;在長江、淮河流域組建水上工程搶險隊伍5支,共計230余人,配備大型綜合指揮和工程搶險救援船7艘;建設輻射全國礦山、危險化學品、油氣田開采、油氣管道、隧道施工等高危行業領域的國家安全生產應急救援隊伍102支,共計2.2萬余人;每年對接中國中鐵、中國鐵建、中交集團、新興際華集團、中國電建、中國能建、中國安能等有關中央企業統籌準備工程搶險力量470余支6.3萬余人。我們要推動各類應急力量由單一災種救援向綜合災種救援、由屬地救援向區域機動救援轉型,這些成為國家有效應對重特大災害事故的尖兵利器。