中國落實海洋可持續發展目標的評估進展與指標分析

姜玉環 林瑞娟 楊薇 劉正華 陳鳳桂

摘要:海洋可持續發展目標(SDG14)作為聯合國2030年可持續發展目標體系(SDGs)的重要組成部分,為各國解決共同關注的海洋環境和社會經濟發展領域相關問題提供了綜合性的目標框架。2016年以來,全球SDG14評估指標處于不斷發展變化之中。中國在實施SDG14具體指標方面面臨的機遇與挑戰并存,一方面,采用聯合國SDG14指標框架評估中國海洋可持續發展目標進展存在現實差距和局限;另一方面,中國SDG14國別自愿評估指標體系存在進一步提升空間。因此,結合國際及國內發展趨勢與需求,需要盡快完善本土化的SDG14評估指標與方法體系、提升海洋綜合治理體系與能力,同時推動海洋可持續發展相關多目標、指標的協同與均衡發展。

關鍵詞:海洋可持續發展目標;指標體系;國別評估;中國進展

中圖分類號:P74;X22 文獻標志碼:A 文章編號:1005-9857(2023)07-0003-10

0 引言

2015年聯合國可持續發展峰會上通過的《2030年可持續發展議程》確立了17項可持續發展目標(SDGs),為各國解決可持續發展進程中的社會、經濟和環境三大領域問題提供了綜合性的目標框架和行動指南。其中,關于海洋可持續發展目標(SDG14)與清潔飲水(SDG6)、氣候行動(SDG13)、陸地生物(SDG15)等多個目標共同構成了SDGs的環境維度,SDG14指標框架下所涉及的海洋環境污染、生物多樣性保護和漁業資源可持續利用等問題也是當前國際社會普遍關注的議題和全球海洋治理的重要內容,海洋目標的發展對于支持其他相關環境目標的實施,以及推進社會經濟和環境目標的全面、均衡和整體實現具有重要意義。各國政府作為落實和評估各項目標進展的主導者和推動者,建立完善國家層面可持續發展目標評估框架并加強跟蹤監測,是推動SDGs具體目標從理念到實踐、從目標到結果的重要支撐[1]。同時,SDGs倡導的包容、公平和可持續發展等理念以及“不讓一個人掉隊”的宗旨,為各國國內問題與全球議程的相互關聯提供了獨特的機遇,有利于可持續發展領域的國際合作和全球公共產品供給。中國是SDGs的發起國和積極響應者,包括海洋目標在內的17項目標要求與中國推行的新發展理念、全球發展倡議、構建海洋命運共同體、人與自然和諧共生等理念和倡議一脈相承,海洋可持續發展對于陸海統籌、建設海洋強國戰略目標至關重要。

自2016年以來,學術界和實踐界積累了關于落實SDGs的豐富知識與經驗[2-4]。已有研究不僅關注SDGs目標本身的界定,也越來越聚焦如何實現目標及其關鍵影響因素和挑戰[5]。SDG14為中國開展海洋保護與可持續利用相關工作提供了方向指引,實踐中也面臨諸多新的挑戰[6-7]。本文基于《2030年可持續發展議程》框架下海洋相關目標指標體系及其發展演變趨勢,分析中國SDG14評估進展和指標表現,探討中國在落實相關目標和參與全球海洋可持續發展治理進程中面臨的挑戰或障礙,提出未來進一步落實海洋可持續發展的有效路徑和政策建議。

1 SDG14目標框架及其發展演變

1.1 SDG14評估指標框架

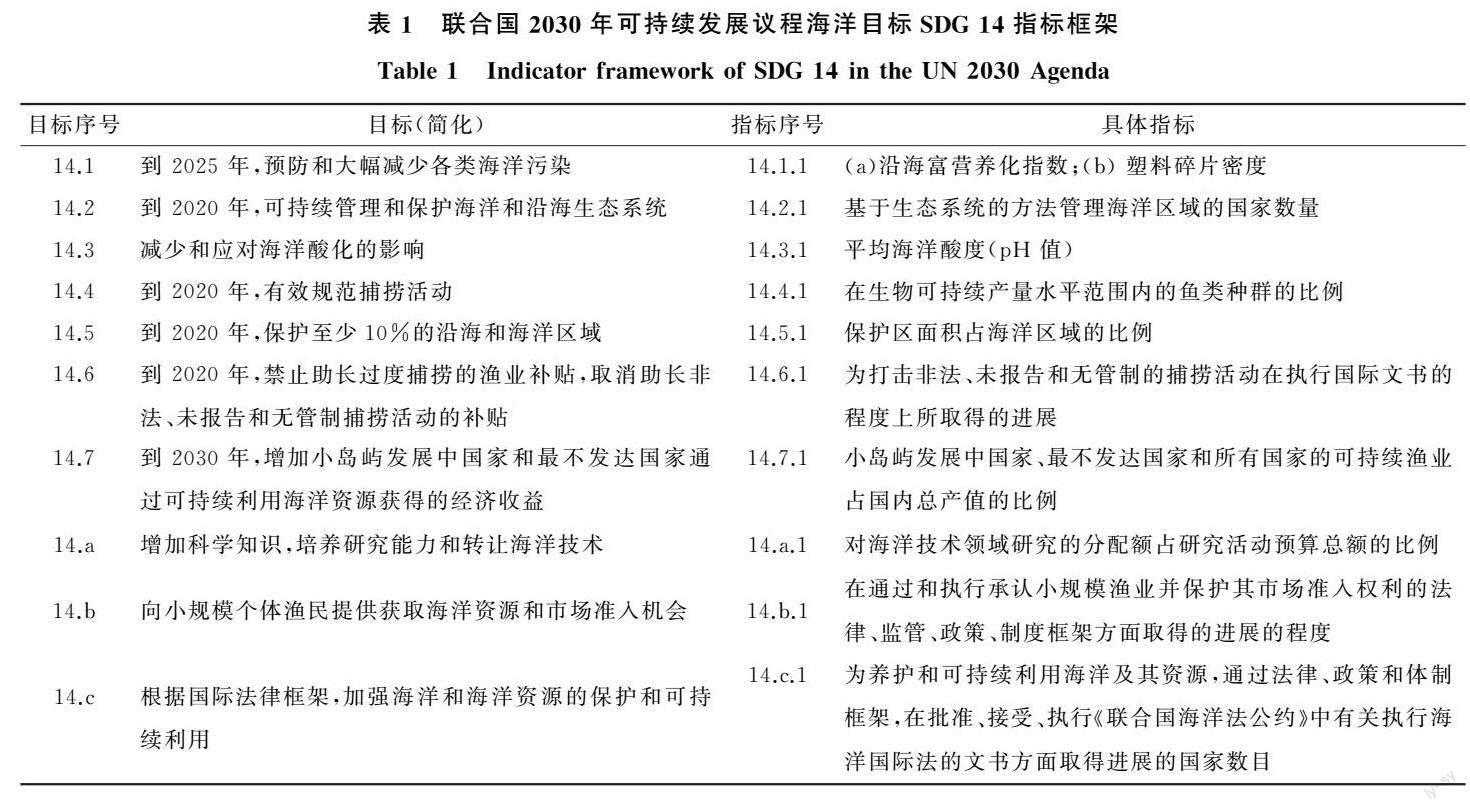

聯合國可持續發展目標指標框架由可持續發展目標指標機構間專家組(IAEG-SDGs)制定,由聯合國大會于2017年7月決議通過,每年予以修訂和完善,SDG14詳見表1。

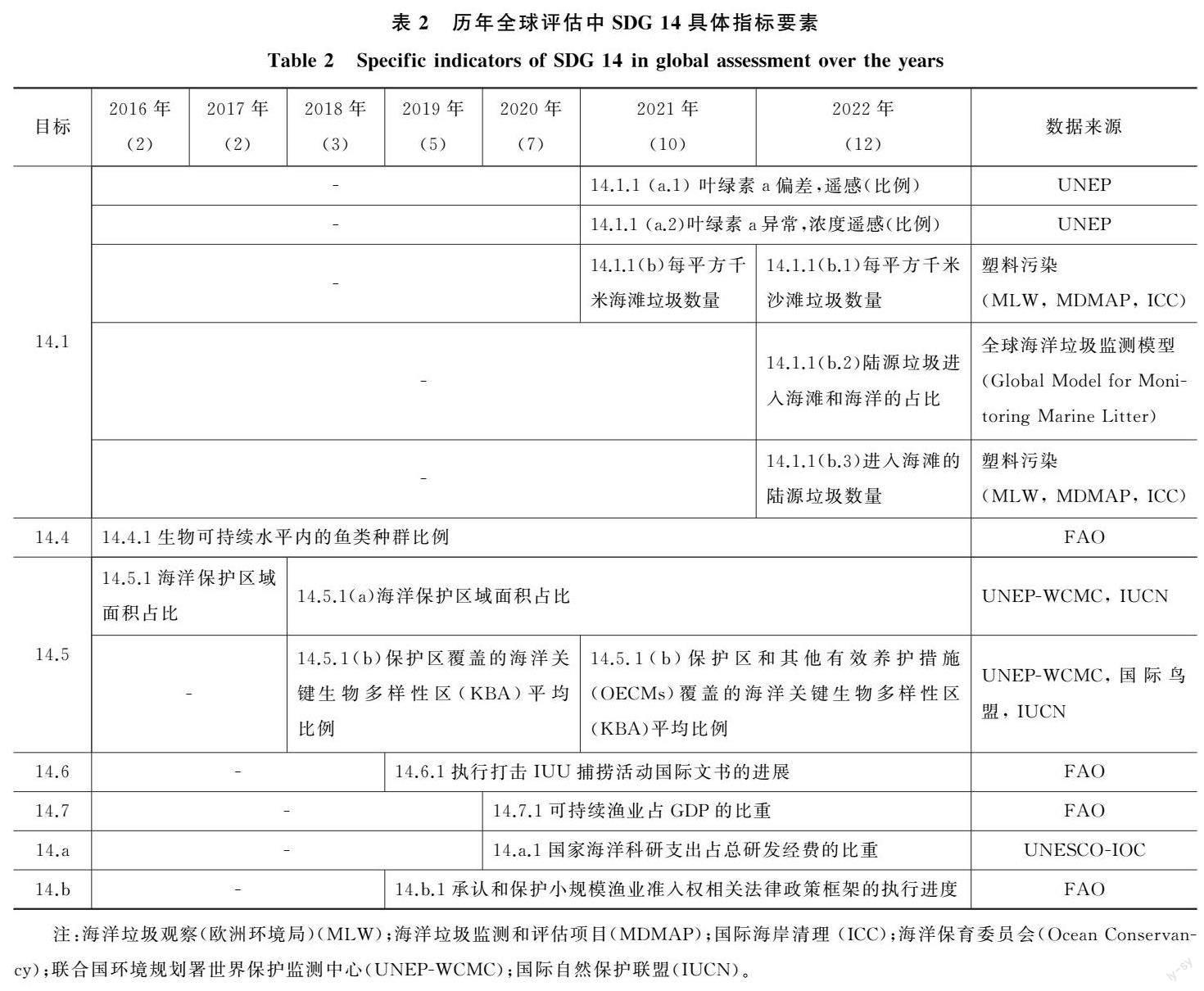

聯合國每年發布可持續發展目標報告以及具體的指標數據統計結果。根據聯合國歷年發布的可持續發展目標報告,表2 總結展示了2016—2022年評估中納入的SDG14具體指標更新變化及數據來源情況[8]。

從表2可以看到,2016年和2017年僅包含2個指標,到2022年已包含12個指標。目前,未納入的14.2.1、14.3.1和14.c.13個指標的評估方法仍處于發展完善之中。其中,14.2.1主要衡量專屬經濟區(EEZ)范圍內實行海岸帶綜合管理(ICZM)與海洋空間規劃(MSP)或其他基于區域的綜合管理工具的國家情況,由聯合國環境規劃署(UNEP)通過區域海洋項目對國家官方數據進行統計和報告,該指標的數量評估結果僅初步衡量政策的制定而非政策的實施,未來定量化與調查問卷相結合的評估將包含對ICZM 計劃或MSP等其他規劃管理工具的實施邊界和空間覆蓋范圍(占比),以及實施程度的考察,以便進一步有效反映政策履行成效。對于14.3.1,主要基于海洋碳系統的年平均觀測結果,聯合國教科文組織政府間海洋學委員會(UNESCO-IOC)是負責該指標全球進展監測的國際機構,自2019年起,政府間海洋學委員會(IOC)建立了專門的SDG14.3.1 數據門戶(http://oa.iode.org),作為提交、收集、驗證、存儲和共享海洋酸化數據的工具。

對于14.5.1保護區域面積指標,已由單一的保護區面積占比,進一步考慮到生物多樣性及其重要性在空間上的極端差異[9],逐步聚焦對關鍵生物多樣性區域(KBAs)的覆蓋比例。但是,目前KBAs的識別主要集中于鳥類和高度受威脅物種這一特定子集,未來會逐步拓展涵蓋其他分類群和生物多樣性要素的統一標準,以提升這一指標結果的全面性和科學性。聯合國糧食及農業組織(FAO)是負責14.4.1、14.6.1、14.7.1和14.b.1的專門國際組織。其中,14.4.1主要在全球和區域層面監測評估,2019 年FAO 開始探索針對國家層面監測評估的方法,將漁獲量統計數據、捕撈努力量數據、生物信息和替代生物量指標納入種群動態模型,評估確定魚類資源是否達到或超過最高可持續產量,但是目前各國未定期報告捕撈努力量數據,大多數國家缺乏魚類資源評估能力[10]。14.6.1和14.b.1指標主要基于《負責任漁業行為守則》框架下每兩年一次開展的關于各國執行相關國際文書情況的問卷調查,進行國家層面的評估。14.7.1的指標評估方法于2019年才正式確定,需結合14.4.1指標的區域分值和國家捕撈份額加權共同構成的“可持續性系數”計算得出。14.a.1指標主要基于IOC開展的《全球海洋科學報告》相關問卷調查數據統計得出,后續將納入“海洋科學促進可持續發展十年”行動計劃框架下進行監測和評估。對于14.c.1指標,主要基于問卷調查數據,衡量在批準和加入《聯合國海洋法公約》(UNCLOS)有關國際文書方面進展和通過法律、政策、機制框架等手段執行這些文書方面的進展兩個方面,實際上,歷年評估報告中均涉及相關進展的概述,聯合國海洋事務和海洋法司(OLA/DOALOS)于2020—2021年進行了基線數據問卷調查和收集,此后將每2~3年重復一次,后續的指標數據將更側重于展示各國在實施方面取得的進展。

1.2 SDG14國別評估指標

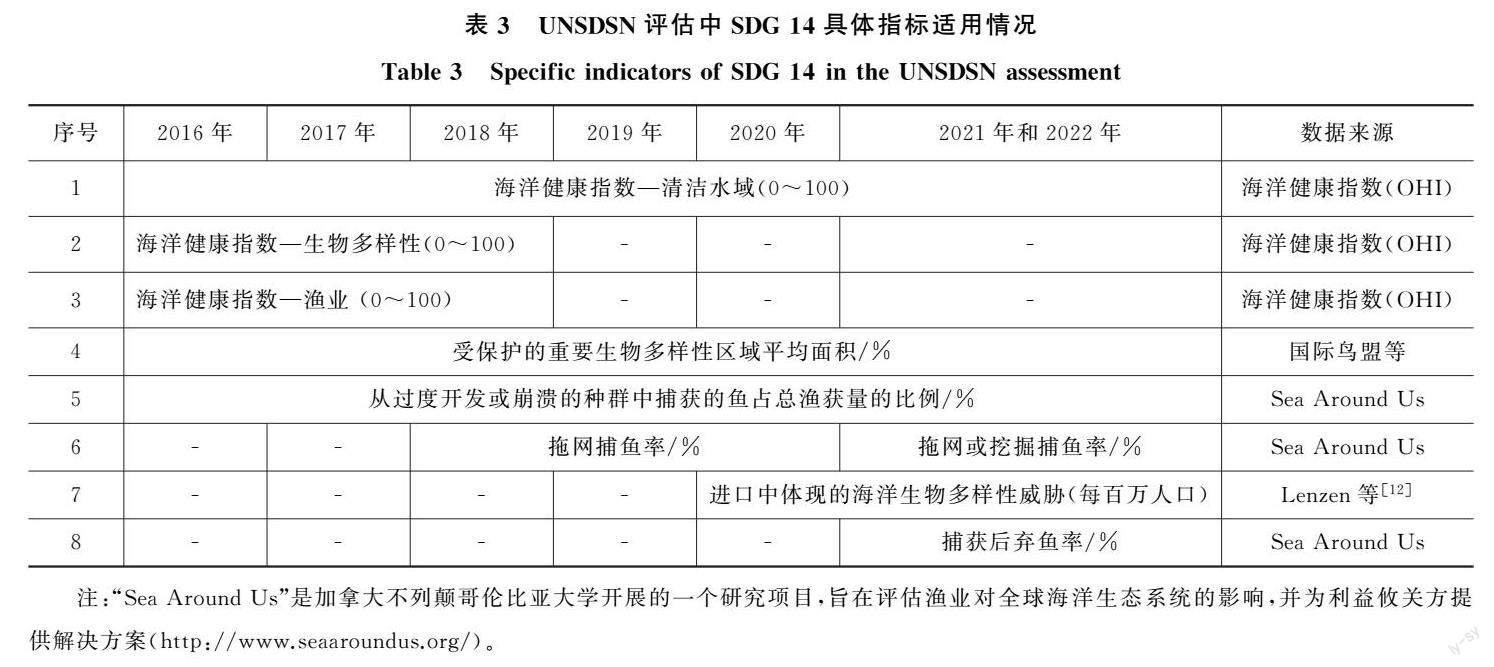

聯合國可持續發展解決方案網絡(UNSDSN)和貝塔斯曼基金會每年發布的《可持續發展報告》和國別指示板,是聯合國SDGs目標進展評估的有益補充。該系列國別評估中SDG14具體目標框架主要關注清潔水域、生物多樣性和漁業3個方面。具體指標上,2016年以海洋健康指數(OHI)為主,后續經過不斷增減調整,保留了目前的6個指標要素,2021年起新增兩個關于漁業資源養護的“挖掘捕魚率”和“捕獲后棄魚率”指標評估,共3個漁業相關的指標(表3)[11]。

近年來,SDG14在評估方法和指標的發展演變過程中,呈現以下幾個特征:①數據的統計和可獲得性是定量評估的最重要基礎,SDG14的多個執行性指標(如,14.2.1、14.6.1、14.b.1和14.c.1)本身存在定量化難的問題,不同指標數據統計的頻率和進度不一致,定性和定量方法的科學性和有效性仍然有賴于全球的廣泛參與和檢驗,尤其需要國家和區域層面在實踐基礎上加強對指標監測的投入和補充,推進形成國際公認的成熟方法。②雖然國家層面提供的官方數據是全球評估的主要依據,但某些具有相關領域信息和技術實力的機構或合作機制,也通過與國際組織合作的方式逐漸成為全球評估數據的主要支撐實體(如,歐洲環境局、NOAA 等),在全球海洋目標和標準體系演進中體現了一定的技術話語權。③對于FAO等行業主管國際組織,通過相關發展指標的標準化及其監測評估,進一步強化了對有關國際文書和準則的執行監督,有助于提升國際組織的數據能力和政策影響力。④不同目標間的協同關系和溢出效應評估越來越受到重視[13],UNSDSN 評估中SDG14“進口貿易中的海洋生物多樣性威脅”指標正是國際貿易的環境和社會負面溢出效應的體現,納入溢出指標也直接影響著相關目標評估的結果。例如,歐盟成員國在SDG12、SDG13、SDG14和SDG15上的表現不佳,部分原因就是溢出性指標的納入。已有研究還強調,海洋生態系統的有效管理和養護對于消除貧困(SDG1)和消除饑餓(SDG2)目標實施也尤為重要,尤其是SDG14.4和SDG14.7涉及有效漁業管理并增加發展中國家惠益,被認為與其他目標的聯系最為緊密[14]。隨著全球可持續發展面臨的跨區域、跨領域間不均衡、不協調等問題日漸突出,對交叉性目標或溢出性指標問題的研究與應用也是未來回應SDGs新發展階段需求的一個重要方向。

2 中國SDG14進展評估與指標分析

2.1 全球評估進程下中國SDG14進展

根據聯合國《2022年可持續發展目標報告》和進度表,海洋環境和資源仍然受到污染、變暖和酸化的威脅,處于遠離目標的發展水平(2/5);全球海洋保護區覆蓋海域(EEZ)面積比例從2000年的1%增加到2020年近18%,但是區域發展不平衡,東亞和東南亞地區僅為3.8%;全球海洋生物多樣性關鍵地區中劃定為保護區(以及其他有效養護措施)的平均面積占比從2000年的28%增加到2020年的44%,距達成目標仍有一定距離(3/5),且不同區域間的進展差異大,西亞和大洋洲尚不足1/4,東亞和東南亞地區約為32%。中國的評估指標數據顯示,2018年海洋保護區面積擴大了1.31萬km2,1.5%的國家管轄海域(200nmile以內)受到保護,覆蓋約5.4%的領海海域[15];被保護區覆蓋的重要海洋生物多樣性區域(KBAs)平均比例從2000年的3.5%增加到2020年的7.08%,數據結果與全球和所在區域平均水平相比存在一定差距(表4)。

根據2022 年UNSDSN 國別指示板,參評的193個國家中超過57%的SDG14水平為“面臨關鍵挑戰”,超過41%的國家海洋目標的發展趨勢為遲滯,中國SDG14指數評估結果自2016年以來均為“面臨關鍵挑戰”和停滯趨勢,是17項SDGs中得分較低的目標之一,分數增加緩慢,全球排名處于后20%的位置。就不同指標而言,不同區域間存在差異,“重要海洋生物多樣性區域平均受保護面積”和“海洋健康指數-清潔水域”兩個指標的全球整體水平均為“面臨關鍵挑戰”,發展趨勢不容樂觀,均為遲滯或倒退;“拖網捕撈”方面除了大洋洲和小島嶼國家,其他地區均存在挑戰;重要生物多樣性區域保護方面,大部分地區均實現目標,經合組織(OECD)的大部分發達國家成員面臨較大挑戰。中國在海域水質和生物多樣性保護面積方面指標的得分排名靠后,漁業可持續性指標的表現尚可,但個別指標呈下降趨勢(表4)。

2.2 中國自主評估進程與指標框架

中國政府2016 年9 月正式公布《中國落實2030年可持續發展議程國別方案》,確立中國落實SDGs的基本路線和政策框架,后于2017 年、2019年和2021年發布了3份《中國落實2030年可持續發展議程進展報告》,從海洋綜合管理相關政策和立法、海洋污染防治、海洋資源開發利用、海洋保護區建設、海洋漁業管理制度和海洋國際合作等方面專節評估SDG14的相關進展,提出下一階段重點工作規劃。2021年發布的《中國落實2030年可持續發展議程國別自愿陳述報告》著重從海洋環境質量改善和海洋生態保護修復兩方面展現中國實施SDG14的舉措在促進生態文明建設和應對氣候變化領域的進展及貢獻。在SDG14具體指標的監測上,2021年的進展報告新增了海上漂浮垃圾個數、密度指標和2020年新建保護區數量數據。另外,中國科學院自2019年起每年發布《地球大數據支撐可持續發展目標報告》,主要關注海洋生態保護目標SDG14.2相關進展的數據集和評估技術方法構建。中國SDG14進展評估的指標構成見表5。

與聯合國SDG14指標體系相比,中國采用的SDG14評估框架納入了較多具有本土特色的指標要素,著重體現國家層面為落實各項海洋目標而采取的主要政策措施,包含定量化的狀態指標和定性的執行性進展描述,大約一半的指標評估結果具有量化數據支持。其中,對于海洋環境質量指標,海洋健康指數使用的清潔水域指標涵蓋了營養鹽、化學物質、病原體和海洋廢棄物四大類成分要素,我國海水水質標準中還包含了海洋酸度、懸浮物、溢油類等更廣泛的成分;根據《中國海洋生態環境狀況公報》,富營養化、海濱浴場水質等指標是我國海洋生態環境監測評估的組成內容,但尚未納入SDG14監測評估框架中。對于海洋生態系統保護和管理指標,中國在海洋空間規劃、圍填海管控、海岸線保護、海洋生態保護紅線劃定等多方面取得了豐富的實踐進展,納入各類各級保護區域的面積比例呈增加態勢,但主要集中于近岸海域,對于重要海洋生物多樣性區域(KBAs)的保護水平而言,現有65個海洋類重要生物多樣性區域被保護區覆蓋的平均占比仍有提升空間[16]。對于魚類種群養護、可持續漁業管理相關指標,中國無明確的指標數據,主要通過休漁制度、漁業轉產轉型、漁業資源養護補貼等措施執行可持續漁業管理目標,包括出臺的漁業管理規定加強了打擊非法、未報告和無管制(IUU)捕撈活動的力度,將遠洋漁業相關監管措施與現行國際規則銜接,根據FAO 的評估結果,2020年指標14.6.1的中國得分為4分(與全球水平一致,最高分為5),14.b.1得分為2分(低于全球的4分),顯示出小規模漁業的監管框架和促進機制方面需要給予更多關注,并展開系統性的研究。

3 中國實施與評估SDG14存在的問題與挑戰

總體來看,聯合國SDG14目標及其評估體系為國家執行《2030年可持續發展議程》提供了一般性監測框架。但同時,中國在SDG14部分指標領域取得積極進展的同時也面臨著現實矛盾和壓力。包括:陸源海洋環境污染壓力;海洋資源可持續利用與海洋生態系統保護的沖突;氣候變化帶來的挑戰等。

3.1 采用全球指標框架評估中國進展存在的問題

全球SDG14目標體系是經過各國協商與權衡而達成的一個政治性較強的指標框架,無法充分兼顧到不同國家海洋治理制度、優先事項和特殊條件及發展需求,框架本身存在目標期限設置各異、指標內涵界定存在不同認識、技術方法和應用上的普適性不足等問題,不能全面、客觀地呈現中國在海洋環境、社會經濟、科技和治理等多領域的工作進展及綜合成效[3]。具體指標構成上存在“重保護、輕利用”“重數量、輕效果”的特點[17],存在對管理措施有效性因素考慮不足的現實局限,與我國重視生態環境基礎設施建設和污染減排治理等發展狀況存在差異。海洋各領域指標數據監測和評估能力仍處于不斷發展完善中,各國在SDG14指標數據獲取和定期評估等方面存在水平差距和能力差異。目前全球評估進程中所使用的國別指標數據并不全面,雖然拓展了多樣化的數據來源,新的指標不斷更新或納入,但是仍然存在指標的國別針對性不強、數據統計年份滯后和各國進度不一致等問題。未來仍需要國家層面進一步增加系統性的能力建設投入,為全球評估提供有力的支持。

3.2 中國SDG14評估指標框架存在提升空間

中國2016年初步確立的SDG14評估指標體系以定性目標為主,根據歷次進展評估報告和科研機構自主評估中納入的指標情況來看,基于大數據的定量化指標數量不斷增加,但是指標的綜合性和延續性稍顯不足,不利于長期連續性的監測和評估。部分指標數據具有多目標指向性,不同評估指標之間的界定有待進一步厘清或進一步整合調整,如保護地、生態紅線和區劃工具都涉及保護區域面積目標,也涉及基于生態系統管理和海洋生態修復相關目標,具體目標內涵的清晰界定有助于提升指標的指導性。考慮到全球海洋目標評估中面臨著可用數據不足、多源數據的權威性和可靠性難以保證等難題,直接影響評估結果的準確性和對國家海洋可持續發展水平的認識與定位,因此,對于國家層面的目標評估,針對數據獲取難度大的具體指標,尤其需要結合國內發展條件和實際需要,加強指標挖掘和評估方法的創新,進而科學、全面地呈現海洋領域的發展與需求,為海洋可持續發展戰略和政策制定提供可靠支撐。

4 中國進一步落實SDG14的對策建議

隨著“十四五”時期中國進入綠色、低碳和高質量發展的關鍵轉型期,落實海洋可持續發展目標面臨的機遇與挑戰并存,更加需要結合世情國情,著力提升海洋可持續發展監測評估的技術支撐體系與能力建設,服務于國家新時代海洋發展戰略目標。

4.1 優化本土化的SDG14國別評估指標體系

著眼于全球、立足國家“海洋十年”的發展需要,在構建和完善國家層面SDG14評估指標框架過程中,既要與SDG14相對接,又要超然于該目標框架,優化形成國家和地方層面本土化指標體系,量化展現國家在落實SDG14方面的投入、進展和產出,綜合反映海洋自然、社會和經濟領域的現狀與差距。指標體系的構建可以按照以下思路展開:①對現有國別指標框架進一步梳理整合,篩選保留具有針對性的指標,如應對海洋污染、打擊IUU 捕撈、海洋保護區建設等指標。②對于國內數據基礎較好、方法體系成熟、實踐案例成效顯著的一些領域,開發出具有本地化特色和國際化意義的引領性指標。以保護目標為例,中國實行的生態保護紅線、漁業“三場一通道”養護措施、自然岸線保有率、海洋生態修復等具有較大潛力被納入其他有效養護措施(OECMs)范疇內,相關領域的技術標準及效益評價的深入研究與應用,有助于提升中國在制定和實施基于區域的海洋保護目標方面的能力及影響力。③對于存在普遍性數據支撐不足、實踐進展面臨利益沖突等領域,如海洋污染問題、漁業資源養護等,需要加強與糧食安全、減貧、生態系統保護等相關目標的協調與權衡,進而確定現實可行的、公平合理的國別自愿目標。④對于中國現行的本地化特色鮮明的有益實踐,如生態產品價值實現、生態補償、灣長制等,需要在可持續發展框架下加強與國際主流概念和內涵的銜接,如基于自然解決方案、生態系統方法等,推進本地化指標與最佳實踐的國際化。另外,實踐和應用示范是推動評估指標不斷完善的基礎,國內已建立的“可持續發展議程創新示范區”關注到資源、景觀、創新型城市、水資源利用與綠色發展、邊疆欠發達地區創新發展、城市群水源涵養功能區等主題,尚未確立海洋主題的地方示范,城市、縣域尺度的進展評估相關研究不足[18],在全球范圍越來越重視地方實踐創新和經驗分享的大環境下,中國沿海地區海洋可持續發展的有益做法需要進一步凝練和總結推廣。

4.2 加強SDG14綜合治理體系與能力建設

SDGs目標框架體現了全球性的政治共識與承諾,在某種程度上對各國形成了一定程度的規范效力或道義約束。SDG14 關于海洋領域的數據信息、技術方法和實踐經驗的貢獻投入或引領性,一定程度上與全球海洋治理規則的發展走向和目標標準密切聯系。在SDG14國際國內機制不斷互動的評估進程中,可以借助支撐SDG14.a的“海洋科學十年行動”、支撐SDG14.2和SDG14.5的“生態修復十年倡議”,以及涉及SDG14.b的“家庭農業十年(FamilyFarmingDecade)”等全球性行動計劃,為周邊區域、“21世紀海上絲綢之路”沿線區域和國家海洋公共問題的解決提供有益的中國方案和公共產品支持[4],為拓展國際海洋發展合作提供新的契機。

對于國內治理而言,雖然SDG14目標框架尚不完善,但是通過長期性的全球、區域和國家各層級目標進展水平和趨勢的跟蹤評估、對比與歸因分析,有助于了解并識別國家在海洋生態保護、經濟社會發展和治理體系等方面存在的機制框架和技術能力短板,進而以落實SDGs為契機,填補國內和國際評估中反映出的共同挑戰,包括陸源污染、漁業資源養護和海洋生物多樣性保護等問題。因此,需要加強SDG14指標體系的政策指導性,與國內評估考核體系相融合,與海洋生態環境保護、資源養護利用和空間區劃規劃等相銜接,發揮“指標棒”作用,進一步健全從調查、監測、預警、評估、規劃,到決策和監管的支撐海洋可持續發展的一體化治理體系和能力建設。其中,數據統計能力是支撐各項工作的關鍵,跨部門交叉領域的數據分享與整合挖掘是主要難點,可以以政府開展定期綜合評估為牽引,確立分工明確、合作順暢的跨部門協調機制,輔之以社會界、科學界的定期評估機制,充分發揮可持續發展大數據國際研究中心的平臺功能,匯集各方資源和技術,增強支撐國內海洋治理和國際履約的基礎能力和創新水平。

4.3 推動SDG14多目標協同與均衡發展

SDGs及其海洋目標14是一個傘狀目標框架,吸納了方方面面的現有國際政策、規則和標準以及共識,構成一個相互作用和聯動的整體性系統,多目標、多指標的協同增效是落實SDGs“不讓一個人掉隊”宗旨的應有之義。SDG14的評估不僅需要展示海洋領域的發展進展,還需要結合多目標協同-權衡關系的深刻認識,展示海洋在推動可持續發展目標實施中的價值與潛力,進而推進SDGs3個維度目標的整體實現。①跨領域目標與行動協同,SDG14 與陸地生物(SDG15)、氣候行動(SDG13)、消除饑餓(SDG2)和消除貧困(SDG1)等目標相互關聯[19-21],海洋生態系統保護修復具有碳匯和生物多樣性保護的雙重價值,多目標協同或權衡關系需要相關部門在目標設定、實施和監測評估全過程的協調配合,進而形成促進信息傳播、知識提升和共識建設的協同性網絡,平衡好不同利益、發展與保護、局部與整體之間的關系。②國內國際治理協同,SDG14的多個治理指標強調對國際海洋法律框架的執行,在海洋資源養護和利用領域逐漸收緊國際規制的趨勢下,需要加強國內管理制度與國際海洋法律文書和漁業規制之間的銜接與協同履約,重視關聯性議題的國際法律和政策目標框架的協同演進趨勢[22],如2020年后全球生物多樣性目標框架的制定和國家管轄范圍外海洋生物多樣性保護國際立法進程,需要國家層面協同考量管轄內、外海洋治理目標與規范問題。③政府機制和社會機制協同,社會組織和公眾個人是政府以外重要的利益相關方和資源及資金來源,在落實海洋可持續發展目標中的重要作用日益凸顯。例如,國內海洋領域公益組織開展的廣泛多樣的海灘垃圾清理、海洋文化意識提升、藍色市民培育、漁業可持續發展及相關領域的倡議行動和成果效益,都是國家落實SDG14的重要社會層面貢獻,建議納入國家進展報告中予以分享,未來可以進一步以“海洋科學促進可持續發展十年”行動計劃為契機,完善政府、社會組織和公眾廣泛參與的協同機制和協商程序,形成多元化、多層次和多維度促進海洋可持續發展的合力。

參考文獻(References):

[1] 薛瀾,翁凌飛.中國實現聯合國2030年可持續發展目標的政策機遇和挑戰[J].中國軟科學,2017(1):1-12.

XUELan,WENGLingfei.ThepolicyopportunitiesandchallengesinChina'simplementationof2030sustainabledevelopmentgoals[J].ChinaSoftScience,2017(1):1-12.

[2] 呂永龍,王一超,苑晶晶,等.關于中國推進實施可持續發展目標的若干思考[J].中國人口·資源與環境,2018,28(1):1-9.

LYU Yonglong,WANGYichao,YUANJingjing,etal.SomethoughtsonpromotingtheimplementationofsustainabledevelopmentgoalsinChina[J].ChinaPopulation,ResourcesandEnvironment,2018,28(1):1-9.

[3] 周全,潘若曦,董戰峰,等.中國落實《2030年可持續發展議程》進展分析[J].生態經濟,2020,36(10):179-184.

ZHOU Quan,PANRuoxi,DONGZhanfeng,etal.AnalysisonChina'sprogressinimplementingtransformingourworld:The2030agendaforsustainabledevelopment[J].EcologicalEconomy,2020,36(10):179-184.

[4] 朱磊,陳迎.“一帶一路”倡議對接2030年可持續發展議程:內涵、目標與路徑[J].世界經濟與政治,2019(4):79-100,158.

ZHULei,CHEN Ying.IntegratingBeltandRoadInitiativewithUN 2030 sustainable developmentaggenda:connotationsandroutes[J].WorldEconomicsandPolitics,2019(4):79-100,158.

[5] 王紅帥,董戰峰.聯合國可持續發展目標的評估與落實研究最新進展:目標關系的視角[J].中國環境管理,2020(6):88-94.

WANG Hongshuai,DONGZhanfeng.Theupdatedresearchprogressofevaluationandimplementationofsustainabledevelopmentgoals:from theperspectiveofgoalrelationship [J].ChineseJournalofEnvironmentalManagement,2020(6):88-94.

[6] 鄭曉奇,陳錫超,岳中剛,等.海洋可持續發展目標在中國的推進、機遇和挑戰[J].環境污染與防治,2021,43(4):521-526.

ZHENGXiaoqi,CHENXichao,YUEZhonggang,etal.Theimplementation,opportunityandchallengeofmarinesustainabledevelopmentgoalsinChina[J].EnvironmentalPollution& Control,2021,43(4):521-526.

[7] 苑晶晶,呂永龍,賀桂珍.海洋可持續發展目標與海洋和濱海生態系統管理[J].生態學報,2017,37(24):8139-8147.

YUANJingjing,LYU Yonglong,HE Guizhen.Sustainabledevelopment goals for oceans and marine and coastalecosystem-based management [J].Acta Ecologica Sinica,2017,37(24):8139-8147.

[8] UnitedNationsEconomicandSocialCouncil.Progresstowardsthesustainabledevelopmentgoals-reportofthesecretary-general(supplementaryinformation)[Z].2022.

[9] RODRIGUESA,ANDELMANSJ,BAKARRMI,etal.Effectivenessoftheglobalprotectedareanetworkinrepresentingspeciesdiversity[J].Nature,2004,428(6983):640-643.

[10] FAO.Factsheetsonthe21SDGindicatorsunderFAOcustodianship.Ahighlightofthemainindicatorswiththegreatestgapsincountryreporting[R].Rome:FAO,2020.

[11] SACHSJ,KROLLC,LAFORTUNEG,etal.Thedecadeofactionforthesustainabledevelopmentgoals:sustainabledevelopmentreport2021 [R].Cambridge:CambridgeUniversityPress,2021.

[12] LENZEN M,MORAND,KANEMOTO K,etal.Internationaltradedrivesbiodiversitythreatsindevelopingnations[J].Nature,2012,486:109-112.

[13] 邵超峰,陳思含,高俊麗,等.基于SDGs的中國可持續發展評價指標體系設計[J].中國人口·資源與環境,2021,31(4):1-12.

SHAOChaofeng,CHENSihan,GAOJunli,etal.DesignofChina'ssustainable developmentevaluationindex systembasedontheSDGs[J].ChinaPopulation,ResourcesandEnvironment,2021,31(4):1-12.

[14] JOHNSONAF,LIDSTR?MS,KELLINGI,etal.TheEuropeanUnion'sfishingactivityoutsideofEuropeanwatersandthesustainabledevelopmentgoals[J].FishandFisheries,2021,22(2):1-14.

[15] 自然資源部.中國海洋經濟統計年鑒2019[M].北京:海洋出版社,2019.MinistryofNaturalResources.Chinamarineeconomicstatisticsyearbook2019[M].Beijing:ChinaOceanPress,2019.

[16] IBAT.CountryProfile[EB/OL].(2022-03-15).https://www.ibat-alliance.org/country_profiles/CHN

[17] 鄭苗壯,趙暢.全球海洋保護目標的演進、實施進展及對策建議[J].環境保護,2020,48(17):60-64.

ZHENGMiaozhuang,ZHAOChang.Implementationprogressofglobalmarineprotectiongoalsandformulationofstrategies[J].EnvironmentalProtection,2020,48(17):60-64.

[18] 郭茹,戴欣宇,劉林京,等.可持續發展目標評價研究進展及中國實踐[J].生態經濟,2022,38(1):211-217.

GUORu,DAIXinyu,LIULinjing,etal.ResearchprogressonassessmentofsustainabledevelopmentgoalsandthepracticesofChina[J].EcologicalEconomy,2022,38(1):211-217.

[19] ZHOUXin,MOINUDDIN M.Sustainabledevelopmentgoalsinterlinkagesandnetworkanalysis:apracticaltoolforSDGintegrationandpolicycoherence [R].Kanagawa:InstituteforGlobalEnvironmentalStrategies,2017.

[20] 張軍澤,王帥,趙文武,等.可持續發展目標關系研究進展[J].生態學報,2019,39(22):8327-8337.

ZHANGJunze,WANG Shuai,ZHAO Wenwu,etal.Researchprogressontheinterlinkagesbetweenthe17sustainabledevelopmentgoalsandtheirimplicationfordomesticstudy[J].ActaEcologicaSinica,2019,39(22):8327-8337.

[21] 周新,馮天天,徐明.基于網絡系統的結構分析和統計學方法構建中國可持續發展目標的關鍵目標和核心指標[J].中國科學院院刊,2018,33(1):20-29.

ZHOUXin,FENGTiantian,XUMing.Determinationofstrategictargetsandcoreindicatorsforsustainabledevelopmentgoals(SDGs)integrationinChinabasedonSDGinterlinkagesanalysisandstatisticalmethod[J].BulletinofChineseAcademyofSciences,2018,33(1):20-29.

[22] 董亮,楊曉華.2030年可持續發展議程與多邊環境公約體系的制度互動[J].中國地質大學學報(社會科學版),2018,18(4):69-80.

DONGLiang,YANGXiaohua.Institutionalinteractionbetweenthe2030sustainabledevelopmentagendaandthemultilateralenvironmentaltreatysystems[J].JournalofChinaUniversityofGeosciences(SocialSciencesEdition),2018,18(4):69-80.