抗栓治療老年患者行內鏡下結腸息肉切除術的安全性分析

邱鋒 蔡芳芳

結腸息肉是臨床常見的下消化道疾病, 以凸起于結腸黏膜的隆起型病變為主要病理特征。多數結腸息肉為良性病變, 但小部分腺瘤性息肉有惡變風險, 目前臨床對結腸息肉以內鏡手術切除為主[1-3]。老年人是結腸息肉的高發人群, 但由于老年人同時也是心血管疾病的高發人群, 在行結腸息肉切除術中有一定比例的抗栓治療患者[4]。對此部分患者在術前是否需要停止使用抗栓藥物、術后何時恢復藥物治療, 目前臨床還處于探討階段, 沒有相關指南進行明確[5,6]。對2018 年1 月~2021 年12 月至本院行內鏡下結腸息肉切除術同時進行抗栓治療老年患者410 例進行回顧性研究, 以觀察抗栓治療老年患者行內鏡下結腸息肉切除術的安全性。現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選擇2018 年1 月~2021 年12 月至福建省老年醫院行內鏡下結腸息肉切除術同時進行抗栓治療老年患者410 例進行回顧性研究, 男270 例, 女140 例;年齡60~78 歲, 平均年齡(71.55±6.53)歲;高血壓及冠心病患者245 例, 冠心病支架置入術后患者105 例, 人工心臟瓣膜患者60 例。根據術后是否發生出血、栓塞等不良事件將患者分為正常組(335 例, 未發生出血、栓塞事件)、出血組(30 例, 發生出血事件)、栓塞組(45 例, 發生栓塞事件)。本研究通過倫理委員會批準, 患者且家屬知情同意。

1.2 納入及排除標準 納入標準:①符合內鏡下結腸息肉切除術治療指征;②抗栓治療≥6 個月;③年齡≥60 歲;④病歷資料完善。排除標準:①凝血機制異常,不符合手術條件患者;②合并未經控制的糖尿病患者;③肝腎功能嚴重不全患者。

1.3 觀察指標 回顧性分析三組患者的病史、抗凝藥物使用史、術前停藥情況、術后恢復用藥情況、是否接受橋接抗凝及息肉的大小、位置等情況。比較三組患者的基線資料(性別、年齡)、抗栓藥物應用情況(抗栓藥物病因、抗栓藥物應用時間、術前停藥時間、術后恢復用藥時間、是否使用橋接抗凝)及息肉相關情況(息肉大小及位置)。

1.4 統計學方法 采用SPSS19.0 統計學軟件處理數據。計量資料以均數±標準差(±s)表示, 采用t 檢驗或F 檢驗;計數資料以率(%)表示, 采用χ2檢驗。P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

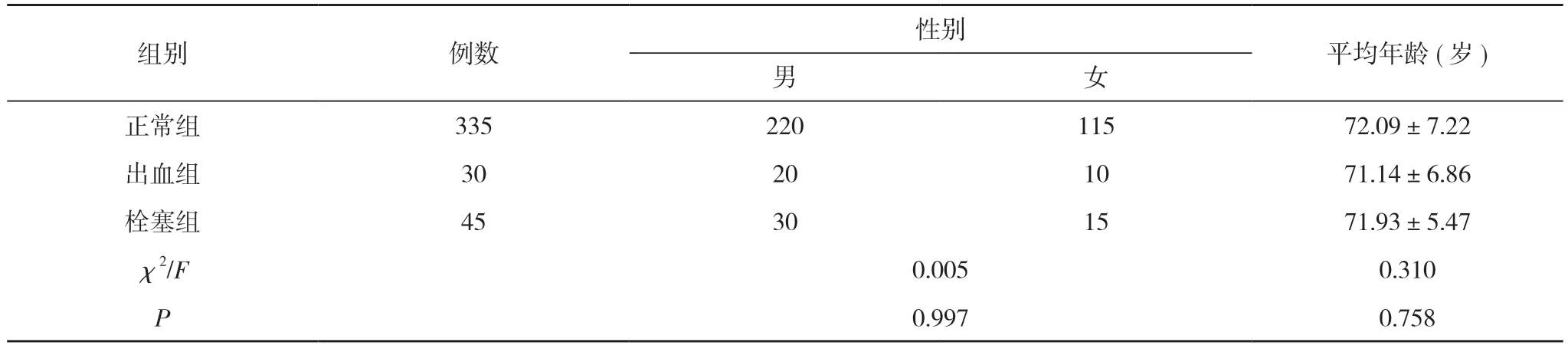

2.1 三組患者基線資料比較 三組患者性別、年齡等一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05), 見表1。

表1 三組患者基線資料比較[n(%), ±s]

表1 三組患者基線資料比較[n(%), ±s]

注:兩組比較, P>0.05

組別 例數 性別 平均年齡(歲)男女正常組 335 220 115 72.09±7.22出血組 30 20 10 71.14±6.86栓塞組 45 30 15 71.93±5.47 χ2/F 0.005 0.310 P 0.997 0.758

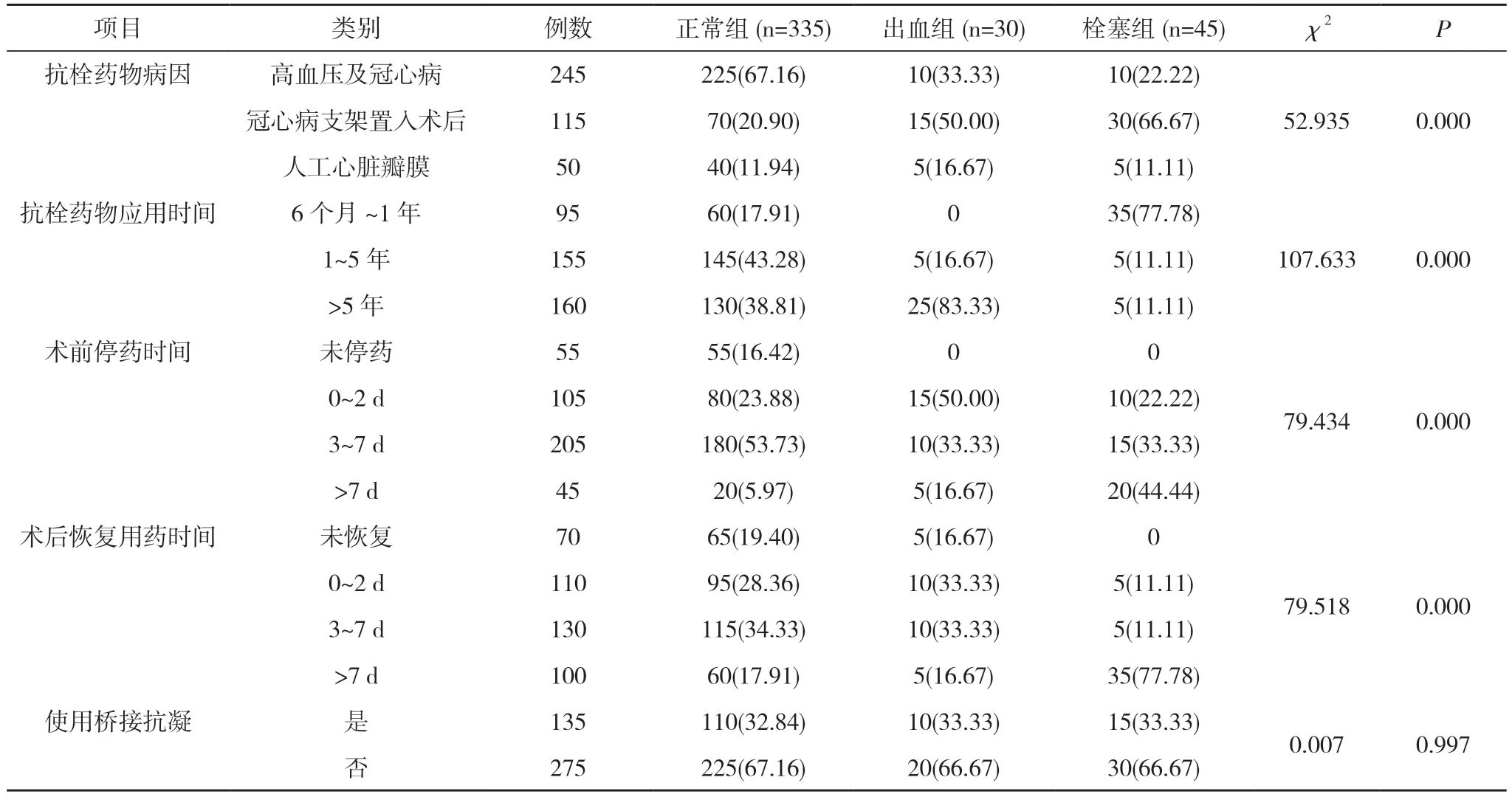

2.2 三組患者抗栓藥物應用情況比較 三組患者使用橋接抗凝治療比較差異無統計學意義(P>0.05)。三組患者應用抗栓藥物病因、抗栓藥物應用時間、術前停藥時間、術后恢復用藥時間比較差異有統計學意義(P<0.05)。抗栓藥物病因中, 正常組中高血壓及冠心病所占比例最高, 為67.16%;出血組和栓塞組中冠心病支架置入術后所占比例最高, 分別為50.00%、66.67%。抗栓藥物應用時間中, 栓塞組應用時間6 個月~1 年比例最高, 為77.78%;出血組應用時間>5 年比例最高, 為83.33%。術前停藥時間中, 正常組術前3~7 d 停藥比例最高, 為53.73%;出血組術前0~2 d 停藥比例最高, 為50.00%, 栓塞組術前>7 d 停藥比例最高, 為44.44%。術后恢復用藥時間中, 正常組術后3~7 d 恢復用藥比例最高, 為34.33%;出血組0~2 d 及3~7 d 恢復用藥比例均較高, 均為33.33%;栓塞組術后>7 d 恢復用藥比例最高, 為77.78%。見表2。

表2 三組患者抗栓藥物應用情況比較[n(%)]

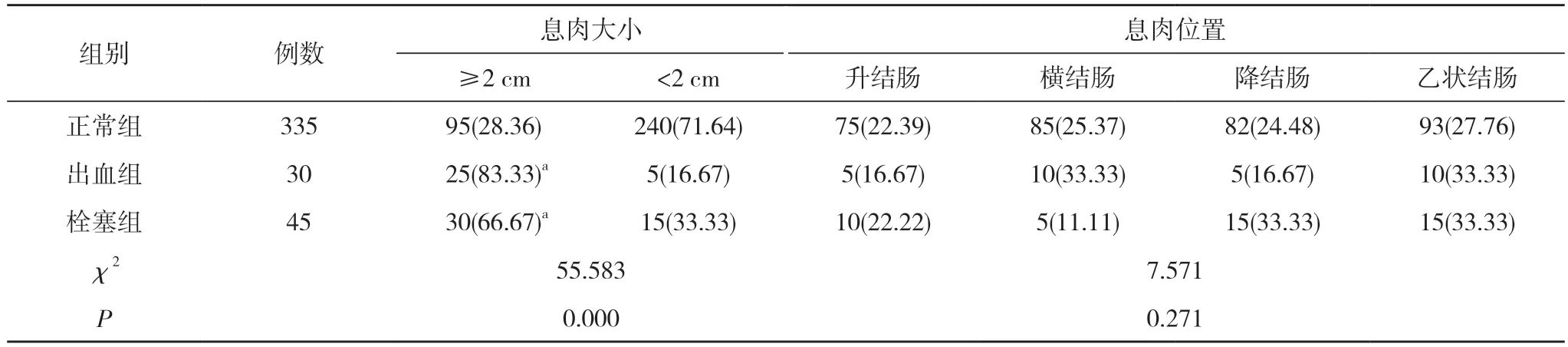

2.3 三組患者息肉相關情況比較 出血組和栓塞組息肉大小≥2 cm 比例高于正常組, 差異有統計學意義(P<0.05);三組患者息肉位置比較差異無統計學意義(P>0.05)。見表3。

表3 三組患者息肉相關情況比較[n(%)]

3 討論

結腸息肉泛指結腸黏膜層的隆起性病變, 流行病學調查顯示, 結腸息肉的發病率為2%~20%, 與地域有關[7]。我國屬于結腸息肉發病率較低的國家, 發病率為2.28%~4.40%。大部分結腸息肉無明顯自覺癥狀,通常于腸道檢查過程中發現, 但也有部分患者會出現腸道出血、腹痛、腸梗阻等癥狀[8-10]。由于部分息肉有惡變的風險, 早期以內鏡切除為主要治療原則[11-14]。雖然內鏡下結腸息肉切除術已經是很可靠的術式, 但部分老年患者因為合并老年慢性疾病, 如冠心病、腦梗死、安裝心臟支架等需要給予長期抗栓治療, 凝血機制會發生異常改變, 因此行內鏡下結腸息肉切除術發生出血和血栓的風險明顯增高[15-19]。

本次研究結果發現, 三組患者抗栓藥物病因比較差異有統計學意義(P<0.05)。其中, 正常組中高血壓及冠心病所占比例最高, 為67.16%;出血組和栓塞組中冠心病支架置入術后患者所占比例最高, 分別為50.00%、66.67%。考慮與不同病因的患者所服用的抗栓藥物不同有關, 高血壓和冠心病患者服用的抗栓藥物劑量較小, 因此導致出血和栓塞的風險也較小。從抗栓藥物服用情況上看, 抗栓藥物應用時間中, 栓塞組應用時間6 個月~1 年比例最高, 為77.78%;出血組應用時間>5 年比例最高, 為83.33%。日本胃腸病學內窺鏡學會(JGES)指南認為冠狀動脈藥物洗脫支架置入<12 個月, 金屬裸支架置入<2 個月停用抗血小板藥物發生血栓栓塞風險較高, <12 個月患者為發生血栓的高風險人群。對用藥時間>5 年的患者, 機體內出現出血傾向, 因此術后更容易發生出血。術前停藥時間的因素分析中, 正常組術前3~7 d 停藥比例最高, 為53.73%;出血組術前0~2 d 停藥比例最高, 為50.00%;栓塞組術前>7 d 停藥比例最高, 為44.44%。術后恢復用藥時間中, 栓塞組術后>7 d 恢復用藥比例最高, 為77.78%。這與不同患者所應用的不同種類藥物有關。

綜上所述, 抗栓治療老年患者行內鏡下結腸息肉切除術導致出血和血栓風險較高, 尤其對用藥時間較長、息肉較大的患者更為明顯。建議術前3~5 d 停用藥物, 術后3 d 內恢復用藥有助于患者結腸息肉切除術的安全性, 對支架手術未滿1 年的患者盡量不要給予相關手術。