淺議二次排水法在下沉式衛生間中的應用

衛生間漏水是建筑工程質量通病之一,本文討論二次排水法在下沉式衛生間中的應用,以解決衛生間漏水后積水無法排除問題。

1 下沉式衛生間優缺點

《建筑給水排水設計規范》(GB 50015-2003,2009年版)4.3.8條、《住宅設計規范》(GB 50096-2003,2011年版)8.2.8 條及《健康住宅建設技術要點》(2004年版)2.7.4條,推薦住宅衛生間的衛生器具排水管采用同層排水方式。住宅衛生間采用同層排水優點是:(1)房屋產權明晰。(2)衛生器具的布置不受限制。(3)排水噪音小。(4)滲漏水機率小。

同層排水是指排水橫支管布置在排水層或室外,器具排水管不穿越樓層的排水方式。同層排水形式主要有兩種,一種為墻排方式即以管道隱弊安裝系統為主要特征;另一種為降板即采用衛生間樓板(或局部樓板)下沉的方式。墻排方式由歐洲引入,是指衛生間潔具后方砌一堵裝飾墻,形成一定的寬度的布置管道的專用空間,排水支管不穿越樓板,在裝飾墻內敷設、安裝,在同一樓層內與主管相連接。墻排水方式要求衛生潔具選用懸掛式洗臉盆、后排水式坐便器,配套構件:立管、支管、隱蔽式水箱及地漏等。該方式達到了衛生、美觀、整潔的要求。其不足之處是:衛生器具的選擇余地比較小,地漏難以設置,造價高,管道維修比較困難。這種墻排水方式投資大,穿墻管件多,無法解決衛生間的地表水。不值得推廣。下沉式同層排水方式是指衛生間的結構樓板下層(局部)400mm左右作為管道敷設空間,是最簡單、最經濟、最實用的一種同層排水系統。

目前在新建住宅中,下沉式衛生間應用得到大面積推廣。但下沉式衛生間最大的不足與隱患是回填層內積水問題,故《建筑給水排水設計規范》指出:下沉式衛生間做法的關鍵在于面層的防水要做好,否則樓板降低部分變成一個污水池,破壞了建筑和環境衛生。規范主要強調了衛生間面層的防水,筆者認為衛生間使用時間長了可能還是會漏水的,下沉部分如果長期積水,影響正常使用,勢必要翻修下沉箱內填料、管道,這種翻修工作工程量大,維修極為麻煩。因此有必要提出下沉式衛生間采用二次排水措施解決衛生間滲漏問題。下沉式衛生間采用“防水與疏水”相結合的做法才能解決成為污水池問題。

2 二次排水法的應用

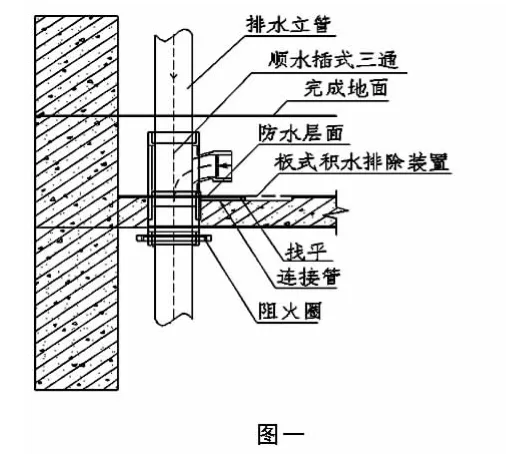

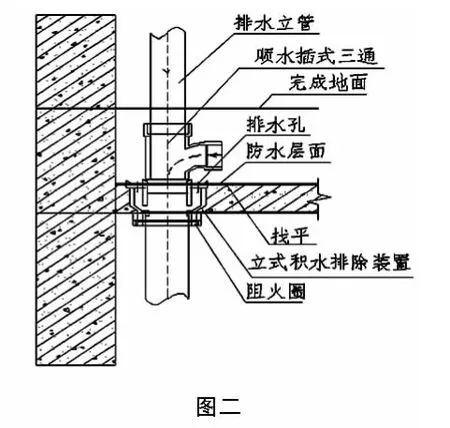

目前市場上已出現應用于下沉式衛生間的二次排水產品,各生產廠家產品名稱各異但功能均需要滿足防臭、防堵、防返溢、排積水的要求。本文統稱該產品為積水排除裝置,分為板式和立式。

板式積水排除裝置做法:(1)預留槽條件:距離立管500mm左右的混凝土板面上預留長、寬各250mm,深25mm的方形凹槽(用于安裝吸水裝置),在向立管預留孔或需要排水方向的混凝土板上預留一條寬、深各25mm的管槽(用于埋設直徑20mm的管);(2)把“吸水裝置”專用連接口膠接在低于樓板面排水立管上,對準接口在排水立管上鉆直徑20mm的孔;(3)降板區域找平,坡度為1%,并坡向“吸水裝置”。再做防水層、封堵預留孔等,注意把防水層壓至“吸水裝置”四面的邊上。(4)在吸水裝置四周鋪設粒徑不小于10mm的礫石或非粘土陶粒(堆放高于50mm為宜),確定具有一定厚度再回填爐渣或其他輕質材料。板式積水排除裝置示意圖如圖一。

立式積水排除裝置做法:(1)預留孔尺寸:按選用產品要求在樓板上預留孔;(2)安裝系統前先在沉箱底用1∶2.5水泥砂漿做20厚找平層,并向立管預留孔方向找坡;(3)將立式積水排除裝置放在樓板立管預留孔中,防水保護圈高于現澆樓板上端8-10mm,下端連接立管,上端連接三通。(4)按有關規定封堵預留孔。在做防水時,防水層應做到防水保護圈上并要反復滿涂兩遍防水涂料。(5)在排水孔的周圍堆放直徑大于10mm的礫石覆蓋(堆放高于50mm為宜),有條件的也可使用非粘土陶粒,確定具有一定厚度再回填爐渣或其他輕質材料。立式積水排除裝置示意圖如圖二。

3 結論與建議

由于二次排水方法為新產品、新技術,目前雖國家圖集及規范沒有對下沉式衛生間的二次排水應用作出具體要求,但有些省市為此產品的應用及設計與安裝相繼編寫了相關設計專用圖集。雖然下沉式衛生間采用二次排水措施會增加一點工程費用,與整個工程費用相比,甚至可以忽略不計,但可解決業主以后在使用過程中出現的漏水后積水無法排除問題。因此筆者建議對于新建住宅衛生間在采用下沉式時,給排水專業設計者應把二次排水措施體現在設計施工圖中,同時要求樓盤建設單位應積極使用該類產品。

[1]GB50015-2003(2009年版).建筑給水排水設計規范[S].北京:中國計劃出版社,2003.

[2]GB50096-201.住宅設計規范[S].北京:中國建筑工業出版社,2011.

[3]贛10ZS203.衛生間TTC型同層排水系統設計與安裝圖[S].