2022年長江流域歷史罕見干旱期典型水廠取水能力分析

楊國俊,甘琪瑤

(長江水利委員會 網(wǎng)絡(luò)與信息中心,湖北 武漢 430010)

0 引 言

2022年7月起,長江流域降雨較往年同期偏少近4成,旱情發(fā)展迅速,四川、重慶、湖南、湖北、江西、安徽、貴州等多省(市)不同程度受災(zāi),80多萬人供水受影響[1]。面對嚴(yán)峻旱情,水利部、中國氣象局、應(yīng)急管理部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部四部門聯(lián)合發(fā)文,要求相關(guān)省市抓好減災(zāi)防災(zāi)各項(xiàng)工作[2]。按照國家防汛抗旱總指揮部、水利部工作要求,長江水利委員會(以下簡稱“長江委”)密切跟蹤旱情發(fā)展,不斷強(qiáng)化“四預(yù)”措施,及時啟動應(yīng)急響應(yīng),加強(qiáng)會商部署,精細(xì)調(diào)度流域水庫群補(bǔ)水供水,確保旱區(qū)群眾飲水安全、保障秋糧作物灌溉用水[3]。

為科學(xué)評估旱情發(fā)展,篩選出長江中下游干流典型水廠,研究提出了取水能力分析的一整套流程,特定范圍內(nèi)水廠的實(shí)時取水能力分析與展現(xiàn),其對于應(yīng)急狀態(tài)下評估區(qū)域旱情嚴(yán)重程度非常重要,能在數(shù)據(jù)收集少、響應(yīng)時間短的要求下盡可能準(zhǔn)確、客觀地反映旱情發(fā)展規(guī)律。

以往研究表明,水廠所在河流的水位、流量、年月徑流與水廠取水能力有強(qiáng)關(guān)聯(lián)性[4]。水廠取水構(gòu)筑物位置的選擇是否恰當(dāng)直接影響取水水質(zhì)、水量、安全、投資、施工、運(yùn)行管理及水資源的綜合利用,工程設(shè)計(jì)應(yīng)當(dāng)通過現(xiàn)場調(diào)查研究,全面掌握河流的特性,并根據(jù)河段的水文、地形、地質(zhì)、環(huán)境衛(wèi)生等條件全面分析,綜合研究確定[5]。因此,水廠的取水能力能間接反映河流的即時水文特性。現(xiàn)有研究大都針對單個特定水廠開展取水論證與分析,缺乏對大范圍、多目標(biāo)水廠的取水能力聯(lián)動分析,難以反映短時水文變化。

為快速準(zhǔn)確完成水廠取水能力分析,采用GIS中較成熟且廣泛應(yīng)用于旅游住宿、衛(wèi)生健康、食品安全等領(lǐng)域的最鄰近分析算法[6-9],結(jié)合沿江重要水文站實(shí)測數(shù)據(jù),使用FME基于關(guān)聯(lián)標(biāo)識分組計(jì)算典型水廠到實(shí)測水文站的圖上距離,將三維空間的水文站及實(shí)時水位、水廠及最低取水水位放樣到二維平面,構(gòu)建長江干流典型水廠取水能力評估模型,直觀展示各典型水廠的取水現(xiàn)狀,定性反映區(qū)域干旱程度。

1 研究區(qū)域及站點(diǎn)概況

1.1 研究區(qū)域概況

長江干流枝城至南京段,全長1 397 km,流經(jīng)湖北、湖南、江西、安徽和江蘇5省,占長江中下游總長度的74%。該段區(qū)間兩岸以平原地貌為主,地勢較低平,向西起于江漢平原,向東止于長江三角洲平原,平均海拔在50 m以下,是長江經(jīng)濟(jì)帶重點(diǎn)建設(shè)的區(qū)間。其中,江漢平原是重要的國家級農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地,洞庭湖平原和鄱陽湖平原漁業(yè)資源非常豐富,蘇皖沿江平原至長江三角洲平原則是許多大型的工礦企業(yè)、重要的沿江工程設(shè)施和人口聚居地,沿線農(nóng)業(yè)灌溉用水、工業(yè)生產(chǎn)用水、生活用水需求量巨大。

長江枝城至南京是許多重要港口、航運(yùn)企業(yè)所在地,航運(yùn)業(yè)發(fā)達(dá)。在枯水期,該江段歷來是航道維護(hù)的重點(diǎn),水量豐枯影響著區(qū)間的航道深度,也直接影響著航道客運(yùn)、貨運(yùn)流量。

1.2 數(shù)據(jù)分析

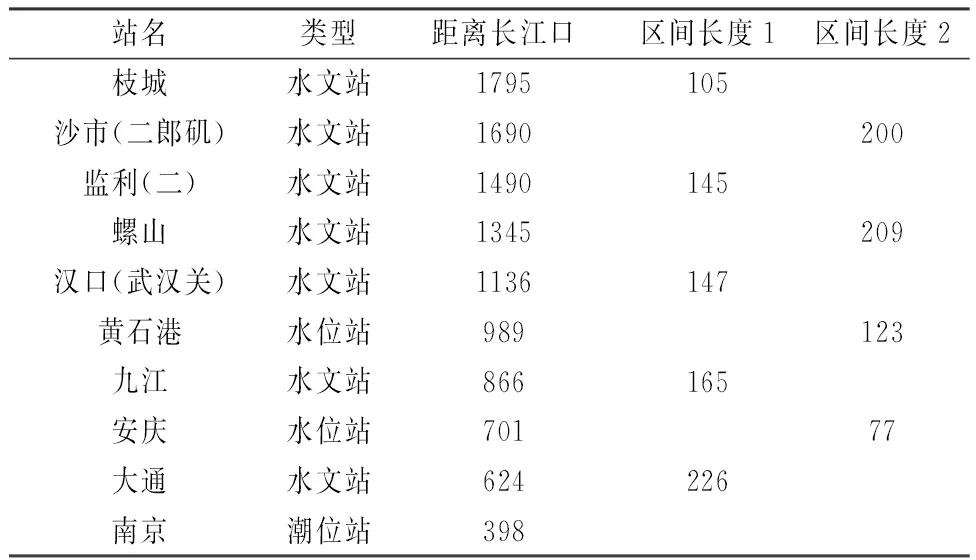

1.2.1 水文站概況

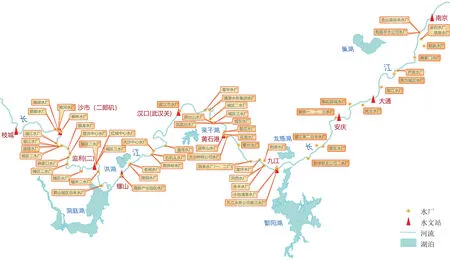

選取研究區(qū)域內(nèi)10個沿江水文測站,從西向東依次是枝城、沙市(二郎磯)、監(jiān)利(二)、螺山、漢口(武漢關(guān))、黃石港、九江、安慶、大通和南京站,其空間分布如圖1所示。10個沿江水文測站到長江口的實(shí)測距離,以及每兩個相鄰水文站的區(qū)間長度如表1所示。

圖1 長江沿岸10個重要水文站和59個典型水廠分布

表1 長江沿岸10個重要水文站實(shí)測距離

10個站中,枝城、沙市(二郎磯)、監(jiān)利(二)、螺山、漢口(武漢關(guān))、九江、大通、南京站是重要的國家控制站。站點(diǎn)的測驗(yàn)項(xiàng)目都包括水位,大部分還包括了降水量、流量、含沙量、水溫、顆粒級配等監(jiān)測指標(biāo)。目前,10個測站均有連續(xù)的水位觀測值,在構(gòu)建取水能力評估模型時,將采用各站每天上午08∶00的實(shí)時水位值用于計(jì)算與擬合。

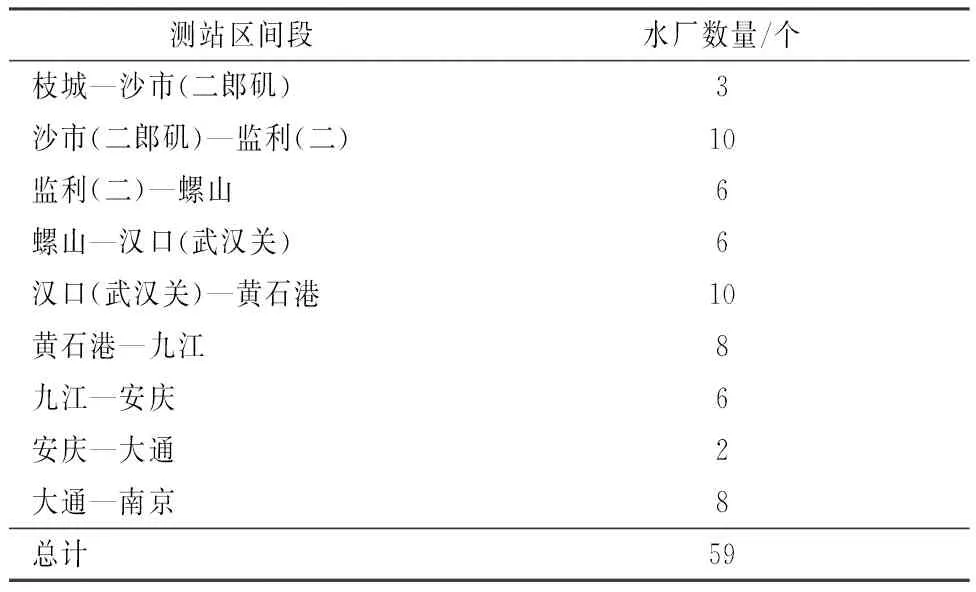

1.2.2 水廠概況

選取長江干流枝城至南京站之間共計(jì)59個典型沿江水廠,離散分布于前述10個水文測站構(gòu)成的九段干流區(qū)間內(nèi),如圖1所示。各測站區(qū)間段內(nèi)選取的水廠數(shù)量見表2。

表2 測站區(qū)間段水廠數(shù)量分布

1.2.3 數(shù)據(jù)現(xiàn)狀及存在的問題

(1) 數(shù)據(jù)現(xiàn)狀:① 10個水文站點(diǎn)均有沿干流到長江口的實(shí)測距離、準(zhǔn)確坐標(biāo)值和實(shí)時水位監(jiān)測值;② 59個水廠點(diǎn)有概略坐標(biāo)值和最低取水水位值;③ 有長江干流線狀圖形數(shù)據(jù)。

(2) 存在的問題:水廠缺乏實(shí)測距離數(shù)據(jù),其坐標(biāo)值也只有概略坐標(biāo)。在擬合水廠實(shí)測距離的過程中,在長江干流線上截取的兩個站點(diǎn)之間的線段距離稱作圖上距離。需要計(jì)算9段測站區(qū)間、每個水廠點(diǎn)到上游最近水文站的圖上距離。然而,不管是水文站還是水廠點(diǎn),都不在干流線上,兩點(diǎn)間的干流線段并不能直接截取。

2 研究方法

2.1 取水能力分析流程

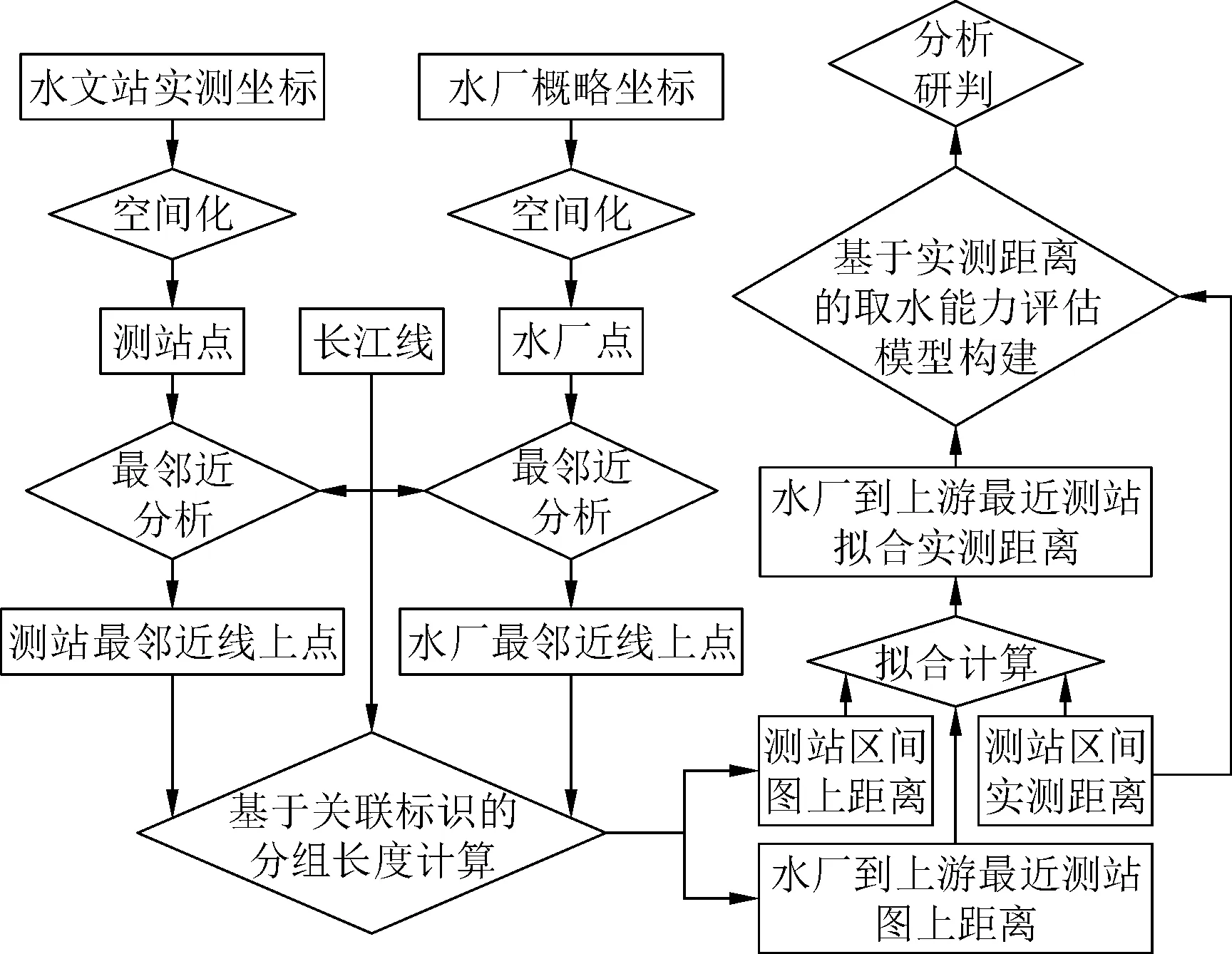

取水能力分析需要構(gòu)建二維分析模型,在正確表達(dá)水文測站與水廠相對位置關(guān)系的前提下,通過離散的各水文測站實(shí)時水位監(jiān)測值插值擬合生成水位曲線,將水廠的最低取水水位與實(shí)時水位曲線比對分析各時刻是否能取到水。具體的流程如圖2所示。

圖2 取水能力分析流程

(1) 將水文站實(shí)測坐標(biāo)、水廠概略坐標(biāo)分別空間化為測站點(diǎn)、水廠點(diǎn)數(shù)據(jù)。

(2) 用測站點(diǎn)、水廠點(diǎn)分別對長江線做最鄰近分析,求得測站點(diǎn)與水廠點(diǎn)的線上點(diǎn)。

(3) 將測站線上點(diǎn)、水廠線上點(diǎn)與長江線數(shù)據(jù)做分組標(biāo)識,再基于分組標(biāo)識做分組空間切分,計(jì)算區(qū)間長度,得到測站區(qū)間的圖上距離與水廠到上游最近水文測站的圖上距離。

(4) 測站區(qū)間的實(shí)測距離為已知量,再結(jié)合上一步求得的測站區(qū)間圖上距離、水廠到上游最近水文測站圖上距離,用比值法求得水廠到上游最近水文測站的擬合實(shí)測距離:

(1)

式中:Ls實(shí)為水廠到上游最近水文測站的擬合實(shí)測距離,km;Lc實(shí)為水文測站區(qū)間的實(shí)測距離,km;Lc圖為水文測站區(qū)間的圖上距離,km;Ls圖為水廠到上游最近水文測站的圖上距離。

(5) 根據(jù)上一步求得的擬合實(shí)測距離,將水文測站、水廠的相對位置關(guān)系放樣到二維統(tǒng)計(jì)圖中。

(6) 使用最小二乘法,將離散的水文站水位值,擬合為連續(xù)的水位曲線。根據(jù)水位曲線與圖上各水廠的最低取水水位關(guān)系,分析研判旱情發(fā)展。

2.2 最鄰近分析放樣線上點(diǎn)

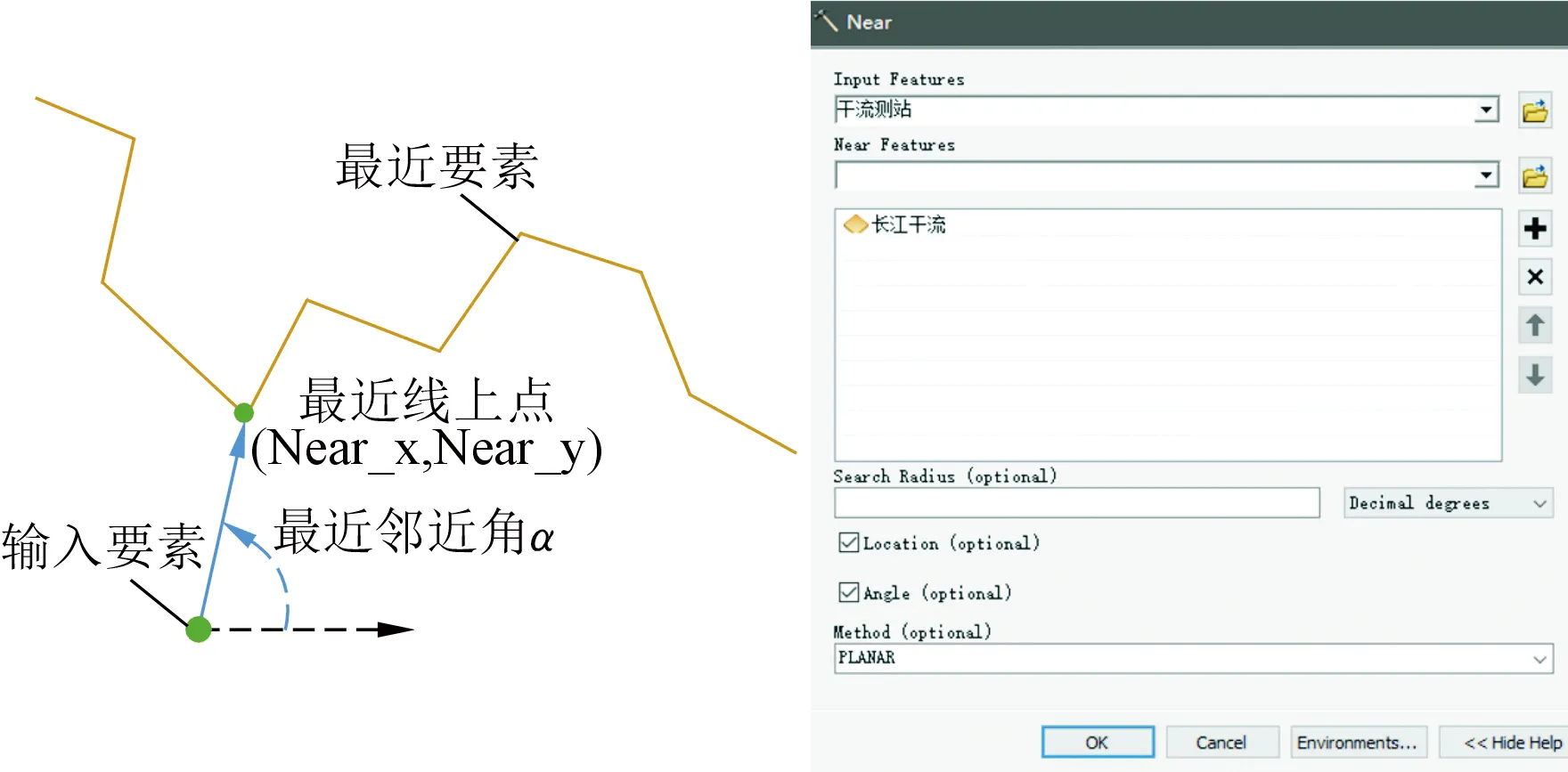

由于空間化后的測站點(diǎn)和水廠點(diǎn)均不在長江線數(shù)據(jù)上,要計(jì)算水文測站區(qū)間和水廠到上游最近水文測站的圖上距離,無法直接截取對應(yīng)線段,需要分別對兩類點(diǎn)數(shù)據(jù)與長江線做最鄰近分析,求得線上點(diǎn)的坐標(biāo),再將坐標(biāo)點(diǎn)空間化為線上點(diǎn)后截取對應(yīng)的區(qū)間線段計(jì)算長度。

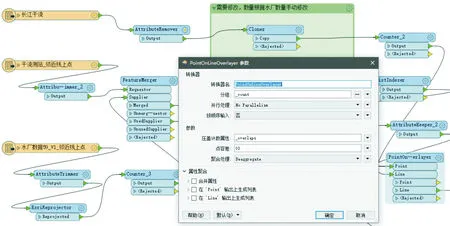

最鄰近分析是GIS中常用的分析方法,是一種基于地理位置關(guān)系的空間計(jì)算。在地理信息處理軟件中使用最鄰近分析工具,在工具參數(shù)輸入界面指定輸入要素與最近要素等參數(shù)后,運(yùn)行最鄰近分析工具,即可將線上點(diǎn)的X坐標(biāo)值、Y坐標(biāo)值與最鄰近角度寫入到輸入要素的特定新增屬性字段中。最鄰近分析的原理及操作如圖3所示。

圖3 最鄰近分析原理及操作

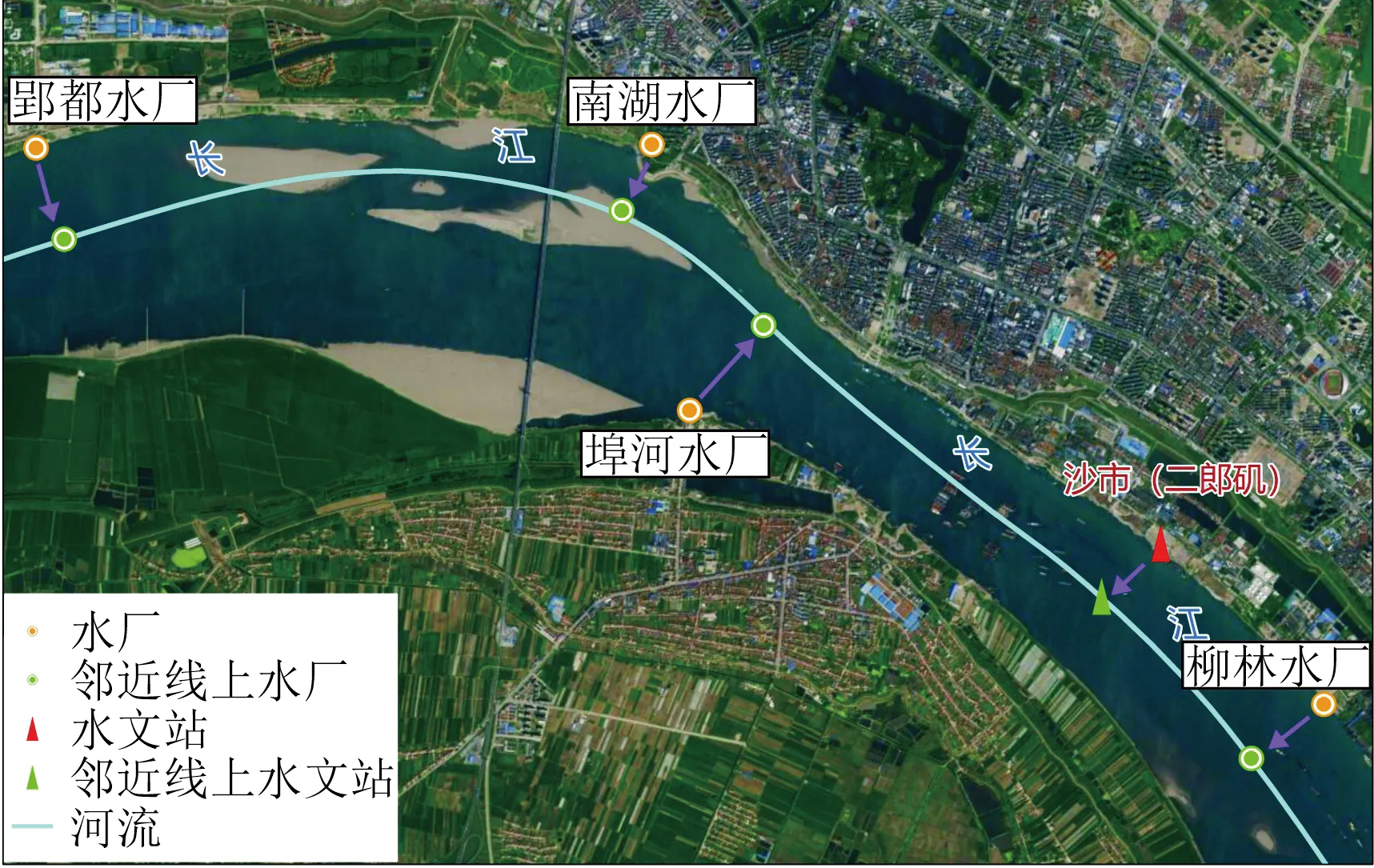

完成最鄰近分析處理后,根據(jù)新生成的要素圖層中Near_X、Near_Y字段寫空間點(diǎn)數(shù)據(jù)即可生成對應(yīng)的線上點(diǎn)。分別對水文測站點(diǎn)、水廠點(diǎn)圖層進(jìn)行上述操作,生成的線上點(diǎn)如圖4所示。

圖4 測站及水廠最鄰近線上點(diǎn)

2.3 基于關(guān)聯(lián)標(biāo)識的河流區(qū)間線長度計(jì)算方法

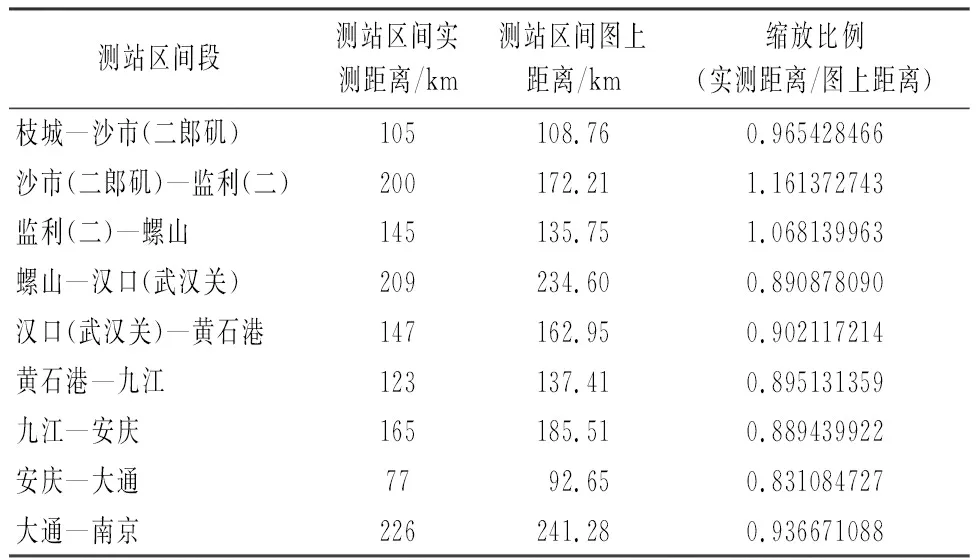

用測站線上點(diǎn)截取干流線數(shù)據(jù)可得到9段區(qū)間線段,計(jì)算線段的長度得到各測站區(qū)間的圖上距離。對相鄰兩個水文站到長江口的實(shí)測距離做差值運(yùn)算,可得到各測站區(qū)間的實(shí)測距離。計(jì)算結(jié)果如表3所示。

表3 測站區(qū)間實(shí)測距離與圖上距離

每個水廠到上游最近水文測站的圖上距離計(jì)算較復(fù)雜,需要用到分組關(guān)聯(lián)標(biāo)識,在數(shù)據(jù)可視化編程處理軟件中,使用拓?fù)浯驍噢D(zhuǎn)換器,根據(jù)關(guān)聯(lián)標(biāo)識分組打斷后計(jì)算目標(biāo)線段長度。其算法過程如下。

(1) 為59個水廠線上點(diǎn)掛接各點(diǎn)上游最近水文測站編碼。

(2) 為59個水廠線上點(diǎn)賦值唯一編碼,使用計(jì)數(shù)器從0開始,每次自增1,賦值給_count字段。

(3) 克隆測站線上點(diǎn),并掛接對應(yīng)的_count值。例如:根據(jù)水廠線上點(diǎn)的上游最近水文測站編碼字段,有3個水廠點(diǎn)對應(yīng)的上游最近水文站是枝城站,則將測站線上點(diǎn)中的枝城站復(fù)制3份,每一份的_count字段分別賦值3個對應(yīng)水廠線上點(diǎn)的_count值,如圖5所示。

圖5 克隆測站線上點(diǎn)

(4) 將長江干流線數(shù)據(jù)克隆59份,新增_count字段,并分別賦值水廠線上點(diǎn)的_count值。

(5) 將經(jīng)過上述4步計(jì)算處理的長江干流線、測站線上點(diǎn)與水廠線上點(diǎn)做拓?fù)潼c(diǎn)線打斷,使用_count作為分組字段,有相同_count值的要素為一組,同組內(nèi)要素點(diǎn)線打斷,組間要素不做處理。分組點(diǎn)線打斷如圖6所示。

圖6 分組點(diǎn)線打斷

(6) 在打斷線中挑出目標(biāo)線段區(qū)間,計(jì)算的長度即為水廠到上游最近水文測站的圖上距離。

至此,已有測站區(qū)間實(shí)測距離、圖上距離和水廠到上游最近水文站的圖上距離,據(jù)前文公式(1)可計(jì)算出水廠到上游最近水文站的近似實(shí)測距離。

2.4 構(gòu)建取水能力評估模型

取水能力評估模型的構(gòu)建分為單個時刻靜態(tài)模型組建和將多個時刻的靜態(tài)模型序列化成為準(zhǔn)動態(tài)模型。

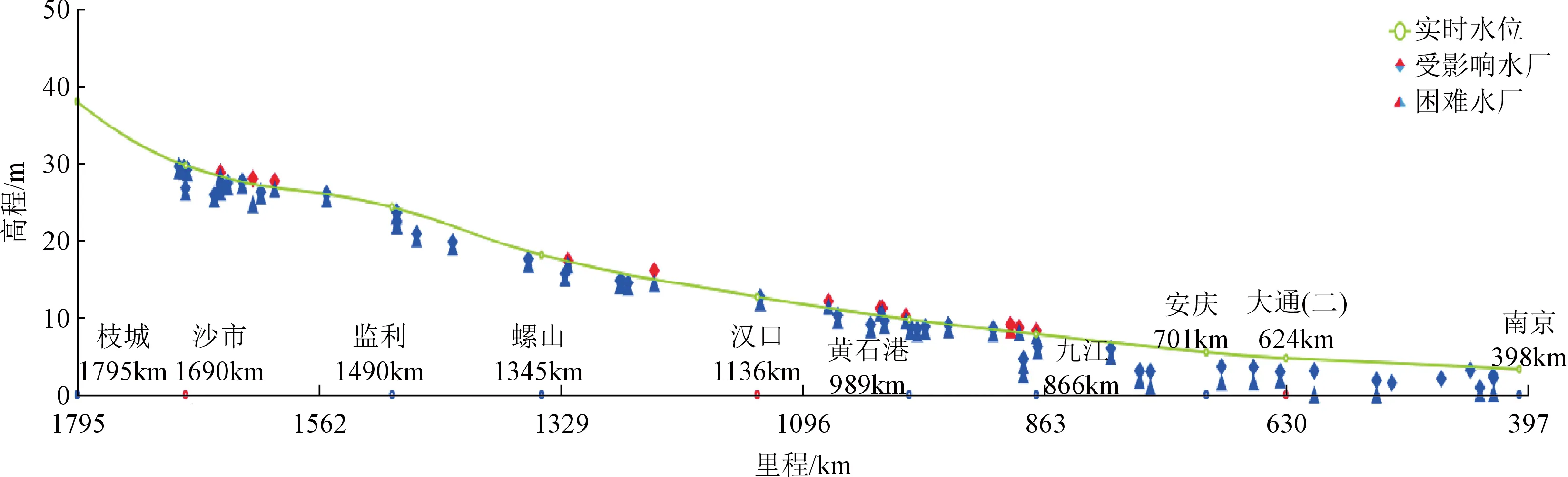

(1) 靜態(tài)模型生成。以二維平面坐標(biāo)的方式表示某一具體時刻各取水廠最低取水水位與即時水位的空間關(guān)系。其中,坐標(biāo)橫軸表示各水文測站、水廠到長江口的(近似)實(shí)測距離以及測站與水廠的相對位置,坐標(biāo)縱軸表示各測站的時刻水位和水廠的最低取水水位。如圖7所示。

圖7 靜態(tài)取水能力模型

圖7為2022年9月29日08∶00的水位與取水水位關(guān)系圖。其中,水廠點(diǎn)的最低取水水位有兩個值,最低取水位1為水廠的設(shè)計(jì)最低取水位,最低取水位2為實(shí)時水位低于水廠設(shè)計(jì)取水位時,采取措施(臨時浮船、加泵接力、取水頭部改造、取水口清淤沖沙、備用泵房取水等)改善取水狀況取到水的最低水位,最低取水位1約比最低取水位2大2~3 m。兩個取水水位是按照水廠附近的取水?dāng)嗝?根據(jù)特定公式推算得出。當(dāng)實(shí)時水位低于水廠的最低取水位1而大于最低取水位2時,水廠取水受到影響。當(dāng)實(shí)時水位低于最低取水位2時,水廠取水困難。水位曲線則是由10個水文測站的水位值通過曲線擬合函數(shù)內(nèi)插而來,接近于真實(shí)水位值。

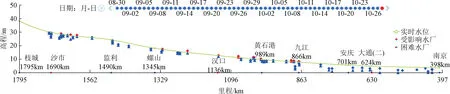

(2) 序列化準(zhǔn)動態(tài)模型。由于同一測站水位變化在短的時間段內(nèi)起伏并不會太大,可取每日08∶00整點(diǎn)時刻各測站水位值,構(gòu)建每日靜態(tài)評估模型,再根據(jù)日期軸將每日靜態(tài)模型串聯(lián)展示序列化成準(zhǔn)動態(tài)模型,如圖8所示。

圖8 準(zhǔn)動態(tài)取水能力模型

圖8為2022年8月30日至10月28日期間每天08∶00的水位與取水水位關(guān)系圖。點(diǎn)擊日期軸前的播放按鍵,可依次展示軸上每個日期的取水情況,每個日期停留3 s,水位曲線的變化隨著日期軸展示點(diǎn)的推進(jìn),顯示為準(zhǔn)動態(tài)變化,同時變化的還有每日受影響和取水困難的水廠數(shù)量。

3 應(yīng)用結(jié)果與分析

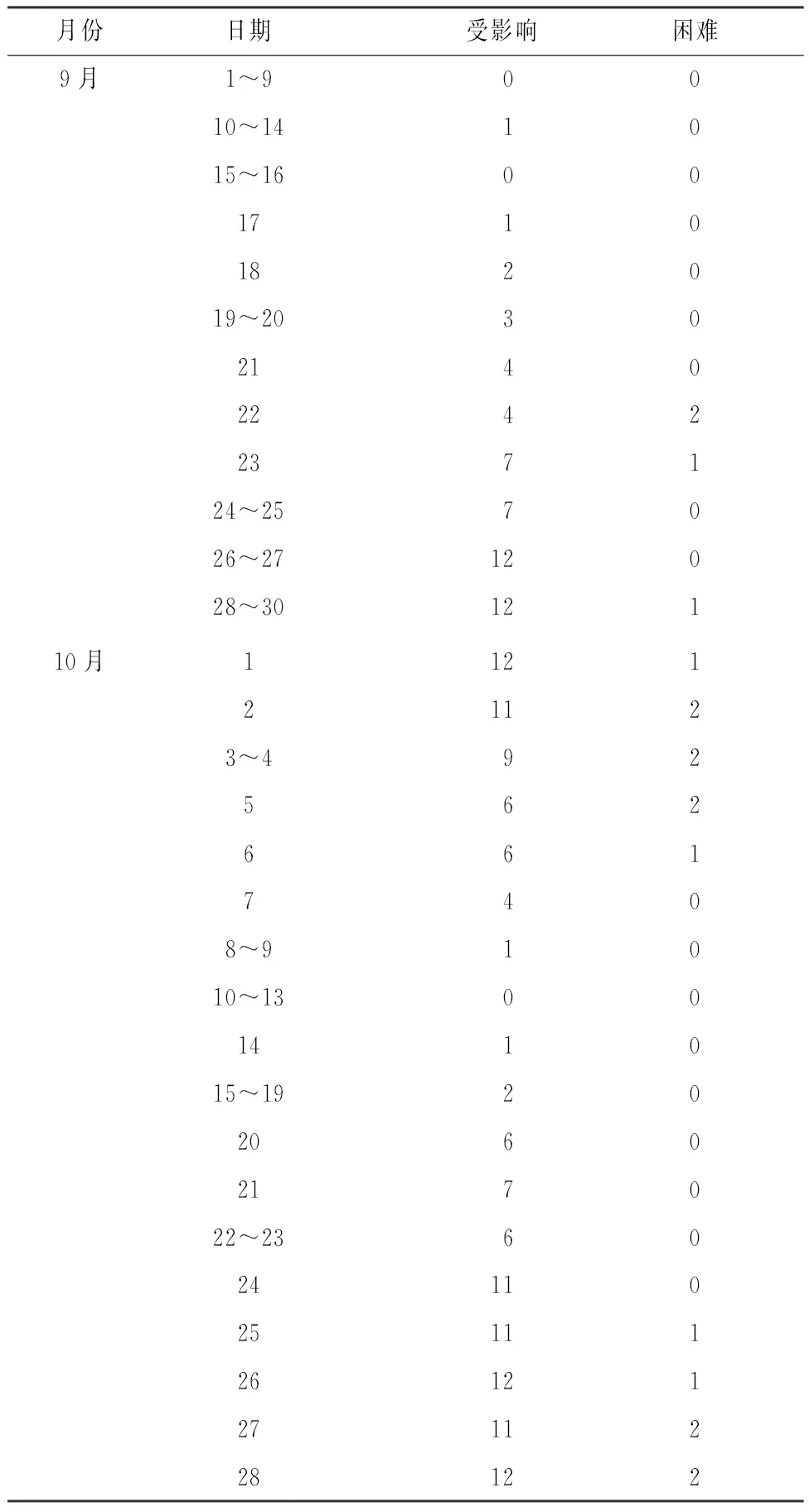

根據(jù)準(zhǔn)動態(tài)取水能力評估模型,統(tǒng)計(jì)2022年9月、10月受影響和取水困難的水廠個數(shù),研判旱情發(fā)展趨勢,如表4所示。

從表4可以看出,旱情從9月17日開始發(fā)展,最初只有個別水廠取水受到影響。隨后,干流水位持續(xù)走低,在9月26日至10月2日期間旱情達(dá)到高峰,期間每日約12個水廠取水受影響,個別水廠甚至出現(xiàn)取水困難。10月5日以后,隨著長江干流上中下游陸續(xù)迎來不同程度降雨,多條主要支流出現(xiàn)大雨至暴雨,中下游旱情逐步緩解,各取水廠也逐步恢復(fù)正常取水能力。到10月中旬,59個水廠均能正常取水。10月下旬,由于大規(guī)模降雨停止、上游來水量減少,中下游旱情再次抬頭,到10月底,已經(jīng)達(dá)到9月底至10月初的干旱程度,取水受影響的水廠數(shù)量也達(dá)十幾個。

表4 2022年9~10月每日受影響及取水困難水廠

上述兩次旱情高峰期間,取水受影響的水廠主要集中在沙市(二郎磯)-監(jiān)利、漢口(武漢關(guān))-黃石港-九江區(qū)間,其他區(qū)間水廠受影響程度較小。

4 結(jié) 論

通過對長江中下游典型水廠取水能力分析流程探索,構(gòu)建了準(zhǔn)動態(tài)取水能力評估模型,反映水廠取水受旱情的影響程度,可為抗旱決策提供技術(shù)支撐。

(1) 根據(jù)對2022年9月和10月長江干流中下游旱情發(fā)展的分析,可以看出降雨對旱情緩解至關(guān)重要,10月初長江流域大范圍強(qiáng)降雨有效削弱了旱情峰值。在干旱嚴(yán)重期,對于取水困難水廠,可采用臨時浮船、加泵接力等緩解措施;對于取水受影響水廠,可采用取水頭部改造、取水口清淤沖沙、備用泵房取水等措施積極應(yīng)對旱情。

(2) 沙市(二郎磯)-監(jiān)利、漢口(武漢關(guān))-黃石港-九江區(qū)間的水廠在兩波旱情高峰期間受影響最大。這幾段區(qū)間后續(xù)建設(shè)水廠時,可參考本輪旱情情況,科學(xué)合理地設(shè)置最低取水水位,避免再次出現(xiàn)集中取水困難的情況。