珊瑚砂顆粒分形與孔隙微觀結構特征研究

崔 翔,姚勁松

(長江勘測規劃設計研究有限責任公司,湖北 武漢 430014)

0 引 言

珊瑚砂是由珊瑚碎塊、貝殼碎片、藻類和其他海洋生物碎屑等搬運沉積形成的一種特殊土[1-2],其復雜的物質來源及沉積過程,導致其顆粒形狀不規則,組成成分復雜。因這種砂顆粒的碳酸鈣含量超過90%,故又名鈣質土或鈣質砂[3]。根據形狀,珊瑚砂顆粒可分為塊狀顆粒、片狀顆粒和棒狀顆粒。其中,塊狀顆粒主要由珊瑚礁塊破碎而成,片狀顆粒主要來自于貝殼碎片,棒狀顆粒主要為珊瑚斷肢。3種形狀的顆粒混合,形成了珊瑚砂。由于珊瑚砂的顆粒種類多樣,形成了復雜的多孔介質孔隙性質,進而形成了特殊的水文物理性質。因此,顆粒形狀是影響珊瑚砂水理性質的根本原因,而孔隙是影響珊瑚砂水理性質的直接原因。

部分學者曾對珊瑚砂的3種顆粒開展了相關研究。2017年,蔣明鏡等[4]利用掃描電鏡圖像研究珊瑚砂孔隙特性時,得出結論:棒狀顆粒二維切片面孔隙度最大,片狀顆粒二維切片面孔隙度最小。2018年,曾志軍等[5]利用Image-Pro Plus處理相機拍攝圖片進行珊瑚砂顆粒形狀研究時,給出了珊瑚砂顆粒輪廓圖譜,提出了一套顆粒形狀評價方法,并統計得出片棒狀顆粒約占29%。金宗川等[6]在珊瑚砂休止角的相關研究中指出,片狀顆粒休止角最大,棒狀次之,塊狀最小。2019年,王步雪巖等[7]在研究多投影面下珊瑚砂顆粒形貌特征時,將珊瑚砂分為枝狀、塊狀、片狀和棒狀。蔣明鏡等[8]在做循環荷載下珊瑚砂單顆粒破碎試驗研究時發現,當粒徑相同時,不同形狀的顆粒動強度存在塊狀顆粒>棒狀顆粒>片狀顆粒的規律。袁泉等[9]在珊瑚砂顆粒特征對壓縮性影響的相關研究中,將珊瑚砂分為塊狀、枝狀和生物碎屑狀,并認為隨粒徑增大,枝狀和碎屑顆粒的比例增加,導致珊瑚砂整體顆粒形狀不規則,增加了顆粒間嵌固力,致使壓縮性變差。

上述學者在進行珊瑚砂力學研究時,均結合珊瑚砂顆粒種類開展了不同程度的分析。可見,珊瑚砂的顆粒種類在珊瑚砂介質宏觀物理性質的研究中是較為重要的方向之一。根據上述調研發現,目前,涉及珊瑚砂顆粒種類的研究,大多集中在其形狀對珊瑚砂力學性質的影響方面;或受技術限制,研究對象局限于二維層面,或僅在研究中進行粗淺的定性分析。然而,珊瑚砂顆粒種類及其形狀,對珊瑚砂整體的最直接影響即綜合孔隙特征,且在顆粒內孔隙、顆粒表面微孔隙和連通性孔隙這3種孔隙中[10-11],連通性孔隙對珊瑚砂水文物理性質影響最大[12-13]。

因此,本文基于顆粒形貌掃描、CT掃描技術和三維重構手段,以珊瑚砂塊狀、片狀和棒狀顆粒為研究對象,定量描述了3種珊瑚砂顆粒的形貌特征,定義具體數值,分析了顆粒種類對珊瑚砂介質三維孔隙特征的影響規律。通過本文的研究,揭示孔隙性質與顆粒形貌的關系,可為未來研究中建立珊瑚砂與常見介質的力學性質及透水性關系提供理論基礎。

1 試驗原理及方案

1.1 試驗原理

本文從顆粒形貌出發,對比分析珊瑚砂塊狀、片狀和棒狀顆粒的微觀形貌特征。然后,利用上述成果,結合從珊瑚砂介質三維孔隙微觀模型提取的孔隙特征數據,揭示珊瑚砂顆粒種類對珊瑚砂介質三維孔隙特征的影響規律。

1.1.1 形貌掃描

在形貌研究方面,采用美國Microtrac公司生產的PartAn 3D型顆粒形貌掃描儀。具體設備及試驗原理詳見王步雪巖等[7]的相關研究。該形貌掃描儀可以根據投影影像得到目標顆粒的30多項形貌參數,通過數據的大量提取、對比和分析,發現部分參數之間存在表征重復或特征不明顯的現象。因此,根據本文研究目標,選取了其中5種參數進行研究分析,最大程度提高研究效率,得到精準規律。5種參數如表1所示。其中,凸度值范圍為0~1,取1時顆粒表面光滑;偏差度范圍≥1,取1時顆粒為標準球體。

1.1.2 三維孔隙提取

三維孔隙提取采用CT掃描和三維重組技術。CT掃描試驗選用天津三英精密儀器股份有限公司的nanoVoxel-4000工業CT,其工作原理是通過由微焦點射線源發射的錐形X射線穿透物體,然后投影到X射線接收器獲取圖像。在X射線照射的同時,將測試樣以恒定角速度旋轉,最終得到X-Y-Z3個方向連續采集的上千幀X射線圖像。接著,通過VOXEL STUDIO RECON圖像處理軟件對掃描數據進行三維數字重組得到三維數據模型。最后,將重構數據模型通過FEI AVIZOV、OLUME GRAPHICS STUDIO MAX和SYPI-SORE等軟件進行測量、圖像展示和數字巖心分析,基于最大球算法進行孔隙數據提取[14]。本文將從孔隙形狀、孔喉尺寸和介質整體連通性3個方面分析3種顆粒對珊瑚砂綜合孔隙特性的影響。

其中,孔隙形狀用形狀因子F來表征:

F=S/L′2

式中:S為多邊形面積,mm2;L′為多邊形周長,mm。

通過計算,圓的形狀因子為0.079 6,正方形的形狀因子為0.062 5,三角形的形狀因子為0~0.048 1。因此,形狀因子的值越大,其形狀越規則。

孔喉尺寸包括孔隙半徑和喉道半徑,其中喉道為溝通兩個孔隙的狹長通道。介質整體連通性用配位數表征,配位數是與單個孔隙連接的喉道數量,配位數越大,連通性越好。

1.2 試驗方案

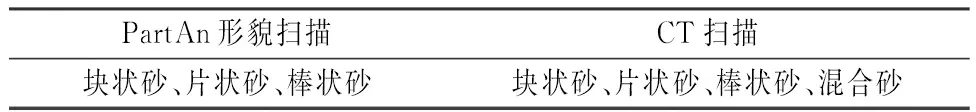

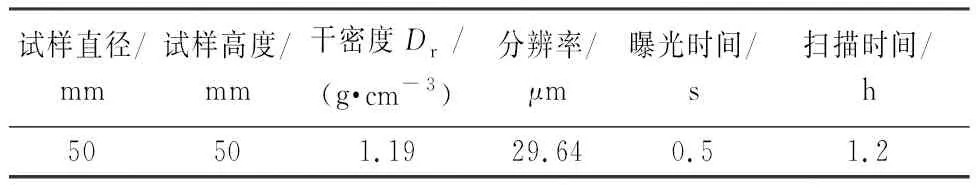

本研究選用中國南海人工島礁的珊瑚砂。參照GB/T 50123-2019《土工試驗方法標準》,原混合砂經顆粒振篩實驗,得到6組單一粒徑珊瑚砂:≤0.1 mm、0.1~0.25 mm、0.25~0.5 mm、0.5~1 mm、1~2 mm、2~5 mm。由于本文研究對象為珊瑚砂塊狀、片狀和棒狀顆粒,因此選取2~5 mm粒級進行研究。人工挑選2~5 mm珊瑚砂的3種顆粒進行實驗。試驗方案如表2所示。

表2 微觀試驗選砂方案

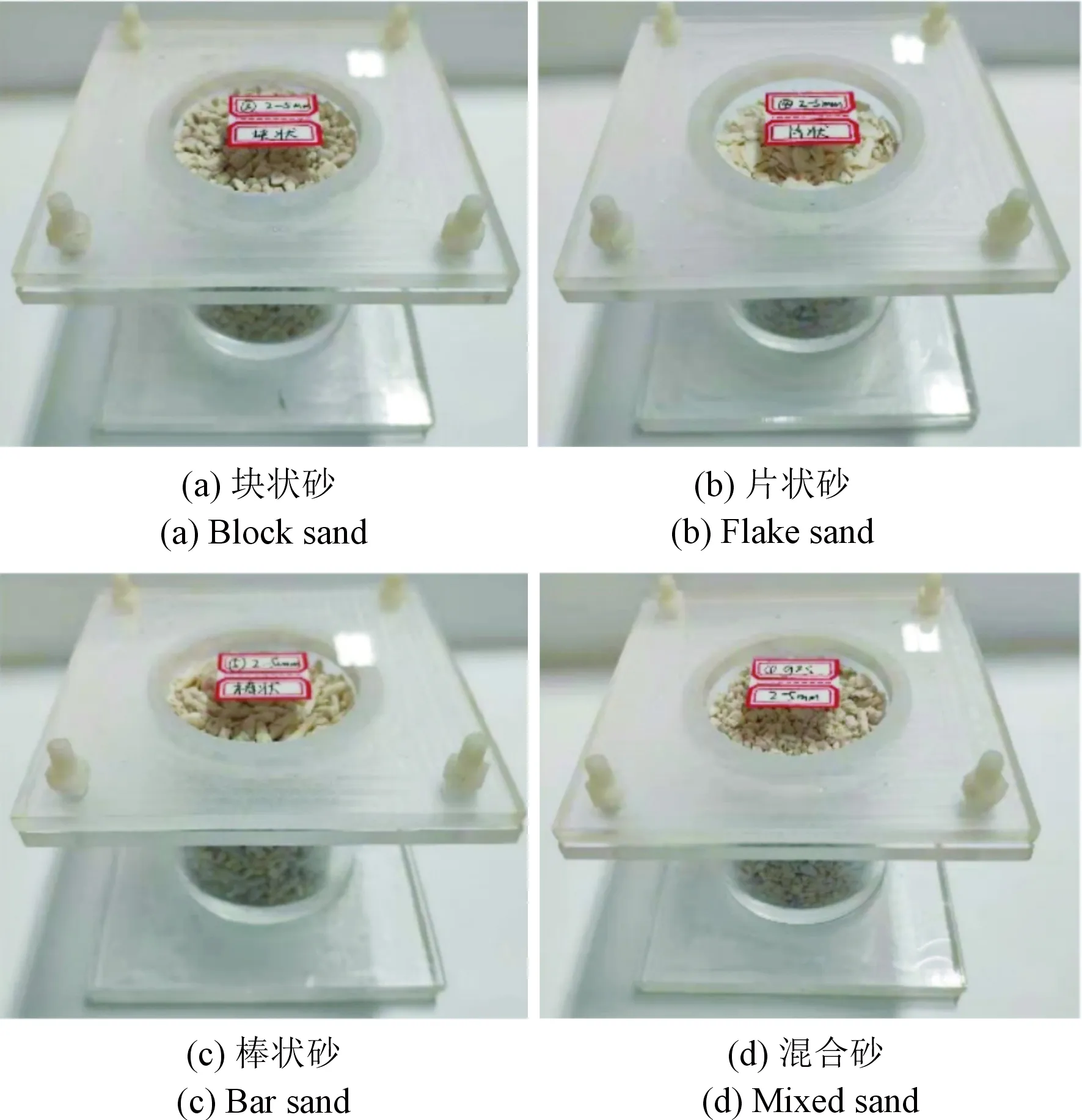

掃描試樣所用模具為亞克力材質,厚3 mm,固定螺絲和螺母為尼龍材質。整套模具不包含任何可能對CT掃描結果產生干擾的材料。表3為CT掃描試驗具體參數。圖1為CT掃描試樣。

圖1 CT掃描樣品

表3 CT掃描試驗參數

2 試驗結果及分析

2.1 顆粒形狀性質

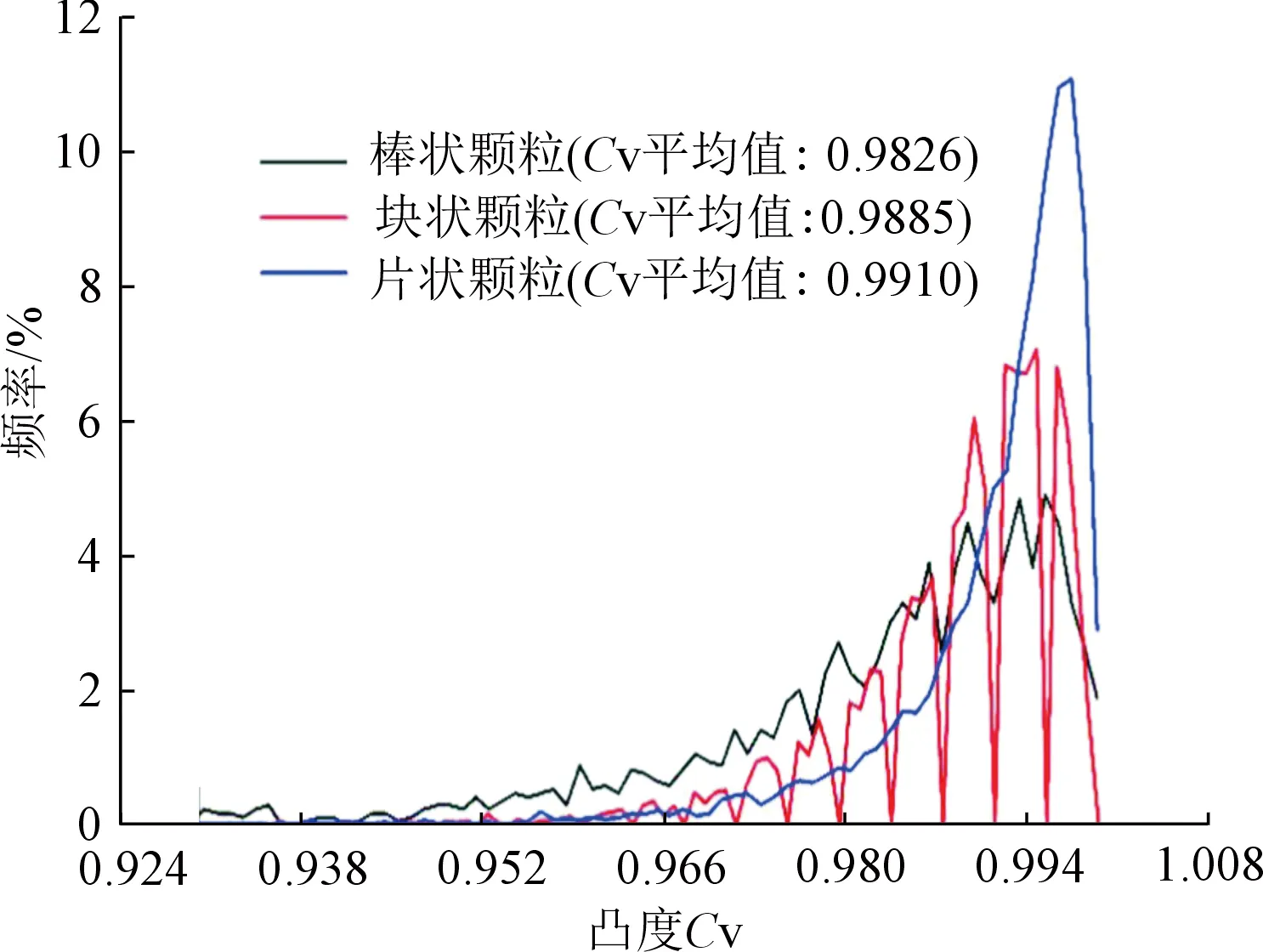

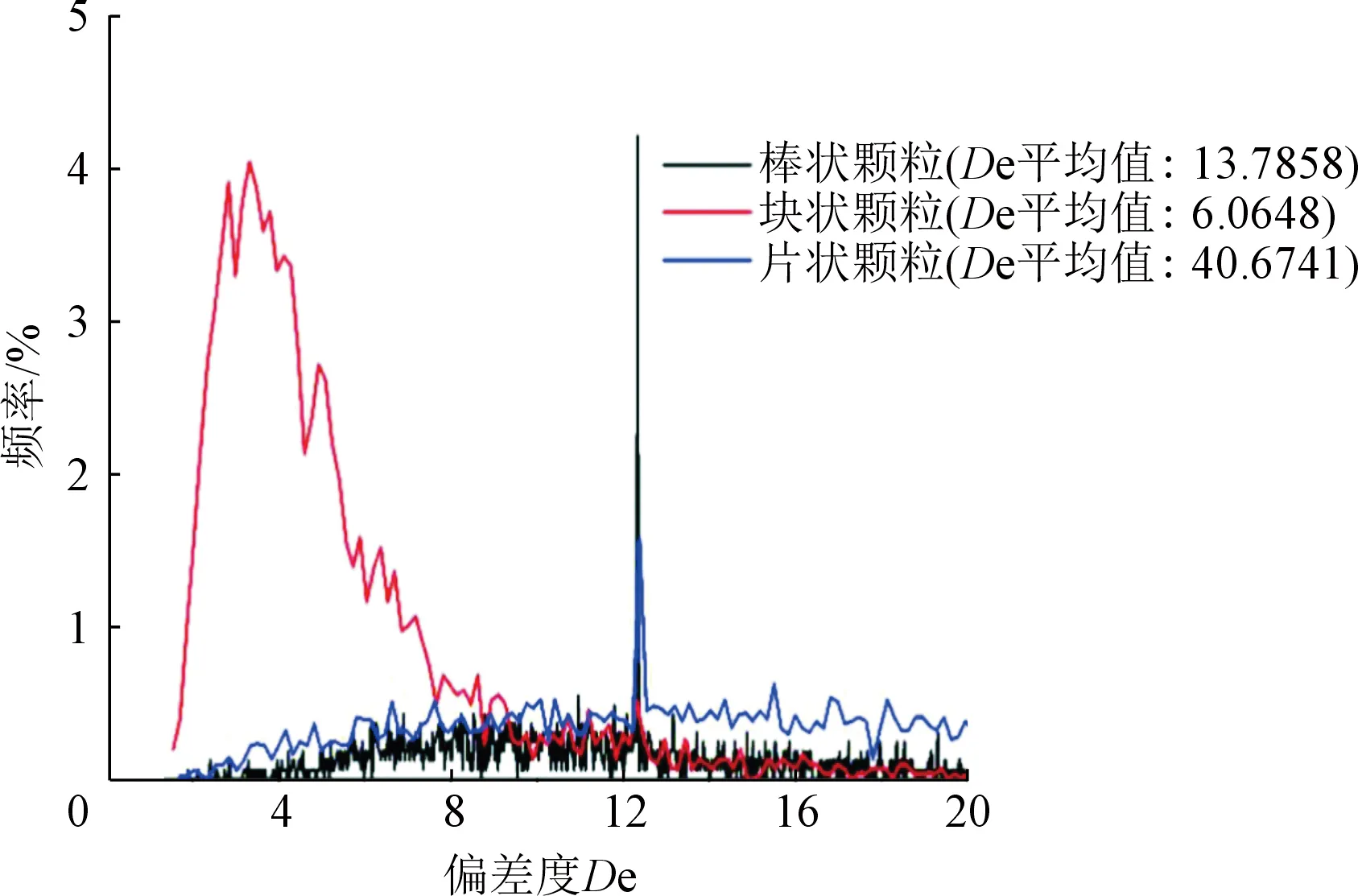

為滿足科學統計分析法對數據量的要求,人工挑選塊狀、片狀和棒狀顆粒各4 000顆,進行顆粒形貌掃描,獲得3種顆粒的多種微觀形貌參數。相同種類的顆粒在微觀形貌上的數據特征大致相同,因此取3種顆粒各個微觀參數的算數平均值作為該種顆粒、該微觀特性的綜合參數。圖2和圖3分別為片狀、棒狀和塊狀顆粒的凸度和偏差度的頻率分布。

圖2 凸度頻率分布

注:因偏差度參數范圍較大,為突出集中范圍的特征,圖中僅截取偏差度為0~20的部分。圖3 偏差度頻率分布

由圖2可知,片狀顆粒凸度值最大,表面最光滑,這是因為珊瑚砂內片狀顆粒多為貝殼碎片。棒狀顆粒凸度最小,表面最粗糙。這是因為棒狀顆粒多為珊瑚斷肢,表面孔隙分布密集,且珊瑚骨骼暴露在外,因此最為粗糙。

由圖3可知,3種顆粒的偏差度為片狀>棒狀>塊狀,即片狀顆粒最不規則,棒狀顆粒次之,塊狀顆粒相對較規則。3種顆粒的不規則程度互相之間相差較大。為研究3種顆粒的特有形貌特征,提取顆粒長寬比、寬厚比和長厚比頻率分布如圖4~5所示。

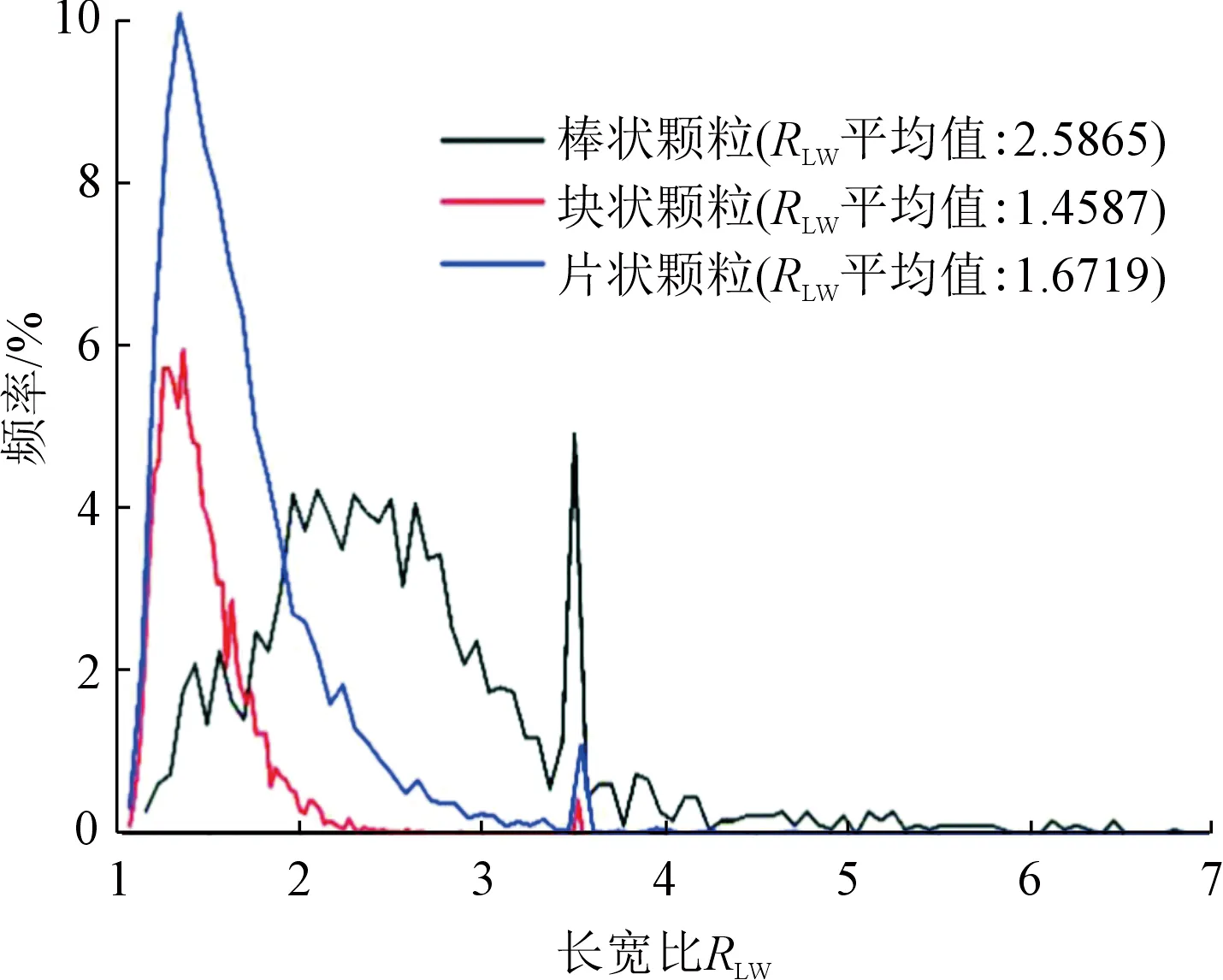

圖4 長寬比頻率分布

由圖4可知,棒狀顆粒的長寬比最大,塊狀和片狀的長寬比相差不大,所以長寬比是棒狀顆粒的特征形貌參數。棒狀顆粒的形狀特征為長度較寬度和厚度大,寬度和厚度相差不大。

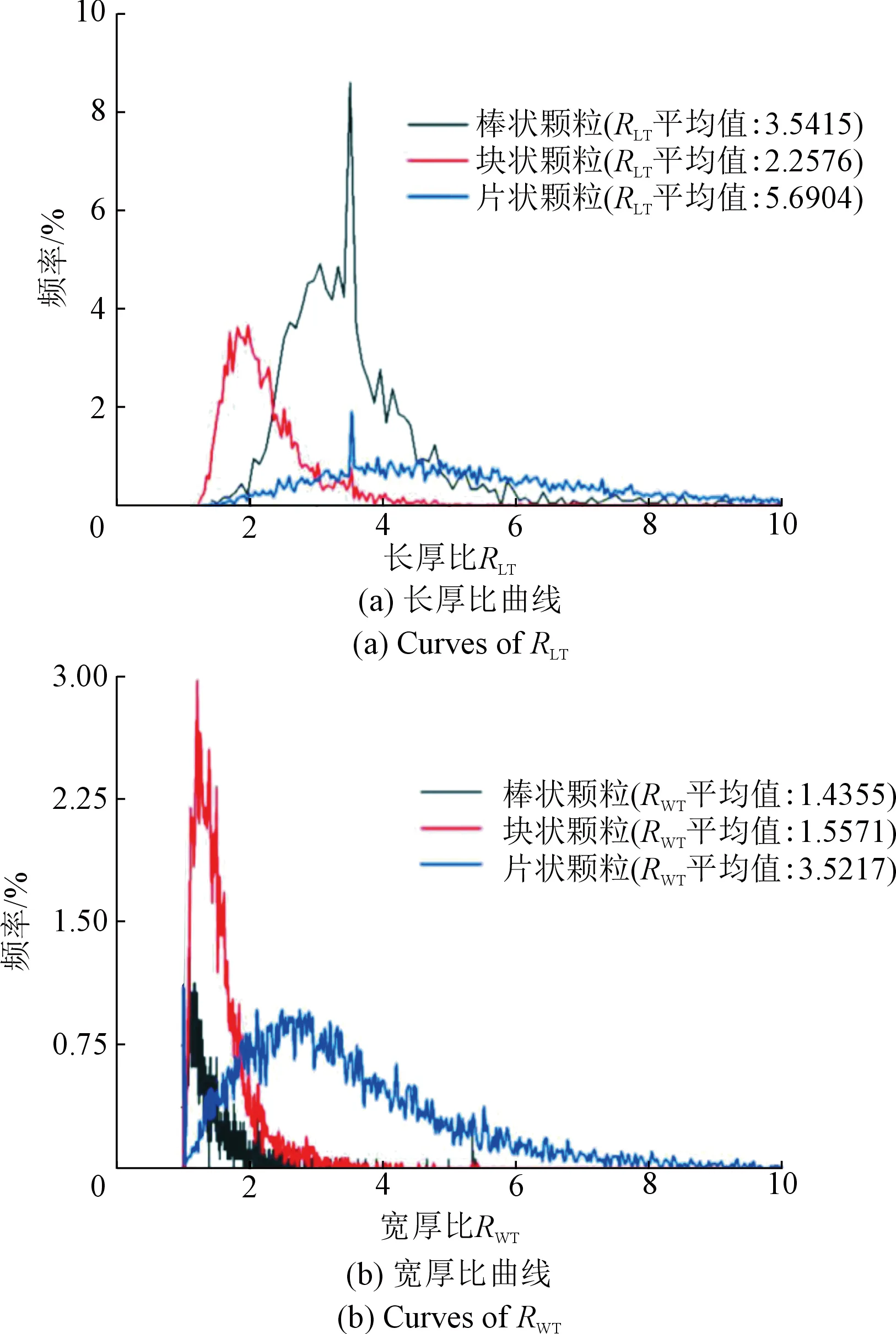

由圖5可知,片狀顆粒的長厚比和寬厚比均大于棒狀和塊狀。所以,長厚比和寬厚比是片狀顆粒的特征形貌參數。片狀顆粒的形狀特征為厚度較長度和寬度小,長度和寬度相差不大。綜合圖4和圖5可知,塊狀顆粒的形狀特征為長度、寬度和厚度均相差不大。

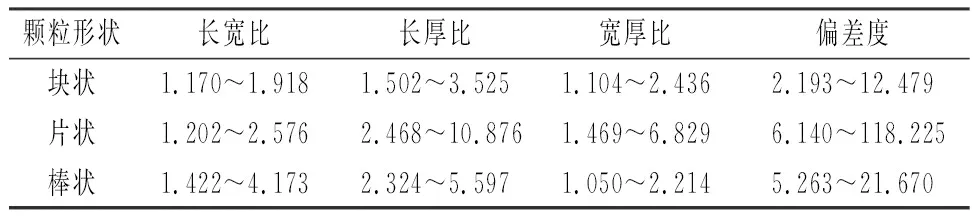

取圖3~5中各個參數累計頻率范圍5%~95%對應的參數數值范圍對塊狀、片狀和棒狀顆粒進行定量定義,如表4所示。利用表4中3種顆粒的4種參數范圍對3種顆粒進行反向形貌篩選測試,得到塊狀顆粒識別率為78.46%,片狀顆粒識別率為79.14%,棒狀顆粒識別率為74.60%。

圖5 長厚比與寬厚比頻率分布

表4 塊狀、片狀和棒狀顆粒形貌參數范圍

2.2 單形狀顆粒孔隙性質

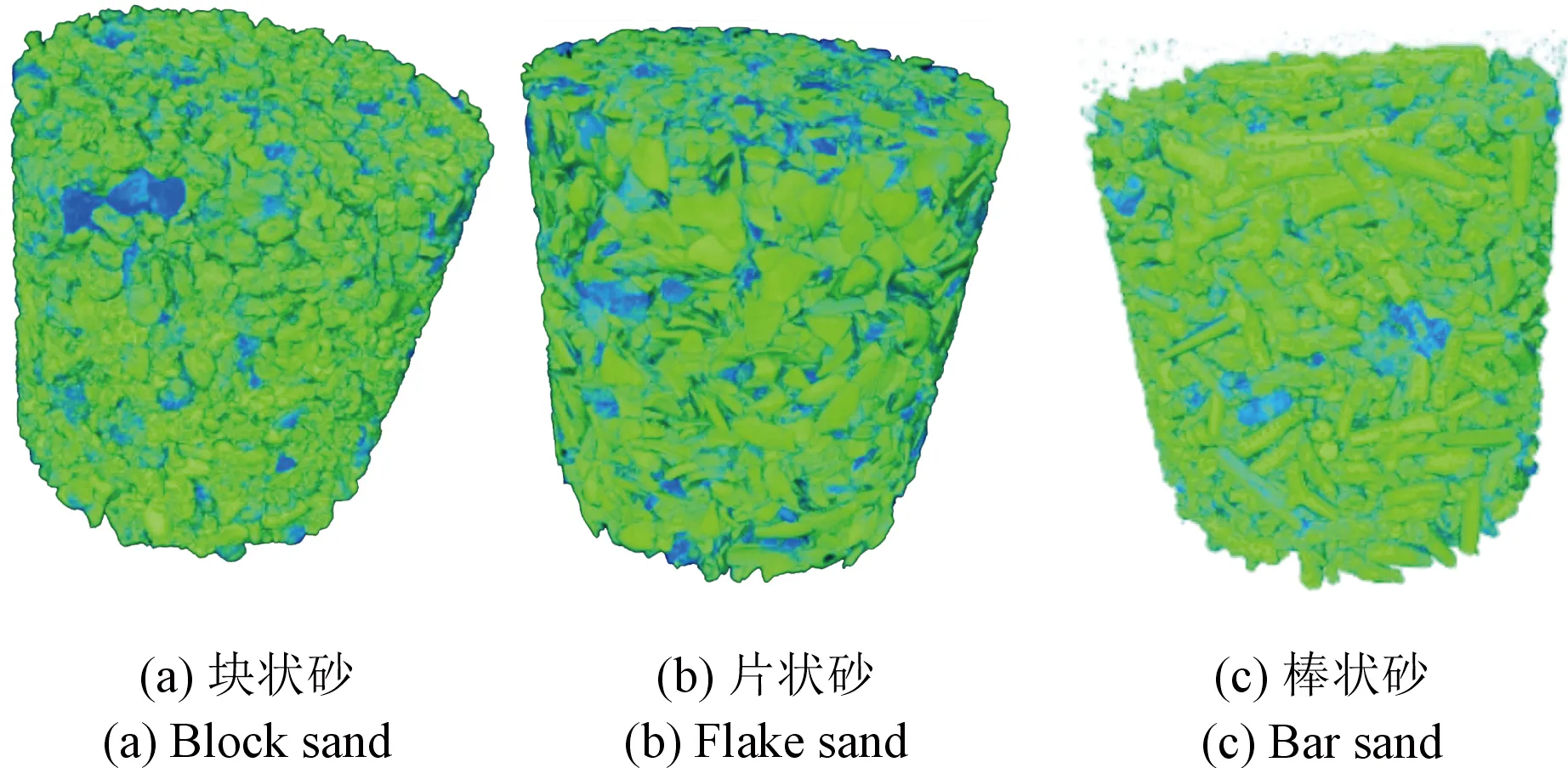

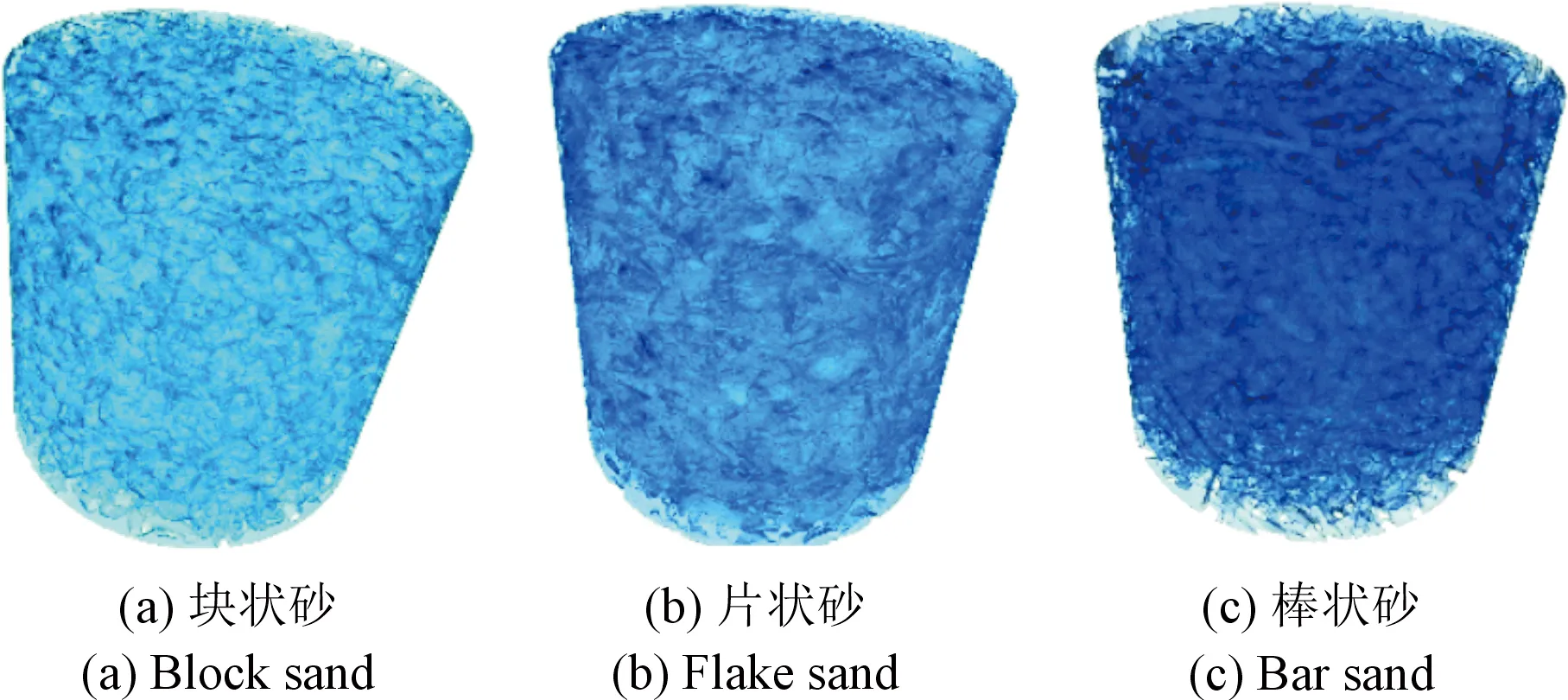

塊狀砂、片狀砂、棒狀砂經CT掃描后三維重組所得數據模型如圖6所示,并提取得到對應試樣的三維孔隙如圖7所示。下面將從孔隙形狀、孔喉尺寸和介質整體連通性3個方面研究3種顆粒形成孔隙的性質。

圖6 試樣三維重構模型

圖7 試樣孔隙三維模型

2.2.1 孔隙形狀

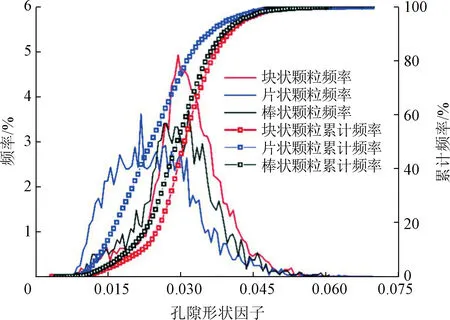

由孔隙形狀因子頻率分布曲線(圖8)可知,孔隙形狀因子:塊狀>棒狀>片狀,即塊狀顆粒形成的孔隙形狀最規則,片狀顆粒形成的孔隙形狀最不規則。通常,形狀規則的顆粒形成的孔隙形狀不規則[10]。然而這一規律明顯不適用于珊瑚砂的棒狀、片狀和塊狀顆粒。原因是這3種顆粒形狀差異過于巨大,若兩種顆粒同屬于塊狀,則上述顆粒形狀和孔隙形狀的規律成立。因此,結合圖3~5各個參數的大小排序關系可知,偏差度是3種顆粒孔隙形狀的主導因素,偏差度越大,孔隙形狀越不規則。計算3種顆粒介質內孔隙形狀因子的標準差為:0.007 38(塊狀),0.008 54(片狀),0.007 80(棒狀)。離散性為片狀>棒狀>塊狀。結合圖3~5可知,偏差度是孔隙形狀因子離散性主導因素,偏差度越大,離散性越大。

注:塊狀顆粒形狀因子平均值0.031 2,片狀顆粒形狀因子平均值0.024 8,棒狀顆粒形狀因子平均值0.029 6。圖8 孔隙形狀因子頻率分布曲線

2.2.2 孔喉尺寸

(1) 孔隙半徑。由孔隙半徑頻率分布曲線(圖9)可知,孔隙半徑:片狀>棒狀>塊狀。結合圖3~5各個參數的大小排序關系可知,偏差度是3種顆粒孔隙半徑的主導因素,偏差度越大,孔隙半徑越大。計算3種顆粒介質內孔隙半徑的標準差為:122.29(塊狀),157.55(片狀),175.94(棒狀)。離散性為棒狀>片狀>塊狀。結合圖3~5可知,長寬比是孔隙半徑離散性主導因素,長寬比越大,離散性越大。

(2) 喉道半徑。由喉道半徑頻率分布曲線(圖10)可知,喉道半徑:塊狀>片狀>棒狀。結合圖3~5各個參數的大小排序關系可知,長寬比是3種顆粒喉道半徑的主導因素,長寬比越大,喉道半徑越小。計算3種顆粒介質內喉道半徑的標準差為:91.69(塊狀),69.57(片狀),48.86(棒狀)。離散性為塊狀>片狀>棒狀。結合圖3~5可知,長寬比是喉道半徑離散性主導因素,長寬比越小,離散性越大。

2.2.3 整體連通性

由配位數頻率分布曲線(圖11)可知,配位數:片狀>棒狀>塊狀。結合圖3~5各個參數的大小排序關系可知,偏差度是3種顆粒配位數的主導因素,偏差度越大,配位數越大。計算3種顆粒介質內配位數的標準差為:18.95(塊狀),18.54(片狀),15.68(棒狀)。離散性為塊狀>片狀>棒狀。結合圖3~5可知,長寬比是配位數離散性主導因素,長寬比越小,配位數離散性越大。

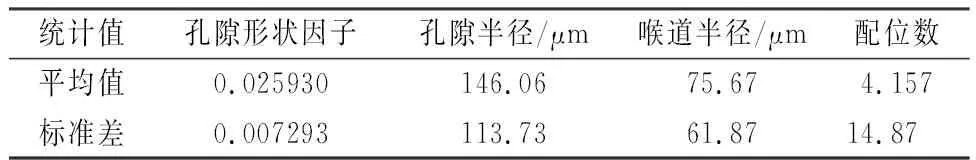

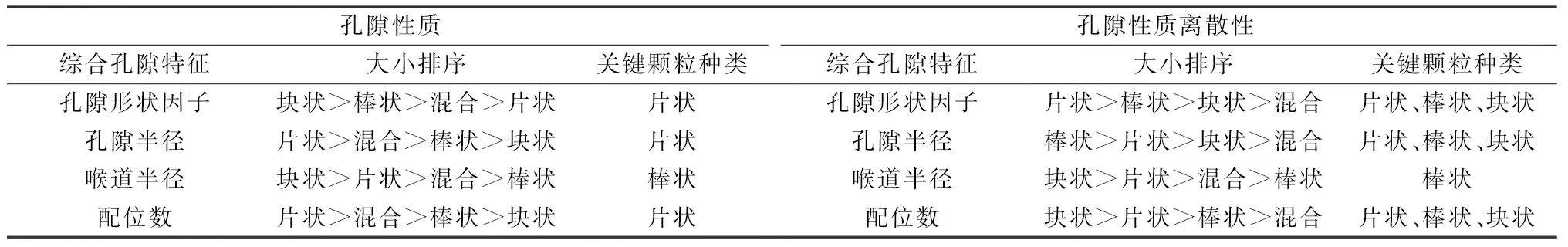

2.3 綜合孔隙特征分析

由混合砂顆粒與孔隙的三維重組模型得到混合砂孔隙形狀、孔喉尺寸和介質連通性如表5所示。結合圖8~11的3種顆粒孔隙參數數值,得到塊狀、片狀和棒狀顆粒對珊瑚砂綜合孔隙特征影響規律如表6所示。在混合砂、片狀砂、塊狀砂和棒狀砂各項孔隙性質(或離散性性質)大小排序中,當混合砂某一側只有某一種顆粒組成的砂時,認為該顆粒為影響對應孔隙性質(或離散性性質)的關鍵顆粒種類;當3種顆粒種類均位于混合砂同一側時,認為對應孔隙性質(或離散性性質)由3種顆粒共同決定。

表5 混合砂孔隙微觀試驗參數

表6 3種顆粒對綜合孔隙特征的影響規律

3 結 論

根據本文研究成果,得出以下3個結論。

(1) 珊瑚砂顆粒分為塊狀、片狀和棒狀3種。研究發現通過長寬比、長厚比、寬厚比和偏差度描述3種顆粒形貌特征最為合理。本文利用以上參數得到了珊瑚砂3種顆粒數字識別方法,且驗證了該方法具備較高的識別率。

(2) 在3種顆粒的多個微觀形貌參數中,顆粒偏差度和長寬比是決定珊瑚砂介質三維孔隙性質的主導因素。其中,偏差度主要影響介質孔隙的性質和介質整體連通性,長寬比主要影響介質喉道的性質;在介質離散性方面,偏差度主要影響孔隙形狀離散性,長寬比影響孔喉尺寸和介質連通性質的離散性。

(3) 珊瑚砂塊狀、片狀和棒狀顆粒對于珊瑚砂介質的三維孔隙性質有著不同的影響規律:其中片狀顆粒主要影響介質孔隙的性質和介質整體連通性,棒狀顆粒主要影響喉道性質;3種顆粒共同決定了連通孔隙的分布情況。

本文從顆粒種類的角度出發,對3種顆粒的微觀性質及其對珊瑚砂介質三維孔隙性質的影響規律進行了細致的研究,建立了顆粒種類與三維孔隙的關系,填補了珊瑚砂介質微觀研究中,關于顆粒種類方面的部分研究空白,具有重要的理論研究意義。未來學者在珊瑚砂介質本構模型研究中,可以根據本文研究成果適當加入顆粒種類的參數影響。在工程中,對于珊瑚砂地工程地質參數方面,可以結合成島歷史,分析珊瑚島地層具體組分特征,根據顆粒組成特性及本文研究成果,對工程地質參數與水文地質參數進行修正。本文僅架起了顆粒種類與三維孔隙的橋梁,從三維孔隙到宏觀工程地質及水文地質參數的研究將在未來進一步展開。