融合·聯結·驅動:多學科融合下非連續性文本閱讀教學例談

□福建省廈門市集美區高浦小學 張 瑤

新課標背景下,非連續性文本閱讀教學必須依據新課標要求,多學科、多角度挖掘閱讀素材,有效提升學生閱讀能力。特別是加強小學語文學科與數學、英語、科學、綜合等學科之間的聯系,將教學內容與教學方法進行融合、聯結、重構,探尋小學多學科融合下非連續性文本閱讀教學的新路徑。

《語文課程標準》對于第三學段的要求:“閱讀簡單的非連續性文本,能從圖文等組合材料中找出有價值的信息。”在小學語文高年級階段的教材中,選編了許多貼近日常生活的非連續性文本內容。例如,在六年級下冊“語文園地”中出現了路牌,這樣的文本內容與生活聯系,注重實踐運用,但是缺少材料的拓展和延伸。在五年級下冊《金字塔》一文中讓學生了解金字塔。教材里呈現的信息只有部分文字和圖片,它們起到了拋磚引玉的作用,指明了探究方向,學生如果對金字塔要有更全面的了解還需查閱更多資料。基于此,學習材料的補充、思維方式的聯結、知識的遷移和拓展就顯得尤為必要。

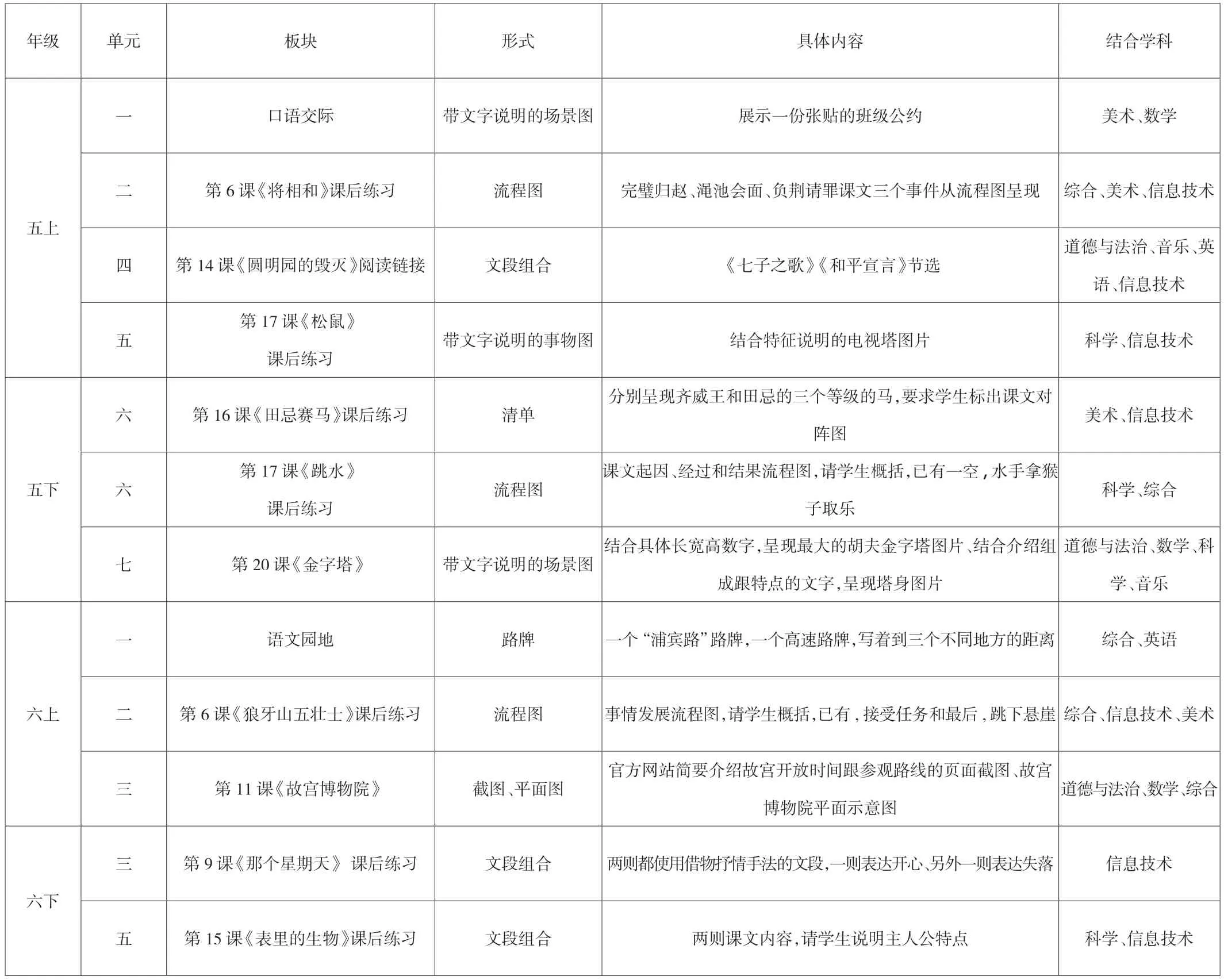

一、小學高年級教材中部分非連續性文本的分布情況

語文作為工具性與人文性極強的學科,加強與其他學科的整合、培養學生的綜合能力是課程改革的必然趨勢。非連續性文本閱讀教學必須依據課標要求,多學科、多角度挖掘閱讀素材,有效提升學生閱讀能力。筆者以高年級階段語文教材為例,梳理了非連續性文本板塊的形式、具體內容和可以結合的學科,如表1所示。

表1 小學高年級教材中部分非連續性文本分布情況

二、小學高年級多學科融合下非連續性文本教學路徑

相較于“連續性文本”,“非連續性文本”的閱讀資源更加豐富,特別是加強小學語文學科與數學、英語、科學、綜合等學科之間的聯系,將教學內容與教學方法進行融合、聯結、重構,探尋小學多學科融合下非連續性文本閱讀教學的新路徑。

(一)融合:整合相關素材,實現學科互補

在新課標背景下,多學科、跨學科的整合為非連續性文本教學提供了一條重要路徑。以五年級下冊《不可思議的金字塔》這篇非連續性文本為例,本文通過平面圖形式,呈現胡夫金字塔的體積、塔基面積等信息,讓學生更直觀地了解有關金字塔的信息。需要學生具備立體思維、空間感和豐富的想象力來感受胡夫金字塔的年代久遠和規模宏大。基于此,可融合數學學科,拓展設計“金字塔時間軸”,指導學生感受金字塔悠久的歷史;融合科學學科,了解金字塔這種構造的創造性與偉大之處;融合信息技術學科,補充“金字塔內部結構”的視頻和經典圖片,借助有關FLASH讓學生直觀感受理解建造過程,感知金字塔內部結構的精巧。打破了學科界限,有限促進了學科之間的滲透、融合,從而實現學科的互補。在加深學生對金字塔建造過程知識了解的同時,也鍛煉了學生的表達能力。

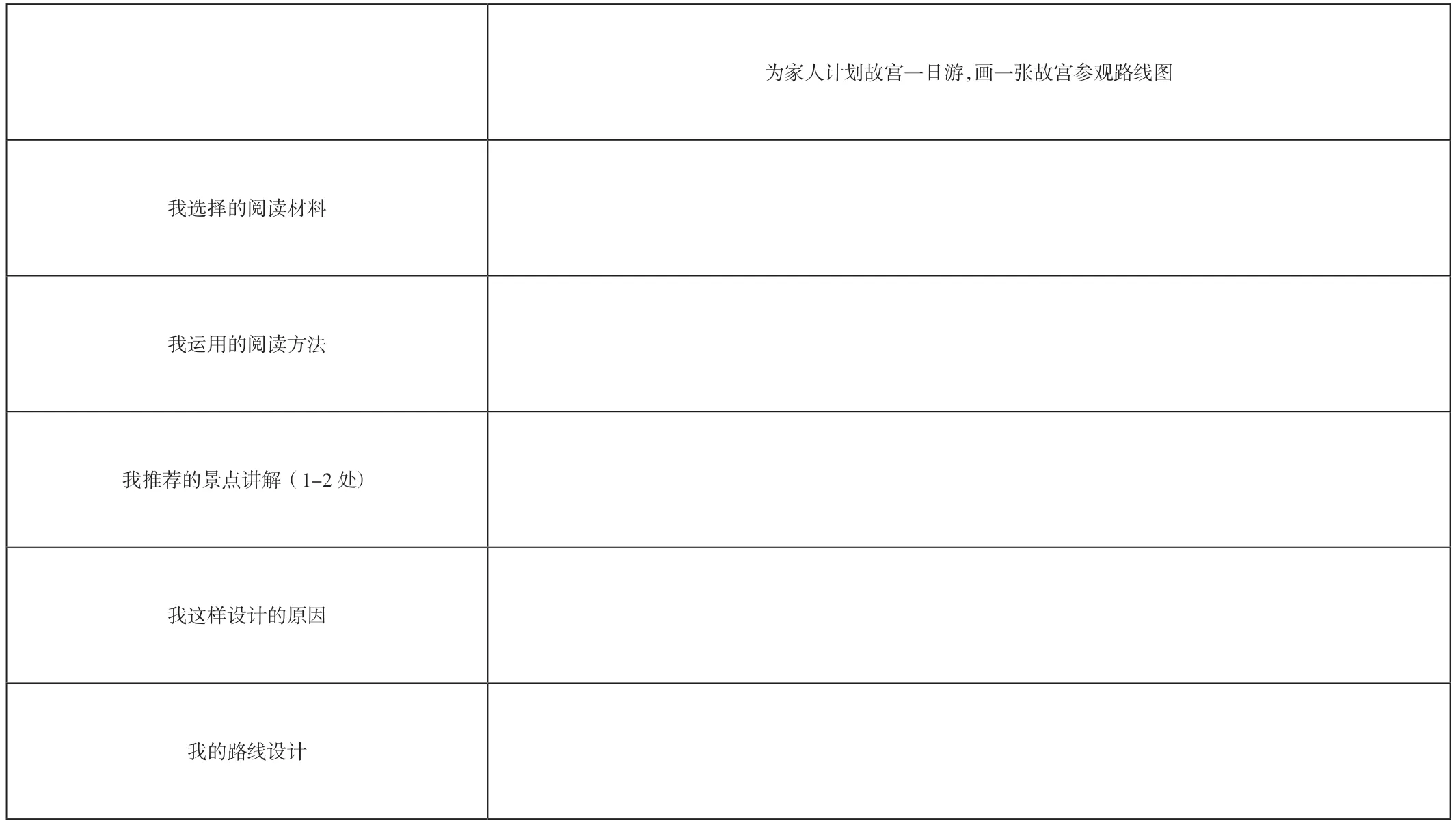

再如,六年級上冊《故宮博物院》一課,全文通過介紹太和殿、乾清宮、交泰殿等建筑,展現故宮建筑群建筑精巧、規模宏大壯麗的特點。讓學生通過繪制游覽參觀故宮博物院的路線圖,理解文章內容,認識我國古代勞動人民的智慧和創造才能,增強學生對祖國傳統建筑藝術的自豪感。這可以和道德與法治學科中介紹世界文化遺產的相關內容結合起來,再融合綜合實踐學科知識設計《故宮一日游參觀路線圖》,繪制相關圖表的內容進行講解,如圖表2所示。

表2 故宮一日游參觀路線圖

(二)聯結:疏通邏輯關系,建立內在聯系

在小學階段,學生的認知與理解能力發展還處在比較低級的階段,單靠文字很難激發學生的聯想與想象。美術、音樂、信息技術等學科畫面感強、表達形式靈活多樣,這對于小學生思維發展具有較強的促進作用。各學科間也存在著千絲萬縷的聯系,有著相同的內在邏輯,這也可以通過思維導圖等方式進行跨學科的呈現。在非連續性文本閱讀教學時,不僅要把美術、音樂、信息技術、科學等學科內容融入語文學習中,還要引導學生發現學科之間的內在聯系,提升學生發現美、傾聽美、感受美、創造美的能力。例如,在學習六年級上冊《學寫倡議書》內容時,重點要讓學生學會寫標題、稱呼、正文、署名日期等部分內容。學習過程中,學生經常會把部分內容遺忘,可借助信息技術設計動畫視頻加深記憶,再結合美術學科設計思維導圖,如:樹形圖、魚骨圖、花朵圖等多種形式系統梳理所學知識,疏通邏輯關系,建立內在聯系,為語文教學注入新鮮的活力和持久的生命力。

再如,在學習五年級下冊《跳水》課的起因、經過和結果流程圖時,教師讓學生了解是水手拿猴子取樂——孩子爬上桅桿遇險——船長拿槍逼孩子跳水——孩子得救。為什么跳水就能得救呢?這是文中最核心的問題,其涉及船長的思維過程,可聯結科學四年級上冊《不同的運動》《力與運動》這兩課的知識點進行深入思考。根據孩子在四年級上冊《力與運動》一課中學習到的控制變量法來進行實驗。首先提出問題:人所處的高度與下落后造成的傷害是否有關?假設:人所處的高度越高,下落后造成的傷害越大;人所處的高度越小,下落后造成的傷害越小。實驗中保持不變的是模擬人的實驗對象,需要改變的是每次下落的高度。實驗設計是這樣的:我們設定在同一環境中,相同的三個模擬人的實驗對象從三種不同的高度落下,發現高度較高的位置落下后,模擬人的實驗對象損壞程度較大,高度較低的位置落下后,模擬人的實驗對象損壞程度較小。最后得出這樣的結論:人所處的高度越高,下落后造成的傷害越大;人所處的高度越小,下落后造成的傷害越小。結合科學實驗結論,在有無風力作用的情況下,船長如何抉擇?結合桅桿的高度,孩子落水所用的時間、位置和救助的時間進行測算。從而,更深入了解船長此刻的想法,實現思維的外化。

(三)重構:根植生活實際,開發非連素材

生活處處皆語文,在大語文觀的引領下,我們要在多學科學習的融合、聯結的基礎上,挖掘潛藏于生活中的閱讀素材。讓非連續性文本根植于學生真實的生活,讓生活成為非連續性文本閱讀教學不竭的源泉。垃圾分類圖標、公交車路線圖、地鐵規劃表、滅火器、說明書、鼓浪嶼申遺書等常見的公共物品等可以成為我們命題的素材,它們與語文融合是超越文本、使文字“活”起來的有效途徑。

特別是綜合性學習中非連續性文本的閱讀設計應開放、多元,提倡與生活緊密結合,開展根植于生活實際的跨領域學習。例如,五年級下冊第七單元的習作主題是介紹中國的世界文化遺產,如何對文化遺產進行介紹呢?這就需要學生嘗試搜集資料,整理資料,借助表格、圖片、說明等輔助形式展示。還可以把六年級上的綜合《走進傳統文化館》、六年級下冊道德與法治《聞名世界的文化遺產》學科知識進行聯結,同時結合廈門鼓浪嶼申遺成功、福建土樓群申遺成功這些與我們的生活息息相關的本土熱點新聞進行學習、梳理,開發非連續性文本素材,拓寬非連續性文本教學的視野。

近年來,生活化的非連續性文本閱讀成為小學語文學業質量檢測中不可或缺的一部分。挑選合適的商品、地鐵購票、如何設計路線圖等屢見不鮮的考題。生活中我們要讓學生學會觀察,具備對物品標簽、說明書、地圖等非連續性文本的閱讀能力,成為生活中的有心人。

在生活中收集食品、服裝、家用電器等常見的商品標簽、外包裝、說明書等,設計觀察量表,閱讀這些生活中常見的非連續性文本,認真觀察,提煉信息。并將這些收集到的信息進行歸納,制成表格。這樣在教學實踐中滲透非連續性文本意識,讓學生感受非連續性文本的作用。

三、結語

總之,非連續性文本閱讀教學通過融合、聯結、重構,以語文非連續文本教學作為“整合基點”,打破學科互不相融的教學思想,融入各學科的相關內容,形成非連續性閱讀教學的新路徑。在學科整合的過程中開闊學生視野,提高學生學習的效率、促進學生閱讀能力的自主生長。