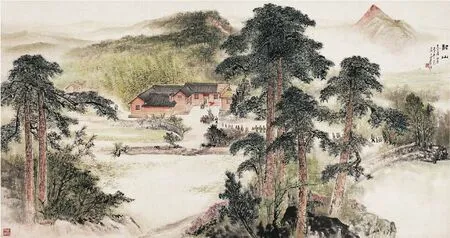

追尋革命圣地 感悟紅色力量

——《韶山圖》賞讀

□曹新宇

《韶山圖》上海中國畫院作 紙本設色 1972年

1971 年,國務院成立文化組,全國美術工作的方向隨之發生調整。在這一新的時代要求下,美術創作有了新的任務和使命,由此,包括唐云在內的上海中國畫院全體人員從干校撤回重新開展美術創作活動。次年,上海市相關部門為完成既定的美術創作任務,要求畫院國畫家進行寫生。本幅《韶山圖》正是創作于這一時期。圖中的落款為唐云所題:“韶山,毛主席舊居,一九七二年三月上海中國畫院作”,鈐有“上海中國畫院”白文印一枚,左下角蓋有“江山如此多嬌”壓角章。落款沒有具體到畫家名字,而是以畫院的名稱為之,當是上海中國畫院眾畫家的合作作品,但從整幅作品的筆墨風格來看更多體現的是唐云的山水畫風貌,也由此推斷其為創作此圖的統籌者。

唐云的山水畫早年師法元四家,注重筆墨,落墨大膽,筆法凝練,崇尚意趣,在摹古與創新層面,與石濤有異曲同工之妙。他跳出傳統法度的束縛,將自身繪畫語言所擁有的獨創性集中體現在山水畫作中,進一步探索出山水畫的奧秘。1938年,唐云舉家遷居上海,為適應書畫市場的需要而轉攻花鳥畫,初師華,后效法八大山人和金農,以小寫意花鳥畫享譽海上。為了適應時代美術創作的需要,唐云在進行花鳥畫創作的同時兼具山水畫創作,并在這一時期實現了山水畫風格的轉變。

20 世紀70 年代,在時代審美和文藝方針的指導下,紅色革命題材的創作成為當時美術創作的重要表現內容,涌現出了以李可染、傅抱石、宋文治、錢松、魏紫熙、唐云等為代表的一大批國畫家,創作了大量描繪井岡山、延安、遵義、韶山、西柏坡、婁山關等革命圣地的紅色題材。

1925年2月,毛澤東偕楊開慧回到韶山,以“養病”為名,深入群眾,領導和開展農民運動,發展了第一批共產黨員,組建了有組織有紀律的韶山黨支部,為革命的發展和黨的成長壯大做出了重要貢獻。所以,相比于韶山的茂林修竹之秀麗、層巒疊嶂之雄偉,更能激起畫家們心中紅色烈火與革命激情的在于這里所承載的歷史和革命意義。這一時期,唐云先后兩次前往湖南地區寫生,相繼深入韶山、長沙等地對毛澤東的早年生活、偉大革命史跡進行探索,并重溫紅軍革命艱辛之路,搜集了大量關于韶山的創作素材。

唐云的山水畫作品在墨色的運用上往往帶有含蓄之意,下筆謹慎,整體色調偏綠偏冷,色彩純正豐富。而《韶山圖》則通過紅旗、舊居墻壁、松樹樹干、近景繁花、遠山等物象的紅色與偏暖色調的植被共同呈現出畫面的暖色調,帶給觀者視覺上的溫馨,使人聯想到祖國的大好河山被紅太陽照得暖洋洋。這顯然是時代文化審美的產物,也是時代政治的需要。

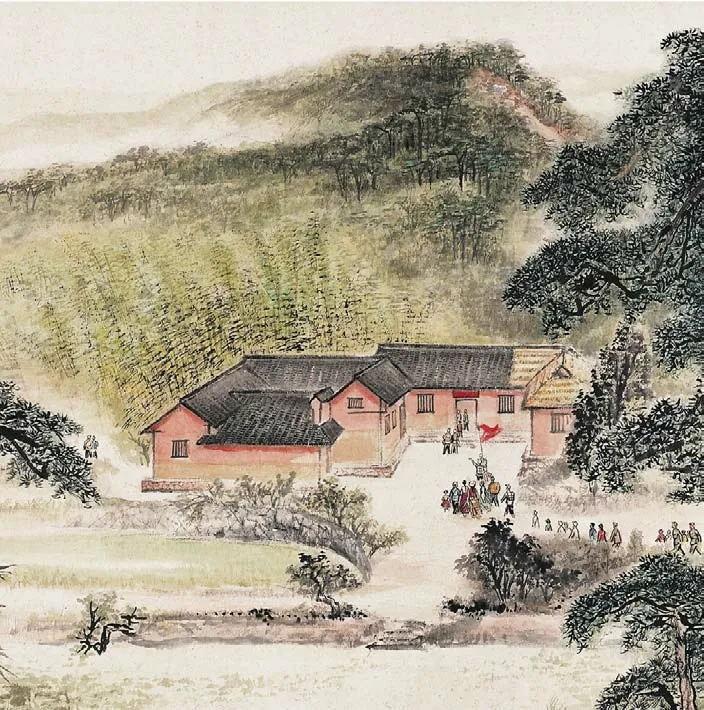

《韶山圖》在章法上開合有序,繁密而不迫塞。近景松樹挺拔雄偉,猶如兩座豐碑矗立在故居兩側;遠處層巒縹緲,右上角的韶峰在一抹紅光的映照下高高聳立;位于畫面中心的故居被郁郁翠竹所環抱,一隊游人在迎風招展的紅旗引領下排著整齊的隊伍朝故居而來,其中有穿不同民族服裝的群眾,也有著軍裝的解放軍戰士,他們為了共同的革命信仰齊聚于此。圖中景象無不細細勾勒,下筆落墨謹慎精妙,復筆、鋪水或濃淡互破,或干濕疊用,層次分明,變化多端,山水畫的皴、擦、點、染盡顯其中。

在傳統山水畫中,紅色是不在畫家的審美視角之內的。而在《韶山圖》中,唐云等人卻把鮮亮的紅色渲染其中,猶如太陽從東方升起時的光輝景象。同時,紅色的運用一方面體現的是革命圣地所賦有的政治屬性和革命意義,另一方面也是“紅、光、亮”這一表現時代主旋律和時代精神的政治要求在繪畫造型語言上的表征。畫面中央飄動著的紅旗猶如眉間一點紅,代表著紅色的革命信仰,代表著全國各族人民對以毛澤東為核心的中國共產黨的崇高敬意。畫中的山峰、松柏越是雄偉,紅色光輝越是耀眼,越是能凸顯故居的重要價值和紅色革命的歷史意義。

《韶山圖》局部