智永真書千字文寫法分析(七)

□周 侃

二、寫法分析

6.鉤的形態分析

橫鉤、豎鉤 橫鉤多在字的頂部,其形態較平,略帶斜度,可長可短。先寫橫,至末端時向右下頓筆后,向左下方快速鉤出。鉤鋒要有力,如“宅”“宰”。

豎鉤多為字的主筆,基本形態同豎畫。書寫時注意豎的曲直和出鉤的方向及大小。如“來”“則”,豎挺拔有力,鉤向左上挑出;如“手”“軻”,豎帶有一定彎度,鉤基本平出,形圓潤;如“寸”“李”,鉤如蟹爪,逆鋒入紙,先寫豎畫,至出鉤時頓筆后將筆向左平推,然后向上鉤出。此筆是王羲之書法的特色,智永真書《千字文》中亦比較多見。

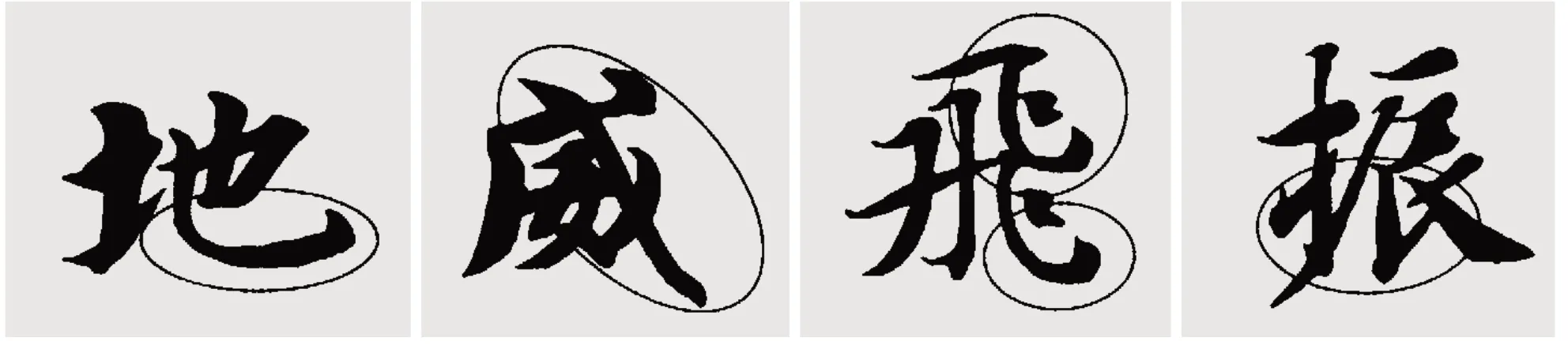

戈鉤、心鉤 戈鉤,形同滿月之弓,富有彈性,氣勢開張。起筆稍頓,再縱筆向右下弧行運筆,至筆畫中部先提筆再漸按,出鉤時略駐,再翻筆向上出鉤或駐筆不出鋒,鉤的方向垂直向上。整個戈鉤直中帶弧,充滿力量,如“戎”“藏”。

橫鉤 豎鉤

戈鉤 心鉤

浮鵝鉤 鳳拋鉤

橫折鉤 豎提鉤

心鉤即臥鉤、平鉤,寫法與戈鉤相近,只是弧度略大,接近于平寫。露鋒向右下輕落筆再橫向行筆,左低右高,至鉤處略頓后向字心迅速鉤出,鉤角呈 45°,鉤尖對字心,如“必”“忘”中的橫鉤。

浮鵝鉤、鳳拋鉤 浮鵝鉤即豎彎鉤。下筆時頓筆寫短豎,再圓轉向右水平方向寫短橫,至鉤處略停,最后向上鉤出或空提收筆無鉤。寫時要注意,豎的部分略向左傾斜,中間轉彎要圓滑,下部橫成水平,鉤尖向上挑起,如“色”“耽”。

鳳拋鉤,即橫折彎鉤。取向左弧勢,如背手拋物,先寫橫畫,轉折處作頓,折筆成環狀寫彎鉤。注意行筆到彎處后,筆鋒向右平移,最后出鉤時稍駐,用力向上鉤出。拋背鉤弧度較大,既圓活又遒勁,如“夙”“孰”。

橫折鉤、豎提鉤 橫折鉤的寫法是下筆先寫短橫,轉折處略頓筆后下行寫豎,豎末筆尖不離紙出鉤。書寫時注意三點:一是橫與豎的長度、粗細變化;二是豎的正斜、曲直即內外拓;三是鉤的方向是平出還是斜出。如“永”“閑”“南”字。

豎提鉤的寫法是下筆寫豎到適當處略頓,提筆向右上方挑出。提畫在不同字中的角度和長短略有不同,書寫時應該注意區別,如“張”。

臨摹練習: