雄強雅健 夭矯如龍

——黃道周《石城寺諸友過集詩軸》賞讀

□曲慶偉

《石城寺諸友過集詩軸》是黃道周行草書代表作之一,書于明崇禎十五年(1642年),高236.3厘米、寬53.3厘米,相當于現在的八尺條屏,為典型的高堂大軸作品。

據劉正成先生的考據可知,此詩記載于《黃漳浦集》卷四十六,詩名“莫愁湖別諸知契將之湘中八章”,此軸內容為第三章。在第六章詩下注:“此首亦見真跡,將入酉陽過石城庵逢諸友攜尊言詩以為別,壬午三月二十日。”酉陽在湖南永順以南,離黃道周的貶謫之地辰陽很近。那一年,黃道周58歲,與獄中作數本《孝經》小楷相隔二年。四年后,黃道周抗清失敗,堅拒不降,在金陵曹街殉國。

此軸書寫七律詩一首,表達了作者在國難當頭之際不泯的報國志向。文曰:“闌春木葉已翔風,可有家山入夢中。過此徘徊成怪鳥,何期寥廓問冥鴻。閑將馬革收銅鼓,賣得漁錢贖老翁。髀月(肉)久消何所試,耘鋤未勒短鐮功。石城寺諸友過集錄似屈靜根給諫正之。黃道周。”殘春之際,入夢的依然是故國家山。詩中的“怪鳥”,出自賈誼《(fú)鳥賦》,比喻不祥之人,既關乎對舊國的憂慮,又感己身的漂萍無依。“髀肉久消”出自《三國志》卷三十二《蜀書·先主傳》,表達了作者欲殺敵殉國的堅定信念。這兩個典故,使詩含蓄而凝重,低回沉郁。迂回盤曲的詩意與行草書斬截凌厲的用筆、氣脈開張的氣勢,相互生發,耐人尋味。

《石城寺諸友過集詩軸》明·黃道周 絹本草書 236.3cm×53.3cm 日本東京國立博物館藏

從大的章法看,黃道周《石城寺諸友過集詩軸》是最常見的三行式。落款寫作兩行,字略小,亦是章法的求變之法,簽名與正文大小一致,增強了對比。此軸書法強化了字的上下行氣關系,筆意暢達,飛動連綿。上下字之間因筆勢連貫,常常多字相連,如第一行開頭的“春木葉已翔”,五字一筆;第一行尾部的“何期寥”,三字一筆;第二行的“賣得漁”“贖老翁”,三字一筆。當然,也有二字連屬或筆斷意連的,以字組的形式魚貫而出,靈活多變。這種綿密的揮灑,欣賞者可以隨著筆勢的流動,察覺到強烈的節奏感,用筆的迅捷也會給觀者帶來快意舒爽。黃道周下筆閃轉騰挪,似驚蛇入草,夭矯如龍。我們可以想見他揮毫作書時的風采。

黃道周大字行草的結字造型有其獨到之處。他摒棄了小行草的內斂與細膩,在結字上有意夸張,造成了有意味的形式。比如,“徘徊成怪鳥”中,“徘徊”二字一長一扁,是形變,“徊”字多圓線,“怪鳥”兩字連屬,一橫一縱,“怪”字打開,“鳥”字高偉;“廓問”二字,一縱長、一橫展,“廓”字占了近三個字的位置,“問”字左高右低,小巧局促且收束,對比強烈;“冥鴻”二字纏繞強烈,幾乎為一筆所成,但力道十足,絕不纖弱,先橫后縱,造型奇崛;“耘鋤”二字,特別是“鋤”字的斜長筆在通篇中十分搶眼。黃道周大字行草在意氣風發、連綿雄強的氣質下,依然可以令人感受到內在的精致。這種精致,會因圓轉的線質環繞幅度小而顯得細碎,卻有局促之嫌。比如,“家”“寥”“冥”等字右上挑的橫折翻轉,是黃道周的特點,也是他的標志性符號,更是習氣。習黃者不可不知。但瑕不掩瑜,欣賞黃道周這幅高堂大軸,我們能體會到酣暢淋漓的快意,獲得古意盎然的審美感受。

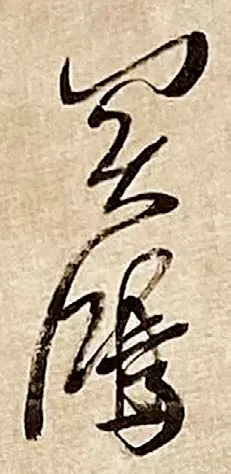

廓問

冥鴻

耘鋤

“節義傲青云,文章高白雪”。黃道周以道德文章和高貴的氣節而名垂青史。他對于書法有這樣的態度:“作書乃學問中第七八乘事,切勿以此關心。王逸少品格在茂弘、安石之間,為雅好臨池,聲實俱掩。余素不喜此業,只謂釣弋余能,少賤所該,投壺騎射反非所宜。”在黃道周的心里,書法是小道,沉溺于此,會玩物喪志,而修身、治國、平天下,才是男兒的大節正道。

讀近現代書法,我們不難發現,沈曾植、馬一浮、來楚生、沙孟海、潘天壽、夏承燾等一些大家的書法均受到黃道周的影響,蔚為大觀。這也許不僅是其書作自身的魅力,更是其學養和人格的感召。