近距離采空區下巷道內錯距離的研究

李海龍

(晉能控股集團同發東周窯煤業有限公司,山西 大同 037200)

在開采近距離煤層群時,后開采煤層的穩定性受先開采的煤層的擾動影響較大,上部煤層首先開采時,下部煤層頂板完整性遭到破壞,巷道圍巖的控制困難,易發生冒頂、片幫事故。因此,研究近距離采空區下巷道合理內錯距離具有重要意義[1-9]。

1 概況

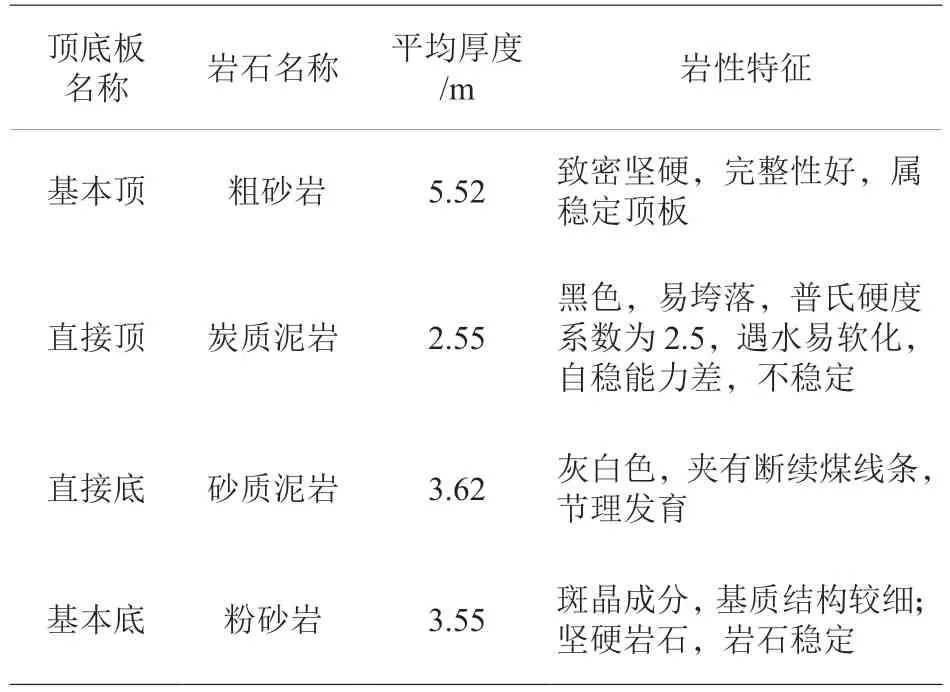

5202 工作面位于石炭系5#層二盤區,西部三條大巷西北側,四周均為實煤區,上覆侏羅系煤系地層不存在采空區。石炭系5#層二盤區8202 工作面煤層結構復雜,煤厚為7.15~14.35 m,有3~10 層0.20~1.71 m 的夾石。該工作面火成巖侵入嚴重,煤層賦存不穩定。煤層大致走向東西,傾向北,傾角為2°~6°/4°。5 號煤層頂底板情況見表1。

表1 巖層物理力學參數

表1 煤層頂底板情況

4#煤層與5#煤層垂距4.5 m,之間的巖層依次為厚度3.55 m 的粉砂巖巖、厚度0.95 m 的碳質泥巖。

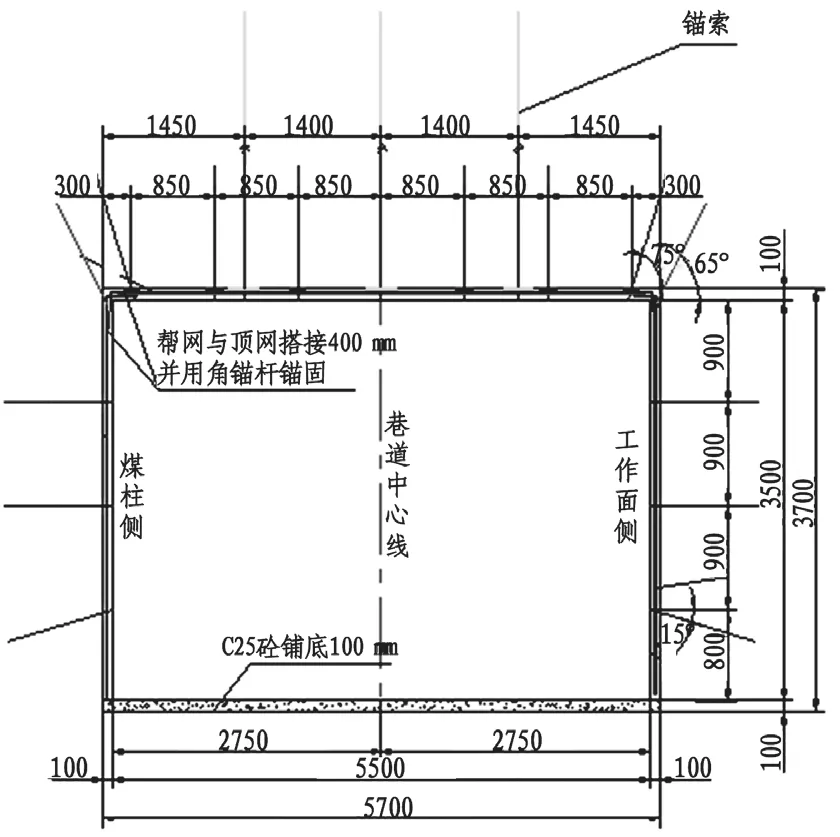

5202 工作面回采巷道頂板采用直徑22 mm、長度2200 mm 高強度螺紋鋼錨桿,錨桿間距850 mm,排距800 mm;同時采用Ф21.8 mm×5800 mm 的中空注漿錨索,全部垂直巷道頂板施工,錨索間距1400 mm,排距1500 mm,配套BHW-280-4.5×3300 mm 鋼帶和5500 mm×1100 mm 六邊形金屬網。

兩幫采用直徑22 mm、長度2400 mm 高強度螺紋鋼錨桿,錨桿間距900 mm,排距800 mm。如圖1。

圖1 回采巷道支護斷面圖(mm)

2 數值模擬研究

2.1 模擬方案

為研究近距離采空區下不同內錯距離回采巷道圍巖變形規律,采用FLAC3D數值模擬軟件建立長×寬×高=100 m×5 m×40 m 的三維模型,模型中各煤層近似為水平煤層。模型共劃分為179 675個節點、195 200 個單元,模型四周及底面設置為固定約束邊界,模擬頂面設置為自由約束邊界。所建立的模型如圖2。

圖2 數值模型圖

所建模型中的巖層物理力學參數見表1。

分別模擬5#煤層回采巷道內錯4#煤層回采巷道(采空區)10 m、20 m、30 m 和40 m 四種不同方案,進行圍巖變形情況分析。

2.2 結果與分析

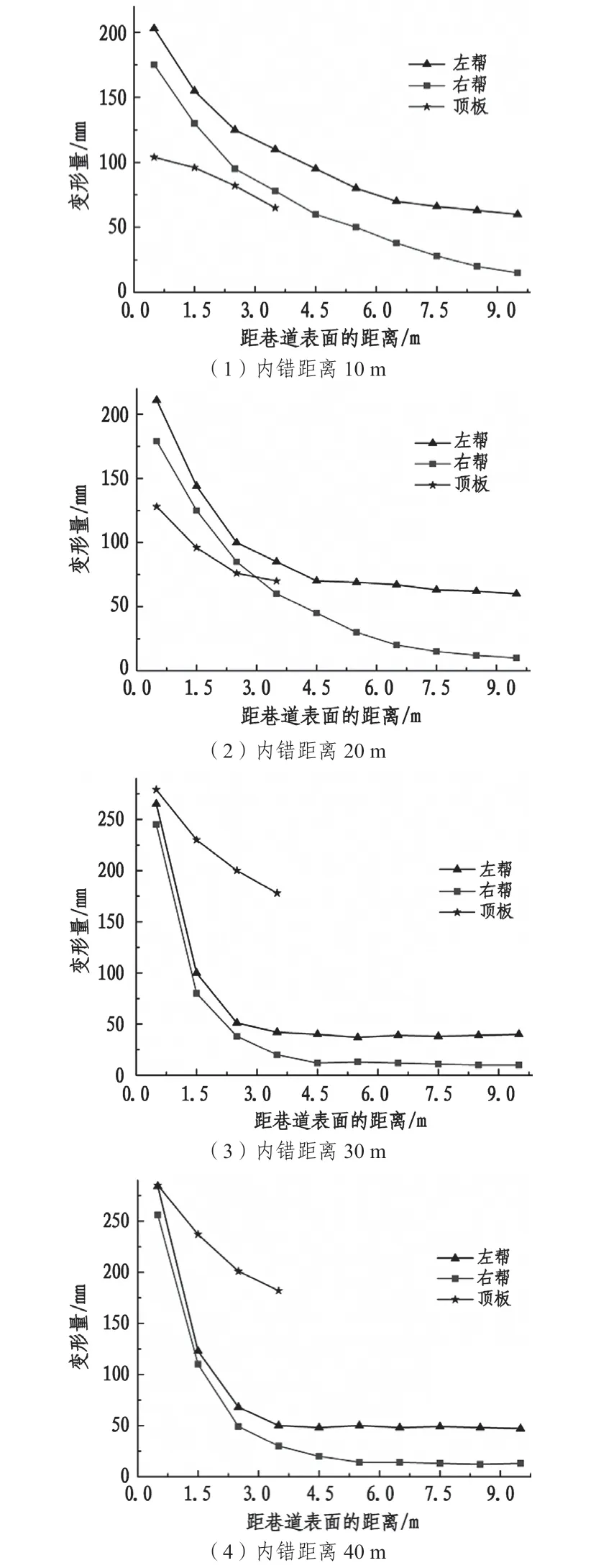

5#煤層回采巷道內錯4#煤層回采巷道(采空區)10 m、20 m、30 m 和40 m 內錯距離條件下回采巷道變形曲線如圖3 所示。

圖3 不同內錯距離下巷道圍巖變形曲線圖

分析圖3 可知,在不同內錯距離下,5202 工作面回采巷道圍巖變形量隨距巷道表面距離的增加而減小。當內錯距離為10 m、20 m 時,5202 工作面回采巷道的最大變形量位于幫部;當內錯距離為30 m、40 m 時,5202 工作面回采巷道的最大變形量位于頂板。內錯距離40 m 時,巷道圍巖的變形量最大,此時巷道頂板、左、右幫最大變形量分別為278 mm、275 mm、253 mm。造成這種現象的主要原因是5#煤層和其頂板巖層受到了4#上煤層的開采擾動。

當內錯距離為10 m、20 m 時,5202 工作面回采巷道圍巖變形較為均勻,圍巖變形沒有出現驟減現象;當內錯距離為30 m、40 m 時,巷道兩幫變形量有發生急劇下降的現象,兩幫處圍巖內可能出現了離層破壞。

綜上分析,回采巷道內錯距離為10~20 m 范圍時,巷道圍巖的穩定性較好。

3 工業性試驗

根據以上研究結果,回采巷道內錯距離選擇為15 m,并采用十字交叉法對5202 工作面回采巷道圍巖變形情況進行現場監測,監測曲線如圖4 所示。

圖4 巷道變形監測曲線圖

由圖4 可知,在監測前15 d,巷道圍巖變形速率較大,變形量不斷增加,15 d 后巷道圍巖變形無明顯變化,巷道頂底板、左右兩幫最大變形量分別為100.5 mm、22.4 mm、115.45 mm、92.5 mm。巷道圍巖變形量在允許變形范圍內。

4 結語

1)通過數值模擬得出,4#煤層和5#煤層回采巷道內錯距離為10~20 m 時可有效控制巷道圍巖的變形破壞。

2)現場工業試驗結果得出,4#煤層和5#煤層回采巷道內錯距離15 m 時,巷道圍巖變形在15 d后趨于穩定且滿足煤層開采過程中的使用,驗證了數值計算結果的合理性。