大采高8105 綜采工作面高水充填沿空留巷控制技術研究

李 博

(晉能控股煤業集團,山西 大同 037000)

1 概況

同忻礦8105 工作面長度230 m,基本頂平均厚度4 m,直接頂平均厚度9 m,煤層傾角平均7°。目前,5105 運輸巷采用混凝土沿空留巷技術,留巷后巷道、充填體寬度分別是5.6 m、2.0 m,充填體切頂阻力1569 kN/m,留巷效果差,留巷成本高,不利于安全生產。

2 高水充填巷旁充填留巷技術設計

高水充填巷旁充填沿空留巷技術,相比矸石、柔模混凝土等留巷技術[1],具有以下特點:工藝系統簡單,初期投資少;可長距離輸送,機械化程度高;能夠適應充填體頂板下沉,維護留巷穩定;有效隔離留巷、采空區,實現礦井安全生產[2]。

2.1 巷旁充填體參數設計

高水材料水灰比定為1.5:1,充填工序每天兩班,充填體長×寬×高=3.2 m×2.5 m×3.5 m;充填體都在采空區內,留巷寬度為5.6 m。

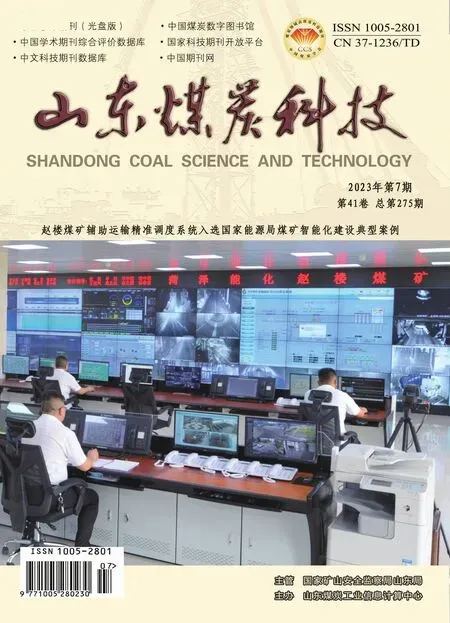

采用對拉錨桿、鋼筋梯子梁、鋼筋網加強支護充填體,提高其抗變形能力。錨桿間排距900 mm×800 mm,最下面、最上面1 根分別距底板300 mm、頂板500 mm。錨桿選用Ф22 mm×2700 mm 螺紋鋼;鋼筋梯子梁采用圓鋼Ф14 mm 焊接制作而成;鋼筋網選用Ф6 mm 鋼筋焊制,網孔≤100 mm×100 mm,兩網片用雙股鐵絲連接牢固,搭接鋪設長度≥100 mm。圖1 為充填體加固方式。

圖1 充填體加強支護布置圖(mm)

2.2 充填設備選型及布置

8105 工作面充填量為28 m3/班、2.5 h/班,因此,充填量為11.2 m3/h,充填泵能力應大于187 L/min。因高水材料輸送距離最大為2000 m,輸送阻力為0.35 MPa/100 m,確定選用液壓雙液噴涂泵,型號為ZBYSB340/18-55,額定壓力、流量分別是18 MPa、340 L/min。

泵站布置于該工作面北面一盤區輔運大巷與5105 運輸巷交叉處,充填泵2 臺(一用一備)、攪拌桶5 臺(甲、乙料各2 臺,備用1 臺)、電磁啟動器5 臺(噴涂泵1 臺、攪拌桶4 臺),并在料場附近布置攪拌桶。泵站供電電壓1140 V/660 V,采用兩路Ф50 mm 高壓膠管作為輸漿管路。

2.3 圍擋空間設計

圍護空間主要是在支護巷旁前,采取臨時手段對頂板進行范圍控制[3]。一般情形下,臨時支擋多使用擋矸支架或單體液壓支柱。

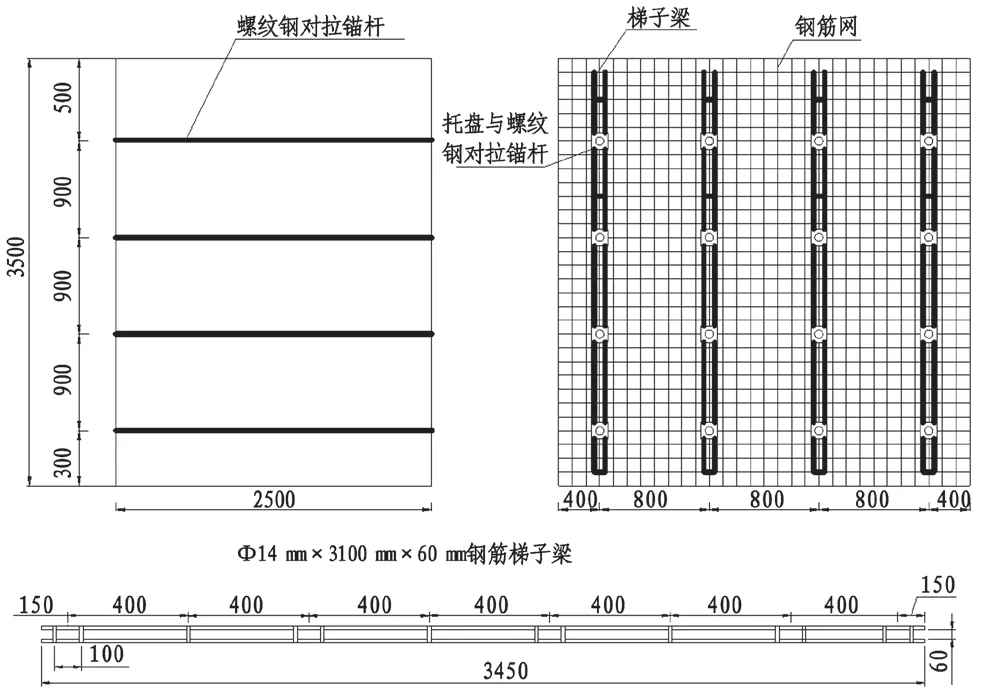

結合8105 工作面地質開采條件,專門設計擋矸支架圍擋臨時支護,如圖2。在端尾替換4~5 架原支架為端尾支架,在端尾支架后方擋矸處采用2架擋矸支架擋矸,擋矸支架互為支撐,邁步推進。

圖2 充填區圍擋空間支護

2.4 充填上方頂板支護

加強充填區內頂板支護,保證頂板完整性。支護方案設計如下:第一種:割煤后,先推刮板輸送機,再將頂網鋪設在端頭4 架液壓支架,使用錨桿(索)對頂板加固,最后移架。為保證施工的安全性,頂板及時支護。該方法要求將刮板輸送機暫停,會影響工作面的回采。第二種:制作超前缺口在工作面端頭,由于是在工作面端頭采取放炮作業,雖不會對正常推進產生影響,但是會增大作業量。第三種:對于好的頂板條件,可將充填區頂錨網索支護技術應用在支架后方。該方法雖存在一定的加固滯后性,但是不會影響回采進度[4]。

結合8105 工作面頂板狀態,采取第三種加固方案。具體設計為:在端尾4 架支架架前布置10#菱形金屬網,在架后每排打設3 根Ф20 mm×2500 mm 錨桿,間排距1300 mm×800 mm,采用鋼筋梯子梁護頂,Ф14 mm。加固時,盡可能使錨桿的外露長度小,最好≤50 mm。圖3 為充填加強支護圖。當頂板條件較差時,可在架前施工頂板錨桿。

圖3 充填區域上方加強支護圖(mm)

3 沿空留巷補強支護

3.1 留巷段加強支護

在留巷、回采期,頂板活動明顯,采用單體液壓支柱在工作面后方120 m 內加強支護,3 根液壓支柱搭配工字鋼梁或π 型梁加強支護,一梁3 柱,邊柱距兩幫1000 mm,排距1000 mm。

3.2 密集鉆孔卸壓

8105 工作面部分區域頂板堅硬、致密,頂板壓力大,礦壓顯現明顯,為避免懸頂影響留巷,工作面回采后頂板不及時垮落,可在端尾支架的工作間內進行弱化孔施工[5],提前弱化、預裂一定區間內的上覆巖層,利用采場周期來壓,促使支撐架構的形成,改善其下沉、回轉形態,完成頂板卸壓[6]。具體為:施工一排頂板弱化孔在墻體外側頂板300~500 mm 內,孔間距600 mm,直徑48 mm,孔深8 m(可根據頂板巖層厚度情況進行調整),向采空側傾斜10°,如圖4。

圖4 密集鉆孔布置示意圖(mm)

4 充填體施工工藝

1)頂板支護

割煤→端尾支架布置頂網(根據頂板情況)→液壓支架移架→架后支護、擋矸→加固充填區頂板。

2)構筑充填體

依照推進進度,每日構筑充填體2 垛:清除浮煤→定位充填體→立模(布置鋼筋網、單體液壓支柱、吊充填袋、穿對拉錨桿)→配料注漿→清潔管路、注漿設備→回收支柱。

3)輔助切頂(可選)

利用支架后方、擋桿密集支柱支護,施工切頂密集鉆孔,輔助充填體切頂。

4)清理現場,準備下一循環。

基本工藝流程如圖5。

圖5 充填工藝圖

5 留巷期間礦壓監測結果

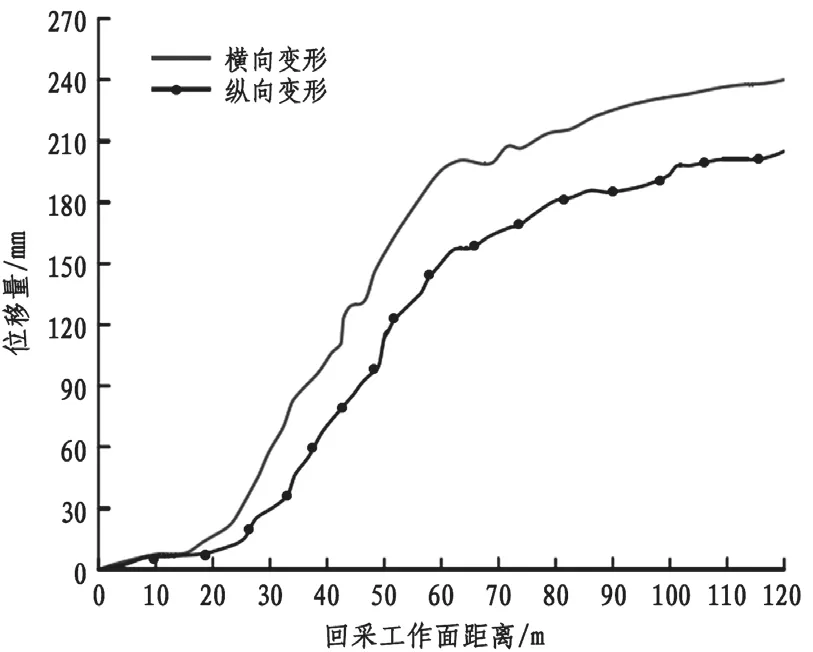

對8105 工作面高水充填沿空留巷控制技術進行了礦壓監測,得到隨工作面推進充填體橫、縱向位移的變化曲線,如圖6。

圖6 充填體橫、縱向位移變化曲線

從圖中可見,工作面后方10 m,充填體橫、縱向幾乎沒有變形;工作面后方10~20 m,頂板活動明顯,變形量緩慢增大,但此時仍比較小;工作面后方20~60 m,煤層頂底板變形量持續增大,充填體橫向變形快速增到190 mm,縱向變形增到150 mm;工作面后方60~80 m,頂板逐漸趨于穩定,巷道圍巖變形減緩,充填體橫、縱向變形量增大變緩,同時,其變形速率增大也較緩慢;工作面后方80 m,充填體逐步趨于穩定,此時,充填體橫、縱向變形分別是250 mm、210 mm。綜上分析,充填體變形量一直在可控范圍內。

6 結論

1)設計沿空巷旁充填支護,包括充填體加強支護參數、設備選型及布置充填區域圍擋空間及頂板支護。其中,選用對拉錨桿、鋼筋梯子梁、鋼筋網加強支護充填體;充填區圍擋采用專門的擋矸支架;充填區上方頂板采用錨網索支護。

2)設計沿空留巷補強支護,一是采用單體液壓支柱在工作面后方120 m 搭配工字鋼梁或π 型梁加強支護;二是密集鉆孔卸壓,在端尾支架的工作間內施工弱化孔,實現頂板卸壓。

3)8105 工作面高水充填沿空留巷充填體橫、縱向變形緩慢增大至最后趨于穩定,最終變形量分別是250 mm、210 mm,均在可控范圍內,可以保證煤礦的安全穩定生產。