基于UTAUT模型的農(nóng)戶保護(hù)性耕作技術(shù)采納意愿研究

湯淑娟 王佳瑛 劉安迪 孫華

摘要 基于整合型科技接受理論揭示農(nóng)戶保護(hù)性耕作技術(shù)采納意愿影響因素及其規(guī)律,為保護(hù)性耕作技術(shù)的推廣路徑提供參考依據(jù),促進(jìn)耕地的可持續(xù)利用,從績效期望、努力期望、社會影響、便利條件和自身稟賦5個維度構(gòu)建農(nóng)戶采納保護(hù)性耕作技術(shù)影響因素模型,運用Logistic-ISM模型,深入分析農(nóng)戶保護(hù)性耕作技術(shù)采納意愿的影響因素及其層次關(guān)系與影響路徑。結(jié)果表明:Logistic回歸分析表明,技術(shù)獲取、政策認(rèn)知和耕地保護(hù)意愿因素顯著影響農(nóng)戶保護(hù)性耕作技術(shù)采納意愿;ISM解釋結(jié)構(gòu)模型表明,社會階層、技術(shù)認(rèn)知期望和農(nóng)戶互助是表層直接因素;政策認(rèn)知、責(zé)任意識、耕地保護(hù)意愿、技術(shù)獲取、經(jīng)濟(jì)價值期望和生態(tài)價值期望屬于中層間接因素;學(xué)歷水平和年齡屬于深層根源因素。由此提出:政府應(yīng)重視農(nóng)村文化教育,提高農(nóng)技培訓(xùn)質(zhì)量;響應(yīng)新媒體時代號召,豐富新技術(shù)宣傳渠道;發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)組織示范作用,形成有效農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣網(wǎng)絡(luò)。

關(guān)鍵詞 保護(hù)性耕作技術(shù);UTAUT模型;Logistic回歸模型;ISM模型

中圖分類號 S-9 文獻(xiàn)標(biāo)識碼 A文章編號 0517-6611(2023)15-0228-06

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2023.15.054

Farmers Willingness to Adopt Conservation Tillage Technology Based on UTAUT Model

TANG Shu-juan, WANG Jia-ying, LIU An-di et al

(Nanjing Agricultural University, Nanjing,Jiangsu 210095)

Abstract Based on the integrated science and technology acceptance theory, this paper reveals the influencing factors and laws of farmers willingness to adopt conservation tillage technology, provides a reference for the promotion path of conservation tillage technology, and promotes the sustainable use of cultivated land.The influencing factors model of farmers adoption of conservation tillage technology is constructed from five dimensions, and the Logistic-ISM model is used to analyze the influencing factors of farmers adoption intention of conservation tillage technology, its hierarchical relationship and influencing path.Logistic regression analysis showed that technology acquisition, policy cognition and willingness to protect cultivated land significantly affected farmers willingness to adopt conservation tillage technology.ISM interpretive structure model shows that social stratum, technology cognitive expectation and farmers mutual assistance are the direct factors on the surface;policy cognition, sense of responsibility, willingness to protect cultivated land, technology acquisition, economic value expectation and ecological value expectation belong to middle-level indirect factors;educational level and age are deep root factors.Therefore, the government should attach importance to rural cultural education and improve the quality of agricultural technology training;respond to the call of the new media era and enrich publicity channels;give play to the exemplary role of leading organizations and form an agricultural technology extension network.

Key words Conservation tillage techniques;UTAUT model;Logistic regression model;ISM model

“民以食為天,國以糧為安”,糧食關(guān)系著國計民生。18億畝耕地紅線的劃定為我國糧食安全提供了重要的保障和基礎(chǔ)。耕地安全不僅僅在于數(shù)量,質(zhì)量也同樣重要。化肥被稱為糧食的“糧食”[1],與我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)息息相關(guān)。長期以來,機(jī)械和人工撒施的傳統(tǒng)施肥方式造成了肥料表施、氨肥過量和徑流損失等問題[2]。據(jù)統(tǒng)計,太湖流域農(nóng)田的氮肥施用量最高值達(dá)300 kg/hm2[3],肥料的不合理利用給當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)發(fā)展帶來挑戰(zhàn)。

在此形勢下,江蘇省大力推進(jìn)“千村萬戶百企業(yè)化肥減施增效行動”,提升全省水稻側(cè)深施肥技術(shù)普及率。水稻側(cè)深施肥技術(shù)具有降低氮素?fù)p失、提高農(nóng)田固碳增匯能力等優(yōu)勢[4]。有助于緩解當(dāng)前農(nóng)耕資源投入過度、環(huán)境污染等問題,提高農(nóng)田固碳能力,轉(zhuǎn)農(nóng)田從“碳源”到“碳匯”。水稻側(cè)深施肥技術(shù)的普及應(yīng)用需要上級部門的宣傳推廣,而站在農(nóng)戶視角,作為鄉(xiāng)村的基本生產(chǎn)單元和耕地的真正利用主體,農(nóng)戶對水稻側(cè)深施肥技術(shù)的接受度將直接決定最終的實施效果。因此在農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣領(lǐng)域中,探索農(nóng)戶的采納意愿并追溯其影響因素具現(xiàn)實意義。

近年來,對于保護(hù)性耕作技術(shù)采納意愿的研究日益增多,主要將影響因素分為三大類:一是農(nóng)戶個體因素,認(rèn)為農(nóng)戶的年齡、家庭人口、受教育程度等是影響農(nóng)戶行為的主要因素[5-6];二是農(nóng)戶認(rèn)知因素,認(rèn)為農(nóng)戶的風(fēng)險感知、環(huán)境認(rèn)知水平等對農(nóng)戶采納意愿產(chǎn)生顯著影響[7-8];三是外部環(huán)境因素,認(rèn)為政府宣傳、政策激勵等有效激發(fā)農(nóng)戶采納耕作技術(shù)意向的產(chǎn)生[9-10]。農(nóng)戶采納保護(hù)性耕作技術(shù),是連續(xù)性的決策轉(zhuǎn)化過程。單純從農(nóng)戶采納保護(hù)性耕作技術(shù)的影響因素出發(fā),缺乏對農(nóng)戶意愿的深入分析、忽視決策整體過程,難以確定影響因素間的關(guān)聯(lián)和層次結(jié)構(gòu),綜合考慮農(nóng)戶采納意愿并進(jìn)行層次與路徑分析,可以完整并系統(tǒng)地解釋農(nóng)戶采納意愿影響因素復(fù)雜的層級關(guān)系。

在此背景下,研究農(nóng)戶保護(hù)性耕作技術(shù)采納意愿,優(yōu)化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式,發(fā)展低碳高效農(nóng)業(yè)是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的必然要求。因此,筆者以儀征市為研究區(qū),基于整合型科技接受理論 (UTAUT),運用Logistic-ISM模型,深入分析農(nóng)戶采納意愿的影響因素與內(nèi)部關(guān)系,為保護(hù)性耕作技術(shù)相關(guān)的政策制定和技術(shù)宣傳提供參考。

1 理論模型與研究假設(shè)

1.1 理論模型

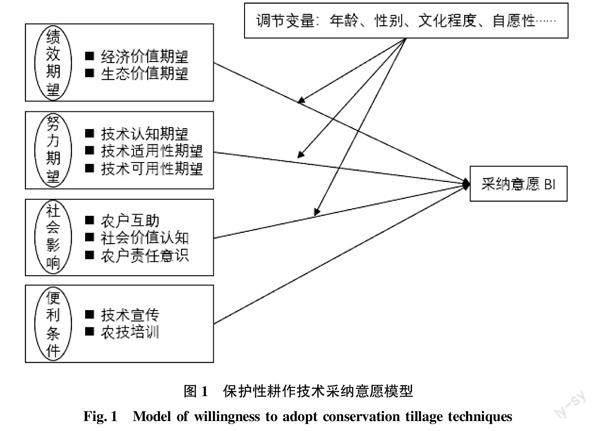

在新技術(shù)的采納意愿研究方面,計劃行為理論(TPB)與技術(shù)采納模型(TAM)作為理論基礎(chǔ)被廣泛應(yīng)用。Venkatesh等[11]在對TAM、TPB等多個模型進(jìn)行解構(gòu)、分析和總結(jié)的基礎(chǔ)上,針對探討“影響使用者認(rèn)知因素”的問題,提出了整合型科技接受理論 (UTAUT)。核心思想是:績效期望、努力期望、社會影響和便利條件作為主要因素會影響用戶技術(shù)采納意愿與行為。UTAUT模型對行為意向的解釋力能達(dá)到70%,對使用行為的解釋力能達(dá)到50%[12]。該模型在國內(nèi)主要應(yīng)用于互聯(lián)網(wǎng)+“X”與移動服務(wù)主題的意愿或行為研究,在農(nóng)業(yè)技術(shù)領(lǐng)域應(yīng)用較少,是較為創(chuàng)新的模型應(yīng)用[13]。整合性技術(shù)接受理論模型相對于傳統(tǒng)的認(rèn)知行為理論模型,優(yōu)勢在于其不再局限于內(nèi)外部因素獨立研究,而是系統(tǒng)全面地考慮了四維因素,完整地詮釋農(nóng)戶技術(shù)采納意愿的認(rèn)知過程。

1.2 研究假設(shè) 結(jié)合UTAUT模型的核心因素,從績效期望、努力期望、社會影響、便利條件、農(nóng)戶自身稟賦5個維度,探究農(nóng)戶采納水稻側(cè)深施肥技術(shù)意愿的主要影響因素。基于此,提出如下假設(shè),并構(gòu)建理論框架(圖1)。

H1:績效期望對于農(nóng)戶采納意愿具有顯著正向影響。績效期望維度包括經(jīng)濟(jì)價值期望與生態(tài)價值期望,是農(nóng)戶采納新技術(shù)的先決條件。當(dāng)農(nóng)戶認(rèn)為采用該技術(shù)能帶來更高的經(jīng)濟(jì)收益或環(huán)境效益,對技術(shù)的采納意愿也會增強(qiáng)[14]。

H2:努力期望對于農(nóng)戶采納意愿具有顯著正向影響。努力期望維度包括技術(shù)認(rèn)知期望、技術(shù)適用性期望、技術(shù)可用性期望,是個人認(rèn)為使用該系統(tǒng)的輕松程度。農(nóng)戶自身經(jīng)驗、觀點和知識的限制在一定程度上會影響到農(nóng)戶農(nóng)業(yè)技術(shù)的選擇與實施[15]。當(dāng)農(nóng)戶認(rèn)為可以較為容易地了解、學(xué)習(xí)并應(yīng)用技術(shù)時,可在一定程度上增加采納該技術(shù)的信心。

H3:社會影響對于農(nóng)戶采納意愿具有顯著正向影響。社會影響維度包括農(nóng)戶互助、社會價值認(rèn)知和農(nóng)戶責(zé)任意識,反映了農(nóng)戶對他人認(rèn)為自己應(yīng)該使用該系統(tǒng)的重要程度的感知。與鄰里的技術(shù)交流可以增強(qiáng)農(nóng)戶采納該技術(shù)的可能性,農(nóng)業(yè)技術(shù)的擴(kuò)散存在“鄰近效應(yīng)”,生活在同一區(qū)域范圍內(nèi)或處在相同生活圈的農(nóng)戶之間會產(chǎn)生相互影響[16]。

H4:便利條件對于農(nóng)戶采納意愿具有顯著正向影響。便利條件維度包括技術(shù)宣傳與農(nóng)技培訓(xùn)。政府的大力宣傳可以提高農(nóng)戶對技術(shù)的評價并且降低使用風(fēng)險,提高技術(shù)的采納意愿。而接受過農(nóng)技培訓(xùn)的農(nóng)戶可以更好地實施新技術(shù),從而提高采納該技術(shù)的意愿。

H5:農(nóng)戶對耕地保護(hù)的認(rèn)知對于農(nóng)戶采納意愿具有顯著正向影響。農(nóng)戶自身稟賦包括農(nóng)戶的基本條件以及自身對耕地保護(hù)的認(rèn)知(包括政策認(rèn)知和耕地保護(hù)意愿)。已有研究表明,政策支持可以提升農(nóng)戶對技術(shù)的認(rèn)知,降低風(fēng)險[17],從而提高農(nóng)戶保護(hù)性耕作技術(shù)采納意愿。隨著現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展,農(nóng)戶逐漸意識到耕地保護(hù)的重要性。

2 研究數(shù)據(jù)與方法

2.1 研究區(qū)選擇

研究區(qū)域為江蘇省揚(yáng)州市儀征市,位于江蘇省中西部。2019年《儀征年鑒》顯示儀征市耕地面積共41 650.36 hm2,近總面積的1/2,且疫情影響下的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)依舊保持總體平穩(wěn),全年糧食總產(chǎn)量26.15萬t,是江蘇省的重要糧食產(chǎn)地。同時,儀征市2021年度全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作實施計劃中,重點強(qiáng)調(diào)開展耕地質(zhì)量提升行動,并且在多個重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)大力推廣水稻側(cè)深施肥技術(shù)。研究初期課題團(tuán)隊針對研究區(qū)域開展過相關(guān)調(diào)研,并且與當(dāng)?shù)卮逦瘯⑥r(nóng)業(yè)主管部門進(jìn)行了深度交流,建立起良好的合作關(guān)系,為研究的順利開展提供保障。

2.2 樣本數(shù)據(jù) 基于UTAUT模型設(shè)計了農(nóng)戶水稻側(cè)深施肥技術(shù)采納意愿調(diào)查問卷。問卷主要從農(nóng)戶自身稟賦、績效期望、努力期望、社會影響、便利條件、耕地保護(hù)認(rèn)知和水稻側(cè)深施肥技術(shù)采納意愿方面展開。

問卷調(diào)查共涉及儀征市陳集鎮(zhèn)、月塘鎮(zhèn)2個鎮(zhèn),丁橋村、汪營村、六松村、四莊村、曹營村、青年村6個村,調(diào)查時間為2021年7月—2022年1月,調(diào)研對象基本包括種植大戶、村干部、農(nóng)業(yè)種植示范戶和普通農(nóng)戶等,確保調(diào)查對象的多樣性。調(diào)查結(jié)束后共回收問卷307份,根據(jù)問卷填寫是否完整以及當(dāng)前是否種植水稻等因素對問卷進(jìn)行有效性篩選,篩選后最終獲得有效問卷250份。受訪者男性比例較大占78%,45歲以上農(nóng)戶占大多數(shù),且文化水平普遍不高。具體情況如表1。

2.3 研究方法

2.3.1 Logistic模型。

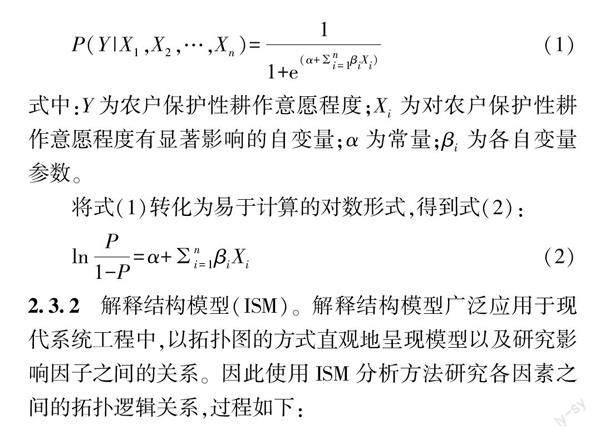

Logistic模型是分析微觀個體意愿、決策行為及其影響因素的理想模型[18]。該研究以目前大力推廣且有一定普及度的保護(hù)性耕作技術(shù)——水稻側(cè)深施肥技術(shù)為研究對象,研究農(nóng)戶采納水稻側(cè)深施肥技術(shù)意愿的主要影響因素。在問卷設(shè)計中采納意愿設(shè)置愿意與不愿意2種選項,屬于典型的二分類變量,因此采用二元Logistic模型進(jìn)行回歸分析。

根據(jù)二元Logistic回歸模型,農(nóng)戶保護(hù)性耕作意愿程度的發(fā)生概率為:

式中:Y為農(nóng)戶保護(hù)性耕作意愿程度;Xi為對農(nóng)戶保護(hù)性耕作意愿程度有顯著影響的自變量;α為常量;βi為各自變量參數(shù)。

將式(1)轉(zhuǎn)化為易于計算的對數(shù)形式,得到式(2):

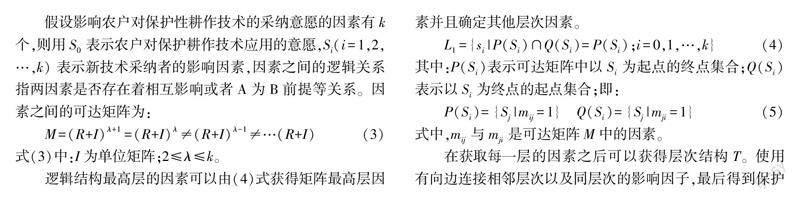

2.3.2 解釋結(jié)構(gòu)模型(ISM)。

解釋結(jié)構(gòu)模型廣泛應(yīng)用于現(xiàn)代系統(tǒng)工程中,以拓?fù)鋱D的方式直觀地呈現(xiàn)模型以及研究影響因子之間的關(guān)系。因此使用ISM分析方法研究各因素之間的拓?fù)溥壿嬯P(guān)系,過程如下:

假設(shè)影響農(nóng)戶對保護(hù)性耕作技術(shù)的采納意愿的因素有k個,則用S0表示農(nóng)戶對保護(hù)耕作技術(shù)應(yīng)用的意愿,Si(i=1,2,…,k) 表示新技術(shù)采納者的影響因素,因素之間的邏輯關(guān)系指兩因素是否存在著相互影響或者A為B前提等關(guān)系。因素之間的可達(dá)矩陣為:

邏輯結(jié)構(gòu)最高層的因素可以由(4)式獲得矩陣最高層因素并且確定其他層次因素。

其中:P(Si)表示可達(dá)矩陣中以Si為起點的終點集合;Q(Si)表示以Si為終點的起點集合;即:

在獲取每一層的因素之后可以獲得層次結(jié)構(gòu)T。使用有向邊連接相鄰層次以及同層次的影響因子,最后得到保護(hù)性耕種技術(shù)的采納意愿影響因素的層次結(jié)構(gòu)。

3 結(jié)果與分析

3.1 Logistic回歸

3.1.1 回歸模型擬合情況檢驗。對回歸模型擬合情況進(jìn)行檢驗,由霍斯默-萊梅肖檢驗結(jié)果可知,顯著性為0.987>0.05,表示觀測數(shù)據(jù)與回歸模型擬合狀況良好。后續(xù)二元Logistic回歸模型所得結(jié)果可以真實可靠地反映原始變量之間的真實關(guān)系。

3.1.2 模型回歸結(jié)果。

利用SPSS 25.0軟件進(jìn)行多重共線性檢驗,得到結(jié)果顯示所有變量方差膨脹因子均小于5,容差均小于0.1,因此不存在因子共線性問題,可以進(jìn)行Logistic回歸分析。

Logistic回歸運行結(jié)果如表2所示。

3.2 ISM模型結(jié)果

上述Logistic回歸分析表明,影響農(nóng)戶保護(hù)性耕作技術(shù)采納意愿的主要因素有農(nóng)戶年齡、學(xué)歷水平、社會階層、經(jīng)濟(jì)價值期望、生態(tài)價值期望、技術(shù)認(rèn)知期望、農(nóng)戶互助、責(zé)任意識、技術(shù)獲取、政策認(rèn)知、耕地保護(hù)意愿,分別用Si(i=1,2,…,11)表示,農(nóng)戶對保護(hù)性耕作技術(shù)的采納意愿用S0表示,得到圖2。

由鄰接矩陣A,采用布爾代數(shù)運算法則進(jìn)行矩陣的冪運算得到可達(dá)矩陣M:

根據(jù)層次因素確定方法,經(jīng)過排序后得到基于ISM模型的影響因素可達(dá)矩陣N:

根據(jù)可達(dá)矩陣N最終得到因素間的解釋結(jié)構(gòu)模型,如圖3所示。

3.3 結(jié)果分析

Logistic回歸所得11個顯著影響因素既獨立發(fā)揮作用,又相互關(guān)聯(lián)。ISM模型分析影響因素內(nèi)部邏輯,最終在結(jié)構(gòu)上分為5個層次和5條路徑。

3.3.1 影響因素5個層次。

第一,表層直接因素,包括社會階層、技術(shù)認(rèn)知期望和農(nóng)戶互助。農(nóng)戶的社會階層和農(nóng)戶互助在0.05水平正向顯著。表示擔(dān)任村干部的農(nóng)戶對于采用水稻側(cè)深施肥技術(shù)具有模范帶頭作用。加入農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社的農(nóng)戶相對而言容易接觸新技術(shù)(系數(shù)為0.534),且農(nóng)戶互助大大縮減了新技術(shù)普及所需的人力和時間成本。了解水稻側(cè)深施肥技術(shù)包括對技術(shù)難度、技術(shù)優(yōu)劣勢以及技術(shù)推廣意義。說明對水稻側(cè)深施肥技術(shù)的認(rèn)知越深,農(nóng)戶接受技術(shù)的可能性就越大。

第二,中層間接因素,包括第二層次政策認(rèn)知,第三層次責(zé)任意識和耕地保護(hù)意愿,第四層次技術(shù)獲取、經(jīng)濟(jì)價值期望和生態(tài)價值期望。農(nóng)戶對于政策法規(guī)的了解程度以及耕地保護(hù)重要性認(rèn)可度在0.01水平正向顯著(系數(shù)分別為1.076和4.116)。政府部門在保護(hù)性耕作技術(shù)推行過程中擔(dān)任領(lǐng)路人的職責(zé),與農(nóng)戶在耕地保護(hù)重要性上形成共識,才能夠提高農(nóng)戶采納保護(hù)性耕作技術(shù)的積極性;對于主要責(zé)任人的看法(責(zé)任意識)在0.05水平正向顯著(系數(shù)為1.669),對農(nóng)戶看法起到積極作用。隨著農(nóng)戶對于耕地保護(hù)和自身角色認(rèn)識的深入,農(nóng)戶責(zé)任意識得到加強(qiáng),對新技術(shù)的認(rèn)可度增高;對耕地經(jīng)濟(jì)價值的認(rèn)知同樣在0.05水平正向顯著(系數(shù)為1.120),大于耕地生態(tài)價值的顯著性。出于理性人的判斷,認(rèn)為采用新技術(shù)能夠使家庭長期收益得到提升的農(nóng)戶更加傾向于接納水稻側(cè)深施肥技術(shù)。但由于其影響機(jī)制復(fù)雜,研究發(fā)現(xiàn)在利益驅(qū)動下,部分農(nóng)戶不重視農(nóng)業(yè),收入反而比以從事農(nóng)業(yè)為主的農(nóng)戶高,導(dǎo)致結(jié)果混淆,因此需要進(jìn)行該方面的深入研究[19];農(nóng)技培訓(xùn)是外部環(huán)境給予農(nóng)戶接觸新技術(shù)新思想的渠道,是技術(shù)獲取的重要途徑。農(nóng)戶培訓(xùn)對農(nóng)戶水稻側(cè)深施肥技術(shù)采納意愿在0.01水平負(fù)向顯著(系數(shù)為-3.123),原假設(shè)不成立。經(jīng)過深入訪談,發(fā)現(xiàn)當(dāng)下的農(nóng)技培訓(xùn)存在正規(guī)度不高,以“禮品贈送”的形式強(qiáng)制農(nóng)民參加的情況,在農(nóng)民參加意愿不強(qiáng)、技術(shù)傳授組織混亂的情況下,農(nóng)民往往對新技術(shù)抱有抵觸心理。

第三,深層根源因素,包括學(xué)歷水平和年齡(第5層次)。農(nóng)戶的年齡在0.01水平負(fù)向顯著(系數(shù)為-0.136),說明年齡對農(nóng)民采用水稻側(cè)深施肥技術(shù)的意愿具有負(fù)向影響。在實際調(diào)研中,處于50~80歲年齡段的農(nóng)戶占總量的60%,而拒絕采用技術(shù)的樣本也全部處于該年齡段之中。主要原因在于中老年農(nóng)戶對風(fēng)險的承受能力相對偏低,學(xué)習(xí)新技術(shù)能力較低;農(nóng)戶的學(xué)歷水平在0.05水平正向顯著(系數(shù)為1.398),與預(yù)期一致。文化程度決定勞動力素質(zhì),受教育程度高的農(nóng)戶學(xué)習(xí)能力較強(qiáng),因此更愿意接受新事物[19]。愿意采納新技術(shù)的人群受教育程度均值為2.16,基本接近初中水平。由于文化程度過低的農(nóng)戶難以對新技術(shù)進(jìn)行深入認(rèn)知,其耕作方式一般沿襲傳統(tǒng)或跟隨大眾。

3.3.2 影響因素5條路徑。

排除社會階層和農(nóng)戶互助2個淺表因素,從深層原因進(jìn)行路徑溯源。最直接的2條路徑為“學(xué)歷水平-責(zé)任意識-政策認(rèn)知-技術(shù)認(rèn)知期望-意愿”和“年齡-技術(shù)認(rèn)知期望-意愿”;受到外部條件影響的路徑為“學(xué)歷水平-技術(shù)獲取-耕地保護(hù)意愿-政策認(rèn)知-技術(shù)認(rèn)知期望-意愿”,其中技術(shù)獲取是外部環(huán)境給予的機(jī)會;受農(nóng)戶自身認(rèn)知限制最多的2條路徑為“學(xué)歷水平-經(jīng)濟(jì)價值期望-耕地保護(hù)認(rèn)知-政策認(rèn)知-技術(shù)認(rèn)知期望-意愿”和“學(xué)歷水平-經(jīng)濟(jì)價值期望-耕地保護(hù)意愿-政策認(rèn)知-技術(shù)認(rèn)知期望-意愿”。

4 結(jié)論與建議

4.1 結(jié)論

(1)Logistic回歸結(jié)果顯示,績效期望、努力期望、社會影響、便利條件和自身稟賦五維因素均對農(nóng)戶技術(shù)采納具有重要影響。績效期望維度顯示若新技術(shù)能夠帶來一定的利益增長則可以有效增加農(nóng)戶的采納意愿;努力期望維度顯示技術(shù)可以被輕松的理解有助于農(nóng)戶的技術(shù)采納意愿;社會影響維度顯示農(nóng)戶之間頻繁的交流幫助以及較高的責(zé)任意識可以產(chǎn)生鄰里效應(yīng)與從眾心理,從而促進(jìn)技術(shù)采納行為;便利條件維度顯示參與農(nóng)技培訓(xùn)本身可以提升農(nóng)戶對于技術(shù)的認(rèn)知程度,但不恰當(dāng)?shù)募夹g(shù)培訓(xùn)模式會帶來截然相反的效果,反映出相關(guān)的便利政策在底層落實時存在一定的偏差;農(nóng)戶自身稟賦與耕地保護(hù)認(rèn)知方面顯示年輕、具備一定文化水平且擔(dān)任村干部的群體會更容易接受新技術(shù),并且政策的了解程度與耕地保護(hù)的心理能夠使農(nóng)戶增加新技術(shù)的采納的信心。

(2)ISM模型分析結(jié)果顯示,社會階層、技術(shù)認(rèn)知期望和農(nóng)戶互助,屬于表層直接因素;政策認(rèn)知、責(zé)任意識、耕地保護(hù)意愿、技術(shù)獲取、經(jīng)濟(jì)價值期望和生態(tài)價值期望,都屬于中層間接因素;學(xué)歷水平和年齡則屬于深層根源因素。由表及里抓住改進(jìn)方向,是促進(jìn)保護(hù)性耕作技術(shù)推廣的關(guān)鍵所在。

4.2 政策啟示

4.2.1 重視農(nóng)村文化教育,提高農(nóng)技培訓(xùn)質(zhì)量。文化水平作為根本因素深刻地影響著農(nóng)戶保護(hù)性耕作技術(shù)采納意愿。讓農(nóng)村孩子有一技之長,不僅是鞏固脫貧攻堅成果的重要舉措,更是讓鄉(xiāng)村留住人的關(guān)鍵所在。農(nóng)技培訓(xùn)讓農(nóng)戶了解并掌握新技術(shù),提高農(nóng)村中老年人技術(shù)水平,然而現(xiàn)農(nóng)技培訓(xùn)優(yōu)先面向大戶開展,且培訓(xùn)內(nèi)容更新不及時。導(dǎo)致大批小農(nóng)戶對新技術(shù)了解不足,參與培訓(xùn)的積極性低。因此在農(nóng)機(jī)培訓(xùn)方面應(yīng)當(dāng)豐富培訓(xùn)內(nèi)容,調(diào)動農(nóng)戶參與培訓(xùn)的積極性,提高培訓(xùn)質(zhì)量。

4.2.2 響應(yīng)新媒體時代號召,豐富新技術(shù)宣傳渠道。保護(hù)性耕作技術(shù)的宣傳工作需要緊跟時代的發(fā)展,通過電視、網(wǎng)絡(luò)等媒介加大對耕地重要性及保護(hù)性耕作技術(shù)的宣傳力度。隨著鄉(xiāng)村振興的全面推進(jìn)、惠農(nóng)政策的普及落實,我國現(xiàn)有行政村已全面實現(xiàn)“村村通寬帶”,因此農(nóng)業(yè)主管部門可以與通信服務(wù)商合作,進(jìn)行積極宣傳,響應(yīng)江蘇省“千村萬戶企業(yè)化肥減施增效行動”,強(qiáng)化農(nóng)民對水稻側(cè)深施肥技術(shù)等保護(hù)性耕作技術(shù)的了解,穩(wěn)步普及保護(hù)性耕作技術(shù)。

4.2.3 發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)組織示范作用,形成有效農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣網(wǎng)絡(luò)。農(nóng)村地區(qū)信息接收渠道窄,且鄰里效應(yīng)強(qiáng),應(yīng)當(dāng)充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)組織帶頭學(xué)習(xí)作用,由點到面,強(qiáng)化基層保護(hù)性耕作技術(shù)應(yīng)用,營造鼓勵和支持采納保護(hù)性耕作技術(shù)的社會氛圍,提升推廣效率。積極建立農(nóng)業(yè)技術(shù)信息交流平臺,利用信息化手段促進(jìn)技術(shù)推廣,形成有效的農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣網(wǎng)絡(luò)。

參考文獻(xiàn)

[1] 張燦強(qiáng),王莉,華春林,等.中國主要糧食生產(chǎn)的化肥削減潛力及其碳減排效應(yīng)[J].資源科學(xué),2016,38(4):790-797.

[2] 宋知遠(yuǎn),孫曉玲,許雅婷,等.江蘇省化肥施用強(qiáng)度時空演變及差異分析[J].安徽農(nóng)業(yè)科學(xué),2018,46(18):5-8.

[3] 懷燕,陳照明,張耿苗,等.水稻側(cè)深施肥技術(shù)的氮肥減施效應(yīng)[J].浙江大學(xué)學(xué)報(農(nóng)業(yè)與生命科學(xué)版),2020,46(2):217-224.

[4] 朱通雅.農(nóng)業(yè)碳排放的驅(qū)動因素與退耦效應(yīng)研究:以長江經(jīng)濟(jì)帶為例[J].安徽農(nóng)業(yè)科學(xué),2021,49(24):118-121,135.

[5] 黃婧軒,王立國.鄉(xiāng)村旅游地農(nóng)戶親環(huán)境行為采納意愿及影響因素分析:以測土配方施肥為例[J].中國農(nóng)業(yè)資源與區(qū)劃,2021,42(6):60-68.

[6] 羅小娟,馮淑怡,石曉平,等.太湖流域農(nóng)戶環(huán)境友好型技術(shù)采納行為及其環(huán)境和經(jīng)濟(jì)效應(yīng)評價:以測土配方施肥技術(shù)為例[J].自然資源學(xué)報,2013,28(11):1891-1902.

[7] 李明月,陳凱.農(nóng)戶綠色農(nóng)業(yè)生產(chǎn)意愿與行為的實證分析[J].華中農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版),2020(4):10-19.

[8] 齊琦,周靜,王緒龍.農(nóng)戶風(fēng)險感知與施藥行為的響應(yīng)關(guān)系研究:基于遼寧省菜農(nóng)數(shù)據(jù)的實證檢驗[J].農(nóng)業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì),2020(2):72-82.

[9] 顏玉琦,陳美球,張潔,等.農(nóng)戶環(huán)境友好型耕地保護(hù)技術(shù)的采納意愿與行為響應(yīng):基于江西省1092戶農(nóng)戶測土配方施肥技術(shù)應(yīng)用的實證[J].中國土地科學(xué),2021,35(10):85-93.

[10] 沈昱雯,羅小鋒,余威震.激勵與約束如何影響農(nóng)戶生物農(nóng)藥施用行為:兼論約束措施的調(diào)節(jié)作用[J].長江流域資源與環(huán)境,2020,29(4):1040-1050.

[11] VENKATESH V,MORRIS M G,DAVIS G B,et al.User acceptance of information technology: Toward a unified view[J].MIS quarterly,2003,27(3):425-478.

[12] 李思豫,袁勤儉.UTAUT及其在信息系統(tǒng)研究中的應(yīng)用與展望[J].現(xiàn)代情報,2020,40(10):168-177.

[13] 張熠,徐藝玲,程慧平,等.UTAUT模型在國內(nèi)IT/IS采納實證研究中的應(yīng)用現(xiàn)狀分析[J].現(xiàn)代情報,2018,38(11):123-129.

[14] 馮貴菊,齊振宏,劉哲,等.基于TAM-TPB理論的農(nóng)戶生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù)采納意愿研究:以稻蝦共作技術(shù)為例[J].世界農(nóng)業(yè),2022(3):85-99.

[15] 蓋豪,顏廷武,何可,等.社會嵌入視角下農(nóng)戶保護(hù)性耕作技術(shù)采用行為研究:基于冀、皖、鄂3省668份農(nóng)戶調(diào)查數(shù)據(jù)[J].長江流域資源與環(huán)境,2019,28(9):2141-2153.

[16] BANDIERA O,RASUL I.Social networks and technology adoption in northern Mozambique[J].The economic journal,2006,116(514):869-902.

[17] 蔡榮,蔡書凱.保護(hù)性耕作技術(shù)采用及對作物單產(chǎn)影響的實證分析:基于安徽省水稻種植戶的調(diào)查數(shù)據(jù)[J].資源科學(xué),2012,34(9):1705-1711.

[18] GOBIN A,CAMPLING P,F(xiàn)EYEN J.Logistic modelling to derive agricultural land use determinants:A case study from southeastern Nigeria[J].Agriculture ecosystems & environment,2002,89(3):213-228.

[19] 李楠楠,李同昇,于正松,等.基于Logistic-ISM模型的農(nóng)戶采用新技術(shù)影響因素:以甘肅省定西市馬鈴薯種植技術(shù)為例[J].地理科學(xué)進(jìn)展,2014,33(4):542-551.

基金項目 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)校級大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計劃項目(202120XX11)。

作者簡介 湯淑娟(2001—),女,安徽蕪湖人,從事人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃研究。*通信作者,教授,博士,博士生導(dǎo)師,從事土地資源可持續(xù)利用、資源環(huán)境評價與規(guī)劃管理研究。

收稿日期 2022-06-04