健康中國視域下體醫融合的理念與實施路徑

【編者按】? “第一屆中國體育運動與健康大會”于2023年5月27-28日在首都體育學院隆重召開。本次大會由中華預防醫學會主辦,首都體育學院(北京國際奧林匹克學院)、中華預防醫學會體育運動與健康分會承辦。大會的主題是“體醫融合、健康運動”,旨在聚焦體育運動與健康領域的科學問題,交流研究成果,分享實踐經驗,探討優化策略,促進體育運動和健康的理論與實踐結合,助力健康中國建設。中華預防醫學會常務副會長兼秘書長馮子健主持開幕式,多位院士以及體育和醫學領域的名家參加了此次大會,并作了精彩報告。本刊編輯部結合此次大會的主題對大會報告進行綜合述評,以此與學界分享。

摘? ? 要? ?體醫融合是推進健康中國戰略實施的重要舉措,研究和推進體醫融合具有重要理論意義和實踐價值。由中華預防醫學會主辦,首都體育學院(北京國際奧林匹克學院)、中華預防醫學會體育運動與健康分會承辦的“第一屆中國體育運動與健康大會”聚焦“體醫融合、健康運動”主題,邀請了多位院士和知名學者就相關問題進行主旨報告和專題報告。基于此,《首都體育學院學報》編輯部在大會報告的基礎上,圍繞大會的主題從體醫融合的必要性與緊迫性、體醫融合促進健康中國建設的理念以及體醫融合的實施路徑展開述評。

關鍵詞? ?體醫融合;健康促進;慢性病;脊柱側彎;身體活動;運動處方

中圖分類號:G 80-053? ? ? ? ? ?學科代碼:040301? ? ? ? ? ?文獻標志碼:A

DOI:10.14036/j.cnki.cn11-4513.2023.04.001

Abstract? ?The integration of sports and medicine is an important measure to promote the national strategy of Healthy China, and studying and promoting the integration of sports and medicine has important theoretical significance and practical value. Hosted by the Chinese Preventive Medicine Association (CPMA) and organized by Capital University of Physical Education and Sports (CUPES in short, also Beijing Institute for International Olympic Studies) and the Sports and Health Branch of CPMA, the “First China Sports and Health Conference”, focusing on the theme of“integration of sports and medicine, healthy physical exercise”, invited multiple academicians and renowned scholars to give keynote and special reports on relevant issues. Based on this, the Editorial Department of the Journal of CUPES commented on the necessity and urgency of the integration of sports and medicine, the concept of promoting the construction of Healthy China through the integration of sports and medicine, and the implementation path of the integration of sports and medicine around the theme of the conference, based on the conference reports

Keywords? ?integration of sports and medicine; health promotion; chronic diseases; spinal scoliosis; physical activity;exercise prescription

近年來,我國在推動體醫融合發展上從政策層面制定了一系列文件,對體醫融合發展作出了宏觀部署。2016年發布的《“健康中國2030”規劃綱要》中提出了“加強體醫融合和非醫療健康干預”“建立完善針對不同人群、不同環境、不同身體狀況的運動處方庫,推動形成體醫結合的疾病管理與健康服務模式,發揮全民科學健身在健康促進、慢性病預防和康復等方面的積極作用;加強全民健身科技創新平臺和科學健身指導服務站點建設;開展國民體質測試,完善體質健康監測體系,開發應用國民體質健康監測大數據,開展運動風險評估”等指導性意見[1]。2019年發布的《國務院辦公廳關于促進全民健身和體育消費推動體育產業高質量發展的意見》中再次強調:“推動形成體醫融合的疾病管理和健康服務模式。完善國民體質監測指標體系,將相關指標納入居民健康體檢推薦范圍。為不同人群提供有針對性的運動健身方案或運動指導服務,推廣科學健身,提升健身效果。加強針對老年群體的非醫療健康干預,普及健身知識,組織開展健身活動。”[2]國務院于2021年印發的《全民健身計劃(2021—2025年)》中又一次提出:“推廣常見慢性病運動干預項目和方法”[3]。在2022年,中國共產黨第二十次全國代表大會報告中提出:堅持預防為主,加強重大慢性病健康管理,提高基層防病治病和健康管理能力[4]。在此背景下,中華預防醫學會成立了體育運動與健康分會,并與體育系統同仁共同策劃創辦了“中國體育運動與健康大會”這一品牌學術會議。國家衛生健康委副主任、中華預防醫學會會長李斌在第一屆中國體育運動與健康大會致辭中提出,大會將充分發揮學會專家資源薈萃和跨學科融合的優勢,搭建起促進體育與醫學交流合作的平臺,架設起科技工作者、政府、企業、公眾之間的橋梁,切實推動體醫融合。國家體育總局副局長李穎川也對大會給予高度期望,并在致辭中強調,全民健身與全民健康深度融合是建設體育強國的重要途徑,希望以本次大會為契機,促進體育與醫學領域的跨學科交流,進一步推進體醫融合理論、科技和實踐創新,著力破解科學健身、運動損傷與康復等領域的瓶頸問題,推動人民身體素質和健康水平實現躍升。中國工程院院士鐘南山在致辭中表示:“這次大會是開創性的、是衛生健康領域科技社會團體第一次主辦的以體育運動為主題的大會,是推動體育與醫學融合、提高健康服務能力、務實助力健康中國建設的重要舉措。”大會歷時2天,設置了11個分會場,來自全國醫學和體育領域的150余位專家學者分享了最新研究成果。基于此,《首都體育學院學報》編輯部在“第一屆中國體育運動與健康大會”邀請的嘉賓所作的報告的基礎上,從健康中國視域下體醫融合的理念和實施路徑的角度圍繞此次大會的主題展開述評。

1? ?體醫融合的必要性與緊迫性

1.1? 運動鍛煉不足或身體活動不足成為重要公共衛生問題

隨著現代社會生產力和生產關系的變革,當代很多人的生活方式和勞動方式發生了巨大的變化。特別是在互聯網普及的當下,人的身體活動不足或運動鍛煉不足幾乎成為一種較為普遍的現象。中國科學院顧東風院士認為,“身體活動不足是我國居民心血管疾病負擔的重要風險因素”,并且列出了較為充分的證據。例如:在2000—2016年,全球人口缺乏身體活動的情況無明顯改善,由標化率28.5%下降為27.5%,大多數國家的人口缺乏身體活動;全球在2019年有18 560 000人死于心血管疾病;我國心血管病患者為3億3 000萬,其中,腦卒中死亡人數為13 000 000,冠心病死亡人數為11 390 000,相較2000年均有不同幅度增長;中國居民在2015年時經常參加體育鍛煉率為12.5%,相較2010年(11.9%)有所提高,但是仍處于較低水平;45~64歲的男性居民經常參加體育鍛煉率低于女性,而18~34歲及70歲以上的男性居民的經常參加體育鍛煉率高于女性,僅有35~44歲的男性居民與女性居民的經常參加體育鍛煉率相同,而45~64歲的女性居民的經常參加體育鍛煉率則高于同年齡段男性居民。首都體育學院郭建軍教授認為,從體醫融合的角度而言,我國居民的運動鍛煉不足絕不僅僅是運動量不足,還表現在運動強度不足、運動種類不足、運動部位不足、體育社會組織建設不足等。郭建軍提出:1)如果有足夠的運動強度,即使每天只鍛煉10 min,也會有較好的效果;2)很多人在鍛煉時只是進行散步,實際上可以采用多種形式的鍛煉,例如有拉伸運動、抗阻運動、平衡性訓練等,有些老年人很容易跌倒與其平衡性不足和下肢力量不足有關;3)很多人只鍛煉下肢而不鍛煉比如頸部、腰腹、肩關節等部位,而這些身體部位都是需要運動的,卻往往被忽視;4)當前,我國很多體育俱樂部是面向青少年組織開展活動的,而很多老年人、患者、殘疾人也需要運動,并且也需要運動強度,但是需要運動強度就會有運動損傷風險。而如何發現運動損傷風險和控制運動損傷風險,就需要科學運動。為上述人群提供科學的運動指導服務,也就需要更多的體育俱樂部,尤其是老年人體育俱樂部和殘疾人體育俱樂部。中國工程院院士陳君石也列舉了身體活動與健康相關的事實證據和科學研究證據,他提出:身體活動不足是多種重大慢性病的獨立危險因素,并且身體活動不足會影響心理、認知、睡眠及骨骼健康,特別是中國人的身體活動不足與慢性病風險增加相關的證據充分。陳君石院士舉了多個科學研究例證。例如:有一項研究對487 334名成年人心血管疾病事件追蹤了7.5年(3 800 000人/年)后發現,受試者發生心血管疾病事件共有36 184例,其中主要是冠心病事件、缺血性卒中、腦內出血、心血管病死亡。其中的身體活動最強組比身體活動最差組的心血管病事件少發生23%。可見,我國民眾運動鍛煉(身體活動)不足導致患慢性病風險增加是一個迫切需要應對的公共醫療衛生問題。

1.2? 部分中小學生體質健康存在突出問題

中小學生的體質健康狀況一直是我國政府有關部門關注的重點。我國教育部從2002年開始建立了“全國學生體質健康監測網絡”,每2年對我國學生體質健康狀況進行一次監測[5]。教育部中小學健康教育教學指導委員會馬軍委員根據上述相關監測數據發現,我國部分中小學生體質健康存在突出問題,具體體現在以下方面。一是超重、肥胖的兒童青少年人數呈快速增長趨勢:我國兒童青少年超重人數在2019年時占比為14.1%、肥胖人數占比為10.1%,與1985年相比超重人數比率大約增長了13倍、肥胖人數比率大約增長了77倍。二是近視檢出率居高不下:2018—2020年兒童青少年近視人數變動幅度不大,在52%~54%之間,50%以上的兒童青少年學生處于近視狀態,其中的低年級學生近視新發增長速度快。三是脊柱側彎需要引起高度重視:13~16歲學生的脊柱側彎人數占我國脊柱側彎患者總數的72.2%,且側彎進展速度較快。四是下肢爆發力呈現下降趨勢:青少年學生的立定跳遠測試成績在2010年至2019年在逐年下降,說明下肢力量不足。五是7~18歲青少年學生的速度素質總體提升不明顯:13~15歲學生的50 m跑測試成績在2010年至2019年呈逐漸下降趨勢,其他年齡段學生的50 m跑測試成績則是在2010年至2014年呈逐漸下降趨勢。六是13~15歲學生的力量素質持續下降:7~12歲男生斜身引體測試成績從2010年到2014年在逐年下降,16~18歲男生的引體向上測試成績在2010年到2019年呈下降趨勢,13~15歲女生的1min仰臥起坐測試成績在2010年至2019年呈下降趨勢。七是部分初中生耐力素質呈下降趨勢:13~15歲學生的1 000 m跑和800 m跑的測試成績在2014年至2019年呈下降趨勢。

中華預防醫學會脊柱專委會主任劉海鷹認為,脊柱側彎成為三大校園常見病之一。其還從相關研究中發現,我國5~17歲兒童青少年脊柱彎曲異常檢出率高達30%,脊柱側彎發病率超過5%,目前脊柱側彎人數已多達5 000 000人,并且還在以每年數以萬計的速度遞增,其中超過50%為青少年①。劉海鷹主任所在研究團隊以兒童青少年脊柱側彎防控體系中國模式在2019—2022年進行的脊柱側彎流行病學篩查結果也顯示,預調查的50 000名中小學生中初篩脊柱異常人數占比為4.3%。其中,13~15歲年齡組脊柱異常人數最多,占比為7.3%。

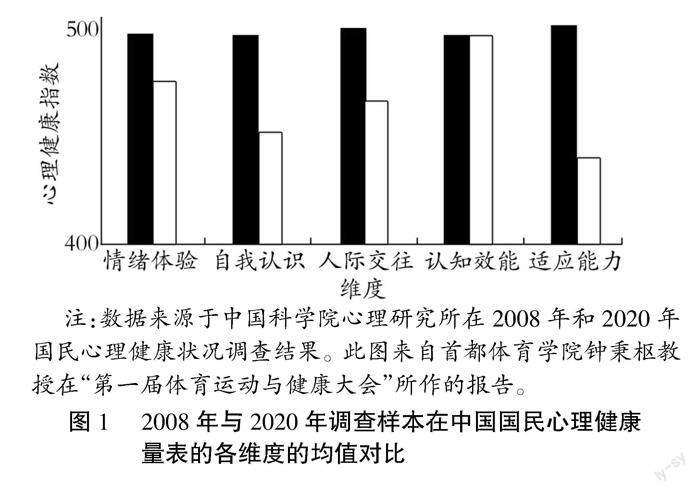

首都體育學院鐘秉樞教授在大會報告中也列舉了眾多青少年體質與健康問題,例如:2019年與2014年相比,學生視力不良和近視率偏高、學生超重肥胖率上升、學生握力水平有所下降、大學生身體素質下滑[6];我國3億2 307萬6~25歲青少年中患輕度抑郁和重度抑郁的有78 183 000人②;中國科學院心理研究所在2020年調查的青少年樣本相較2008年調查的青少年樣本在心理健康的多個維度的測評數值出現了下降(如圖1所示)②。

1.3? 慢性病防治與康復的緊迫現實

很多相關研究表明,慢性病正在成為危害人類身心健康的一種較為普遍的疾病。中國工程院院士田偉通過對相關研究進行梳理發現,腰痛的發病率較高,全球范圍的成年人在某一年的腰痛平均患病率為37%。其中:中年患者腰痛更明顯,女性患者多于男性患者[7];中國康復醫學會在2022年發布的相關調查結果也顯示,腰痛的年患病率為20.88%~29.88%;腰痛的時點患病率為6.11%~28.5%;腰痛的終身患病率為40%~70%[8]。

中國工程院院士王辰認為:“當代人的生活方式發生了重要的變化,體力活動沒有以往多,同時隨著社會經濟的發展,人類的食物充足,攝入營養多而能量消耗又少,于是就出現了一種典型的營養攝入過多而能量無法消耗的情況,稱為‘代謝綜合癥。這是以肥胖癥、高脂血癥、高尿酸、高血糖、睡眠呼吸暫停等為特點的疾病。而運動是最積極和主動的能夠預防上述這些疾病和增進健康的手段。”陳君石院士也提出:“很多疾病風險可以通過身體活動干預降低,例如心血管疾病、2型糖尿病等慢性病,而且身體活動干預還有其他的健康促進作用,例如防止體重增加、增強心肺耐力和肌肉力量、促進形成健康的體質和體成分、促進骨骼健康、預防跌倒、改善認知功能、改善睡眠與生活質量。”陳君石院士還從相關的研究中發現,不同強度身體活動對心血管疾病患者的身體起到的保護作用非常明顯。

綜上可見,腰痛、肥胖癥、高脂血癥、高血糖等慢性病亟待以體醫融合的手段進行防治。

1.4? 全生命過程運動干預的剛性需求

當前的全生命過程健康管理包括母體孕育階段、嬰幼兒時期、青壯年期、老年期直至臨終的全過程。特殊體質人群、老年人、體質弱者、慢性病患者、殘疾人、孕婦甚至嬰兒都需要運動,而且需要更安全的運動,他們對健康服務的需求是剛需。

首先,慢性病患者和殘疾人都需要科學運動。中國工程院院士鐘南山提出:“體醫融合運動施行的效果是需要試點檢驗的,需要有一個投入產出比的衛生經濟學的數據使更多人支持體醫融合。不僅只是健康人需要運動,將近3億的慢性病患者、老年人及殘疾人更是迫切需要科學運動指導。”我國成年人常見慢性病患病率達到34.9%,其中高血壓、糖尿病、肥胖癥等疾病的患病率仍在不斷攀升。殘疾人在肥胖癥、高血壓、缺少運動等方面都比健全人存在更嚴重的問題,成年殘疾人有超過健全人3倍的概率更容易患心臟病、中風、糖尿病[9]。大量特殊健康問題群體,尤其是我國1億1 400萬糖尿病患者、將近0.7億的骨質疏松癥患者等慢性病人群和0.8億的殘疾人都急需更安全與有效的運動,但是目前沒有這樣的指導人員,也沒有這樣的體育場地。鐘南山院士認為:“慢性病患者、老年人及殘疾人在運動過程中更容易受傷,科學地運動不僅能使他們獲得健康,同時也能使其享受運動樂趣和感受生活的美好。而一般醫院還不能完全實現上述目的,但體醫融合可以彌補醫生指導運動的不足,能使廣大患者快樂地、健康地動起來。”

其次,孕婦有運動干預需求。隨著我國生育政策的變化,出現了一些高齡孕婦,其中有些高齡孕婦會面臨妊娠期高血壓、妊娠期糖尿病等慢性病。當前的妊娠期糖尿病患者在增多,受妊娠期糖尿病影響的全球妊娠婦女達到 25%[10],而妊娠期糖尿病風險高的孕婦在妊娠早期運動可以使自身患糖尿病的風險及其出生后的孩子將來面臨的患病風險下降50%[11]。郭建軍教授認為這樣的效果是非常好的,所以孕婦要運動,并且孕婦運動需要將體育學和醫學的理論與實踐相融合。有相關研究也證實,孕婦科學運動可以有效提高順產率[12]。

再次,嬰幼兒體育需求顯現。近年來,嬰幼兒體育運動逐漸得到重視。郭建軍教授提出:幼兒運動應依據2018年前出版的《學齡前兒童(3~6歲)運動指南》進行,但是現在僅依靠醫生指導無法落實。有些醫生在指導嬰幼兒運動鍛煉時,被指導的嬰幼兒見到醫生的著裝還沒有開始練習就被嚇哭了,這說明只依靠醫生,嬰幼兒運動確實很難推進,需要體育領域和醫學領域合作。

2? ?體醫融合促進健康中國建設的理念先導

2.1? 全民健身運動要健康和科學

全民健身運動既是以人民為中心的體育發展觀的體現,也是群眾體育發展的基礎。廣泛開展全民健身運動的關鍵在于要充分滿足我國民眾的體育需求[13],特別是在當前慢性病防治中的運動促進健康的需求。王辰院士提出:“體育運動在增強、維護和恢復健康的過程中能起到重要的作用。其中的‘增強指的是在相對健康狀態下更加強壯、‘維護指的是在健康高危狀態下消除危險因素、‘恢復指的是在疾病的狀態下能夠恢復健康,這些都與體育運動密不可分。體育是一種真正地對身體的狀態、身體的健康、身體的能力的培養,必須有科學的方法,這種科學方法就要與醫學這門從生理到心理各方面對人的認識在不斷深化的學問結合起來,所以體育運動必須科學化,而且要從醫學的角度和衛生行動的角度使體育能成為社會活動。這就需要考慮如何運動、什么情況下運動、需要什么樣的運動、多大強度的運動、持續多長時間的運動、什么人群適合什么樣的運動等。這些既有共性又有個性的問題都需要研究。而已有的運動方式可以合理地、科學地使用,同時還可以發明一些更新的方式增進人體的健康。這是人類社會在未來發展過程中,為了人類自身的健康,所謂的終極福祉所要關注的重要方面,也是在以往藥物治療和維護健康的手段上、在食物能夠滿足人的生存需要的基礎上、在更高的層面上、在更高的水平上增強人的健康、維護人的健康和恢復人的健康的需要。

郭建軍認為,有的人在運動時猝死,一定是有潛在的猝死風險。如果在猝死之前能精準發現,就可能會避免發生這樣的悲劇,關鍵是要科學地運動。而對于如何科學地運動,現有的醫學和體育科學各自都難以單獨解決以健康促進為目的的如何運動的問題。醫學教育知識體系缺乏足夠的運動促進健康的內容,醫生無法制定整體的運動訓練方案以滿足民眾對運動促進健康的基本需求。社會體育指導員對各種病理和用藥狀態下的運動不了解,也無法評估和監測。由此,需要能整合相關領域對體育運動與健康開展研究的資源的新學科。實際上,體育科學研究領域已經有很多相關的研究成果,但是研究對象多數局限于身體強壯的青年人和運動員,那么當這些研究成果擴大應用到全民健身領域時,尤其是當面向運動損傷風險比青年人或運動員更大的幾億老年人和幾億慢性病患者時,如果能將這些研究成果與醫學領域關于運動的研究成果進行整合,就可以形成一個能很好地指導每個人的體育鍛煉的新理論體系。當前,需要一個新學科為判斷體育鍛煉是否科學提供依據,暫且稱其為體育醫學。這個學科不是以前的運動醫學,而是要全面而深入地研究身心健康與運動的關系,并且特別強調心理健康,是一個類似營養學的面向全人群和全健康過程的科學指導運動的理論體系和操作技術體系。例如陳方燦提出的康復性體能訓練,就是將康復技術用于預防運動損傷[14-15]。實際上,很多康復技術可以與很多預防技術相融合并形成一個新的健康促進技術。體育學與醫學有很多相似性,譬如體育院校本科階段的基本課程與醫學院校就很相似,例如運動生理學、運動生物化學、運動營養學、運動心理學、運動生物力學、體能訓練、預防醫學、健康管理等課程。尤其體育科學研究領域應用了大量的臨床醫學和康復醫學的技術及發明了對運動強度和運動量的各種監測技術,用于防止訓練過量。而培養運動員的科學技術也可以用于全民健身領域。

2.2? 體育鍛煉對中小學生心理健康具有積極作用

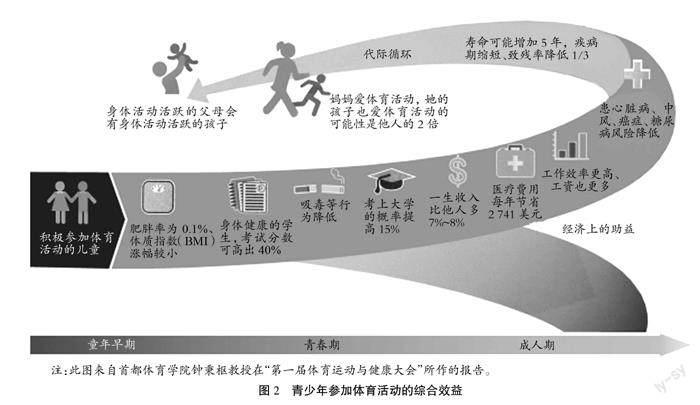

心理健康是個體健康的重要指標。近年來,中小學生的心理健康問題倍受關注。鐘秉樞教授認為:要把體育鍛煉作為促進青少年身心健康成長的重要方式。青少年早期參與體育活動能產生綜合效益(如圖2所示),童年早期積極參與體育活動的兒童在青春期和成人期都會受益無窮。例如:英國有研究者發現,兒童有規律地鍛煉不僅有利于他們在11歲時的學習,而且有助于他們在13歲和16歲的考試中取得成功;美國有研究顯示,經常參加體育運動的人,智商明顯高于未參與或極少參與體育運動的人。鐘秉樞認為:體育運動可以減輕壓力、提高智商、預防抑郁、降低腦疾病的風險、改善心態和情緒、使更多的神經元相連接、改善記憶力、使人的反應敏捷、產生創造性思維、集中注意力、提高學習能力。研究顯示:體育鍛煉對中小學生心理健康有積極的影響,體育鍛煉結合心理輔導的綜合干預模式對中學生心理健康的改善效果好。郭建軍教授認為:運動鍛煉是維持健康生活行為的核心載體,運動鍛煉能產生使人更自信、自尊、融入社會等方面的積極影響。王辰院士也提出:在當代社會中,體育越來越凸顯出重要性。通過心理、智力、體力的活動能使人的身心更加愉悅、機體更加強健。

2.3? 體醫融合的健康促進服務要關注運動使人產生的美好體驗

隨著我國經濟社會發展,不同人群的體質健康促進服務需求逐漸增長。當前,我國居民健康受到多重健康風險因素的影響,例如:體力活動不足、膳食營養過剩、社會競爭壓力大等。與此同時,心腦血管疾病、糖尿病等重大慢性病發病率與死亡率在持續增高。我國國家衛健委、國家體育總局、教育部、老齡委等部委均出臺了一系列發展健康促進服務的規劃和實施意見,部署了大量的應用示范工作,眾多企業和研究機構競相推出各類健康管理、慢性病管理服務系統[16]。特別是隨著我國衛生事業體制改革的不斷深入,醫療保健服務在基層醫療機構已經出現[17]。鐘南山院士提出:“在我國醫療事業從以治療為中心向以健康為中心轉變的戰略思想指導下,醫學多個領域都在開展一些關于運動的研究,例如在糖尿病、脊柱疾病、關節炎等慢性病患者的運動康復方面已有很多研究成果。現在更加需要‘體與‘醫雙方的聯合,以防病為目的,增強體質、建立朝氣蓬勃心態及提升對運動的美好體驗。醫學科學或者體育科學的單一一個方面還不能全面完成科學地指導健康促進運動,需要‘體與‘醫雙方很好地合作,將健康促進運動作為一個學科共同展開研究,并且需要搭建體育與醫療合作研究與合作工作的平臺,使‘體與‘醫在合作與實踐中共同發展。”郭建軍教授認為:“運動具有二重性,與食物的二重性一樣,即生理屬性和文化屬性,必須同時使人得到滿足,食物要色、香、味俱佳,運動則要使人感受到美好的體驗。體育運動產生的美好體驗與藥物治療不一樣,體育運動是一種溫情的健康促進手段,如同食物一樣,能帶來一種‘色、香、味的體驗,能使人產生美好的感受。接受運動指導的對象對運動指導產生的健康效果是有所期待的,例如很多慢性病患者確實也希望能獲得美好的運動體驗。還有很多人參與體育運動并不是將健康促進作為第一重要因素,可能只是喜歡某種氛圍,例如有的人到健身房健身,就是因為健身房有體育鍛煉氛圍。而這恰恰是忽略了基于健康的模型未能將身體活動促進到必要的程度,即沒有將運動變成人的基本需要。因此,要重視運動使人產生的美好體驗,因為醫學治療是無法使人產生這樣的體驗的,而且有效的體育運動才能既產生健康促進的效果,又使人產生美好的體驗。”

2.4? 體育鍛煉對慢性病有積極的防治效果

合理的體育鍛煉可以在一定程度上降低慢性病的發病率。顧東風院士通過分析相關文獻后認為,“適量的身體活動可以預防心血管疾病。例如:每天進行的中等強度體力活動達到150 min以上時,身體活動水平與心血管疾病發病水平顯著相關。其中,身體活動強度大的人,心血管疾病發病率低;身體活動強度小的人,心血管疾病發病率高。如果是體力活動不足的人,經過5年或10年變成了體力活動比較充足的人,并且運動量長時間維持推薦水平,那么心血管疾病發病風險可以降低43%。此外,與每日步行2 000步的60歲及以上的老年人相比,每天走約6 000~9 000步的60歲及以上的老年人的心血管疾病發病風險降低40%~50%;每天進行舞蹈或散步的40歲及以上的人比不運動的40歲及以上的人的心腦血管疾病死亡風險顯著降低。”田偉院士提出:“體育鍛煉可以減緩腰痛,能起到預防和治療作用。首先是體育鍛煉可以有效提高腰部肌肉力量和柔韌性、增強腰部的支撐能力、能預防腰部的損傷和疼痛。例如可以進行腰部拉伸、腹直肌訓練、腰部調整運動等相關鍛煉。其次是體育鍛煉可以改善身體姿態和平衡能力,有助于調整身體的姿態和平衡能力,避免腰部因不正常的扭曲或過度發力引起的疼痛。例如可以進行瑜伽、普拉提、平衡器材訓練。再其次是適當的體育鍛煉可以增強膝關節屈曲角度的靈活性和膝關節的穩定性,從而起到預防腰痛的作用。例如:平板支撐和瑜伽中的平衡動作可以提高對膝關節屈曲角度的控制水平,從而能夠降低腰痛風險;核心肌肉包括下背肌、腹肌等肌肉群訓練后能使核心肌群力量增強,可以使腰部維持在最省力的位置,減輕腰椎的壓力,從而能有效預防腰痛的發生。”

2.5? 醫療性的運動鍛煉要確保安全和適量

有些慢性病在醫治過程中會使用運動鍛煉的方式。例如醫療性的運動鍛煉對有些冠心病患者有良好的干預效果[18],但是顧東風院士強調:“過量身體活動可能會增加心血管風險。諸如非常劇烈的運動與冠狀動脈鈣化有關。”顧東風從相關研究中發現,極高強度運動占比增加與頸動脈鈣化及斑塊的進展顯著相關。他主張“青年人要參與一些極高強度的運動,例如:馬拉松、爬山;而中老年人在參與高強度運動時一定要進行醫學檢查;有些患病的人、身體沒有經過醫務人員檢查的人不宜參與極高強度運動;冠心病患者要運動,如果不運動,猝死的風險比較大,但是如果運動過量,心源性猝死的風險更大。”顧東風院士從相關文獻中發現,與每周規律運動2~3次者相比,很少運動者發生心源性猝死的風險增加2.64倍,而運動量過多者(每周至少運動4次,每次≥30 min中高強度運動)的心源性猝死風險更大,會增加6.46倍。他認為:“這意味著已經患有心血管疾病的人一定要在醫務人員指導下以合理的方式適量地運動,同時要根據醫務人員開具的運動處方進行運動,所以要體醫融合,以此解決根據不同的基礎疾病和不同的年齡段開具個體化的運動處方的問題。如果要安全地運動,就要循序漸進,逐步達到安全運動推薦目標,并且要選擇合適的運動類型和運動強度、充分使用運動器材及選擇安全的運動環境,而且要合理選擇身體活動的時間、場地和方式。”中國工程院田偉院士針對腰痛患者的體育鍛煉提出:要避免在體育鍛煉時加重腰痛,例如在體育鍛煉時做好運動前體檢、制定正確的鍛煉方案、評估腰椎狀況、定期進行腰椎生理和病理情況的檢查等,更為重要的是要適度進行體育鍛煉,主要是指訓練強度應該逐步增大和選擇一些有針對性的訓練項目,例如核心穩定性訓練、柔韌性訓練和舒展訓練,這些訓練項目可以有效地提高肌肉的協調性和柔韌性,緩解腰椎韌帶和肌肉的張力,減小對腰部的壓力。郭建軍認為:“醫療過程中的運動鍛煉不是隨便的行為,并不是所有的患者經過運動鍛煉后都會產生積極作用,其中有的人會獲益、有的人則可能會猝死。因此,要確保運動安全與質量,使患者經過運動能增進健康,而其中的安全不只是強調避免傷病,例如崴腳,還要確保心臟及腎臟這些臟器的安全。此外,要降低遠期慢性病風險和急性損傷風險,例如某項運動需要長期磨損韌帶,經過3年或幾年的運動鍛煉可能會導致韌帶斷裂,這樣的風險也應降低。”

3? ?體醫融合的實施路徑

3.1? 體醫融合人才的培養

體醫融合的實施要依靠體醫融合人才。當前,對體醫融合背景下相關專業人才的培養已在學界引起了關注。鐘南山院士認為:“醫學和體育都特別強調實踐,那么就亟需體醫融合的人才,經過體育培訓的醫學人和經過醫學培訓的體育人在長期融合中,總結經驗并發展為理論,使得能長期為人們保持健康服務。”首都體育學院客座教授、國際歐亞科學院胡大一院士提出:“運動處方目前在我國醫院中的實施,要解決的主要是人才問題,現在醫院開具的多數運動處方是依靠醫生自學或者是短期地進行學習后形成及由護士經過比較系統的培訓后執行的。這樣的運動處方的質量有待提高。而體育院校培養的畢業后的本科生、碩士生、博士生配制運動處方有更充分的知識儲備,但是他們沒有醫生執業資質,無法入職醫療機構,而且即使入職醫療機構之后也很難解決職業發展問題,例如職稱晉升就是一個瓶頸。因此,如何培養體醫融合人才是目前進一步實現體醫融合的關鍵。”對此,胡大一院士以河南黃河科技學院醫學院為例進行了闡述。“該學院開設了體醫融合班,在醫療系設置的課程中增加了運動處方、運動生理學的一些內容。因為這些學生畢業后都有醫生執業資質,如果在這些學生本科學習階段增加運動處方的相關知識和配制能力培訓,那么他們就是有體醫融合知識的全新人才。在現有的體育院校研究生培養體系中,應在碩士、博士這樣的學習階段招收一些醫學院校畢業的學士或碩士。在他們已經有了一定的醫院臨床經驗的基礎上,體育院校可以通過系統的關于運動處方相關知識與配制能力的培訓使這些學生進行一些相關的研究,從而將其培養成體醫融合的復合型人才。這對滿足體醫融合人才需要具有重要的作用。此外,在很多醫學院校、綜合性大學都有康復專業,但是過去的康復專業側重點是肢體康復,所以在已有的康復專業課程中增設關于臟器康復的運動處方的相關知識與配制能力的培訓也是培養體醫融合復合型人才的一個可能途徑。”

3.2? 全民健身領域的體醫融合公共服務的數字化建設

隨著計算機技術的應用與普及,媒介技術發生了深刻變革,一些基于數字技術的媒介已經深入居民日常生活。中國工程院院士田偉在大會報告中提出的在防治腰痛方面應用AI、VR技術就屬于數字化建設范疇。田偉院士主張:“通過AI技術分析大數據來輔助體育鍛煉,以減緩腰痛。例如可以通過AI技術評估腰痛風險,通過分析患者的生活方式、身體狀況等多種因素預測患者可能出現腰痛問題的概率等,評估其康復進展情況,基于此可以自動調整個體化訓練方案。”田偉院士還提出:“可以通過AI技術對運動量進行監測、分析及實現運動可視化智能指導。例如,用戶可以通過佩戴智能手環或智能手表對自身的運動過程相關指標進行實時監測,之后運用人工智能技術進行數據分析,了解不同運動方式對腰部的影響程度,從而使患者在選擇運動方式時更加科學和有效。”劉海鷹主任針對脊柱健康管理和脊柱側彎防控提出:“目前在脊柱健康管理和脊柱側彎防控方面已經建立了相關的數據庫及研發了相關設備,包括基于立體視覺人工智能脊柱無損功能評價系統(無損系統)、基于深度學習的3D脊柱超聲系統、脊柱無損云紋圖評價系統、可穿戴式外骨骼機器人。”其中:1)脊柱健康管理數據庫建立后,可以通過科學運動與主動健康管理中心解決醫學與體育各自單獨無法解決的健康問題,完成運動處方的實際應用,通過科學運動與主動健康管理中心構建具有體醫融合特色的綜合健康服務模式,為體醫融合技術發展、學科建設等提供場地及平臺。2)脊柱無損云紋圖評價系統能初步明確中醫正骨法和運動療法改善脊柱側彎的關鍵節段和關鍵肌肉。3)可穿戴式外骨骼機器人能改善脊柱側彎狀況,尤其是對神經肌肉型側彎,主要功能是通過輔助運動增強改善脊柱側彎的有效性和穩定性、探究改善脊柱側彎時的全身狀況、探究改善脊柱側彎的生物力學機制。4)構建脊柱側彎體醫融合分診治療模式,進一步完善體醫融合治療方式。對于已經患有中度脊柱側彎的患者以微創和靜態牽引的方式改善脊柱側彎,以防發展為重度脊柱側彎。當前,關鍵要做的是長期監測脊柱健康狀況,即定期進行軀干異常體征對照,加重者及時進一步確診和治療,根據嚴重程度、異常風險、病理生理等情況選擇合適的治療和干預方案。在這方面,目前已經完成的基于Al的青少年脊柱側彎輔助決策支持系統和支持向量機模型適合用于脊柱側彎的風險預警、兒童青少年脊柱彎曲異常多源數據群組分類、脊柱側彎運動干預及分級治療等多方面研究。總而言之,劉海鷹主任提出:“要打造一個一體化的脊柱側彎防控體系,建立兒童青少年脊柱健康管理和脊柱側彎防控數字平臺,通過對脊柱側彎的早發現和早預防,實現對脊柱側彎的醫體結合治療。”

3.3? 體醫融合防治慢性病

促進慢性病患者進行科學的運動鍛煉成為慢性病管理的重點[19]。特別是脊柱側彎已成為繼肥胖癥、近視之后影響我國少年兒童健康的第三大疾病,防控形勢嚴峻。在此背景下,有學者試圖建立一種體醫融合的新型治療模式,用于防治青少年脊柱側彎[20]。本次會議中多位專家也提出了脊柱側彎等慢性病的體醫融合防治理念。胡大一院士提出:“運動對疾病,尤其是對慢性病有預防、治療、康復的綜合效果。當前,預防和病后康復的二級預防成為醫療服務的短板,而且治病的方法也僅限于生物醫學技術,沒有將運動、營養、精神、心理、睡眠、戒煙限酒融入到慢性病的管理內涵中,所以要對慢性病進行綜合的評估、診斷、治療、預防及康復,構筑慢性病的全面防線。”胡大一院士提出的上述構筑慢性病全面防線的措施有5個處方:第一個是藥物處方、第二個是營養處方、第三個是運動處方、第四個是精神心理處方、第五個是戒煙限酒處方。他還強調:“只有將藥物處方與其他4個非藥物處方充分地融合,才能形成更有效的措施預防和治療慢性病。就運動處方而言,例如有氧運動對某些疾病不但具有預防和康復作用,而且還有治療效果。通過有氧運動可以合理地控制體重。只要體重合理減輕,血壓、血糖、血脂都會全面地好轉。同時,有氧運動既能使人產生愉悅感,又可以增強人的心肺功能,而且還可以促進某些穩定慢性病的人體內循環的形成。尤其有氧運動對某些心血管疾病可以實現不放支架和不搭橋,而是通過促進人體內循環實現人自身的搭橋,使人體自身形成代償機制和治愈能力。因此,含有有氧運動的運動處方可以大大減少不必要的手術創傷和支架的使用。”可以說,胡大一院士提出的體醫融合防治慢性病的方法不僅是心血管疾病防治的較佳途徑,也是體醫融合模式防治心血管疾病的理想目標。

3.4? 完善“家-校-社”協同的健康教育體系

教育部中小學健康教育教學指導委員會馬軍委員針對部分中小學生的體質健康問題提出了一些應對措施:1)發動學校助力。促進學校體育發展、提高體育教師技能水平、設定中小學生健康飲食標準、完善學校與家庭對中小學生個體健康進行長期監測的機制。2)激發家庭支持。中小學生家長要積極引導其孩子進行體育鍛煉,并要全方位關注其孩子的身心健康、確保其孩子飲食營養全面和培養其孩子形成健康的飲食習慣;強化家長監護其孩子的體質健康的主體角色意識、鼓勵中小學生用自身掌握的體育技能和養成的運動興趣促進與維護自身的健康。3)營造良好的社會氛圍,培養中小學生關注自身健康的意識。使中小學生的體育活動勞動化與生活化,加強體育鍛煉,有足量的體育活動,養成健康的飲食習慣,保持健康體重。

3.5? 構建體醫融合背景下的科學運動保障體系

在體醫融合背景下,有些慢性病的防治與科學運動息息相關。對此,很多研究者對科學運動與慢性病防治展開了相關研究,在發現了科學運動的積極作用的同時,也指出了慢性病患者科學運動行為存在的不足,例如慢性病患者缺乏個體化的運動指導及支持環境等問題[21]。郭建軍教授提出:“科學運動要有一個保障措施,需要構建一系列體系,包括安全保障系統、效果評估系統、科學鍛煉指導理論體系、科學鍛煉的組織體系、科學運動的支撐體系。其中:1)安全保障系統主要是制定應急預案和操作流程,配備相關人員,制定體育醫學用品與服務標準,進行運動前和運動后的風險篩查與運動過程中的風險監控、場地安全管理、器材安全管理、環境安全管理。例如心血管病患者對霧霾非常敏感,那么就可以建設一種空氣經過過濾的體育場館,以適于心血管病患者、呼吸道疾病患者運動。當前,這樣的體育場館還沒有,有些患有過敏癥的兒童沒有在體育場館運動的機會,就是因為沒有適宜的場地,這是體醫融合需要解決的一個問題。2)效果評估系統主要評估身體形態、身體功能、臟器功能、生化指標、藥物使用情況、衛生經濟學效果等。例如:當前在臨床醫學方面是進行診斷融合,將運動干預技術與臨床醫學診斷技術相融合,從骨骼、心臟、心理、神經等方面將用藥和運動相結合評估融合治療效果,評估的不僅僅是疾病進展,也要評估對身心產生的影響及患者期待的健康效果,而不是評估運動技能水平。3)科學鍛煉指導理論體系主要是運用金字塔理論與波浪理論整合體醫融合資源,使診斷、治療、康復等全過程實現融合,通過建立體育健康數據庫(包括醫學體檢數據、專科診斷數據、體質健康監測數據、生活方式數據等),依托物聯網、體育器材、可穿戴設備、醫療評估設備制定智能運動處方。此類運動處方要增加運動方案,既要能滿足健康促進的需求,又要符合患者的運動興趣與愛好,這樣才能使運動處方對患者的運動干預真正實現安全、有效、可持續。4)科學鍛煉的組織體系主要是要明確三甲醫院、社區醫院、區政府、體育系統等部門的職能分工、組織結構及相關工作崗位的職責,依托醫聯體或體醫融合健康服務聯合體實現患者可以到獲得醫學相關專業認證的體育場所接受已通過相關專業認證的運動指導師的服務,并且服務的效果可以進行醫學評估。5)科學運動的支撐體系主要是面向低氧敏感人群、對感染敏感人群、對致敏物敏感人群等營造科學運動的環境。一是通過開發體育健康課程解決營養、藥物、睡眠等影響健康的因素的相互關系問題;二是加強體育運動與健康分會的工作;三是開展體育運動與健康研究。”

4? ?結束語

正如鐘南山院士所言,第一屆體育運動與健康大會是開創性的,是推動體育與醫學融合、務實助力健康中國建設的重要舉措。大會全方位展現了我國體醫融合領域的最新研究成果,開幕式隆重熱烈,主報告院士、名家云集,分會報告精彩深入。中央電視臺、北京電視臺、人民網、北京日報等多家媒體高度關注,相關新聞報道瀏覽量逾千萬。此次大會由首都體育學院(北京國際奧林匹克學院)和中華預防醫學會體育運動與健康分會承辦。首都體育學院在全國首創提出“體醫工融合創新發展”的辦學思路,建成了全國首個運動訓練場館與科技創新平臺智能互聯的“體醫工融合高精尖創新中心”,為服務競技體育、大眾健康、學校體育打造了技術應用示范平臺,推動運動促進健康事業快速發展并取得了重要進展。第一屆體育運動與健康大會的成功舉辦為推動體醫融合的理論和實踐研究起到了示范作用,對推動全民健身與全民健康深度融合具有重要意義。

注釋:

①從中央電視臺“CCVT13”新聞頻道2022年3月的新聞報道中獲知。

②數據來源于《中國國民心理健康發展報告(2019—2020)》。

參考文獻:

[1]? “健康中國2030”規劃綱要[EB/OL].(2016-10-25)[2023-06-28]. https://www.gov.cn/gongbao/content/2016/content_5133024. htm.

[2]? 國務院辦公廳關于促進全民健身和體育消費推動體育產業高質量發展的意見[EB/OL]. (2019-09-04)[2023-06-28]. https://www.gov.cn/gongbao/content/2019/content_5433722.htm.

[3]? 全民健身計劃(2021—2025年)[EB/OL].(2021-07-18)[2023-06-28]. https://www.gov.cn/gongbao/content/2021/content_5631816.htm.

[4]? 高舉中國特色社會主義偉大旗幟 為全面建設社會主義現代化國家而團結奮斗——在中國共產黨第二十次全國代表大會上的報告[EB/OL]. (2022-10-25)[2023-06-28].https://article.xuexi.cn/articles/index.html?art_id=17478440677105407928&item_id=17478440677105407928&reedit_times-tamp=1680492055000&to_audit_timestamp=2023-04-12+18%3A57%3A15&study_style_id=feeds_default&ref_read_id=281a3979-bae0-4878-a415-d28e8937c3b0&pid=76272939092196933&ptype=100&reco_id=102463a7e886c0a88514000b&study_comment_disable=0&source=share&share_to=wx_sin-gle.

[5]? 教育部關于2002年學生體質健康監測結果公告[EB/OL].(2003-12-10)[2023-06-29]. http://www.moe.gov.cn/jyb_xxgk/gk_gbgg/moe_0/moe_1/moe_3/tnu11_5363.html.

[6]? 佚名. 中國衛生健康統計年鑒(2022)[M]. 北京:中國協和醫科大學出版社,2022:1-5.

[7]? HOY D, BAIN C, WILLIAMS G, et al. A systematic review of the global prevalence of low back pain[J]. Arthritis Rheum,2012,64(6):2028-2037.

[8]? 顧蕊,王巖,陳伯華. 中國非特異性腰背痛臨床診療指南[J]. 中國脊柱脊髓雜志,2022(3):258-268.

[9]? 美國疾病控制與預防中心[EB/OL].(2003-12-10)[2023-06-29]. https://www.cdc.gov/.

[10]? ZAKARIA H, ABUSANANA S, MUSSA B M,et al. The role of lifestyle interventions in the prevention and treatment of gestational diabetes mellitus[J]. Medicina (Kaunas). 2023,59(2):287.

[11]? ANONYMOUS. Association of genetic predisposition and physical activity with risk of gestational diabetes in nulliparous women[J]. Jama Netw Open, 2022, 5(8): e2229158.

[12]? 王琴. 孕期科學運動對分娩方式的影響[J]. 中外女性健康研究,2016(9):8-10.

[13]? 陳剛. 廣泛開展全民健身運動,加快推進體育強國建設——以十九大精神為指引開創江蘇體育發展新局面[J]. 體育與科學,2018(1):1-6.

[14]? 陳方燦. 體能康復新理念——術前康復[J]. 中國體育教練員,2014,22(1):15-16.

[15]? 陳方燦. 康復性體能訓練的理念和方法[J]. 中國體育教練員,2006(3):4-5.

[16]? 陳亞東,王莉,馬祖長. 我國居民健康促進服務內涵及發展問題分析[J]. 安徽師范大學學報(自然科學版),2018,41(2):195-199.

[17]? 孫新惠,杜相品. 健康促進在社區衛生服務工作中的應用[J]. 中國社區醫師(醫學專業),2013,15(2):258.

[18]? 劉樂芝,張巨盛,董啟保. 運動鍛煉防止冠心病的臨床觀察[J]. 山東醫藥,1987(6):56.

[19]? 王麗梅,李露,羅倩,等. 體醫融合模式在慢性病管理中的應用研究進展[J]. 全科護理,2023,21(12):1641-1645.

[20]? 楊一卓,劉倩,榮湘江,等. 體醫融合下的青少年特發性脊柱側彎治療[J]. 中國預防醫學雜志,2023,24(1):77-80.

[21]? 衛薇,燕軍,李方波. 慢性病患者科學運動及合理膳食相關行為研究[J]. 中國健康教育,2022,38(3):211-216.