西部陸海新通道沿線城市的協調發展研究

——基于經濟聯系視角

楊俊玲

(貴州師范大學 經濟與管理學院,貴州 貴陽 550025)

一、引言

黨的二十大報告提出要“加快建設西部陸海新通道”,并將“協調”擺在區域發展的突出位置,顯然該通道在構建新發展格局、區域協調發展中肩負著重要的歷史使命。西部陸海新通道位于中國西部地區腹地,北接絲綢之路經濟帶,南連21世紀海上絲綢之路,協同銜接長江經濟帶,在區域協調發展格局中具有重要戰略地位。西部陸海新通道沿線節點城市作為通道貫通的關鍵載體,其重要性不言而喻,節點城市間協同發展水平直接影響著西部陸海新通道的建設質量。然而,沿線節點城市的發展存在明顯的梯度差異,要推動通道實現雙向互濟、輻射延展,需要且依賴于沿線節點城市的協同融合發展,沿線節點城市群在面臨重大機遇的同時,存在的突出問題亟待解決。

文章聚焦西部陸海新通道沿線重要節點城市間的內部經濟聯系,通過分析潛在的經濟關系,有助于厘清各節點城市在西部陸海新通道沿線節點城市群中的角色和地位,有助于探索該通道沿線節點城市的未來發展方向,該研究體現了鮮明的時代性和應用價值。

二、文獻綜述

關于西部陸海新通道的研究,目前多集中于物流系統(王景敏,2019)[1]、貨運結構(Jiang&Qiao,2020)[2]、貿易(楊耀源,2021)[3]、“一帶一路”協同發展(楊祥章、鄭永年,2019)[4]、高水平建設(傅遠佳,2019)[5]、西南地區崛起(湯正仁,2020)[6]、西南開放(全毅,2021)[7]等視角。也有少數研究聚焦于“西部陸海新通道”的節點城市,研究多涉及經濟效益(趙光輝等,2020)[8]、交通可達性、物流評價、網絡空間格局、供應鏈合作和區域協作機制(叢曉男,2021)[9]等。

關于城市間經濟聯系的研究范圍,現有研究多涉及全球城市網絡,如俄羅斯西伯利亞和遠東聯邦區首府(初楠臣等,2021)[10]、美國東北部大西洋沿岸城市群(馬宇博、裴桂芬,2020)[11]、京津冀城市群(王莎等,2019)[12]、珠三角城市群(林勛媛等,2020)[13]、長江經濟帶城市群(何雄浪、葉連廣,2020)[14]、長江中游區域(李華、王麗娜,2021)[15]、粵港澳大灣區和北部灣(孫啟明等,2021)[16]、武漢城市圈(王逸舟等,2021)[17]等。

通過以上文獻回顧可知,關于西部陸海新通道的相關研究多停留在定性認識的階段(余川江等,2021)[18],且通道沿線節點城市間內部經濟聯系的研究較為少見,但這一研究有助于厘清節點城市的發展現況及未來發展方向,是探索依托這一通道落地,推進節點城市間經濟協同發展的基礎。

基于此,文章的創新點在于:結合城市中心職能強度測算、城市綜合發展質量水平測算、改進后的經濟聯系強度模型和塊模型等定量分析方法,對西部陸海新通道沿線節點城市的發展現況、經濟聯系、空間格局及存在問題進行剖析,希冀為沿線節點城市經濟協同發展提供新的經驗證據。

三、模型構建及數據來源

1.研究方法及模型構建

(1) 各節點城市綜合職能中心強度模型的構建

從現有研究可知,對于城市中心職能強度的度量更加傾向于多指標的綜合衡量,借鑒已有研究經驗,構建城市中心職能強度模型,結合數據的可獲得性和完整性,最終選取地區經濟總量、財政收入、固定資產投資、社會消費品零售總額和總人口數量5 項指標,分別計算各自職能指數,核算方法如下:

其中,KAit表示第t 期城市i 的職能A 指數水平,其中A 涉及上述五個方面,i 取值1,2,3,…,19,t 取值2000,2001,…,2019,Kit表示第t 期城市i 的綜合職能中心水平。

(2) 節點城市間經濟聯系強度模型的構建

城市間經濟聯系強度的測算,不可一概而論,文章結合現有研究及研究區域的現實情況,對模型作出如下改進:

第一,引力系數的改進。城市間的可達性是評價城市間經濟相互作用強度的重要基礎,文章采用城市間可達性對傳統引力模型中引力系數的常數化設定進行修正。文章以城市間最小交通時間成本(最短路徑) 來表示[19],為更加貼近現實,采用公路、鐵路和航空三種交通運輸方式各自所需時長的均值來表示,具體核算方法如下:

其中,gijt、KDijt、GLijt、TLijt和HKi,j,t分別為兩節點城市j 與j 在時期t 的可達性系數、可達性值、公路時長、鐵路時長和航空時長,為節點城市i 與沿線其他所有節點城市間可達性值的均值。

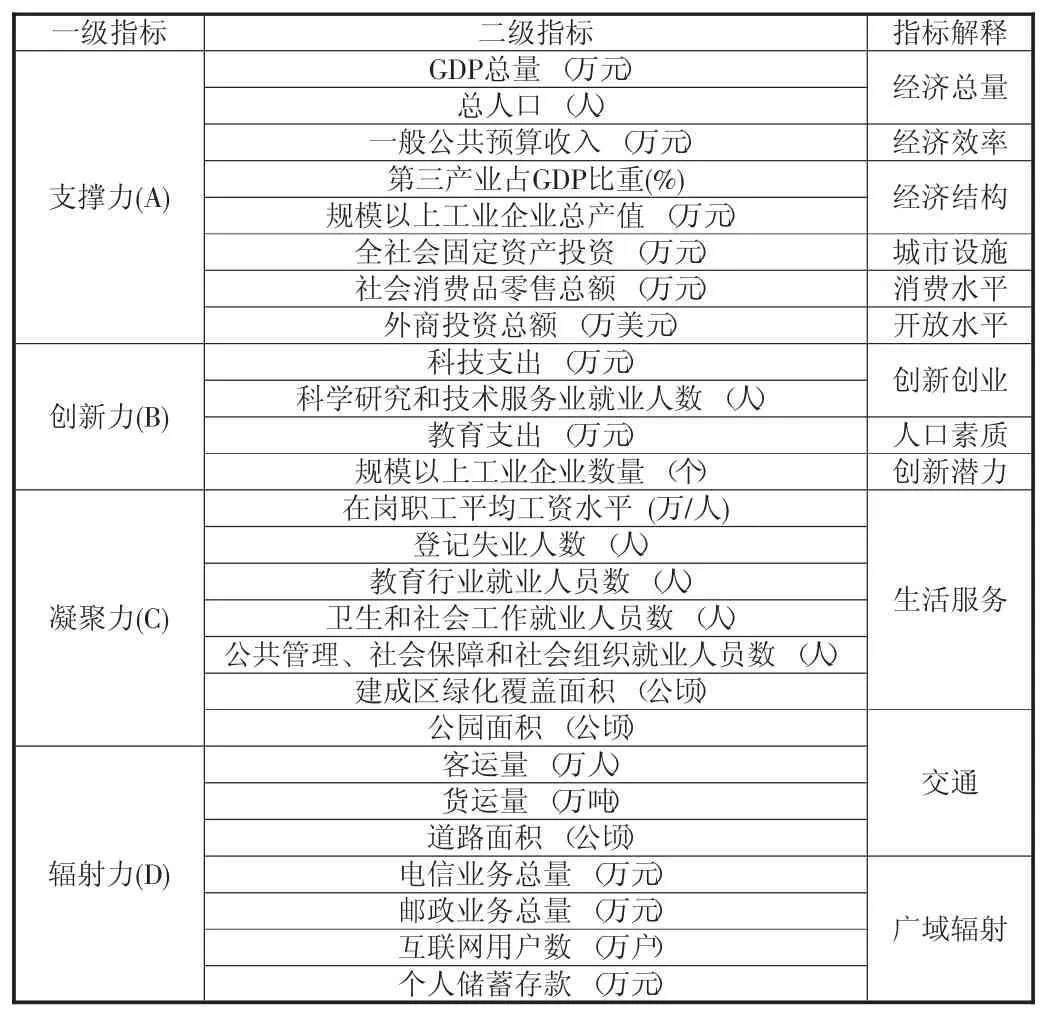

第二,城市綜合發展質量水平測算的改進。文章選取支撐力、凝聚力、創新力和輻射力4 個一級指標和26 個二級細分指標,構建城市發展質量水平的核算指標體系(見表1)。

表1 城市發展質量水平的核算指標

第三,城市間經濟聯系強度模型的改進。改進后城市間經濟聯系強度模型如下:

其中,S_cityijt、Q_cityit、Q_cityjt、D_cityij和gijt分別表示兩節點城市i 與j 在時期t 的經濟聯系強度、綜合質量水平、空間距離和修正引力系數,b 為引力衰減指數,取值采用常用做法,取值為2。

(3) 節點城市間經濟聯系強度塊模型的引入

塊模型分析法是依據西部陸海新通道沿線節點城市間的經濟聯系強度關系,按照一定的標準或準則,將各節點城市劃分為不同類型的經濟聯系區塊,然后通過將各經濟聯系區塊內部的密度、經濟聯系區塊間的關系密度與整個經濟聯系網絡的整體密度進行對比,從而對各經濟聯系區塊在全經濟聯系網絡中的地位、角色和關系進行剖析。

關于塊模型分割深度的選取,由于分割深度的選擇與節點的數量有關,因此參照趙曉軍等(2021)[20]研究的選取方法,最終選擇分割深度為2;同時,為了對這一經濟聯系網絡的空間關系進行更為深入的刻畫,進一步通過a- 密度指標準則構建這一經濟聯系網絡對應的像矩陣;最后,基于像矩陣的結果對節點城市在這一經濟聯系網絡中的空間關系進行刻畫。

2.數據來源

文章選取2000—2019 年西部陸海新通道沿線19 個主要城市為研究樣本。關于綜合職能中心強度和綜合發展質量水平測算涉及的相關原始數據來源于各個城市的統計年鑒和中經網統計數據庫中的城市年度庫。空間距離、航空、鐵路和公路等相關指標均借助百度地圖和攜程網手工整理所得。

關于公路時長的核算,采用常用做法,取車速為80km/h;同時,關于航空和鐵路時長的核算,按照所獲得所有方案的均值替代。此外,為使得比較具有一定的有效性,對各指標的原始數據采取無量綱化處理;對于部分缺失值的處理,先借助政府官網數據發布補齊,再采用插值法對其進行補全。

四、實證結果及分析

1.各節點城市的綜合職能中心強度分析

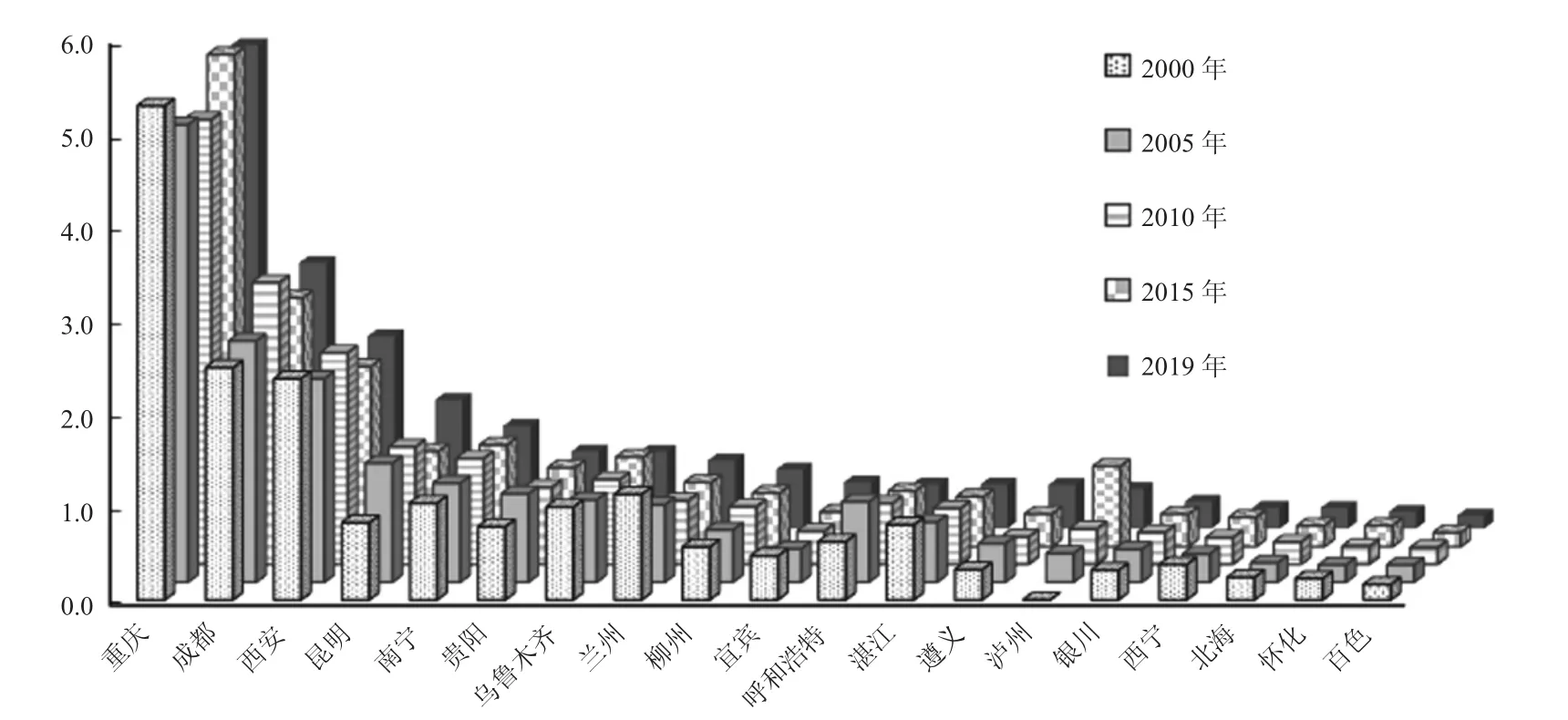

由圖1 的核算結果可知,這一時期沿線節點城市的角色和地位變化不大,其中,重慶的輻射帶動能力最為明顯,其次是成都和西安,其他節點城市的輻射帶動能力十分有限。

圖1 西部陸海新通道沿線城市綜合職能中心強度

結合表2 中2019 年的具體數據可知,重慶的綜合職能中心強度約為5.177,遠高于其他節點城市,分別是成都和百色的1.8 倍和36.7 倍,對周邊節點城市具有較強的輻射帶動能力;成都、西安與重慶相比存在一定的差距,但是與沿線其他節點城市相比,二者具備一定程度上的綜合中心城市職能,對周邊城市能夠產生輻射帶動作用;再者是昆明和南寧,其綜合中心城市職能水平也具有相對較高的水平。相比之下,其他節點城市的綜合職能中心強度水平有待提高,特別是銀川、西寧、北海、懷化和百色的城市綜合職能中心強度水平值不足0.3,此類沿線節點城市對沿線周邊城市的輻射帶動作用十分有限。

表2 2019 年西部陸海新通道沿線城市綜合職能中心強度(K)及排名

基于現有研究,將城市綜合職能中心強度高于5.0 水平的歸為綜合職能中心一級水平,處于2.0~5.0 之間的歸為綜合職能中心二級水平,處于1.0~2.0 之間的歸為綜合職能中心三級水平,處于1.0 以下的歸為綜合職能中心四級水平。由此可知,19 個沿線節點城市綜合職能中心強度的等級呈現出較為明顯的“金字塔結構”,處于一至三級水平的城市數量相對較少(5 個城市),而處于較低層級水平的城市數量較多(14 個)。顯然,沿線節點城市呈現出以重慶為中心的“單核心多層級空間分布格局”。

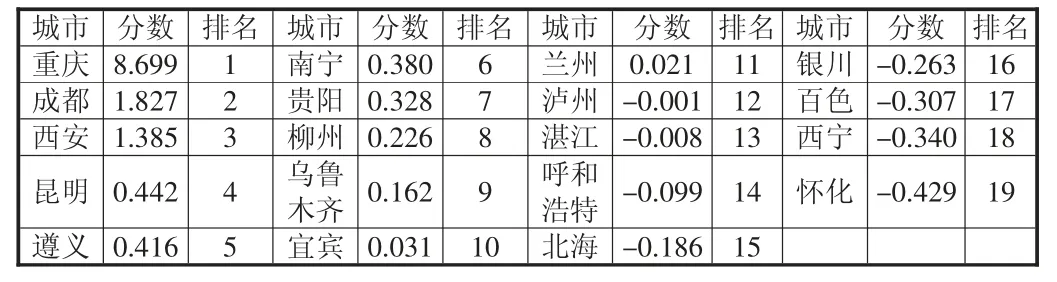

2.各節點城市的綜合發展質量水平分析

由表3 結果可知,沿線節點城市間的綜合發展質量水平存在較大的差異性。其中有6 個節點城市的綜合發展質量水平低于沿線節點城市的平均水平,且位于西部陸海新通道的“外圍”,分別為懷化、西寧、百色、銀川、北海和呼和浩特。與此同時,重慶的綜合發展質量水平遠超其他節點城市,西安和成都位列第二,這3 個節點城市位于西部陸海新通道的“中心地帶”。這一結果與上文城市綜合職能中心的結果基本保持一致。需要注意的是:結合樣本期節點城市綜合質量水平變動來看,呈上升、向好發展態勢,但沿線各節點城市間發展的差異化可能會進一步加深節點城市間發展的不平衡性。

表3 2019 年西部陸海新通道沿線城市綜合發展質量水平及排名

此外,樣本期遵義的綜合質量水平自2000 年后突飛猛進,2000—2010 年其綜合質量水平位于這19 個節點城市的第17位,2010—2019 年其水平的增幅躍升至第4 位,這與遵義的快速發展關系密切。十八大以來,遵義用7 年時間實現“兩連跳”,截至2018 年底,其地區生產總值是1949 年的2113 倍,位列西部地區非省會城市第5 位。

3.各節點城市間的經濟聯系強度分析

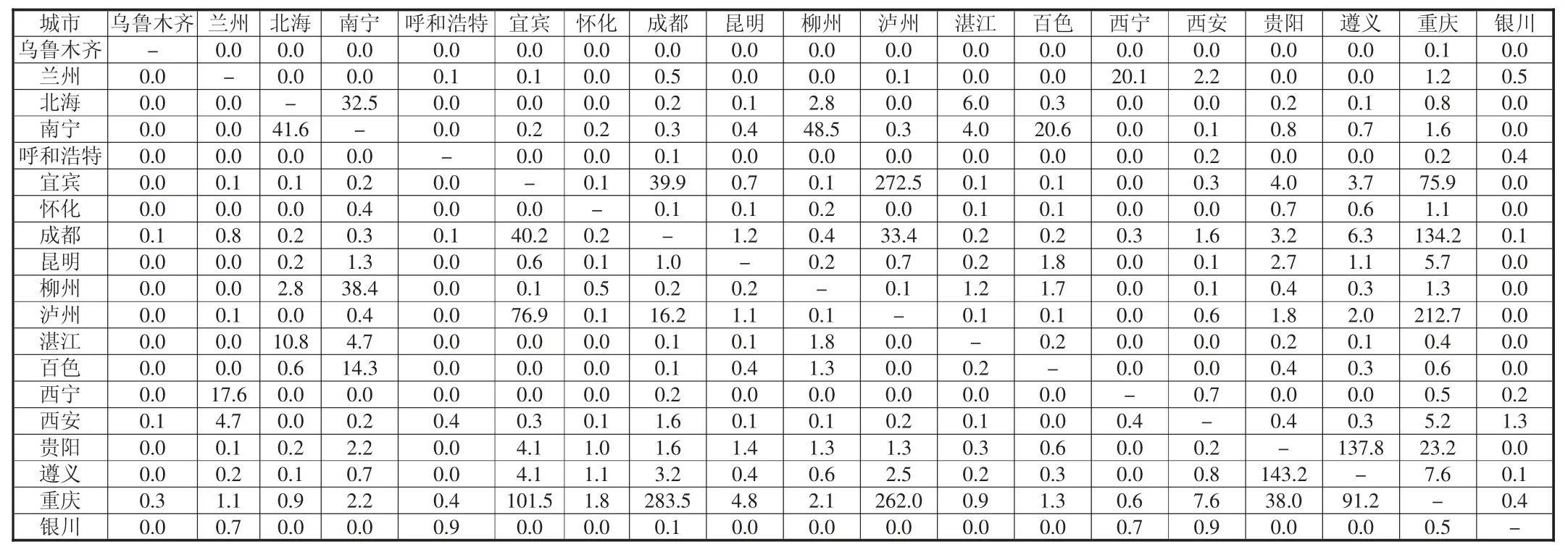

依據表4 的核算結果,將經濟聯系強度大致分為四個級別:一是緊密經濟聯系型,即經濟聯系強度水平大于100 的節點城市對,涉及3 對雙向城市和2 對單向城市對,即重慶<->成都、重慶<->瀘州、貴陽<->遵義、重慶->宜賓、宜賓->瀘州;二是較為緊密經濟聯系型,即經濟聯系強度處于50~100的節點城市對,涉及3 對單向城市對:瀘州->宜賓、重慶->遵義、宜賓->重慶;三是一般緊密經濟聯系型,即經濟聯系強度處于10~50 的節點城市對,涉及6 對雙向城市對和3 對單向城市對,即西寧<->蘭州、南寧<->北海、柳州<->南寧、成都<->宜賓、瀘州<->成都、重慶<->貴陽和湛江->北海、百色->南寧、南寧->百色;四是松散經濟聯系型,即經濟聯系強度小于10 的節點城市對,剩下的節點城市間的單向、雙向城市的經濟聯系均屬于松散聯系型。

表4 2019 年西部陸海新通道沿線城市間的經濟聯系強度

顯然,西部陸海新通道沿線節點城市間的經濟聯系強度較弱。對于沿線19 個節點城市所形成的342 對雙向節點城市對來說,緊密經濟聯系型、較為緊密經濟聯系型和一般緊密經濟聯系型的比重僅為2.3%、0.9%和4.4%,松散經濟聯系型節點城市對的比重達92.4%。且結合區位特征可知,沿線節點城市間經濟聯系強度極化現象較為明顯,具有總體弱、局部相對強的特點。

4.節點城市經濟聯系網絡的區塊特征分析

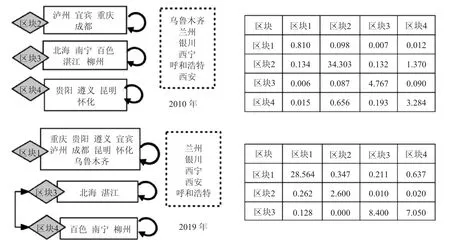

圖2 中左圖為強關系下的塊模型,右圖為塊密度矩陣。近十年來西部陸海新通道沿線節點城市經濟聯系網絡形成的區塊空間格局聚攏效應較為明顯,在空間分布上由3 個“內部關系相對緊密、外部關系比較松散”的強關系區塊子群和1 個“完全松散的”弱關系區塊子群構成,且各區塊子群的內部構成具有聚攏效應。

圖2 西部陸海新通道沿線城市經濟聯系強度的塊結構

2010 年沿線節點城市群的區塊結構呈比較明顯的地理性區域聚攏,截至2019 年這一聚攏效應更為顯著,以重慶為中心的區塊由2010 年4 個城市構成到2019 年發展為9 個城市構成,且烏魯木齊由弱經濟關系子群也進入到該強經濟關系子群;同時,經濟聯系網絡的區塊特征日趨明顯。無論是區塊子群內部密度,還是區塊子群外部密度,其水平均有所提高,且區塊子群內部密度明顯高于區塊子群外部的密度。

值得注意的是,現存區塊間的經濟聯系互惠性并不顯著。其中3 個強關系區塊子群均存在自反性,但僅有5 個節點城市構成的區塊子群區塊3 和區塊4 之間存在經濟聯系互惠。顯然,區塊子群內部經濟聯系相對較為緊密,但區塊子群間的經濟聯系互惠性有待提高,且區塊子群內部經濟聯系強度也存在較大差異,如北海和湛江雖然存在一定的經濟聯系強度,但仍存在較大的提升空間。此外,地理臨近對沿線節點城市經濟聯系強度的優勢尚未發揮完全,比如蘭州、銀川、西寧、西安和呼和浩特在地理位置上具有相對優勢,但在樣本期間這幾個節點城市的經濟聯系強度一直處于相對松散的狀態。

五、結論和政策建議

1.研究結論

文章基于城市中心職能強度測算、城市綜合發展質量水平測算、改進后的經濟聯系強度模型和塊模型等定量分析方法,對西部陸海新通道沿線節點城市的發展現況、經濟聯系、空間格局及存在問題進行剖析,得到的研究結論如下:

從綜合職能中心強度的視角來看,西部陸海新通道沿線節點城市的綜合職能中心強度呈現出較為明顯的“金字塔結構”;從綜合發展質量水平來看,各節點城市的綜合發展質量水平呈向好態勢,但呈現較為明顯的不平衡性,且各自間存在的增長差異可能會加深節點城市間發展的不平衡性;從經濟聯系強度來看,節點城市間經濟聯系強度雖呈明顯的增長趨勢,但極化現象不容忽視,且總體經濟聯系強度較弱;從板塊特征來看,區域聚攏日趨明顯,然而地理臨近優勢尚未發揮完全,區塊子群間的經濟聯系互惠性有待提高。

2.政策建議

第一,形成通道引領、核心城市區域支撐、多點高效帶動的城市群發展格局。目前,西部陸海新通道沿線節點城市的發展主要以重慶為中心的“單核心多層級空間分布格局”,須形成通道引領下多核心帶動的發展格局,可依托現存經濟聯系的區塊結構,構建區塊內核心引領以及區塊間的核心帶動模式。

第二,形成通道引領下轉型帶動的協同發展模式。目前沿線節點城市的綜合發展質量水平整體較弱,且表現為明顯的不平衡性。因此,應加快各節點城市的轉型步伐,在西部陸海新通道總體規劃的引領下,結合各自特征,對沿線節點城市的角色、功能和發展方向進行精準定位,形成高效的協同發展模式。

第三,培育通道經濟、增強通道集聚能力。由研究可知,西部陸海新通道沿線節點城市間現存經濟聯系強度總體較弱,將會制約“通道”落地“經濟”。因此,應培育通道經濟的聯系深度和廣度,推進節點城市間的深度開放合作,切實激發“通道”落地“經濟”。

第四,深化經濟聯系的地理臨近優勢。西部陸海新通道沿線節點城市間經濟聯系強度的優勢尚未完全發揮,需加快構建地理臨近優勢下的經濟協同模式;應完善現存子群區塊建設,探索區塊間的協同發展模式,突出節點城市在經濟聯系網絡中的作用,形成“以點帶片,以片帶面”的發展模式,加強沿線城市間經濟協同發展的空間關聯;西部陸海新通道范圍涉及廣度較大,應盡快建立健全沿線節點城市一體化運行體制機制,積極探索建立適宜沿線節點城市群發展的激勵和協調機制。