微氧耦合電化學強化污水厭氧消化的除碳脫氮

盧 艷,張鵬帥,2,張景新,*,何義亮,2

(1.上海交通大學中英國際低碳學院,上海 201306;2.上海交通大學環境科學與工程學院,上海 200240)

厭氧消化技術被認為是有機廢水處理與資源化的有效手段之一。然而,實際廢水成分復雜并同時含有C、N等有機污染物,使得傳統厭氧生物處理過程對有機廢水同步除碳脫氮的效率偏低。微生物電解池(MEC)是一種新型的有機廢水處理技術,已被證實能夠提高厭氧消化產甲烷性能,并有效去除污水中有機組分,如糖類、復雜性有機酸、腐植酸等[1]。MEC的電極表面可富集電活性微生物,從而刺激微生物種間電子轉移,提高厭氧甲烷產量[2]。但整個厭氧體系缺乏溶解氧(DO),硝化過程不易發生,因此,傳統厭氧生物過程以產甲烷為主,對脫氮的貢獻較低。研究[3]發現,介入微量DO可提高厭氧消化的穩定性。微好氧環境介于好氧和厭氧條件之間,DO質量濃度為0.2~1 mg/L,在該條件下可允許利用不同氧類型的微生物共存[4]。微氧條件下,好氧菌、厭氧菌及兼性好氧菌等微生物可在具有DO濃度梯度的生物絮體中生長[4],從而實現有機污染物在單個反應器中同時被去除。同時,微氧條件下的高CODCr去除率、高沖擊負荷能力及較低的處理成本等優點使之受到越來越多的關注[5]。因此,微氧介入有望加速厭氧體系脫氮[6],并且MEC可以通過電極提供的電子實現硝態氮和亞硝態氮的生物電化學反硝化[7]。然而,目前關于微氧介入鐵碳電化學體系的廢水厭氧處理的研究較少。

該研究采用微氧耦合鐵碳MEC的厭氧處理方法,考察微氧耦合電化學對體系C、N去除效果的影響,并采用16S rRNA高通量測序手段分析微氧對微生物群落結構及其變化規律的影響。

1 試驗部分

1.1 試驗裝置

本試驗采用小試規模的污水處理反應器,主要裝置為鐵碳MEC。反應器由內徑為58 mm、高為110 mm的玻璃圓筒組成,利用硅膠蓋子將反應器瓶口密封,總體積為300 mL,有效運行體積為200 mL。通過恒溫水浴加熱使運行溫度維持在35 ℃,本試驗采用半連續式進料方式,外加電壓為0.6 V,利用空氣注射方式實現DO質量濃度為0.84 mg/L的微氧環境。通過氣袋集氣法收集沼氣用于測量。空白組(C0)無電極加入,也無微氧介入。試驗組包括3組反應器,第一組為未加入微氧的鐵碳電化學反應器(CC1),第二組為微氧介入的鐵碳電化學反應器(FC1),第三組為微氧介入并將電極延長2倍的鐵碳電化學反應器(FC2)。其中,FC1和CC1的陰極為碳棒(直徑為7 mm、高為30 mm),陽極為高純度鐵(厚度為0.3 mm、高度為27 mm)。FC2的鐵片厚度為0.3 mm、高為54 mm,碳棒直徑為7 mm、高為60 mm。連接陰極和陽極的導電線間垂直距離為25 mm。

1.2 接種污泥與廢水

接種污泥取自污水處理廠厭氧污泥,種泥指標如表1所示,每個反應器接種100 mL種泥。試驗以模擬廢水為待處理廢水,碳源為葡萄糖,進水pH采用1.5 g/L NaHCO3緩沖溶液加以調控,維持pH值為7.3~7.5。試驗分3階段進行,第一階段無碳源投加(第0~26 d),第二階段投加的CODCr質量濃度為100 mg/L (第27~39 d),第三階段投加的CODCr質量濃度為750 mg/L(第40~52 d)。

表1 試驗接種污泥指標

1.3 常規指標分析方法

厭氧消化液定期取樣,離心后取上清液經聚醚砜(PES)濾膜針頭式過濾器(0.45 μm,上海泰坦科技股份有限公司,中國)過濾后測定:CODCr測定采用快速消解分光光度法;TN采用過硫酸鉀消解法,在經120 ℃消解后通過多參數水質分析儀(LH-3BA,連華科技,中國)內置的總氮測定儀進行濃度測定;氨氮采用納氏試劑分光光度法;采用已標定的DO電極(DO-958-S,上海雷磁,中國)測定體系DO濃度;采用氣相色譜儀(GC-2014,島津,日本)測定污水處理過程中產生的甲烷濃度。

1.4 微生物分析與電化學分析方法

選取第52 d樣品中的C0和FC2測定微生物群落組成,采用通用引物CCTACGGGNGGCWGCAG和GACTACHVGGGTATCTAATCC對16S rRNA基因的V3~V4對古菌和細菌分別進行聚合酶鏈式反應擴增,利用Illumina MiSeq平臺進行高通量測序。在試驗第53 d運用循環伏安掃描法檢測反應器內運行體系的電化學活性。采用三電極體系,石墨棒為工作電極,鉑片為對電極,Ag/AgCl作參比電極,掃描電壓為-1~1 V,掃描速率為50 mV/s。

2 試驗結果與討論

2.1 厭氧消化產甲烷及CODCr去除效果分析

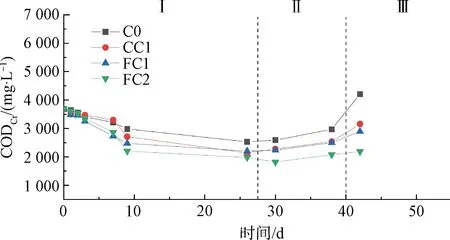

甲烷產量和CODCr濃度變化如圖1和圖2所示。在階段I中,初始CODCr質量濃度為3 681 mg/L,由于體系無外加碳源,FC2的CODCr降解率較空白組C0提高15%,較CC1和FC1分別提高10.63%和8.82%,表明在僅利用體系內部碳源的條件下,FC2對內部碳源的轉化率更高(46.31%)。由于空白組有機物消耗速率較慢,整個階段甲烷日產量變化較為平緩。對于試驗組而言,加入微氧的鐵碳電化學組FC1可顯著提高甲烷產量,最大日甲烷產量分別是FC2、CC1、C0的1.06、4.07、3.48倍,表明微氧和外加電壓的共同作用可有效提高沼液中有機物的生物轉化和厭氧產甲烷效率。階段I結束后,開始提高有機負荷,自27 d開始每日向體系加入碳源100 mg/(L·d),階段Ⅱ中C0平均甲烷產量為4.24 mL/d,FC2較其他3類反應器達到最高平均甲烷產量(15.19 mL/d)。在階段Ⅲ中提高外加碳源量至750 mg/(L·d)。如圖1所示,階段Ⅲ末期(第52 d),FC1、FC2、CC1、C0的甲烷平均產量分別為47.74、58.17、9.85、7.43 mL/d,鐵碳電極電化學反應器的產甲烷活性明顯優于空白組C0,且FC2平均甲烷產量最大可提高至91.85 mL/d,是空白組的4.5倍。該結果表明,在提高有機負荷的情況下,鐵碳電化學體系對有機負荷的響應能力仍然較好。FC1在階段Ⅲ的產甲烷能力明顯強于CC1,產生這一現象的可能原因是,在低DO濃度的兼性環境下,微生物的碳源利用及代謝調控能力均得到提升,許多缺氧和厭氧條件下的除碳反應可以同步進行[8],而低DO水平是實現亞硝酸型同步硝化反硝化的關鍵,微氧通過影響有機物的降解特性,可能構成反硝化菌所需的缺氧微環境[9]。

圖1 甲烷產量變化

圖2 CODCr濃度變化

2.2 脫氮效果分析

電化學耦合厭氧消化處理過程中,主要通過TN和氨氮來反映有機底物的脫氮效果,圖3(a)為4類反應器的TN濃度隨運行時間變化的情況,圖3(b)為4類反應器氨氮含量的變化情況。由圖3可知,在3個階段不同有機負荷條件下均表現出一定脫氮效果,而進水CODCr濃度對脫氮效率具有較大影響。圖3(a)中,隨著進水CODCr濃度逐漸增加,TN的去除率逐漸提高。該現象可能是階段I和階段Ⅱ碳源不足,導致氨氮去除率均低于40%。在低有機負荷條件下,鐵的投加量和微氧是影響脫氮效果的關鍵因素。經分析可知,在階段I的第1~12 d中,FC2的平均每天脫氮率為2.68%,FC1脫氮率為1.94%,而CC1脫氮率為1.75%,該結果表明,在碳源不足的情況下,微氧對脫氮量的影響較為顯著。這一現象與許金龍[10]通過Fe(Ⅱ)促進反硝化的試驗結果類似,該現象可能是由于微氧的介入保證了無外加碳源條件下硝化細菌的積累,加速還原態氮發生硝化作用,增加了陽極鐵的電子受體,使得FC1、FC2脫氮效果有所提升。在階段Ⅱ中,不同體系的TN濃度較高,這與徐艷秋[11]關于污染水中TN的去除研究結果類似,這可能是因為C/N仍不能滿足反硝化作用的需求以至于硝態氮不斷積累,硝化作用強于反硝化作用,致使TN濃度出現升高趨勢。在階段Ⅲ中,有機負荷較高,各組氨氮去除率也均呈現連續上升趨勢。其中,C0、CC1、FC1、FC2去除率分別為61.9%、67.5%、73.8%、79.4%,可見FC2在該階段氨氮去除率上升趨勢最為明顯。該結果表明,進水CODCr負荷提高至750 mg/(L·d)期間,微氧條件對TN去除率具有顯著影響。TN去除率顯著提升,FC2在整個階段中(階段I~Ⅲ)的TN去除率較FC1、CC1、C0提高5.8%、8.3%、18.1%。FC2、FC1較其他兩類反應器TN去除率最佳,可能的原因是硝化細菌對體系內的微氧具有較高的親和力。與FC1相比,提高鐵的投加量,使得FC2氨氮去除率提高了5.8%,過程中可能涉及微氧氧化氨氮,形成的硝態氮通過氧化Fe(Ⅱ)轉化為氮氣,從而達到反硝化效果[2]。其中由于FC2體系具有更多的鐵含量,可以保證脫氮過程中Fe(Ⅱ)的供應[12],而CC1沒有介入微氧,氨氮轉化的途徑有所限制,這是CC1的氨氮去除率低于其他兩類電化學反應器的潛在因素。

圖3 TN、氨氮變化

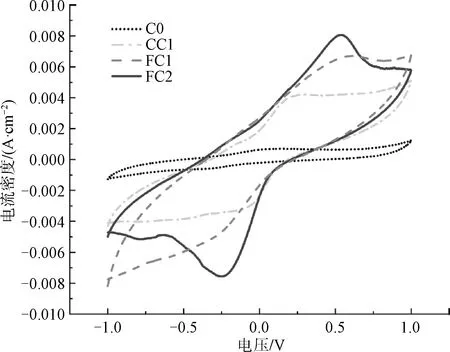

2.3 電化學特性分析

微氧耦合電化學反應器中,主要利用微生物的電子傳遞過程來實現脫氮除碳,因此,對循環伏安曲線的電化學分析可知體系的電子轉移強度情況[11]。理論上,電極傳遞的電子通過數可根據封閉面積的大小來估計,即電化學曲線封閉面積越大,電極的電容越大[13]。如圖4所示,利用Origin對峰面積數學積分處理,可得空白組C0的絕對峰面積SC0=0.001 25 V·A/cm2,而CC1的絕對峰面積SCC1=0.005 80 V·A/cm2,由此可知鐵碳電化學體系可提高體系中的電子傳遞強度。另外,可以發現,FC1的絕對峰面積明顯高于C0。該結果表明,當體系介入微氧時,電子傳遞強度進一步被提高,同時兼具更高的電子存儲容量,這為脫氮反應提供較為充足的電子供體。對比FC1與CC1的峰面積可知,SFC1較SCC1僅高出0.000 45 V·A/cm2,說明鐵碳電解池和微氧鐵碳電解池均具有較強的電子傳遞能力。當提高鐵含量后,具有2倍鐵的微氧鐵碳電化學反應器FC2表現出最佳的電子傳遞強度,SFC2=0.009 27 V·A/cm2,較SCC1提高了約59.8%,且FC2在E=-0.24 V處具有顯著的電致產甲烷電位峰[14]。由此可知,同等微氧條件下提高電解池中的鐵含量可有效增強體系的電子傳遞強度,從而促進微生物之間的電子傳遞效率,強化水解發酵菌和產甲烷菌之間的種間電子傳遞,促進厭氧發酵過程和甲烷的產生,從而實現除碳過程。FC2較FC1表現出突出還原峰(E=-0.249 3 V),具有更顯著的還原性,說明適量提高鐵的含量能夠強化氨氮轉化的電子轉移能力,在該電化學體系中有助于還原亞硝態氮和硝態氮,提升了TN的處理性能。

圖4 循環伏安曲線對比

2.4 微生物群落組成分析

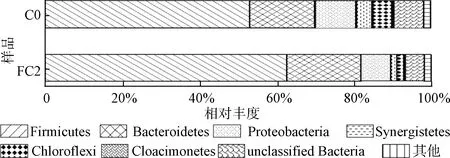

為了研究微氧介入的電化學體系在厭氧污水處理中的微生物群落結構,根據相對豐度基于門水平對C0和FC2進行對比,各體系污水微生物群落結構如圖5所示。其中厚壁菌門 (Firmicutes)是最具優勢的門,擬桿菌門(Bacteroidetes)次之,在FC2中分別占比為62.51%、19.29%,較C0提高9.44%、2.46%。厚壁菌門的大部分菌是可降解各種揮發性脂肪酸的共生菌,并且Firmicutes還可產生一些產甲烷的前體,如乙酸鹽、丁酸鹽、氫氣和CO2,在厭氧消化器和活性污泥系統中經常能夠檢測到丁酸這類揮發性脂肪酸[15-16]。擬桿菌門是參與多糖降解功能最重要的菌群,Bacteroidetes可加速糖類、蛋白質和纖維素等大分子的水解和酸性發酵過程,其分泌的胞外水解酶可將有機物分解為可溶單體或二聚體[17]。FC2中Bacteroidetes相對豐度明顯高于C0的豐度,因此,微氧耦合鐵碳電化學體系有利于加速水解過程。

圖5 C0和FC2基于門水平的細菌相對豐度

圖6為C0和FC2的屬水平的微生物群落結構分布。由圖6可知,FC2中的Petrimonas相對豐度為5.42%,明顯高于空白組C0(0.058%)。已有研究[18]證明,生物陰極上產氫細菌Petrimonas通過接受氫離子的生物化學方式產生氫氣和質子,說明FC2可能富集嗜氫型產甲烷菌。同時,厭氧處理的過程中FC2的Lutispora豐度較C0提高1.24%,Lutispora是一種與Methanosarcina豐度呈正相關的菌屬[19],對蛋白質物質的降解具有重要作用。該結果表明微氧耦合鐵碳電化學體系可能提高Methanosarcina富集程度。

圖6 基于屬水平的微生物群落結構分布

此外,Aminobacterium為氨化細菌菌屬,在厭氧環境中,其可以通過氨化反應降解有機氮將其轉化為氨態氮。由圖6可知,介入微氧的鐵碳電化學系統中產氨菌Aminobacterium的相對豐度較C0降低2.7%,表明FC2反應體系對Aminobacterium具有一定抑制作用。但前文研究表明,FC2的介入明顯提高了脫氮效率,表明微氧體系介入對脫氮效果提高的主要機制不是氨化作用,而是后續脫氮過程。屬水平范圍內的反硝化菌屬Advenella豐度在FC2中(2.43%)明顯高于C0組(0.7%)也與該結論相符[20]。Advenella中具有可還原亞硝酸鹽的兼性好氧菌,在DO濃度較低且存在硝態氮的環境下,以有機物為電子供體發生反硝化作用[21]。電化學反應器中的硝態氮可能經陽極氧化氨氮實現轉化,比如電化學活性菌Petrimonas將電子傳遞至陰極,還原體系中的硝態氮,在向反硝化菌提供亞硝酸鹽的過程中發揮重要作用[22]。

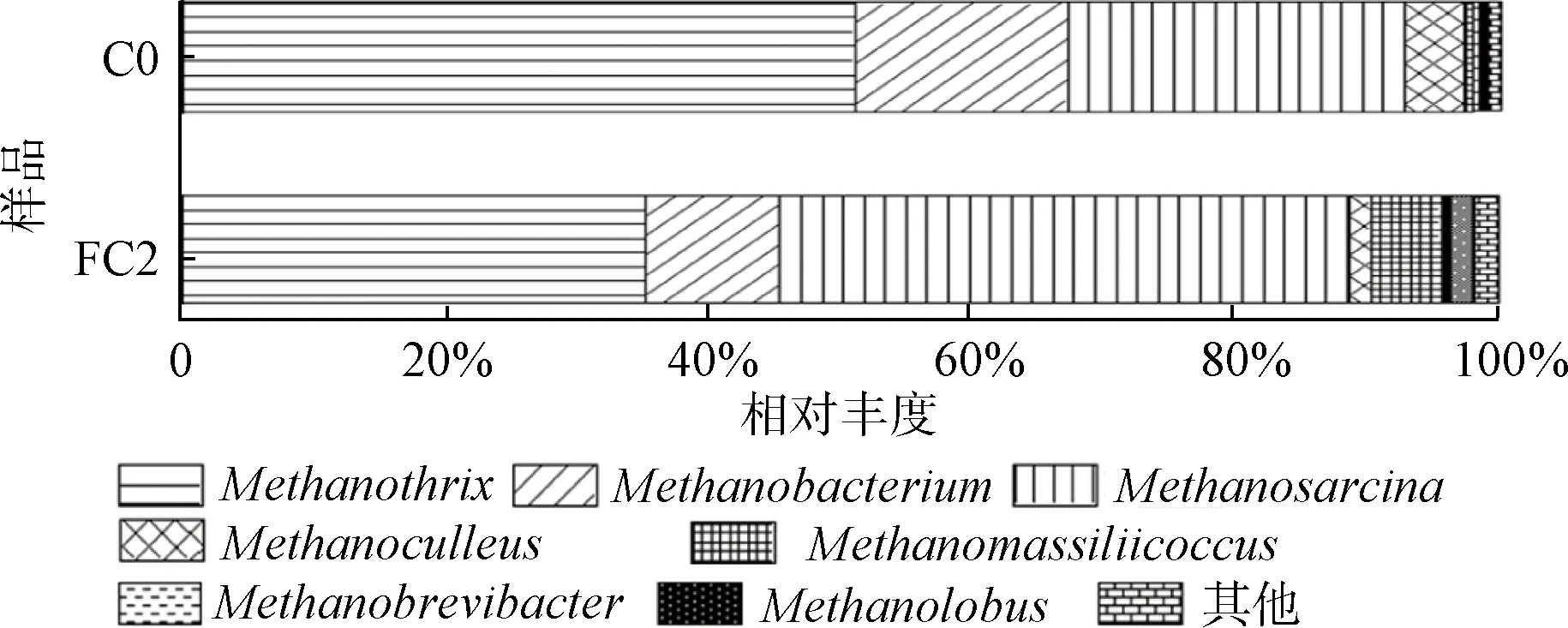

FC2和C0反應器污泥基于屬水平的古菌由圖7所示。FC2的Methanosarcina相對豐度為43.26%,Methanomassiliicoccus相對豐度為5.35%,較C0提高4.69%。Methanomassiliicoccus是一種甲基營養型產甲烷菌,在中溫條件下可利用甲醇、甲胺、二甲胺等甲基底物同氫氣結合產生甲烷[23]。其中,Methanothrix是各類反應器中另外一種優勢菌屬。Methanothrix被認為是主要利用乙酸進行產甲烷活動的菌屬[24]。由圖7可知,C0中的Methanothrix明顯富集,相對豐度約為FC2的1.45倍,試驗組FC2中的優勢菌群為Methanosarcina,豐度較C0提高17.76%。說明微氧介入的鐵碳電化學體系可有效提高復合型產甲烷古菌Methanosarcina的豐度。該菌是一種多功能的產甲烷菌,包括可直接從電極吸收電子的菌種[25],其中的某些菌被認為可通過Fe(0)析氫的方式利用氫氣[26],也可直接利用乙酸產甲烷[27]。整體而言,微氧介入的鐵碳電化學體系可富集具有多途徑產甲烷功能的菌群。

圖7 C0和FC2基于屬水平的古菌相對豐度

3 結論

微氧耦合鐵碳電化學體系顯著提高了有機廢水厭氧處理過程中的同步脫氮除碳效率。其中,在無外加碳源階段,原始沼液中CODCr去除率最高可達46.31%,相較空白組提高15%。在微氧介入的二倍鐵陽極電化學體系當中,氨氮去除效果最佳,脫氮率高達79.4%,TN的去除率相較空白組提高18.1%。介入微氧的鐵碳電化學體系改變了微生物群落結構及產甲烷功能菌豐度,其中除碳相關功能菌群門水平內Firmicutes、Bacteroidetes相對豐度為62.51%、19.29%,明顯高于對照組C0(提高了9.44%、2.46%),此外,與脫氮作用相關的微生物豐度也有所提高。