基于數據挖掘的中醫藥治療小兒濕疹組方用藥規律研究

王釔杰 劉璐佳 郭婷婷 胡帥航 王有鵬

(1 黑龍江中醫藥大學,哈爾濱,150006; 2 長春中醫藥大學,長春,130117; 3 中國中醫科學院廣安門醫院,北京,100053; 4 黑龍江中醫藥大學附屬第二醫院,哈爾濱,150001)

小兒濕疹是由多種因素介導的一類皮膚炎癥性疾病,臨床上以慢性、反復發作性、瘙癢性等為其主要特征[1],目前本病的發病機制尚未明確,普遍認為與環境因素、遺傳因素、IgE介導的超敏反應等因素有關[2]。近年來小兒濕疹的發病率在世界范圍內逐年上升,并且輕癥患者占比很低[3]。根據流行病學調查顯示在世界范圍內兒童濕疹的發病率高達8.7%~18.1%,其中患兒在出生后的第1年內發病率可高達50%,患兒在1~5歲時發病率可占30%[4],此外兒童時期罹患濕疹會使支氣管哮喘的患病概率大大增加[5-6]。本病發作時瘙癢難耐,夜臥不安,并存在一定的胃腸吸收障礙,嚴重影響了患兒的生命質量。西醫治療通常應用抗組胺藥、糖皮質激素以及免疫調節劑等藥物[7],但不良反應較多,長時間應用會產生耐受性、依賴性。

中醫學具有獨特的辨證論治體系,中藥之性味不僅能祛除邪氣,還可糾正患體的偏性;中醫藥遵循個體化的治療原則,臨床中許多醫家在小兒濕疹的治療方面取得了良好的療效,且無任何不良反應。如寒地兒科王有鵬從寒地患兒體質出發,從濕熱論治該病,以分消走瀉法從根本上治療濕疹[8];汪受傳認為濕疹患兒屬伏風內潛的體質,從伏風論治小兒濕疹[9];王素梅認為本病之標為外邪侵襲,其本在臟腑功能失調,分期論治小兒濕疹取得良好的療效[10]。但由于各位醫家辨證思想不一,選方用藥存在差異,難以整體地把握各位醫家治療小兒濕疹的用藥規律及診療思路,使得中醫藥的傳承發展出現困難,因此本研究收集國內相關數據庫治療小兒濕疹的方劑,運用中醫傳承輔助平臺(V 2.5)進行數據挖掘[11],分析并總結中醫藥治療小兒濕疹的用藥組方規律,以期為小兒濕疹的臨床治療及新藥開發提供參考。

1 資料與方法

1.1 數據來源 檢索國家知識基礎設施數據庫(China National Knowledge Infrastructure,CNKI)、中國學術期刊數據庫(China Science Periodical Database,CSPD)、中文科技期刊數據庫(Chinese Citation Database,CCD)。檢索年限為2000年1月1日至2021年12月31日。

1.2 文獻的檢索策略 進入CNKI、CSPD、CCD使用高級檢索,將檢索詞定為(“小兒濕疹”OR“兒童濕疹”OR“嬰幼兒濕疹”)AND(“中醫治療”OR“中醫藥治療”),檢索選項選擇“主題”。

1.3 納入標準 納入有關中醫或中西醫結合治療兒童濕疹的文獻,文獻形式可為名醫經驗、理論探討、臨床觀察等。

1.4 排除標準 排除方劑組成不完整的文獻,以外治法為主的文獻,民族醫藥類文獻,護理類文獻,綜述以及動物實驗研究。

1.5 數據庫的建立與規范

1.5.1 數據庫的建立 將篩選得到的方劑由專人錄入TCMISS(V 2.5),完成錄入后由另外2人進行校對審核,以確保數據挖掘結果的準確性。

1.5.2 數據庫的規范 由于中藥存在異名同藥的情況,為了避免影響數據準確性、降低藥物出現頻次,故參照2020版《中華人民共和國藥典》對中藥名稱作規范處理后再進行系統錄入,如云苓、生地黃、山梔、扁豆等分別統一記為茯苓、生地黃、梔子、白扁豆等[12]。

1.6 數據分析 應用TCMISS(V 2.5)“統計報表”模塊下的“基本信息統計”功能,對藥物、四氣、五味、歸經的頻次進行統計分析;利用“數據分析”模塊下的“組方規律”與“新方分析”功能對組方用藥模式、關聯規則進行分析,并挖掘新處方。

2 結果

經過篩選,剩余符合要求的文獻為160篇,其中包含有效處方200首。

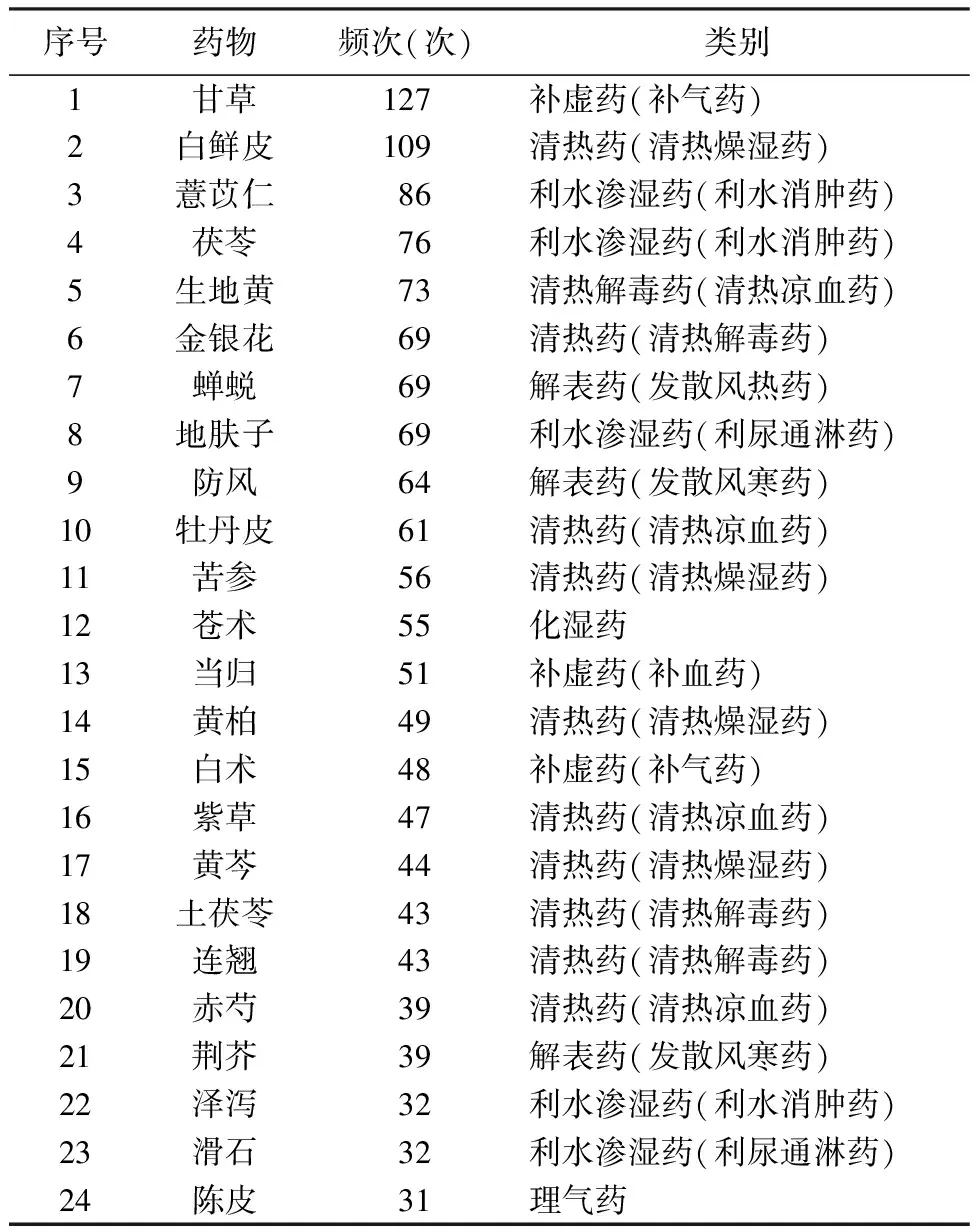

2.1 用藥頻次分析 納入的200首處方共涉及到206味中藥,其中藥物使用頻次大于60次的中藥有10味,分別是甘草、白鮮皮、薏苡仁、茯苓、生地黃、金銀花、蟬蛻、地膚子、防風、牡丹皮。見表1。

表1 小兒濕疹用藥頻次大于30次比較

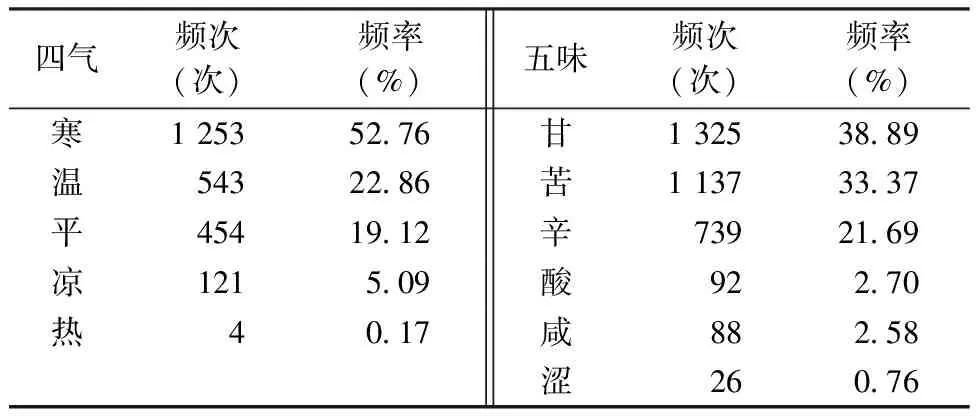

2.2 藥物的四氣五味及歸經分析 對治療小兒濕疹所涉及到的206味中藥進行四氣五味分析,藥性方面主要以寒、溫、平性藥物為主,分別占52.76%、22.86%、19.12%,其次為涼性藥物和熱性藥物,藥味以甘(38.89%)、苦(33.37%)、辛藥(21.96%)味為主。見表2。在歸經方面,前3位分別為胃經(1 138次)、脾經(1 088次)、肝經(1 061次),其余依次為肺經、心經、腎經、膀胱經、大腸經、小腸經、膽經、心包經以及三焦經。見表3。

表2 小兒濕疹常用藥物的四氣五味使用頻次

表3 小兒濕疹常用藥物的歸經頻次(次)

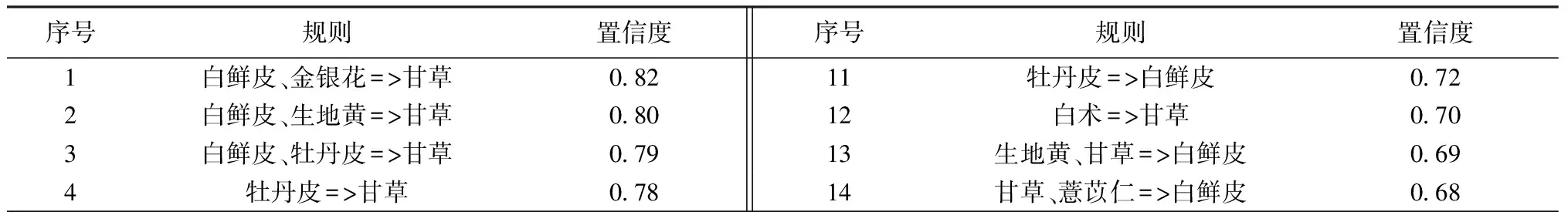

2.3 關聯規則與組方規律分析 得到39對藥物組合共涉及中藥15味。見表4。其核心藥物包括白術、茯苓、蒼術、當歸、甘草、防風、蟬蛻、地膚子、牡丹皮等15味藥物,其網絡化展示見圖1。共得到20條關聯規則。見表5。

圖1 核心藥物用藥模式網絡

表4 小兒濕疹常用藥物模式比較

表5 小兒濕疹常用藥物關聯規則分析結果

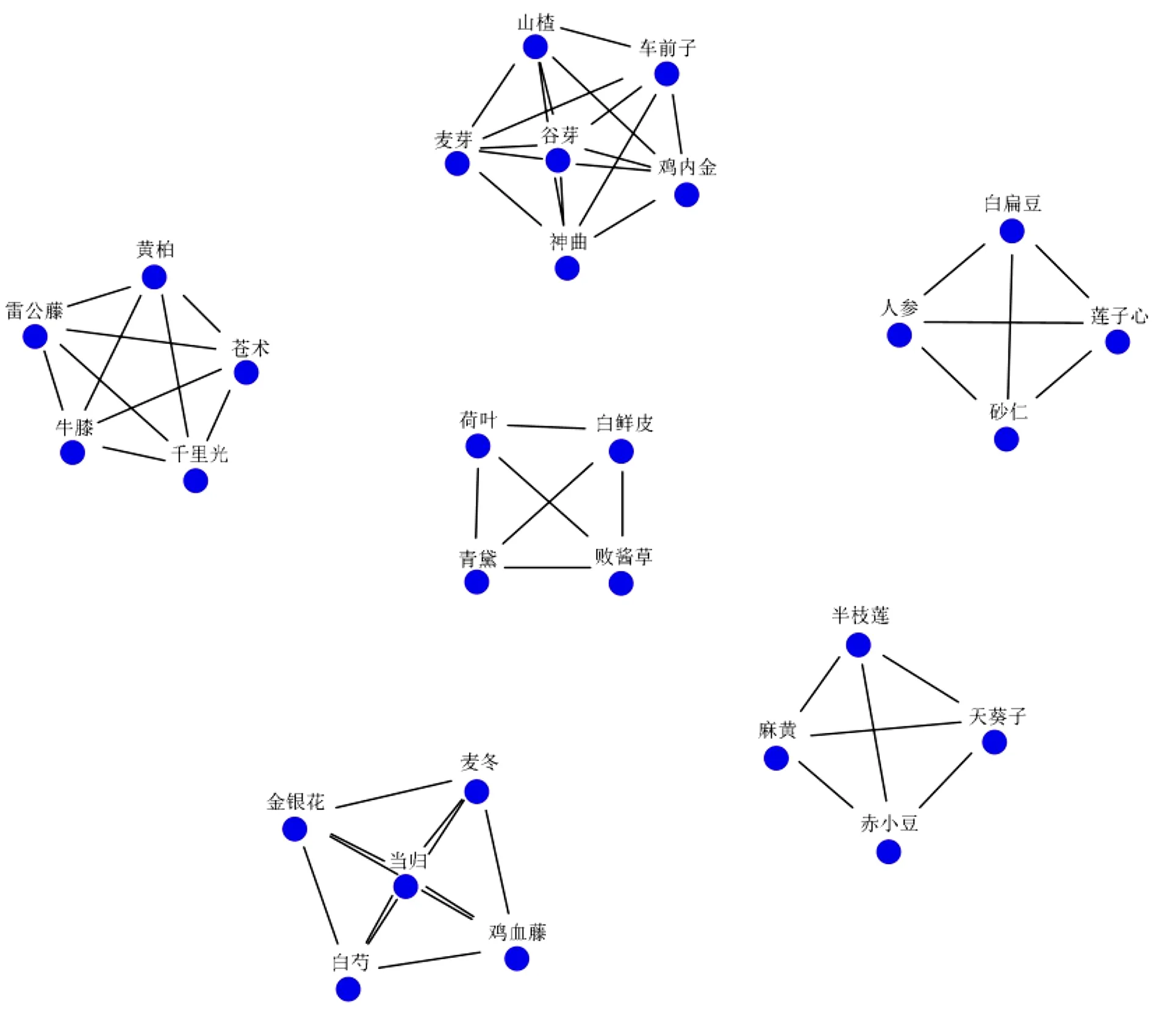

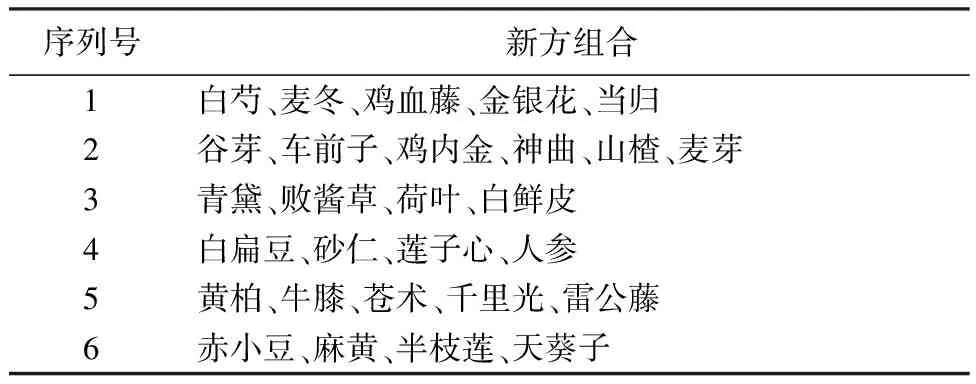

2.4 新方分析 基于復雜系統熵聚類進行新方分析,將相關度設置為5,懲罰度設置為2,演化得到6個新方,并進行網絡化展示。見表6,圖2。

圖2 新處方網絡化展示

表6 復雜系統熵聚類分析得到的新處方

3 討論

中醫古籍中沒有明確記載濕疹之病名,但基于本病臨床表現,可將其歸為“濕瘡”“四彎風”“奶癬”“浸淫瘡”等范疇,其病因病機的記載最早見于《黃帝內經·素問·至真要大論篇》“諸痛瘡瘍,皆屬于心”[13],闡釋了皮膚類疾病的病因病機。在《瘍科心得集·辨諸瘍總論》中亦提出“血熱肉濕,熱與濕合,浸淫不休,潰敗肌膚,而諸瘡生矣”[14]。《諸病源候論》指出“小兒五臟有熱,重發肌膚,外為風濕所折,濕熱相搏身體……故謂之浸淫瘡也”[15]。

小兒臟腑嬌嫩,形氣未充,腠理薄弱,在外易受到風、濕、熱等邪氣影響,又因小兒脾常不足,消化功能尚未完善,乳食不知自節,家長護理不當則損傷脾胃,導致運化功能失常,濕熱內生,內有濕熱又外感邪氣,內外相合發為濕疹。脾為后天之本,氣血化生之源,谷稔之邪損傷脾胃,氣血生化乏源又可以導致本病加劇。土生金,脾胃濕熱內蘊可傳至肺,脾胃濕熱易克腎水,學齡期至青春期兒童易受外界因素影響,出現肝氣郁結的情況,肝氣橫逆伐脾,致肝熱脾濕,出生時若其母素有蘊熱,胎熱內生,易致小兒心火亢盛,故小兒的發病與脾胃、心、肝、腎關系密切。

3.1 藥物頻次分析 本研究所納入的200首方劑涉及206味中藥,其中使用頻次大于60次的中藥包含10味,分別是甘草、白鮮皮、薏苡仁、茯苓、生地黃、金銀花、蟬蛻、地膚子、防風、牡丹皮。其中補虛藥1種,清熱藥3種,利水滲濕藥3種,解表藥2種,清熱解毒藥1種。甘草使用頻次最高,其次為白鮮皮、薏苡仁、茯苓、生地黃等。可見中藥治療小兒濕疹主要以健脾、祛濕、清熱為主,其次為祛風、活血。

甘草為使用頻次最高的藥物,《本草約言》云“甘草味甘緩而補,有調和相協之義,緩、和、補三字,盡其用也”。其中,“緩”則體現在緩和峻猛之品,俾其無伐正氣;“和”則因其作用和緩,故多做輔助藥用以調和諸藥,誠如《本經疏證》所云之“曲當病情”;“補”主要體現在其味甘能補,能補脾胃不足而益中氣,使脾健而濕去。此外,本品又長于清熱解毒,善治熱毒瘡瘍。

白鮮皮性味苦寒,《本草原始》載:“白鮮皮,入肺經,故能祛風,入小腸經,故能祛濕,夫風濕既除,則血氣自活而熱亦去。”故其具有良好的清熱燥濕,祛風止癢之功。《藥性論》載其“治一切熱毒風、惡風、風瘡、疥癬”,故本品常用于濕疹,濕熱瘡毒,黃水淋漓,風疹或疥癬瘡癩等癥。研究表明白鮮皮抗濕疹的機制可能與上調白細胞介素-10,下調白細胞介素-17與白細胞介素-22的表達有關[16];此外,白鮮皮提取物能夠提高致癢閾值并對抗Ⅳ型變態反應,對于濕疹的治療具有良好效果[17]。

薏苡仁味甘、淡,性涼,本品可上行清肺熱,以使水之上源清凈;下行理脾濕,以健脾利水滲濕。薏苡仁為三仁湯重要組成,《濕熱病》載:“太陰內傷,濕熱停聚,客邪再至,內外相引,故病濕熱。”因此濕熱為病之治療法則應清熱與祛濕二者兼顧。三仁湯作為經典清熱利濕方劑具有廣泛的臨床適應性,組方精簡,宣上暢中滲下,通利三焦,清利濕熱,對濕疹有較好治療作用[18]。

茯苓甘淡而平,甘則能補,但補而不峻;淡則能滲,但利而不猛。本品既能扶正,又可祛邪,故為健脾滲濕之要藥。李時珍謂茯苓為水氣轉輸之要品,水氣在體內之運行必先上行滋水之上源,而后才能下降通調水道,下輸膀胱,才有利濕邪從小便而去。實驗研究認為茯苓對水腫大鼠產生利水滲濕的作用可能是通過調節水孔蛋白1及抗利尿激素水孔蛋白2相關通路實現[19]。

3.2 藥物性味及歸經分析 本研究結果顯示中醫藥治療小兒濕疹藥性以寒性為主,約占52.76%,蓋因本病乃由乳食不當,脾胃受損,濕熱內生,復受濕熱之邪侵襲,內外邪氣相搏,郁于肌膚所致;又況小兒體稟純陽,陽常有余,感受外邪易從陽化熱,發病以熱證偏多,故用藥上以寒性藥物為主,以清熱利濕。藥味以甘、苦、辛為主,甘能補虛,健脾益氣,以利濕邪;苦能燥濕泄熱,辛則能散能行,以祛風除濕,兼能活血行氣,所述藥味多具清熱利濕、祛風止癢之效。結果顯示治療小兒濕疹藥物主入脾、胃、心、肝經,這與本病發生的相關臟腑即“脾、肺、心、肝”較為吻合[20]。

3.3 組方規律探討 通過組方規律所得的用藥模式中,頻次最高為白鮮皮與甘草,其次為甘草與薏苡仁、白鮮皮與薏苡仁,上3味為小兒濕疹證治的核心藥物。白鮮皮性味苦寒,能清熱燥濕,祛風解毒;甘草甘平,補脾益氣,清熱解毒,調和諸藥;薏苡仁甘、淡,性涼,功在利水滲濕,健脾除痹。上藥共奏清熱利濕、祛風止癢,健脾益氣之功。此外,甘草與茯苓、牡丹皮等配伍使用均較多。茯苓甘、淡,甘則能補,淡則能滲,藥性平和,與甘草合用,共奏利水滲濕、健脾益氣、調和諸藥之功;牡丹皮苦、辛,性微寒,入心肝血分,善于清解營血分實熱,清熱涼血之中,又善于散瘀消癰,與甘草合用,一清一補,兼顧健脾與清熱。

通過進一步關聯規則分析得出核心用藥為白鮮皮,金銀花=>甘草(置信度0.82)、白鮮皮,生地黃=>甘草(置信度0.80),置信度≥0.8,提示本病證治核心用藥為白鮮皮、金銀花、生地黃、甘草,上4味藥組成是由《瘍醫大全》中白鮮皮湯化裁而來,具有清熱解毒,祛風除濕之功,體現了小兒濕疹的主要治則。白鮮皮,牡丹皮=>甘草(置信度0.79)、甘草,地膚子=>白鮮皮(0.77)、黃芩=>甘草(置信度0.77)、連翹=>白鮮皮(置信度0.74)等關聯規則置信度均大于0.7,說明輔助用藥為牡丹皮、地膚子、黃芩、連翹等。由此可見小兒濕疹發病多由內外因素引起,外因責之于風濕熱邪,內因責之于乳食不當,脾胃受損,內外合邪,郁于肌膚所致。臨證以祛風除濕止癢為基本治則,治療根據證候特點佐以清熱、健脾、涼血等法。

3.4 新方探討 使用無監督熵層次聚類算法得到6首新處方,處方1有祛風解毒,養血潤燥之功,由當歸、白芍、麥冬、雞血藤、金銀花組成,其中金銀花清熱解毒,疏散風熱;麥冬養陰益胃生津,白芍養血柔肝;當歸活血補血,為血中之氣藥;雞血藤在活血的同時又能疏通筋絡,3藥相伍共奏活血補血之功,正如南宋醫家陳自明所言:“治風先治血,血行風自滅。”處方2由山楂、神曲、麥芽、谷芽、雞內金、車前子組成,其中前5味藥均以健脾消食為主,體現了脾胃在小兒濕疹治療中的重要性,亦突出了張機“保胃氣,存津液”的基本原則,配伍車前子利水滲濕,健運脾胃的同時使水濕之邪從小便而去。處方3具有燥濕清熱,涼血解毒之功,方中敗醬草清熱解毒,祛瘀消癰;青黛涼血消斑,荷葉可以清暑化濕,涼血止血。3藥合用可在活血的同時清解血中之熱,再加用白鮮皮以增強燥濕止癢之力。處方4為參苓白術散的重要組成,有健脾除濕,養心安神之功,方中砂仁、人參健脾益氣,白扁豆化濕和胃,蓮子心養心安神、補益脾胃,四藥合用能達到培土制水之妙用,現代研究表明參苓白術散加減通過抑制患者炎癥反應,增強免疫功能,從而提高亞急性濕疹的臨床療效[21]。處方5是由《醫學正傳》中三妙丸化裁而來,有清熱燥濕止癢之功,佐以千里光清熱解毒利濕,雷公藤祛風除濕、活血通絡。諸藥相合,內外兼顧,在內活血燥濕清熱,在外能祛風除濕。處方6由《傷寒論》中的經典方麻黃連翹赤小豆湯加減化裁而來,有清熱解毒利濕,解表散邪之功。方中麻黃開宣肺氣以利水濕,赤小豆解毒利水消腫,半枝蓮清熱解毒、化瘀利水,天葵子清熱解毒消腫。4藥合用可使濕熱之邪從上下分消。

本文運用中醫傳承輔助平臺對中醫藥治療小兒濕疹的處方進行數據挖掘,通過分析初步總結了用藥規律,治療以疏風清熱,燥濕健脾,養血活血為主要大法,健脾為治療關鍵,同時根據證候特點佐以他法,上述分析結論與指南基本吻合[1]。通過無監督的熵層次聚類分析得到的處方可為臨床用藥以及新藥開發提供一定的參考價值,但仍需要進一步的臨床研究及相關實驗予以驗證。

利益沖突聲明:無。