試論中國稻作傳統審美演變

項婕妤 王祎潔 王欣

摘? 要:中國自古以來便是水稻生長繁衍與耕植的沃土,耕植水稻為人們的生存與生活提供了極大的保障。本文結合歷史圖文資料,發現中國古代水稻因稻作而成為審美對象,并將其演變歷程梳理為四個重要階段:早期稻米之祭作為神性審美思維的表征,后文人隱居使之與稻作聯系加強,文人將稻作為自然景色的一部分進行欣賞;再到稻景中風景審美意象的完善使之從自然風景中獨立出來成為單獨的審美對象,最后從園外移入園內,真正成為文人園林中審美的對象。這對彌補農業審美領域水稻審美研究的空白起到了一定的作用,亦期望為中國農業傳統審美體系的營建提供一定的借鑒與思考。

關鍵詞:農業傳統審美;水稻;風景;歷史演變

中國最早關于“美”的文字記載可見于甲骨文“”。徐中舒先生認為“”由“羊”與“大”字組成,并進一步解釋:“象人首上加羊首飾物之形,古人以此為美”[1]。東漢文字學家許慎早在《說文解字》中就對“美”作過釋義:“美,甘也,從羊從大;羊在六畜,主給膳也”[2]78可知“美”最初的含義為羊肉之甘美,這意味著美的事物一開始就和農畜生產是分不開的。《格物總論·谷總》中所載的“谷,種之美者也”[3]65116,則更能體現出“美”與農事耕作之間的緊密聯系。無論是畜牧生產還是農業種植,都是典型的農業活動。由此可知中國古代的“美”首先是發源于農業的,其最初是農業生產與勞作的象征。

即使中國“農業”與“美”的緊密聯系從古代就已存在,卻沒有形成自己的理論體系。現代學者探索“農業”與“美”的關系多依照西方的理論體系,將農業美作為環境美學的分支進行研究。陳望衡作為在中國提出環境美學的現代代表人物之一,也是較早提出農業具有審美性質的人。他認為農業是一種大地景觀,其追尋的是自然性與文化性的統一,體現的是自然美與人工美的統一[4]。張敏認為農業景觀是隨著環境美學研究的日益深入而提出來的一個新概念,農業景觀本身就是一個生產、生態和審美和諧發展的統一體[5]。除此之外,也有不少農史學者從美學的角度對農作物及農事活動進行審美與欣賞。陳文華在美學語境下將茶事活動作為一種審美現象進行研究[6],施由明進而將茶所蘊含的美看作為中國式內斂審美的表現與成果[7]。王俊暐則從古代茶詩中挖掘茶的審美意蘊,并將其總結為自然之美、融合之美與回歸之美[8]。可以說,經過眾多學者的研究和總結,“農業審美”已經成為環境美學與農史學界的共識。而在較為統一的概念闡述之下,各學界對水稻傳統審美的研究卻相對薄弱。

水稻作為支撐中國農業發展的主要農作物,自古以來為人們的生存與生活提供了極大的保障,其所蘊含的傳統審美變遷一定程度上能揭示農業傳統審美的變遷規律。因此本文擬以中國水稻傳統審美為研究對象,以古代文獻資料與圖像資料為信息藍本;梳理水稻傳統審美的演變歷程,以期能為中國農業傳統審美體系的營建提供一定的啟示與借鑒。

一、稻米之祭:神性審美思維的表征

遠古時期,中國江南地區就已經存在水稻耕植的活動。在浙江浦江縣上山遺址、江西萬年縣仙人洞遺址等,考古人員均發掘出了原始的稻谷遺存[9]。考古學界公認人類在距今一萬年左右結束了被動攫取的生活方式,開始馴化耕種野生稻并開啟了稻作農業的新時代[10]。這意味著遠古人們在馴種水稻的時候需要對天象、地形、野生水稻生長習性進行周密的觀察,選擇并營造出一種適宜水稻生存的環境,使得水稻在人工環境中也能生長。而在此過程中,人們為水稻生產而采取的農作與傳播手段,也蘊含著人文審美寓意。

中國人審美心理研究學者梁一儒曾說過:“審美意識是在人們農耕帶來的情感體驗過程中悄無聲息地產生的,進行審美體驗則需要人們將心里的審美對象物化并創造出可以投射情感與想象的載體。”[11]因此,浙江余姚河姆渡遺址中出土的稻穗紋陶盆,便可看作遠古先民對水稻進行審美體驗的見證。當他們將頭腦中的水稻形象及稻作過程中產生的情感投射在稻穗紋陶盆這一載體之上時,就已經完成了原始的審美體驗。這也說明,早在遠古時期,人們對水稻的審美意識就已經產生萌發了。

商周時期,人們對水稻的審美更多是延續以前“觀物取象”的創造方式,并將水稻的圖畫語言程式化為文字。甲骨文中的“稻”字,便是他們經過稻作體驗后通過此種方式創造出來的。換言之,“稻”字甲骨文的出現意味著他們對水稻的審美思維與概括能力的進一步提高;將代表“稻”含義的文字不斷進行程式化與符號化,直至戰國時期“”字[12]才初具如今“稻”字的模樣。在“稻”字程式化穩定的歷程中,人們對水稻的審美思維也不再拘泥于“觀物取象”,而是在原始自然崇拜的影響下逐漸衍生出對水稻的神性審美思維。

這一時期,人們對水稻的神性審美思維集中體現于祭祀活動。《禮記·曲禮》曰:“凡祭宗廟之禮……稻曰嘉蔬……”[13]150《禮記·王制》曰:“天子社稷皆大牢……冬薦稻……稻以雁。”[13]153《周禮·月令》曰:“季秋之月,天子乃以犬嘗稻,先薦寢廟。”[3]65141從中可以看出稻米與祭祀之間的緊密聯系。再從《山海經·南次二經》中“凡南次二經之首……其神狀皆龍身而鳥首。其祠:毛用一璧瘞,糈用稌”[14]與《說文》中的“稻,稌也”[2]144對照,可知“稌”即稻米,亦可知他們將“稻”作為媒介物與天地萬物建立聯系,并希望獲得神識感應與神靈庇護,以祈五谷豐登、風調雨順。因此,西周帝王更是在朝堂中專設稻人一職,與天地、神靈進行交流,以保障稻糧收成之順遂。而這一切為保障水稻生產的人文活動,均可視為水稻神性審美思維的影響與延續。

二、稻隱之意:自然審美意識的覺醒

東漢末年,朝綱紊亂,戰火連綿。為了躲避現實的羈絆,田壟一時間變成士人歸隱的溫床。因此,他們必然會對水稻之美產生獨特的見解。西晉文學家潘岳首先將水稻作為自然審美的對象,他在《在懷縣作詩二首》(其一)中將稻作為自然景色進行描述,“稻栽肅芊芊,黍苗何離離”,但其最終意圖并不是為了展現稻之美,而是為了抒發“徒懷越鳥志,眷戀想南枝”的歸隱之意。

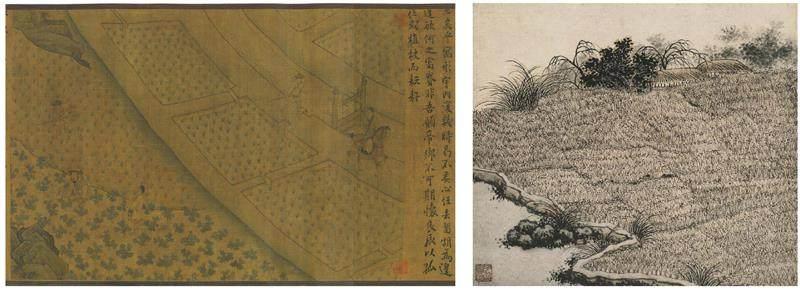

東晉詩人陶淵明作為古代田園詩的開山鼻祖,更是將“稻”與“田園歸隱”之間的緊密關系渲染到了極致[15]。他在《歸去來兮辭》中寫道:“懷良辰以孤往,或植杖而耘耔……聊乘化以歸盡,樂夫天命復奚疑”。后朝畫師李公鱗也根據此詩句在《淵明歸隱圖》中繪下淵明辭官后稻作灌溉的場景。這恰恰能說明陶淵明眼中的田園之美不僅只在于田園稻作,而是只有當“樂夫天命”的隱居心態與田園稻作同時出現,才構成了他心中的“水稻審美”。于是他才會寫下“久在樊籠里,復得返自然”的真情實感。

李澤厚認為陶詩中展示的自然圖景有著一種真實、平凡而不可企及的美,代表著“人的自然化”與“自然的人化”的高度交融,滲透著莊子“獨立無待”的理想人格[16]。換言之,經常出現在陶詩中的“田園水稻”,已然開始區別于人間的自然物,成為人自然審美的對象。但此時的“稻”并不是獨立的風景審美客體,而是寄托著“田園隱逸”情感的載體。

三、稻景之美:風景審美意象的形成

邊留久在《風景文化》一書中認為風景不等同于自然環境,只有當人類以適宜自己的方式去領會與感受后自然后,其才能被稱之為風景[17]。孫筱祥更是在《風景·園林美學》一文中指明,“風景之美”是人類情感思維范疇中對自然風景的一種審美意識與審美活動[18]。這意味著只有當人真正認識到“稻景之美”并在個人意識中對其產生了審美的意象完成“賞心”[19]過程后,稻景”才真正作為“風景”存在。

從南朝謝靈運《山居賦》中所載的“東窗矚田,兼見江山之美”“阡陌縱橫,塍埒交經。導渠引流,脈散溝并。蔚蔚豐秫,苾苾香秔”,可知他將稻景視為山水田園風景的一部分,并通過“研精靜慮,貞觀厥美”的方式來完成對稻景的審美。此時“稻景之美”中蘊含著的無限田園風情,使得始寧墅成為了一個風景式莊園[20]。

伴隨著唐宋時期田園詩歌與繪畫的繁榮,田園美好與豐收的意象開始內化為稻景審美的核心。遍檢《全唐詩》《全宋詞》《全宋詩》,共有1376首詩詞提及到了“稻”,占總數的千分之五。其中描述“稻花“稻香”“稻花香”的詩詞就達到了149首之多。如韋莊的“一徑尋村渡碧溪,稻花香澤水千畦”,再如辛棄疾的“稻花香里說豐年,聽取蛙聲一片”,這些不僅是為了體現詩人對稻花的視覺欣賞與嗅覺享受,更是為了體現詩人對田園風景、豐足農家生活的向往。

宋元畫家將稻景作為審美對象帶入繪畫,不僅將稻景作為山水田園風景的一部分進行欣賞,更為重要的是,稻景也以審美個體的形式出現在他們的畫作中。南宋馬遠的《踏歌圖》、閻次于的《松壑隱棲圖》與楊威的《耕獲圖》描繪了山水田園風景中的稻景,其多以稻田與稻作場景的形式出現。而江南畫師吳炳在《嘉禾草蟲圖》中卻對田間佇立的兩株水稻進行單獨刻畫,成串的稻穗,配以自由飛舞的蝴蝶、花虻和蜻蜓。元朝畫師也將田間水稻視為直接審美的對象,并作《嘉禾圖軸》一圖。漢朝王充《論衡·講瑞》載:“嘉禾生於禾中,與禾中異穗,謂之嘉禾。”[21]可見古時的嘉禾是指生于禾中但與禾異穗的禾稻,通常被視為豐產的吉兆。宋元畫家將水稻以“嘉禾”的形式繪入畫中,應是將其視作了豐足農家生活的象征。綜上所述,稻景之所以美是因為“形神兼備”,外接山水田園意象,內含豐足美好意蘊。

四、稻園之趣:園林審美景境的完善

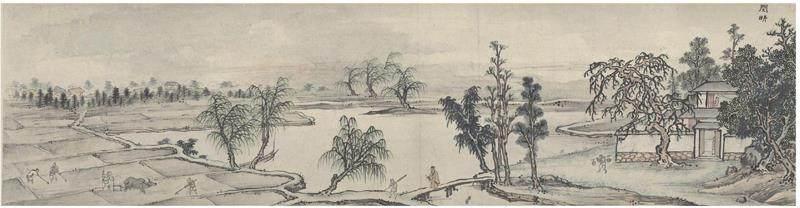

唐宋元時期稻景審美思維所構筑的山水田園、豐足美好意象,隨著時間的推移,逐漸從園外風景轉為園內文人營造活動中所追捧的景境。明朝文人吳寬的東莊,便將稻畦作為園林內審美的景境之一,此可從沈周所繪《東莊圖》之《稻畦》一圖中得到印證。結合沈周的詩中所載“瓜圃熟時供路渴,稻畦收后問鄰饑”與唐寅《題東莊圖》詩中的“落葉風中稻滿場,平疇相對瀼東莊。膏腴望望應千頃,滿地黃金下夕陽”可推測,稻畦被當作審美對象載入園林景觀繪畫,不僅因為水稻能為文人生活提供基礎物質保障,更因為其所蘊含的田園景境能使園林具有煙火氣與趣味。因此,“稻景”逐漸成為文人園林消閑生活與體驗“田家樂”的象征。

“田家樂”是指稻作豐收后農人聚集歡飲的喜悅,其在蘇南太湖地區農業生產著作《便民圖纂》中有詳細記載,詩稱“今歲收成分外多,更兼記府沒差科。大家吃得醺醺醉,老瓦盤邊拍手歌”[22]。而文人體驗“田家樂”并非通過稻作這一直接的行為,他們更多選擇在園林中“閱耕”這一方式來體驗“田家樂”,以示園林生活的消閑美滿。明朝畫師孫克弘的《銷閑清課圖》中記錄了“閱耕”這一閑雅的生活體驗場景方式。《閱耕》圖上的題跋“游目青畬,煢哉夏畦。歌發緩行,精力忘疲”,很好地詮釋了文人在園林內閱覽稻作的閑情雅致。

“閱耕”之所以能成為文人園林消閑生活的體驗方式,這與統治者推崇“農為天下之大本”的勸農思想是分不開的。歷朝統治者命人不斷摹繪南宋樓璹版本的《耕織圖》并增加圖幅與題跋以勸農耕。作為《耕織圖》的第一部——《耕圖》,更是完完整整地記錄了水稻從浸種、耕耙布秧到礱、入倉的全過程。仇英甚至在《帝王道統萬年圖》中描繪了歷代帝王明“閱耕稻作”的場景,以示農本之重要性。這也間接地說明,文人“閱耕”消閑行為的是對帝王“閱耕”行為的追捧與模仿,也是對田家生活美的向往與體驗。

稻景所蘊含的田園雅趣意象完善了園林中的審美景境,園林建筑因稻文名,園林生活也因稻而變得更加清雅和與眾不同。“稻香村”是清朝文學作品《紅樓夢》大觀園中的一處田園景致,其名原先并非“稻香村”,而為“杏花村”。只因賈寶玉嫌棄原先題名粗陋,便據唐朝詩人許渾《晚至章隱居郊園》中詩句“村徑繞山松葉暗,柴門臨水稻花香”,將其改名為“稻香村”[23],可見當時稻景審美意象中的清雅。乾隆皇帝更是對“稻香雅趣”極為推崇,不僅在圓明園建亭名為“稻香亭”,更是作詩對圓明園中的“稻香”屢屢稱頌。乾隆在《映水蘭香》一詩的小序中說:“前有水田數棱,縱橫綠蔭外,適涼風乍來,稻香徐引,八百鼻功德茲為第一。”[24]又據詩中“心田喜色良勝玉,鼻觀真香不數蘭”句,可知乾隆認為“稻香”是勝于蘭香的,是“真香”,是鼻子的第一享受。

稻花竟比雅士蘭花還要香,這說明稻花所含雅趣更加不同尋常。而“稻香雅趣”之“雅”,寄托著統治者富民強國的殷切期盼,也蘊含著文人對田園生活的向往。將稻景作為園林中的審美對象,這說明水稻已然不單是生產作物,而是融合了生產美與生活美的文化載體。這種形神并重、追求景境的審美思維也標志著水稻審美,從生產美到生活美經歷了從粗放到精致,從原始稻作過程中的觀物取象到園林中稻景審美思維意象化的變遷歷程,完成了從單純的自然生產作物到更為深遠的田園風景意象的轉化。

五、結語

中國古代水稻審美強調稻與人在精神與空間上的共融。故欣賞水稻決不能只停于表面的視覺刺激,更應對其內在的田園意象與稻作精神進行領會與傳承。當代農業審美領域缺乏對傳統農業審美理論的借鑒,也缺乏對水稻審美的研究。因此,本文從史料出發,梳理了中國古代水稻審美的演變歷程。這對研究古代水稻如何從自然生產之物演變為文人園林審美之物具有實證意義。亦期望對中國農業傳統審美領域的補充與體系的營建提供一定的借鑒與啟發。

參考文獻:

[1]徐中舒.甲骨文字典[M].成都:四川辭書出版社,1989:416.

[2]許慎.說文解字[M].天津:天津古籍出版社,1991.

[3]蔣廷錫.古今圖書集成 博物匯編 草木典[M].北京:中華書局,巴蜀書社,1986.

[4]陳望衡.農業的審美性質[J].陜西師范大學學報(哲學社會科學版),2008(2):47-52.

[5]張敏.農業景觀中生產性與審美性的統一[J].湖南社會科學,2004(3):10-12.

[6]陳文華.中國茶道與美學[J].農業考古,2008(5):172-182.

[7]施由明.論中國式審美與中國茶文化[J].農業考古,2020(5):22-26.

[8]王俊暐.古代茶詩的生態審美意蘊[J].農業考古,2010(5):187-191.

[9]鄭云飛,蔣樂平.上山遺址出土的古稻遺存及其意義[J].考古,2007(9):19-25.

[10]趙志軍.中國稻作農業起源研究的新認識[J].農業考古,2018(4):7-17.

[11]梁一儒,戶曉輝,等.中國人審美心理研究[M].濟南:山東人民出版社,2002:42.

[12]容庚.容庚學術著作全集 金文編(第3版批校本):上[M].北京:中華書局,2012:501.

[13]楊天宇.禮記譯注:上[M].上海:上海古籍出版社,2004.

[14]郭璞,注.郝懿行,箋疏.沈海波,校點.山海經[M].上海:上海古籍出版社,2015:15.

[15]歐陽翠鳳.審美視角中的古代田園詩賞析[J].農業考古,2009(4):117-119.

[16]李澤厚.華夏美學[M].天津:天津社會科學院出版社,2002:126.

[17]邊留久.風景文化[M].張春彥,胡蓮,鄭君,譯.南京:江蘇鳳凰科學技術出版社, 2017.

[18]孫筱祥.風景·園林美學[J].中國園林,1992(2):14-22.

[19]李紹文.中國山水詩開山鼻祖 謝靈運[M].北京:中國社會出版社,2006:159.

[20]王欣,胡堅強.謝靈運山居考[J].中國園林,2005(8):73-77.

[21]王充.陳蒲清,點校.論衡[M].長沙:岳麓書社,2006:218.

[22]鄺番.石聲漢,康成懿,校注.便民圖纂 16卷[M].北京:農業出版社,1959:16.

[23]曹雪芹,高鶚.紅樓夢[M].北京:人民文學出版社,1964:190-191.

[24]中國圓明園學會. 圓明園四十景圖詠[M].北京:中國建筑工業出版社,1985:47.

作者簡介:

項婕妤,浙江農林大學風景園林與建筑學院碩士在讀,研究方向為風景園林歷史理論與遺產保護。

王祎潔,浙江農林大學風景園林與建筑學院碩士,研究方向為風景園林歷史理論與遺產保護。

通訊作者:王欣,浙江農林大學風景園林與建筑學院教授,浙江農林大學圖書館館長,研究方向為風景園林歷史理論與遺產保護。