女性與隱秘的他者

文婷 秦琪

摘? 要:云南美術史上第一件獲全國美展金質獎的絕版木刻作品——《拉祜風情》,其命名與形象蘊含這一時期云南版畫的歷史脈絡與發展訴求。通過對20世紀80年代云南版畫形象與圖像文本的挖掘,分析作品背后隱秘的性別、身份認同等問題,追問男性圖像形象的缺席和女性圖像形象的在場背后的深層原因,歸納出云南版畫以“他者”身份映像出的藝術表達狀態。

關鍵詞:云南版畫;女性;圖像;缺席

一、《拉祜風情》與云南版畫

據統計,在1950-1979年中國國內共舉行6屆全國版畫作品展中,云南一共入選16件,其中還有兩屆交了白卷(如表1);在1980年以前,沒有人將絕版木刻和云南版畫聯系在一起,甚至沒人會去關注一幅版畫作品是不是絕版木刻。

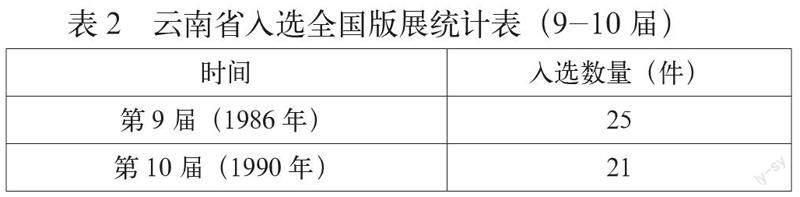

1984年,鄭旭的《拉祜風情》在第六屆全國美展上榮獲云南美術史上第一塊全國美展金質獎,云南省美術類金獎取得了零的突破。鄭旭運用絕版木刻技法“出奇制勝”[1]287,“異軍突起”地帶領云南版畫進入一個歷史性的時期[2]106。云南依托絕版木刻在國內版畫界獲得話語權,甚至與江蘇、四川、黑龍江等老牌版畫大省相提并論。自此,云南絕版木刻風光一時,絕版木刻作者、作品和觀者數量急劇增加。20世紀80年代中后期,云南版畫入選全國版展的作品數量較之前時期可謂幾何式增長(如表2)。2014年以前,“云南美術在全國和國際展覽中共獲得8個金獎,有7件是絕版木刻”[2]106。

二、《拉祜風情》:名稱與符號

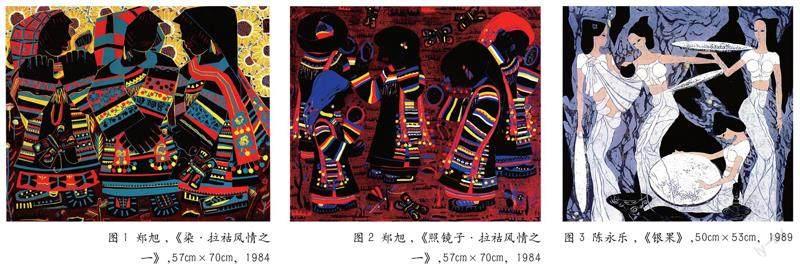

《拉祜風情》系列作品是鄭旭在云南美協舉辦的小麥雨版畫創作班創作的作品,創作素材來源于他在瀾滄工作和生活時的草圖。獲得第六屆全國美展金質獎的便是其中的兩副作品,其也一度被認為是組畫。兩副作品的名稱有不同的記載:《云南版畫五十年》一書中為《染·拉祜風情之一》[3]53(如圖1)和《照鏡子·拉祜風情之二》[3]54(如圖2);《絕版套色木刻》中合并稱為《拉祜風情》[4];《中國版畫年鑒1985年》中則是《拉祜風情(組畫)》[5];《春華秋實·1949~2009新中國版畫集》中為《拉祜風情組畫之一》[6]111;論文《生命的圖騰——鄭旭美術作品的精神寓意》中則為《拉祜風情·染》和《拉祜風情·趕天街》[7]。

筆者查閱文獻資料后發現,榮獲第六屆全國美展金質獎的《拉祜風情》并不是作者鄭旭本人命名的名稱,鄭旭為其作品起的名字是《染》《趕街天》[8]69。鄭旭在1984年的日記中特意用自己創作的一首詩來表達《染·拉祜風情之一》的創作意境[8]69。

秋染

花兒染花了天地?

蝴蝶染花了天地?

雅米染花了秋天?

秋天染花了天地?

金色的向陽花、蝴蝶、雅米(少數民族少女)、民族服飾等符號都是《拉祜風情》作品中的能指。作品中雅米身披民族服飾圖案,與身后金黃色的向日葵形成炫目的畫面,使更多的讀者注意到拉祜風情,令人印象深刻。難怪鄭旭在日記中寫道:“在小麥雨的四幅版畫里人們更喜歡《染》,只能說《染》的顏色更響亮、更民族化:它的造型也更裝飾化。”[8]70

《拉祜風情》則是云南美協給作品起的名稱,“鄭旭在1984年的日記中寫到:我的幾幅版畫被他們(云南美協)弄成了一組,并且取名為《拉祜風情之一》《拉祜風情之二》……直到現在我還是不知道參加全國美展的是那幾幅版畫”[8]83。為什么當初云南美協會在送往全國美展時將作品的名稱更改呢?改什么名字并不重要,重要的是為什么會有改名的想法,是什么導致了云南美協會有改名字的想法?

魏啟聰和金泳強在《云南版畫和“絕版木刻”》的文章中寫到:“云南的藝術和中國內地的藝術,很久以來一直只是一種傳承和借鑒的關系,在版畫藝術創作方面也是一樣,無論在藝術的樣式還是在制作方法上,都接受著來自內地的教導和影響,都在學習和借鑒著內地的創作經驗。長期以來云南版畫藝術所表現的主題,和云南其他的文化藝術一樣。……形式上則更多的是借鑒內地版畫藝術的表現形式。”[9]“與主流美術強調配合政治斗爭,表現重大主題和題材相比”[2]103,20世紀80年代以前,云南版畫一直處于邊緣化狀態,這也導致云南版畫作品出現一種普遍的集體無意識現象,畫家群體則時時感到不甚自信。

20世紀80年代的云南版畫以“他者”的身份進入國內版畫場域,相對于內地版畫來講是“非主流”的,正如張漢東所說:“對于來自我國西南邊陲、經濟社會發展緩慢、不屬于文化主流的云南畫家而言,鄭旭在全國美展中金質獎實現了零的突破,對于云南版畫界而言,意義深遠。”[10]《拉祜風情》獲獎后,成為象征云南版畫的符號,自此兩副畫的名稱不僅代表作品本身,而且象征著云南版畫。《拉祜風情》之所以重要不僅僅是因為榮獲金質獎,而且它還是云南版畫在20世紀80年代的分界線。1984年以前云南版畫以表現甜美的民族風情為主,1984年以后云南版畫開始著眼于絕版木刻語言,展現具有現代意味的本土特色。從上述對作品名稱的追溯來看,“染”“趕街天”是藝術家的自我表達,“拉祜風情”則是云南美術界為契合主流想象和他者印象的概念表述。

作品更改的名稱指向兩個詞:“拉祜”與“風情”,突出的則是地域、民族、文化(風情)的“異質性”。“作品中的少數民族形象身著民族服飾,處于典型的民族環境當中,具有高度的可辨識性。”[11]5“拉祜”讓觀者一下子就能想到云南,這個獨特的少數民族更是引出了全國唯一的拉祜族自治縣——瀾滄,區分度如此之高;“風情”則迎合了當時的鄉土熱和尋根熱的時代潮流。“一個持續存在的事實是,邊遠地區畫家特別在意作品參加全國美展并獲獎,他們在邊遠地區美術界的地位也主要依據這一尺度來衡量。”[2]103云南版畫自我對于藝術價值和標準的評價或多或少都面臨著“他者”的選擇。對此,姚鐘華曾直接指出:“云南美術隊伍底子薄,水平低,并由于地理和歷史的原因,畫“工業學大慶”畫不過東北,畫“農業學大寨”畫不過山西,畫革命歷史畫,又畫不過陜西,畫來畫去只有邊疆民族題材才到北京吃得開。……不僅我們自己這樣估計自己,別人也這么看待我們。”[12]最后鄭旭也妥協地寫道:“原來的畫名只是表現我的意識——非常自私,現在的名字則可以代表一個民族和一個地方——責任心。”[8]83

三、《拉祜風情》:女性與標簽

情感需要借助意象為載體來表達,鄭旭和眾多云南版畫作者都選擇了女性圖像,尤其是少數民族女性形象作為主要圖像。除了鄭旭的《拉祜風情》以外,還有葉公賢的《白族姑娘》、將鐵鋒的《兩只小孔雀》、丁紹光的《千里邊疆廣積糧》、李秀的《畢業歸來》、李忠翔的《心中的歌》、陳琦萬強麟的《蘭嘎西賀》、賈國中的《陶》、陳力的《耳海漁歌》、郝平的《竹樓上寬寬的長廊》、翟安鈞的《愛伲姑娘》、賀昆的《斜月》、施建華的《三個彝女》、李小明《故鄉的橋》、陳永樂《銀果》(如圖3)、郭浩、郭魏的《七彩色》(如圖4)、湯平的《少女》、呂敏的《森林佤女·藍色的氣流》、盧汝能的《捻線》、雷燕的《苗家情》、黎矩的《灑滿陽光的小屋》、楊德華的《喜酒》、何永坤的《青草地》、萬凡的《姐妹》、賀昆的《秋歌·發白的土地》、陳琦的《春》、何永坤的《家園》、張曉春的《空塵》等,這些作者和作品都毫不猶豫地將創作形象投射在女性的身上。它們具有很高的辨識度,作品中的人物形象為少數民族女性形象,民族服飾、民族環境、民族建筑、民族植物等這些標志物促使觀者產生對民族區域生活狀態與民族精神的聯想。為什么貼上了云南地域性和女性兩重標簽的云南版畫會受到內地主流版畫的認同?20世紀80年代云南版畫以絕版木刻為代表出現的繁榮現象,“還隱含著某種如同物體的重力一般,因為太理所當然而使人幾乎意識不到它的存在”[13]。即:以勾勒女性來表現、解讀云南的風土人情,乃至定義和構建某種地域或文化。

(一)1980年代——云南工業版畫的缺席

國內版畫界除了全國美展和全國版展外,還主要舉辦工業版畫、農民版畫、藏書票和兒童版畫。從《中國版畫年鑒1982》至《中國版畫年鑒1991》十年的版畫年鑒中不難發現云南有關的農民版畫、昆明和曲靖的藏書票,還有版畫作者參加兒童版畫,唯獨工業版畫作者和作品在云南呈現明顯的缺位現象。

1942年毛澤東同志在《延安文藝座談會上的講話》中指出“人民”的概念理解為四個部分,即工人、農民、軍人(兵)、小資和知識分子,并進一步強調“我們的文藝就應該為這四種人服務”[14]。按照毛澤東同志在《講話》中的分類,我們把描繪題材分為五類,分別為:描繪工人、描繪農民、描繪軍人、描繪知識分子和描繪其他。按照以上這種分類方式對《云南版畫五十年》一書中收錄的1949—1966年間的21幅版畫作品分類(如表3)。

如表格所示,建國初期描繪工人題材的云南版畫作品明顯缺位。“進入到改革開放的新時期,當工業版畫創作群體已遍布全國,并成為新世紀中國版畫的中流砥柱之時”[1]291,云南依舊呈現缺席狀態。云南農場眾多,缺少規模以上大機器生產的重工業,重工業員工占比少,工業版畫的受眾和環境的發展呈現先天不足的態勢。工業版畫作品中出現大量男性隱喻的象征(如圖5),比如大型鋼鐵機器、宏大機器成產的景觀,通過機器改造自然和社會的景觀等。鋼鐵、機器、力量、汗水、宏大、改造這些都是男性符號的象征。因此云南版畫作者在工業版畫上呈現一種缺失的現象,這種現象也導致了云南版畫作品中很少呈現出場面宏大的景觀和機械化力量的男性隱喻,而試圖通過描繪植物、民族、風景、女性和民間等對象來掩蓋云南游離于主流文化的邊緣地位,也正是基于這種社會形象的不同,云南成為“主流”版畫的他者。

(二)作品圖像——民族民間美術的在場

藝術來源于生活,審美與美的創造對人類來說與生俱來,藝術的實用功能與審美價值往往同時存在,“生活美育”自然而然地存在于社會文化傳統中。隨著社會文化的發展,專業劃分使藝術教育深入到精英教育,藝術與審美退化為專業人士、少數人的財富,退而成為社會群體生活的“第二存在”[15]。民間美術曾經承受過美術界的一些偏見,被其“看做是下里巴人、鄙陋,難登大雅之堂,甚至不配稱之為藝術”[16];但缺少專業的美術訓練不等于缺少對美的感知能力,沒有經過專業的美術訓練反倒使本真的天性較好地留存下來。

張道一將美術分為四類,即:宮廷美術、文人美術、宗教美術和民間美術。宮廷美術和文人美術屬于舊中國的主流美術,主流美術中女性作者非常少,呈現出一種嚴重缺席的現象。但是在民間美術中卻不這樣,民間美術中女性作者一點也不比男性作者少,比如刺繡、剪紙、紡織、飾品等,都裝載著女性的生活經歷、思維方式和情感變化。由于過去女性話語權相對薄弱,她們的作品中不會出現太多宏大和崇高的審美情感,她們的作品反而取材身邊,通過想象力自由組合變換幾何形,從而產生形式美。“忽略了民間美術和少數民族美術,重點在文人畫史和著名美術家與傳世杰作的寫作,這樣的寫作不能全面反映一個國家的美術發展。”[2]102

20世紀50年代以來,我國邊疆民族地區社會變化的劇烈、深刻程度是以往任何時期不能比擬的,現代化與全球化浪潮使得地方社會歷史文化在某種程度上出現文化斷裂現象。至20世紀80年代,國內文藝界出現尋根熱和鄉土熱潮流,云南版畫作者順應時代潮流。“悠久而豐富的民族民間藝術給了他們豐富的藝術養分,為他們提供著獨特的藝術圖式和范例,在這些因素的影響下,對云南題材的選擇成為他們創作的首選和直接的內容,于是,云南的民族風情、村寨、紅土地、人群等生活成為畫家們塑造地域性的首選題材。”[17](如圖6)李忠翔也指出:“云南版畫崛起的優勢在于……源遠流長的民族民間藝術,為版畫家洞開一個取之不盡用之不竭的創作源泉。”[18]從版畫作品的平面性和構成性圖像可以清晰地看出云南民族民間美術的影子,并且云南民間美術蘊含著大量女性作者的審美,所以說在云南版畫作品中民族、民間女性的審美符號是在場的。從這個意義上講,絕版木刻是地方民族藝術文化傳承保護與創新發展,也是20世紀80年代以后,云南版畫“植根本土、面向世界,植根傳統、面向現代”[19],推動“地方性”“民族性”與“國際化”得以實現的路徑,是提升文化自信、深化文化交流、增強文化認同的橋梁。

四、“他者”與“去他者化”

云南版畫和主流藝術互為他者,在國內藝術場域中云南版畫作為“他者”提供了挖掘與再認少數民族文化精神的通道,對于筑牢民族共同體的民族身份認同起到不可磨滅的貢獻。但是這一時期云南版畫和其他少數民族題材的美術創作一樣,“許多作品都力圖詮釋‘翻身‘當家做主‘幸福‘發展與進步這樣的內涵”[20]77。這的確顯示了新中國改革開放后的社會變革和進步歷史的形象,但是往往也蘊含著另一種隱含的意義,即民族地區在以往意味著邊緣、偏僻與落后。彭曉的《水果豐收》、何永坤的《山果》、曾曉峰的《和平的土地》、王玉輝的《在和平的土地上》、魏小安的《陽光》、陳永樂的《集市》、李小明的《故鄉的橋》、陳永樂的《傣家新米》、楊明理的《邊塞·平靜的夏天》、張漢東的《勝村的早晨》等,無一不是主流意識形態的形象解讀與彰顯。

地理范疇中云南位于為祖國的邊緣,在20世紀80年代西部邊疆地區形成了一種現代主義的“鄉土情結”[21]。雖然“畫家與藝術群體在個人的表現形式與價值取向上千差萬別,但他們的作品中總會涉及到與民族民間相關的題材,對于畫家而言,民族題材并不一定是藝術表現的終極目的,而是強有力的語言符號”[11]7。這種“著眼于少數民族的生活習慣與民族服飾的表現”的云南版畫[6]5,多少會帶有對“祖國邊陲及少數民族風土人情獵奇性的描寫與表現”[6]4。獵奇性源于“云南的版畫比較具有神秘色彩”[6]20,并且“大多數的受眾樂于接受表象的差異性帶來獵奇的快感”[22]。

“實質上文化交融更主要地表現為強勢文化對弱勢文化的消解,而少數民族的文化形態在這一過程中往往處于弱勢地位。”[23]在云南版畫的文本中我們不難窺視到民族身份在發展和建構中以女性人物圖像為主的表現中出現的“失語癥”現象[20]78。后期的部分云南版畫走向了矯飾的風情主義,從作品中我們并未看出民族身份的認同感,反而窺視出一種優越感與同情心。“對邊緣族裔群體的另類式生活的捕捉和廉價的同情中獲得一種自我身份的優越感和滿足感。”[24]對邊緣族群的生活方式和環境的描畫其實并不是某些版畫作者內心感興趣的地方。以文化想象取代文化認同的觀照方式,是極端暴力的。因此我們需要去“他者化”,穿越生活、感官的表象,感受當下真實的邊疆民族生活狀態。像鄭旭等老一輩云南版畫家一樣,嚴謹扎實地進行民族志考察,深入到少數民族的精神中研究。

過去有這樣一個時期,云南版畫曾像拋物線一樣下滑,描繪中心大城市的現代生活,被視為是版畫中的現代化表現,而描繪邊疆地區的少數民族生活和自然,被貼上是民族風情和風景畫的標簽。貼上這樣標簽的作品很難在全國性的版畫展覽中獲獎,最多作為版畫的多樣性而給予一個加分入選的資格。進入到21世紀,隨著現代化、商品化和工業化的發展,人們面臨著越來越多如環境惡化等工業化的后果,越來越意識到:“那種尊重自然、尊重多民族文化的生態美術,才是中國美術的發展之路。”[2]104

四、結語

《拉祜風情》中的女性形象和其命名是藝術家個體表達與外部解讀雙向互動的結果。換句話說,作品的重命名將絕版木刻作者個人感情與主流話語對云南傳統的映像集中呈現出來。當鄭旭作品中的形象被全國美展選擇和接收,這些表現、解讀、定義和構建大多來源于外部對于民族風情的向往與想象。從觀者來看,在云南版畫作品中看到云南少數民族的女性形象是觀者期望的云南版畫作品的呈現樣式;從作者上看,云南版畫作者在描繪宏大景觀和男性力量象征符號的時候的自信心不足。這種潛藏在工業版畫下男性力量的缺失,導致了男性人物符號在版畫作品中的比重明顯不高,描繪女性又成為彌補這種缺憾的主觀選擇。

美術創作是樹立云南民族形象的重要展示方式。曾經處于藝術話語權邊緣的云南美術,可以在多大的程度上發展自己的民族身份。這種民族身份的認同,能不能以一種超越地域、性別的身份得到認同。隨著民族身份認同認識的逐漸深入,云南的版畫作者和云南版畫的讀者都不再滿足于展示民族風情和民族文化差異的版畫作品。這打破了過去單向度風情版畫的敘事模式,對于構建云南民族多元融合與身份認同一定會起到積極作用。

誠然,我們不能孤立地看待文化的問題,不應盲目陷入狂妄并且幼稚的某種中心論中。事實上,地域和族群具有相當的流動性,尤其是在文化角逐的場域,邊緣可能位于前沿,絲綢之路和茶馬古道使云南從來都不只有一個單向接觸點。林超民教授認為“云南不僅是中華文化匯聚交融的場域,也是中外文化、大陸文化與海洋文化相互交流的走廊”[25],成為多元文化的交匯點。同樣,云南版畫和其他文藝形式一樣并沒有單向地接受外來的思想,而是有選擇性地接受。云南絕版木刻作品體現了內地文藝思想與云南本土文化相融合,甚至是西方文藝思想與云南本土文化的融合,又通過走向省外,走出國門,先后到北京、上海、日本、澳大利亞、英國、美國等進行展覽進而產生差異補償,反向影響,形成了文化輸入和文化反滲透的現象。

參考文獻:

[1]李允經.中國現代版畫史[M].長沙:湖南美術出版社,2017.

[2]殷雙喜.堅守與創新:現代性視野中的云貴美術[J].美術,2014(6):102-107.

[3]李忠翔.云南版畫五十年[M].昆明:云南人民出版社,2000.

[4]王玉輝,郭浩,張鳴.絕版套色木刻[M].昆明:云南大學出版社,2007:56.

[5]中國版畫年鑒編輯委員會.中國版畫年鑒1985年[M].沈陽:遼寧美術出版社,1986:212.

[6]李小山,鄒躍進.春華秋實·1949~2009新中國版畫集(下)[M].長沙:湖南美術出版社,2009.

[7]馬涵.生命的圖騰——鄭旭美術作品的精神寓意[J].中國民族美術,2020(1):72-77.

[8]鄭旭.韻律二記:藝術創意的分析與絮語[M].昆明:云南美術出版社,2005.

[9]魏啟聰,金泳強.云南版畫和“絕版木刻”[J].云南藝術學院學報,2005(4):49-52.

[10]張漢東.云南絕版木刻的歷史走向與問題應對[J].玉溪師范學院學報,2021(4):109-116.

[11]李先帆.融合與造境——民族美術視野下的20世紀80、90年代云南民族題材繪畫創作[D].北京:中央民族大學,2018.

[12]姚鐘華.優勢與選擇[J].美術,1987(8):29-30.

[13]上野千鶴子.厭女:日本的女性嫌惡[M].王蘭,譯.上海:上海三聯書店,2015:1.

[14]毛澤東.毛澤東選集(卷三)[M].北京:人民出版社,2008:855.

[15]于干千,文婷.新時代地方應用型高校通識美育改革目標與路徑初探——以普洱學院為例[J].普洱學院學報,2020(4):102-106.

[16]何瀅.中國民間美術教程[M].北京:海洋出版社,2014:3.

[17]郭浩.藝術創作的地域性再認識——以云南木刻版畫為例[J].云南藝術學院學報,2022(1):69-74.

[18]李忠翔.由云南版畫現狀引發的思索[J].美術,1999(2):14-16.

[19]李忠翔.云南版畫與民族傳統文化[J].民族藝術研究,1989(2):47-48.

[20]黃宗賢.再訪“異域”與自我的重構——少數民族題材在當代美術創作中的價值新論[J].南京藝術學院學報(美術與設計版),2014(4):75-79,8.

[21]黃宗賢,郭峙含.新中國西部美術創作的歷史源流、空間形塑及其史學觀[J].民族藝術研究,2021(1):63-168.

[22]湯海濤.云南民族美術史斷代若干問題研究[J].民族藝術研究,2004(2):20-26.

[23]王曉恒.新時期中國少數民族文學的歷史敘事[J].貴州民族研究,2015(11):133-136.

[24]朱立元.走自己的路——對于邁向21世紀的中國文論建設問題的思考[J].文學評論,2000(3):5-14.

[25]林超民.中國地域文化通覽.云南卷[M].北京:中華書局,2014:4.

作者簡介:

文婷,博士,普洱學院人文學院教授。研究方向:地方歷史與文化。

秦琪,碩士,普洱學院藝術學院研究實習員。研究方向:版畫視覺語言研究。