白云生處有人家

李曉凌

“霧鎖山頭山鎖霧”,柏林的云霧氣勢磅礴,高處聳立的山峰猶如滔滔江水中的一葉扁舟,遠處低矮的地方云海莽莽,白茫茫連成一片。在云霧的籠罩下,柏林仿佛是一幅寫意畫,我們身處其中,成了畫中人,有一種“山在云上,人在畫中”的感覺。

柏林鄉是云南文山壯族苗族自治州西疇縣下轄的一個邊遠小鄉鎮,地處大山深處的褶皺之中。全鄉有3個村委會,86個村民小組,3151戶11441人。基層黨組織53個,其中柏林鄉黨委1個,柏林村黨委和三板橋村黨委2個,馬蹄寨村黨總支1個,鄉屬黨支部4個,農村黨支部45個,黨員450名。

作為西疇縣人口最少的鄉鎮,柏林鄉黨委在縣委縣政府的堅強領導下,在州委組織部、縣委組織部的關心指導下,與時俱進地堅持“圍繞基層抓黨建、抓好黨建促基層”的主題不動搖,努力打造“政治型、服務型、開放型、廉潔型、學習型、文明型、創新型”的7型黨組織,柏林鄉黨建品牌持續煥發活力,不斷增強“想干事”的思想自覺、“能干事”的行動自覺、“干成事”的資源力量,實現黨建引領柏林興旺發展新高潮。

一

鉚足干勁,全力以赴。柏林鄉黨委全力推進人居環境美化綠化亮化行動,打造了一批宜居、宜業、宜游的綠美鄉村。

老克田村是突出原生態、自然美的生態綠美鄉村典范。全村共48戶188人,黨員從2009年的7人發展到20人,2022年又有2人遞交了入黨申請書。這樣一個小山村,有如此多的黨員,著實讓人佩服。

為了抓好黨建促基層,鄉黨委認真研究開展黨員掛聯群眾制度,組建了3村掛聯名單,推進基層黨組織書記向群眾述職,實現了黨建引領,搭建黨群“連心橋”。

鄉黨委領著干,黨員干部帶著干。老克田村的黨員組建了“美麗老克田黨員先鋒隊”,堅持每天干給大家看、帶著大家干,帶頭修建進村道路、修補村內溝道、搭建菜園圍墻、打掃衛生、清理庭院、講解政策……

推行村民小組黨支部領導的“一事一議”民主協商,老克田村黨支部也有了定期召開會議的習慣。“一約四會”的研究制定,把村規民約、紅白理事會、道德評的議會、村民議事會、禁毒禁賭會作為村莊治理的基本遵循。把人居環境、秸稈焚燒、農藥農膜、雞要關狗必拴等內容寫進村規民約,做到有章可循,規范村內事務管理。

活動室門口張貼了“紅黑榜”。村民告訴我,“紅黑榜”每月評比一次,做得好的人家寫在“紅榜”上通報表揚,做得差的人家寫在“黑榜”上實實在在羞一羞。引導群眾自我管理、自我服務、自我教育、自我監督。

結合當地實際,鄉黨委將發源于西疇的“5分錢工程”治理經驗進行“升級換代”,在全縣率先開展農村垃圾清運制度改革,由黨組織推動,黨員帶頭,實行每戶每年自籌100元的“5分錢工程”2.0版治理模式,與生活垃圾焚燒發電廠、環保公司分別簽訂垃圾處理、收集和轉運協議,以“村收集、鄉轉運、集中處理”的方式實現農村垃圾“日產日清”,以村民自治引領全域整治,成效顯著。

柏林鄉實行黨員包片,群眾包段管理,通過人居環境整治“主題黨日”活動,黨員帶頭領著村民開展清河行動、村容村貌整治、巡山巡河等工作,讓群眾在潛移默化中產生“鄉村振興我要干”的思想自覺。現在的老百姓都說村子比以前干凈舒服多了。

綠美鄉村也好,鄉村振興也罷,離不開黨的領導。

柏林鄉以黨建為引領,黨建品牌提升迅猛,建成了以老克田為代表的綠美鄉村示范點,1個紅色陣地文化廣場實訓基地,全面對外開放,完成了49個黨支部規范化建設達標,帶動2000余名黨員干部到柏林鄉參觀學習。

黨建品牌成功地“走了出去”,柏林鄉實現了“美在深山有遠親”。

二

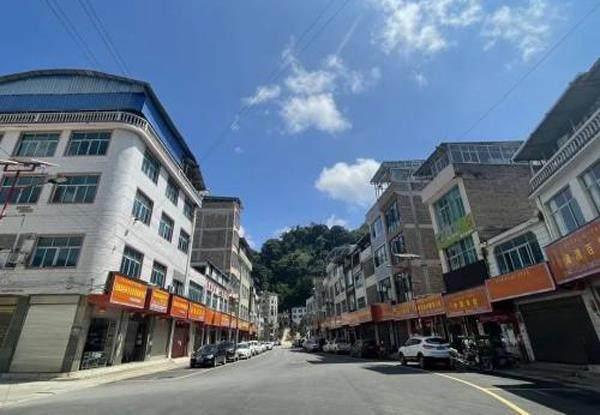

“晴天一身土,雨天一身泥”,有人曾這樣比喻柏林鄉的街道。

從前柏林鄉工作人員要備好“三件套”:水鞋、充電寶和手電筒。由于柏林基礎設施差,每逢街天,從農村來趕集的群眾增多,腳上帶來的泥土便讓街道泥濘不堪,加之街道狹窄擁堵,山高坡陡時常遇上斷電,想要正常開展工作,這三樣裝備必備不少。

歷屆黨委、政府都致力于柏林鄉的基礎設施和街道整治工作。為了規范集市功能區,完善各種配套設施,解決每逢趕集日群眾搶占攤位、以路代市、占道經營、車輛亂停亂放的問題,鄉黨委直面現實,創新方式方法,出重拳、花力氣開展綜合治理整頓。

在前期工作推進過程中,鄉黨委著實碰了不少壁。一時間,調解成了大事,黨員干部經常出現在調解的街頭巷尾,今天說政策,明天講法制,長話說自覺,短話勸拆除。可是有人卻把他們的善言當成耳旁風,有人一見他們就吹胡子瞪眼,有人甚至揚言要是“多管閑事”,就收拾他們。

面對恐嚇,鄉黨委并沒有軟弱選擇妥協,而是把它作為前進的動力。從那天起,鄉黨委積極走訪街道的老人和以前的村支書了解情況,千方百計尋找證據。隨著深入調查的次數增多,收集到了一些線索和證據,部分黨員干部的車也跟著遭了殃,經常被人噴漆。每次縱使心中憤慨萬千,可是大家并沒有產生恐懼,而是默默地將車開到修理店自行處理。等車處理好后,他們依舊無所畏懼地走上街頭巷尾,向群眾宣傳要遵守法律法規,告誡個體經營戶做好門前“四包”,并與其簽訂承諾書。

一直以來,鄉黨委堅持建設與治理相結合的原則。通過協調爭取到滬滇項目資金32.5萬元,建設柏林鄉“食之源”農特產品攤點,建成交易攤位70余個,對歷史遺留的40余個攤位進行規劃。為了查清事情的來龍去脈,鄉黨委書記和鄉長等人多次深入一線調查研究,理清問題根源。針對前期掌握的情況,科學研究分析,提出治理方案,向上級報告,合理調配人員,明確整治時間表、路線圖,確保整治過程順民心、合民意、便民利。

明確整治重點以后,面對各種問題,鄉黨委協調縣、鄉、村三級力量,聯合縣級綜合執法、市場監管、交通等部門,聚齊黨員、干部和群眾,對集鎮街道亂停亂擺、占道經營、馬路市場發放告知書,耐心解釋溝通規勸引流。執法人員著力整治亂擺亂放、亂搶亂占、亂搭亂建的“六亂”問題,依法收回亂搶亂占公共資產,重點整治屢教不改、不服從市場綜合管理現象。

鄉黨委以此為突破口,積極探索社會治理的柏林新模式。一位工作人員指著柏林街道北側的公廁告訴我,其實那里曾經是一塊公用空地,以前被一戶姓陶的人家非法侵占,據為己有;供銷社老樓旁,變壓器的位置,一戶陶姓人家曾經在那里亂搭亂建多年,已經通過治理拆除;肉市場攤位公共場地,被一戶袁姓人家占用13年的問題也得以圓滿解決。

堅持“黨建+人居環境”,走好工作的“實路子”。結合愛國衛生“7個專項行動”和創建國家衛生縣城工作,鄉黨委聚焦集鎮街道和農貿市場存在的“癥結”,補齊基礎短板。把建“機制”和搭“平臺”抓實抓牢,扎實推進農村人居環境整治。積極爭取項目,投資800余萬元對柏林街進行瀝青鋪設。順利啟動了集鎮智能化管控系統項目,安裝電子監控設備14套。建成社會綜合治理指揮中心,開發運用柏林知聲App、接訴即辦平臺,基層社會治理工作實現10年無命案發生。還在柏林街建設了1個智慧停車場、1個群眾休閑公園、2座智慧公廁,安置7個垃圾分類點、安裝59個太陽能節能路燈并配備高清探頭。積極推進“廁所革命”,完成戶廁改造255座,公廁改造27座,圈舍改造282座,拆除亂搭亂建小耳房、違規建筑20間,43個村小組順利通過潔凈村莊考核驗收。深入開展“裸墻全消除、集鎮‘穿花衣’、通道建花帶”行動,著力提升人居環境,快速撕掉柏林“臟亂差”的標簽。實現了小鄉大治,柏林平安和諧的美好愿景。

“以群眾為中心、堅持黨建引領、加強法治建設”是鄉黨委堅持黨建引領基層社會治理創新的出發點和落腳點。按照活動場所“五有”“七有”規范化建設標準,對全鄉3個行政村及49個黨支部活動場所進行摸底排查,對標準執行不嚴、設施配備不齊全的情況進行全面整改。全鄉清理規范過時過舊標語8條,更新公開公示欄展板3塊,清除公示欄過時信息23條,更換活動廣場國旗4次,62個村小組活動場所問題全面清零,全部懸掛五星紅旗、完成制度上墻,清除私人借住活動室2個,實現活動場所“建管用”規范化一體運作。

歷經300余天的整治、改造和新建,柏林鄉集鎮面貌和農村環境煥然一新,老百姓紛紛對鄉黨委豎起了大拇指。

三

圍繞“黨建+產業鏈”的模式,鄉黨委把黨支部建在了產業鏈上,讓黨員連在線上,深入推進“黨民合一”,切實保障人民群眾的民生需求,充分發揮黨支部在產業發展中的戰斗堡壘作用。

有著10多年黨齡的老黨員石大元說:“往慣的偏坡不嫌陡,誰都朝著好地方去,條件差一點的地方總要有人來做工作的嘛!”

農業興百業旺,農民富經濟強。

八角是重要的支柱產業之一。鄉黨委緊緊抓住國家實施西部大開發和退耕還林還草機遇,把發展八角產業提到重要議事日程,加強八角樣板示范點建設,以點帶面,擴大八角種植,在管護好已有的八角產業的基礎上,加大科技培訓力度,增強群眾科學種管意識,推進產品集散包裝、代加工,實現產業原料向產業產品轉變,提高八角的效益,切實促進群眾增收,在全鄉興起廣種八角的新高潮。

景德寨村的支書鄔再明剛從地里回來,一身的灰和一臉的汗。見到我們,他笑著邀請我們到家里坐,笑容很有感染力。一進門,他為我們沏上熱茶,茶香四溢,屋子一下暖了起來。

“他們都說景德寨村做得好,我們來看看。”我先開口說道。

“都是依靠黨委、政府和人民群眾,我一個人也做不出來。”鄔再明說。

過去景德寨村曾經窮過,后來隨著全國脫貧攻堅的火熱開展,村子發生了大變化。鄉黨委充分利用國家扶貧政策,進行生態林補償,還為貧困戶辦理小額扶貧信貸。

八角是景德寨的傳統產業,20世紀50年代初,鄉黨委帶領老百姓把一棵棵八角樹種在山坡上。近年來由于八角樹齡長,采摘時容易發生意外,且產量較低,老百姓一度失去管理信心。鄉黨委在了解情況以后,經過多方協調,從外地邀請農業專家對村民進行授課和實操訓練,手把手地指導農戶如何種植管理八角。如今,封尖的八角枝繁葉茂,長不高,更易采摘,產量提高了不少,解決農戶采摘危險和低產量的后顧之憂。

2011年11月,在鄉黨委的關心支持和幫助下,西疇縣柏林霧鄉糧油種植專業合作社成立,從種植、加工、銷售等各個環節樹立農特產業品牌,為群眾提供服務。經過10多年的發展,合作社注冊資金由成立時的45萬元增資到200萬元,社員也由成立時的5人發展到了208人,涵蓋全鄉80%的油茶種植戶。

10多年來,鄉黨委領導合作社助推當地老百姓走上發家致富的“快車道”。合作社通過農戶自愿加入的形式,以油茶基地入股,合作社提供技術扶持,爭取相關資金來對全鄉油茶進行管理。聘請有關專家給社員講授種植、管理、采摘油茶果等技術。做到統一培訓學習,社員們掌握油茶種植管理技術,增強了致富信心。

怎樣才能促使油茶增收提產,鄉黨委想了很多辦法。堅持“走出去”和“引進來”相結合,經過反復實踐試驗,綜合各種方式方法,提出了四個方面的要求。一是要求把樹林的雜草清除掉;二是要求種植一些矮科作物,增加油茶施肥的效應;三是要求修剪病枝枯枝和寄生枝;四是要求每株按0.5~0.7公斤進行施肥。通過實施幾項措施,全鄉的油茶產量在原有的基礎上提高了50%~80%的產量,每畝為群眾增加收入1000~1500元。

收油茶果的時候,鄉黨委最關心的是老百姓的油茶果有沒有及時收回來。柏林鄉的油茶出油高,品質好。油茶掛果以后,打出油來,多的人家有七八百斤,少的人家也有兩三百斤。每斤以50元的價格出售,光賣油就有幾萬元的收入。

柏林因生態環境優良,出產的油茶品質優良,但限制于銷售、種植技術等問題,油茶一直未能形成規模化種植、產業化經營的格局。鄉黨委大刀闊斧抓改革,全心全意謀發展,下決心大力扶持油茶產業。為解決農戶發展能力弱、資金不足、經驗不足等問題,按照“以強帶弱、抱團發展”思路,以“黨員+農戶”模式推動結成產業幫扶對子,帶動柏林鄉的油茶規模種植發展。

好的政策加上好的種植管理,群眾增收有望,提高了大家種植積極性。

依托柏林霧鄉糧油種植專業合作社,實現“社民合一”。合作社按不低于市場的價格對油茶進行收購,如果是合作社的社員,還在市場價格的基礎上再上浮10%,保障油茶種植農戶的信心和決心。這種模式促進全鄉的老油茶得到明顯的提質增效,從原來單產不足500斤,提高到現在的2000斤左右。

鄉長鄧玉權介紹,2022年柏林鄉新植油茶760畝,完成油茶提質改造750畝,打造景德寨片區油茶示范基地350畝。下一步,計劃對現有的3000多畝老油茶進行提質改造,計劃新發展油茶2000畝左右,預計到2025年,全鄉油茶的總面積將發展到1萬畝左右,讓柏林鄉成為遠近聞名的“油茶之鄉”。

產業發展匯聚了“支部牽頭、黨員帶頭、群眾參與”的強大合力。柏林鄉也取得了可喜可賀的成績,糧食總產量年均增長5.2%;八角產業成為“綠色銀行”,發展面積達到11000余畝;草果產業種植農戶覆蓋村達到2200畝,為每戶群眾經濟創收8000余元;茶葉種植面積達到1200余畝,創收帶動312戶致富增收;甘蔗產業種植面積1200余畝,發展從無到有。

黨建引領,黨員、干部和群眾群策群力,將綠美建設與產業發展結合起來,建成10公里的產業示范、花帶2.3公里。在綠野舒青的大山深處,鄉黨委對產業發展的美好愿景更加具體細致。

四

車停在馬蹄寨村委會門口,霧雨漸漸地飄散,落在我們身上。

下午的天氣有些冷,體型略顯粗實的萬富心書記接待我們。一見面,他搓著雙手,臉龐圓潤,眉眼間漾著喜氣,和顏悅色。

全鄉3個村級黨組織書記實現了人才素質隊伍年輕化,萬富心便是其中的一員。1995年出生的他已經在村委會工作了將近5年,說起馬蹄寨村黨總支,他一臉自豪。

柏林鄉堅持加強對全鄉人才工作的指導,形成由鄉黨委書記親自抓、黨委副書記直接抓的工作格局。2019年大學畢業的萬富心,在鄉黨委的人才回引和感召下來到馬蹄寨村委會任職。3年的鍛煉使他積累了很多經驗,由于工作出色,2022年開始擔任馬蹄寨村委會書記一職。

一個支部就是一面旗幟,就是一個堡壘。以前的馬蹄寨村組織紀律渙散,工作推進緩慢,鄰里關系矛盾突出,污水遍地橫流,衛生臟亂差嚴重。為了解決這一困境,鄉黨委敢啃“硬骨頭”,通過基層黨組織軟弱渙散排查整頓,對所屬黨支部全覆蓋“過篩子”,采取村黨委(總支)排查上報,鄉黨委會分析研判后分類定級。緊盯黨組織最末端的“關鍵少數”,以先進帶后進,整頓軟弱渙散的黨組織。2022年,馬蹄寨村黨支部一改往日面貌,借助綠美鄉村建設的春風,主動求變,以黨員出得來、干部下得去、群眾動起來,在帶動群眾發展方面更是實現了從“喊不醒”到“睡不著”的華麗轉變。

一輛微型轎車停了下來,兩位年輕的小伙子搖下車窗和萬富心打了招呼,接著又飛奔而去。問過萬富心才知道,這兩位年輕的隊員也是馬蹄寨村委會的工作人員,他們剛從前面的達免沖村小組回來,現在又要到下一個村小組去開展工作。

我們繞行村子,一塊坡地上的籃球場引起我的注意。在這樣一個邊遠的小村寨,居然有如此漂亮且規范的籃球場,真是出乎意料。

馬蹄寨村的駐村第一書記劉克平告訴我,以前這里原本就是一塊籃球場,過年時周邊許多村寨的村民會自發組成球隊聚到這里,為大家帶來一場場籃球盛宴。受疫情影響,已經連續兩年沒有開展籃球比賽。籃球場也由于長時間無人管理,破敗不堪,旁邊的空地更是雜草叢生,雜亂無章。

鄉黨委首先提出規劃建設球場及周邊休閑娛樂的散步小道。想法一出,劉克平全力支持,他負責向掛聯單位州醫院爭取資金,村委會負責找空地的主人商量。經過商議主人家自愿捐出空地給村里做集體公益用地。

就這樣鄉黨委做了規劃設計,村委會找來施工隊種上樹木草坪,擺上石桌石椅,還用石塊修了一條彎曲的健身步道,對破爛不堪的籃球場進行升級改造。今年新春伊始,這塊嶄新的籃球場迎來了7支籃球隊伍,馬蹄寨村又熱鬧起來了。

“以前的馬蹄寨村亂糟糟的,看著就心煩。剛到馬蹄寨的時候,一到傍晚時分,村子里就是四五條狗,七八只雞,三兩個老人和我,大家都不愿出來。現在好多了,活動場地有了,人居環境提升了,基礎設施完善了。每天吃過晚飯,出來活動的人明顯多了起來,熱鬧得很。”對于馬蹄寨村的變化,劉隊深有感觸。

在黨建的引領下,村寨有了大變化,老百姓的日子越過越紅火。

鄉黨委堅持理論武裝頭腦,各黨支部以“三會一課”落實“第一議題”24次,把學習融入日常、抓在經常。領導班子深入掛聯黨支部講授黨課20余次,幫助解決群眾身邊突出的操心事、煩心事和揪心事21件。加強黨建引領出實效,在深入調查摸底的基礎上,鄉黨委還建立了農村實用人才信息庫和鄉土人才庫,培養村級后備干部7名,培養“五類”專業型人才40余人,3名大學畢業生到村任職,26名村黨支部書記、組長“兩副擔子一肩挑”。建成了鄉黨校示范基地1個、黨支部規范化建設實訓基地65個、新時代文明實踐中心4個、黨群活動服務中心3個、青年之家3個、婦女之家3個、兒童之家6個。

2022年全年共發展黨員10名,其中35歲以下黨員8名,儲備積極分子30名,全面提升黨員發展年輕化。抓班子帶隊伍實現從量到質的升華,基層黨組織戰斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用更是得到充分彰顯。

五

1997年出生的張麗娜是硯山嫁依人,2020年9月她以三支一扶的身份來到柏林鄉工作,麗娜告訴我,她不是柏林人,但是也把柏林當成自己的家。

“剛參加工作的時候,我說的是從硯山到柏林,現在我說的是從硯山回柏林,從‘到’與‘回’的改變,感覺自己都已經變成柏林人了。”麗娜笑著說。

剛開始,麗娜負責黨建中心宣傳工作。她大學學的是市場營銷,宣傳報道與專業南轅北轍。接手黨建工作的第一天,很多工作不熟悉,學習材料和上級文件堆成了“小山”,第一天下來,她累到不想說話。

領導對麗娜說,黨建工作資料多,加班是常事,希望她做好心理準備。

聽領導這樣說,麗娜像泄氣的皮球,十分沮喪。加班是小事,要是工作一直干不好可就是大事了。轉念一想,干勁涌上來,心里反倒踏實了許多。

從那天起,辦公室相當于麗娜的半個家,很多個夜晚,她都在辦公室熬夜寫材料,加班讀文件。不懂就問,她積極主動向老前輩取經,花時間用心學,逼著自己干。白天干不完就晚上找時間干,盡量不把事情拖到第二天,畢竟第二天又有新的工作要處理。

年輕人的激情很快就點燃起來,慢慢地麗娜的工作變得順暢起來。

麗娜告訴我,柏林的街道曾經泥濘不堪,第一天上班她就穿了水鞋,默默地將平時最喜歡的小白鞋收了起來。隨著時間的推移,鄉黨委下了大力氣,真抓實干地建設基礎實施。

工作近3年來,麗娜切身實地地感受到了柏林鄉的變化。2021年“七一”建黨節,柏林鄉黨委、政府舉辦了一個大型文藝匯演,演出結束,她采訪了很多群眾,讓他們說說對柏林鄉黨委、政府的認識。老百姓說得最多的一句話就是:感謝黨和政府。這句話,讓麗娜感動了好久。

麗娜告訴我,老百姓之所以懂得感恩,其實是一個互相的關系。這幾年來,柏林鄉黨委、政府幫助老百姓解決了很多問題,讓柏林鄉從內到外都有了巨大的變化,這些變化不用誰來說、誰來喊,老百姓都看著見、摸得著,都記在心里。

“誰也沒有我的感觸深,我來柏林工作的時候,剛好遇上柏林正在轉變的節骨眼上,當時脫貧攻堅已經結束,柏林的基礎設施建設解決了很多。我也很喜歡寫文章,有機會想寫一篇《柏林鄉的變化》。”麗娜自豪地說。

站起來倒水的麗娜穿著一雙潔白的鞋子,亮得反光耀眼。

麗娜前腳剛出門,雷群煥就走進來,她順勢坐到我的旁邊。還沒等我問她,她倒是先開口問:“老師,你們是要來采訪我噶?我一樣準備都沒有。”說完咧著嘴笑了起來。

“算不上采訪,就是聊聊天。”我回答。

雷群煥是文山市小街人,在新馬街鄉人民政府工作了5年,2022年11月調到柏林鄉任組織委員,雖然還不到半年,但是她適應能力強,已經完全融入到柏林鄉的集體之中。

雷群煥很健談,我的問題她對答如流。她告訴我,在云南農業大學讀書的時候,學的是農村區域發展專業,在學習完農業理論知識以后,老師經常帶著他們班的同學到各個地方的農村去實地考察學習,經常與老百姓打交道。

走上工作崗位以后,雷群煥喜歡經常往村上跑。“我們地方小,可以經常到村上與老百姓交流,要盡量地去接觸群眾,多下村走走看看,要讓村干部和群眾都認識你,這樣才好開展工作。”雷群煥說。

有一次她下村聽到一位村干部說,現在的年輕人不愛下鄉,經常坐在辦公室遙控指揮我們,雖然他們能把工作干了,可是不深入農村,不來實地了解老百姓,他不知道我們需要什么,你都不來和我們面對面交流,我們憑什么要支持你的工作。這位村干部的話觸動了雷群煥,更加堅定了要經常下鄉的意志。

基層工作走的就是群眾路線,工作是靠交流出來的。這點,雷群煥做得很到位。

雷群煥說:“記得我剛到柏林時,很多工作還不熟悉。領導經常和大家坐在一起交流、討論、研究。雖然領導每次都說和我商量,其實我心里清楚,領導就是在教我。很慶幸,能夠遇到柏林這個寬容謙和、團結奮進的集體。”

說完,雷群煥眼里泛出了淚花。

黨建引領,凝聚人心。正是有了這么多的基層干部在苦中作樂,他們有的為了大家舍了小家;有的把一篇篇論文,寫進鄉村大地;有的不為名利,心里始終裝著老百姓……生動詮釋了共產黨員的初心使命。

鄉黨委不畏艱險、敢為人先、凝心聚力,無私奉獻。2022年,柏林鄉被評選為“云南省衛生鄉鎮”,柏林村通過省級文明村復核,老克田村黨支部被云南省委組織部命名為“云嶺先鋒紅旗黨支部”,全鄉五星級黨支部創建實現零突破,鄉黨委被中共文山州委、文山州人民政府記集體二等功……柏林鄉的基層治理、產業發展、黨建品牌、綠美鄉村建設等典型經驗被各大媒體爭相報道推廣,喜獲豐收。

沿著蜿蜒曲折的道路,我們在崇山峻嶺中穿梭,白云生處有人家,在柏林鄉黨委的帶領下,一個個小村莊,一戶戶小家庭,正一天天變得興旺富裕美麗……