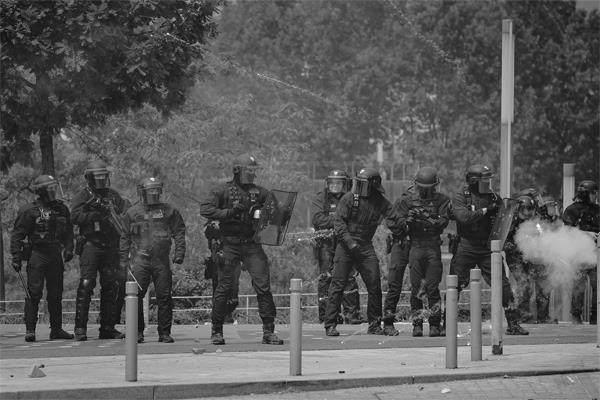

大規(guī)模騷亂已成西方世界的標(biāo)簽?

宋魯鄭

在距巴黎奧運(yùn)會(huì)還有一年之際,一場(chǎng)席卷法國(guó)的騷亂震驚了全球。僅僅5天,它已造成10億歐元的損失,超過(guò)2005年全法騷亂所造成的損失。

進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái),大規(guī)模騷亂已經(jīng)成為西方的標(biāo)簽:2005年全法騷亂、2011年美國(guó)“占領(lǐng)華爾街”運(yùn)動(dòng)、2011年英國(guó)騷亂,甚至一向被視為世外桃源的瑞典也難以避免。而且?guī)缀趺恳粋€(gè)國(guó)家的騷亂都迅速向外蔓延,甚至波及整個(gè)歐洲。

雖然每個(gè)國(guó)家的騷亂都不盡相同,但其共性卻十分突出:一是種族矛盾;二是貧富差距;三是長(zhǎng)期無(wú)解,周期性的反復(fù)。而這一切都可以歸結(jié)于西方制度當(dāng)下的失能失靈。

問(wèn)題的起源

500年前歐洲崛起,之后便在全球大搞殖民主義,與歐洲僅隔地中海的非洲自然難逃厄運(yùn)。其后果是不少非洲人來(lái)到歐洲生活,法語(yǔ)、英語(yǔ)等歐洲語(yǔ)言也成為其家鄉(xiāng)的通用語(yǔ)言,獨(dú)立后還成為官方語(yǔ)言。

二戰(zhàn)后,歐洲經(jīng)濟(jì)迅速?gòu)?fù)蘇,戰(zhàn)爭(zhēng)造成的勞動(dòng)力短缺問(wèn)題立即凸顯出來(lái)。于是,這些前殖民地能說(shuō)歐洲語(yǔ)言的非洲族裔就被率先引入。一開(kāi)始確實(shí)是雙贏。歐洲解決了勞動(dòng)力短缺問(wèn)題,來(lái)自非洲的移民生活水平雖然低于當(dāng)?shù)厝耍缺緡?guó)人已經(jīng)明顯提升。

但自20世紀(jì)70年代起,歐洲經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)時(shí)代結(jié)束,同時(shí)第二代移民不再能接受自己的生活水平低于主流社會(huì)的現(xiàn)狀,也不再愿意僅僅從事苦累低端的工作。雙方的矛盾開(kāi)始累積。

從這些情況來(lái)看,我們可以看出西方的兩個(gè)問(wèn)題:一是對(duì)于自己的文明和制度過(guò)于自信,一開(kāi)始認(rèn)為可以很容易很迅速地將非洲移民同化,但事實(shí)卻恰恰相反;二是政策制定者過(guò)于短視,不能從長(zhǎng)遠(yuǎn)角度來(lái)看待和解決問(wèn)題,這一點(diǎn)是由西方的票選制度造成的。西方是通過(guò)選票來(lái)定期換人換黨,政黨和政治人物關(guān)心的是如何連任,這就導(dǎo)致他們?cè)谥螄?guó)理政時(shí)只看眼前,往往采取迎合民眾的短期行為,出臺(tái)的多是“頭痛醫(yī)頭、腳痛醫(yī)腳”的治標(biāo)之策。而且,由于未來(lái)執(zhí)政的可能是另一個(gè)政黨,沒(méi)有政治人物愿意做“前人栽樹(shù)”的事。

這兩點(diǎn)其實(shí)是一體兩面:一方面過(guò)于自信,另一方面現(xiàn)在享受好處的是自己,即使未來(lái)出了問(wèn)題,也不用自己去面對(duì)和承擔(dān)后果。

當(dāng)然,還有一個(gè)無(wú)法預(yù)測(cè)的因素:經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)之后,歐洲的本土出生率開(kāi)始迅速下降,但外來(lái)移民的高出生率并沒(méi)有改變。這使得制度的弊端出現(xiàn)放大效應(yīng),整個(gè)西方的種族結(jié)構(gòu)正在經(jīng)歷著歷史性的改變。

這個(gè)從量到質(zhì)的變化,使得問(wèn)題演變成真正的危機(jī):西方極右民粹主義強(qiáng)勢(shì)崛起,歐美紛紛出現(xiàn)民粹主義領(lǐng)導(dǎo)人,社會(huì)也漸漸達(dá)到隨時(shí)一個(gè)火星就能被引爆的程度。

制度何以失靈?

問(wèn)題的產(chǎn)生和制度密不可分,問(wèn)題出現(xiàn)后長(zhǎng)期無(wú)法解決更是制度導(dǎo)致。

按說(shuō)任何國(guó)家都會(huì)有各種各樣的問(wèn)題,而且從政治學(xué)的角度來(lái)講,一個(gè)能解決的問(wèn)題就不是問(wèn)題,不能解決的問(wèn)題才是真正的問(wèn)題。但整個(gè)西方制度卻讓它成為一個(gè)不能解決的問(wèn)題。

一是西方體制下,每個(gè)政黨代表的利益群體是不同的。比如代表大眾的法國(guó)左翼政黨,代表財(cái)團(tuán)的法國(guó)右翼政黨。但不管代表誰(shuí),沒(méi)有一個(gè)政黨是全民政黨。上臺(tái)之后,施政只能偏向支持自己的群體。

所以一個(gè)群體的利益要想得到保護(hù)和重視,一是必須要有投票權(quán),二是必須有相當(dāng)?shù)臄?shù)量,否則其利益就會(huì)被忽視,無(wú)法得到有效保護(hù)。

法國(guó)的少數(shù)族裔就面臨這種困境,他們的選票太少,所以他們也只能一再通過(guò)暴力而不是選票來(lái)表達(dá)和捍衛(wèi)自己的利益。

二是政黨競(jìng)爭(zhēng)的設(shè)計(jì)初衷違背人性。西方多黨民主的制度設(shè)計(jì)是希望通過(guò)政黨競(jìng)爭(zhēng)促使執(zhí)政黨更好地治國(guó)理政,希望通過(guò)在野黨的監(jiān)督,確保執(zhí)政黨少犯或不犯錯(cuò)誤。通過(guò)這種設(shè)計(jì)建立問(wèn)責(zé)制。然而,任何一個(gè)政黨都想成為執(zhí)政黨,而執(zhí)政黨犯的錯(cuò)誤越多、越嚴(yán)重、越不得人心,越能為在野黨執(zhí)政創(chuàng)造條件。于是良好的初心就演變成今天的政黨惡斗,政黨利益超越了國(guó)家和民族的利益。

比如法國(guó)這次騷亂,面對(duì)暴力,各政黨應(yīng)該立場(chǎng)一致地反對(duì)。但左翼在野黨卻把矛頭指向政府和警察,拒絕譴責(zé)暴力。右翼在野黨則走向另一個(gè)極端,指責(zé)政府太過(guò)軟弱,要在全國(guó)宣布進(jìn)入緊急狀態(tài)。

這一幕早在2018年“黃馬甲”運(yùn)動(dòng)時(shí)就出現(xiàn)過(guò)。盡管當(dāng)時(shí)連法國(guó)的象征凱旋門都遭到污損,但在野黨或者譴責(zé)政府導(dǎo)致了暴力,或者譴責(zé)政府故意放大暴力來(lái)污名化“黃馬甲”運(yùn)動(dòng),或者指責(zé)政府是轉(zhuǎn)移視線。

一場(chǎng)騷亂難以迅速平息的原因固然有很多,但各政治力量利用騷亂來(lái)謀取各自利益是重要的因素。

三是社會(huì)各個(gè)群體缺乏基本共識(shí)。歐洲的少數(shù)族裔,有自己的宗教信仰和價(jià)值觀,而且認(rèn)為當(dāng)下的制度不能保護(hù)和捍衛(wèi)自己的利益,所以一旦遇到傷害就會(huì)采取極端的手段回應(yīng)。從歷史上看,美國(guó)內(nèi)戰(zhàn)也是在對(duì)立的南北雙方已經(jīng)沒(méi)有基本共識(shí)的情況下爆發(fā)的。西方的民主并不能產(chǎn)生共識(shí),而是有了共識(shí)它才能運(yùn)作。

基因性缺陷

屢屢發(fā)生的騷亂體現(xiàn)的只是西方制度的部分問(wèn)題。如果從大歷史角度來(lái)看,西方制度還有更多的結(jié)構(gòu)性弊端,使其無(wú)法適應(yīng)迅速演化的時(shí)代。

在西方制度設(shè)計(jì)下,大眾擁有決定國(guó)家實(shí)行什么政策的巨大權(quán)力,但卻沒(méi)有與行使這一重大權(quán)力相關(guān)的責(zé)任。

比如,2005年法國(guó)公投否決了歐盟《里斯本條約》,重創(chuàng)歐洲一體化進(jìn)程。但否決的原因并不是選民對(duì)這個(gè)條約有多么不滿,相反,很多人根本沒(méi)看過(guò)這個(gè)條約,他們只是因?yàn)閷?duì)政府不滿而投了反對(duì)票。

法國(guó)前總統(tǒng)戴高樂(lè)曾對(duì)本國(guó)的選民作過(guò)這樣的評(píng)價(jià):“三分之一的法國(guó)人聽(tīng)天由命,三分之一的法國(guó)人反對(duì),三分之一的法國(guó)人根本不了解。”而國(guó)家的命運(yùn)就交由這樣的選民去決定。

再比如英國(guó)的脫歐公投。脫歐以來(lái),雖然全世界包括英國(guó)自己也都承認(rèn)脫歐是個(gè)錯(cuò)誤選擇,但也只能跟著繼續(xù)錯(cuò)下去,無(wú)法糾正,否則將直接危及現(xiàn)行體制的合法性。

在這種制度下,大眾必須是理性和充滿智慧的,既關(guān)心國(guó)家整體利益和未來(lái),也深諳復(fù)雜的國(guó)際關(guān)系,必要時(shí)更能為了他人和國(guó)家犧牲自己的切身利益。但這樣的選民是不存在的。

應(yīng)該說(shuō),西方制度的各種原發(fā)性、結(jié)構(gòu)性問(wèn)題,是今天制度失能失靈的根源,但并不是唯一因素。產(chǎn)生于近代工業(yè)革命時(shí)期的西方民主無(wú)法適應(yīng)今天的時(shí)代,是理解今天西方制度問(wèn)題的重要視角。

全球化、以機(jī)器人自動(dòng)化和人工智能為代表的科技進(jìn)步、互聯(lián)網(wǎng)信息時(shí)代的來(lái)臨,成為西方陷入全面危機(jī)的外部條件。其對(duì)西方的影響主要有以下兩個(gè)方面。

一是中產(chǎn)階級(jí)迅速萎縮,成為少數(shù)。在今天的歐美國(guó)家,中產(chǎn)階級(jí)的占比都降到50%以下。正如美國(guó)歷史學(xué)家巴林頓·摩爾所說(shuō):“沒(méi)有(資產(chǎn))中產(chǎn)階級(jí)就沒(méi)有民主。”西方民主制度產(chǎn)生、運(yùn)行和維系的基礎(chǔ)正面臨崩潰。

二是網(wǎng)絡(luò)助推民粹主義崛起。在傳播形式為廣播電視和報(bào)紙的時(shí)代,政治素人表達(dá)機(jī)會(huì)十分有限,自然沒(méi)有辦法對(duì)選民產(chǎn)生影響。但在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,他們和網(wǎng)民互動(dòng)的成本幾乎為零。只要你能博眼球,能引起爭(zhēng)議,就有了知名度。特別是在信息爆炸和求新求變的時(shí)代,那種不講道理、激進(jìn)、偏激、挑戰(zhàn)傳統(tǒng)的政治人物反而更易引起關(guān)注和轟動(dòng),可以說(shuō)越無(wú)賴越能打動(dòng)大眾。西方民主制度在互聯(lián)網(wǎng)面前正面臨著感性打敗理性的嚴(yán)重挑戰(zhàn)。

這也是采用西方制度的國(guó)家和地區(qū)頻頻出現(xiàn)政治素人以及民粹主義迅速崛起的原因。

只是全球化、科技進(jìn)步和互聯(lián)網(wǎng)信息時(shí)代的來(lái)臨都是歷史的必然,無(wú)可逆轉(zhuǎn)。對(duì)此,西方制度不僅難以適應(yīng),還由此引爆了基因性缺陷。今天的法國(guó)騷亂只不過(guò)是又一次敲響警鐘罷了。

(摘自瞭望智庫(kù))