愈炸愈強的抗日“兵器庫”

張桂林 劉恩黎

“戰以止戰,兵以弭兵,正義的劍是為保衛和平。創造犀利的武器,爭取國防的安寧……同志們,猛進!猛進!”

1939年,隨著華中重鎮武漢失守,侵華日軍南犯長沙,西窺宜昌,并頻繁派出轟炸機群,空襲重慶等后方城市。中國抗日戰爭,進入更加艱難的時刻。然而,在敵人的狂轟濫炸下,一首激昂的歌曲在重慶嘉陵江畔傳唱開來。

與這歌聲相伴的,是長江、嘉陵江兩岸越來越多的廠房里、巖洞中,轟鳴不息的機器、日夜苦干的工人和源源不斷生產出來的槍炮。為打敗日本侵略者,山城近十萬兵工人,在物料、裝備短缺,生活清苦、頭頂轟炸的艱險環境中,滿腔熱忱,爭分奪秒“創造犀利的武器”,供應了中國抗日軍隊所需2/3的槍械、彈藥。

炮火下搬來的兵工中心

重慶主城九龍坡區鵝公巖大橋頭,一尊手握鋼槍怒吼射擊的抗日軍人雕像跨立石碑之上,面朝東方,日夜守望著奔流不息的長江。雕像下方的巖壁里,隱藏著百余個縱橫交錯的人工巖洞。

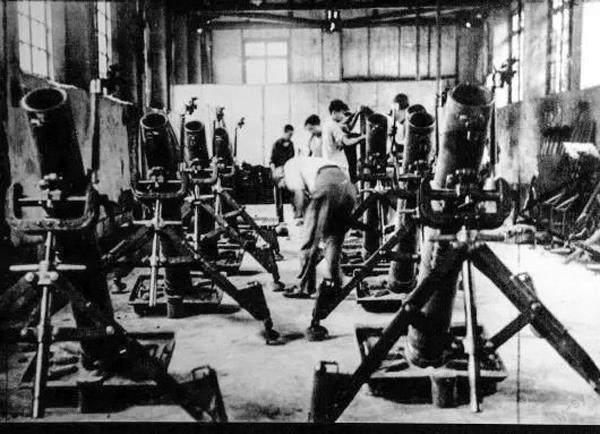

抗戰時期,重慶兵工廠生產的部分火炮

這里是兵工署第一兵工廠舊址。它的前身,是創建于晚清,以“漢陽造”步槍顯赫于近代中國的漢陽兵工廠。80多年前,在不斷進逼的日軍炮火下,這座當時的“兵工砥柱”幾經遷徙,于1940年春定址山城。在此之前,當時我國最主要的兵工企業大多已在重慶落戶復產。

“西遷運動,造就了重慶抗戰兵工中心的地位。”中國抗日戰爭史學會副會長周勇介紹,全面抗戰爆發前,我國兵器工業不僅力量薄弱,布局也極不合理,幾個大廠,均在中東部且以沿海為主。隨著戰事惡化,這些工廠很快面臨淪入敵手的危險,搬遷到以戰時首都重慶為中心的大后方,就成了必然選擇。

天上飛機轟炸、腳下激流險灘,西遷之路,艱險異常。原鋼鐵廠遷建委員會的一位老人,曾這樣回憶:“走到湖北枝江,說完了,船快翻了。很多人就哭,小孩、婦女們都哭了。后來船主找我說,把這些(煉鋼廠的)機器都丟到河里邊吧,救人吧。我說,這絕不可能!結果這個船傾斜到35度,好在下面是泥沙,沒有碰到石頭,如果碰到暗礁的話,那所有的設備、所有的人全部完蛋。”

至1940年,我國兵工內遷完成時,兵工署直屬17家兵工企業中,有11家駐扎重慶,約占總數的2/3。除當時尚不能自制的坦克、重型火炮外,這些兵工廠的產品涵蓋鋼鐵、火藥、子彈、手榴彈、炮彈、甲雷、步槍、輕重機槍、迫擊炮、戰防炮等當時我國軍隊實際投入使用的幾乎所有槍械彈品種,成為當之無愧的抗戰兵器工業中心。

頭頂轟炸創造犀利的武器

抗戰之初,我國基本是在孤立無援的情況下獨立對日作戰。后來蘇聯空軍曾援華作戰,蘇德戰爭爆發后便停止了。太平洋戰爭爆發后,美國才開始援華,但由于我國的出海口已經全部陷入敵手,援華物資只能靠滇緬公路,和飛越“駝峰”的有限空運,數量也極為有限。

一面是抗日前線對武器、彈藥需求之急迫,一面是外國援助之稀缺,為前方將士補充足夠彈械的重任,就落到了大后方兵工廠頭上。然而,西遷以后,雖免除了受日軍攻擊占領的威脅,但各兵工廠機器設備有限,原材料缺乏等難題又接踵而至。危難時刻,各廠均千方百計克服困難,力求迅速重建,早日開工,盡最大努力維持前線武器供應不輟。

重慶建川博物館

兵工署第二十一廠自南京搬遷之始,即派人赴香港采購生產物資,并預先在重慶啟動新廠建設。資料顯示:各員皆分負責任,修建房屋與安裝機器,同時并進,不使分寸光陰稍有浪費;各項機器,隨到隨裝。各人員夙夜勤勞,盡忠不倦。三個多月就完成了主要工程。1938年3月,二十一廠率先復工,當月就趕制出40挺馬克沁重機槍送往前線。

戰時的重慶,缺電、缺燃料的情況時有發生。除物料匱乏外,各工廠還不得不應付日益頻繁的敵機轟炸。為防空襲,第一工廠邊生產,邊在長江邊巖壁上開鑿出100多個巖洞,建成22000多平方米的地下廠房。各巖洞分工制造零件,通過腰洞相互傳遞,最終組裝成武器。這種洞內串聯生產方式,不僅躲開了轟炸,還提高了效率,被不少兵工企業效仿。

眾多工廠互相配合,使效率不斷提高,質量日益改進。1938年到1945年,重慶主要兵工廠共生產各種槍彈8.5億發,炮彈近600萬顆,步槍近30萬支,輕重機槍3萬余挺,火炮1.4萬門,擲彈筒6.8萬具,甲雷42萬多顆。當時抗日戰場所需的常規武器,諸如重機槍、迫擊炮、擲彈筒、手榴彈等大都能充足供應且有盈余,輕機槍、迫擊炮彈、步槍及槍彈,也基本能滿足需要,重慶各廠對此起到了主要支柱作用。

同志們,猛進!猛進!

生于南京,在抗戰烽火中隨遷重慶的二十一工廠子弟鄭洪泉,至今仍記得80多年前父輩們夜以繼日勞作的場景,“剛搬到重慶時,工人們都自覺每天工作12個小時到14個小時。可以說上至將軍廠長、下到普通工人,都在默默地拼命。其中最可敬的,是我們的老廠長李承干!”

李承干于1919年進入漢陽兵工廠,1931年任金陵兵工廠廠長。全面抗戰爆發后,在他的帶領下創造了三個月西遷重慶并復工的奇跡,此后的二十一工廠不斷擴產壯大。

“李承干一直單身,到重慶后完全以廠為家。14平方米的辦公室,他和主任秘書、工務處長三人辦公,背后靠墻一張單人床就是他的臥室。不管多晚睡,有事隨時要叫醒他。”從大學教授崗位退休后專心研究李承干的鄭洪泉,對“老廠長”的抗戰往事如數家珍:預料到戰事日緊,設備、物資肯定會短缺,他就派出得力人員常年到外采辦;他親自主持設計新式步槍,改進機槍、迫擊炮;他非常關心職工生活,但生產上要求極嚴格……

讓不少工人記憶深刻的是,面對日軍飛機的頻繁空襲,李承干最關心機器有沒有保護好,工人們是不是都進了防空洞。而他往往是最后一個進洞,有時甚至喃喃自語:“炸我們吧,炸我們好。炸了我們馬上能復工,總比炸那些沒有能力恢復的工廠好。”

為激勵職工斗志,鼓舞大家戰勝困難。李承干還邀請郭沫若為工廠創作廠歌。郭沫若不僅慨然應允,還請著名作曲家賀綠汀為之譜曲:“我們有熔爐般的熱烈,我們有鋼鐵般的堅韌……同志們,猛進!猛進!”從此,這首歌就唱響在長江、嘉陵江畔。

在李承干的帶領下,二十一工廠先后接管了漢陽兵工廠步槍廠、二十工廠輕機關槍廠等,最終成為大后方規模最大的兵工廠。到抗戰末期,其武器產量已達“全國輕武器的一半左右”。

同樣頭頂轟炸“猛進”的,還有鋼遷會的員工們。抗戰期間,僅鋼遷會記錄在案的較大規模日軍空襲至少有三次,死傷員工約200人。但面對敵人的殘酷轟炸,1940年至1945年,鋼遷會鋼鐵廠共生產生鐵96057噸、鋼28657噸、鋼材15456噸,分別占抗戰時期大后方鋼鐵總產量鐵的90%、鋼的65%、鋼材的40%。

一位鋼遷會工作人員當年曾這樣寫道:“抗戰是這樣緊急,人們的生活是這樣煎迫。我們并不覺得難過,因為我們早已了解了現實,我們的生活目標不是為了錢,也不是為了利,我們只有一個愿望,一個思想,一個期待,那就是努力造械,爭取和平早臨。”

(摘自《解放軍報》)