考古熱新風吹向年輕人

王玨

燕妮

鄭喆軒

邱振威

百年來,一代代考古人為建設中國特色、中國風格、中國氣派的考古學貢獻著光和熱,其中有許多年輕考古人,他們扎根考古一線,用實際行動詮釋著文明傳承的使命與擔當。

探求人類起源、演化、遷徙的遠古圖景

當眾多形態規范、制作精美的手斧出現在眼前時,四川省文物考古研究院館員鄭喆軒難掩興奮之情。

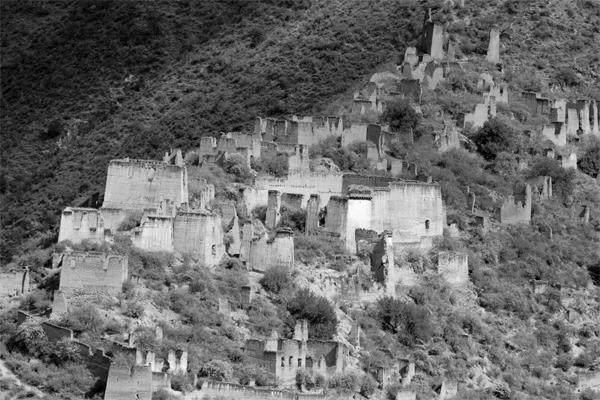

在四川省甘孜藏族自治州稻城縣皮洛遺址考古時,鄭喆軒帶領團隊發掘出豐富的地層堆積,從7個文化層中出土石制品7000余件,精美的手斧和薄刃斧就在其中。

古樸、對稱、扁薄……距今至少10萬年先民的工具,放到今天都會引人贊嘆。“這是目前東亞形態最典型、制作最精美、技術最成熟、組合最完備的阿舍利遺存。”鄭喆軒介紹。

皮洛遺址的發現,令不少專家驚嘆。

這個重要的考古發現背后,離不開鄭喆軒等青年考古工作者的付出和努力。出生于1988年的鄭喆軒,本科和研究生就讀于北京大學考古文博學院,畢業后進入四川省文物考古研究院工作。

2019年春,鄭喆軒首次踏上川西高原這塊土地開展考古調查,在他的腦海中,始終縈繞著一個線索——20世紀二三十年代,有西方學者曾在甘孜疑似發現過手斧。經過持續的調查,鄭喆軒和同事們發現了包括手斧點在內的多個舊石器遺址點,多年的田野考古經驗讓他堅信“川西高原還將會有重要的考古新發現!”

2019年夏,鄭喆軒帶領團隊在川西高原正式開展舊石器專項考古調查工作。經過兩年多的調查,他們讓60余處舊石器遺址點群得以呈現,其中就包括遺物豐富、地層堆積良好的皮洛遺址。

2021年,在國家文物局舉辦的“考古中國”重大項目重要進展工作會上,鄭喆軒代表團隊介紹,“皮洛遺址是迄今青藏高原發現的面積最大、地層保存最完好、堆積連續、文化類型豐富多樣的舊石器時代遺址,填補了該地區乃至青藏高原舊石器時代考古的一項空白”。

鄭喆軒的專業方向是舊石器時代考古,這在考古領域中也是相對冷門的方向,但他卻樂在其中。鄭喆軒說:“探索未知、揭示本源,這就是考古的魅力所在。”

四川省甘孜藏族自治州稻城縣皮洛遺址

為長江文化的傳承和弘揚貢獻力量

“一個女孩子,怎么會想要走考古這條路的?”每當提起自己的職業,燕妮總是會被別人這樣問。

1981年出生的燕妮,是重慶市文物考古研究院女子考古隊項目負責人。高中時,一次偶然的機會,燕妮讀到了考古學家、科幻作家童恩正寫的《古峽迷霧》。這個講述20世紀20年代中美聯合考古隊尋找失蹤的中國籍隊員遺骸的故事,激發了燕妮對考古的興趣。

高考填報志愿時,燕妮選擇了吉林大學的考古專業,畢業后來到重慶市文物考古研究院,從事田野考古發掘及研究工作。

然而,當燕妮真正進入考古第一線時,她才發現考古沒有想象中的簡單。20世紀90年代到21世紀初,以三峽考古為契機,重慶文化遺產保護事業得到了長足的發展。2012年,重慶市文物考古研究院女子考古隊應運而生,燕妮是其中一員。她和女子考古隊的隊員們主要負責重慶三峽庫區消落帶的地下文物搶救性發掘。

每年5月底,消落帶江水水位會降至150米左右;9月初,蓄水水位會重新升至175米左右。因此,每年留給考古隊的發掘時間僅3個月左右。燕妮說:“在清理墓葬的過程中,我們需要不時去修整墓壙,當器物露頭后,我們還要蹲在坑里,一件件清理、繪圖,身上的衣服是濕了干、干了又濕,但姑娘們都咬牙堅持了下來,盡心盡力完成項目發掘工作。”

從業多年來,燕妮和女子考古隊隊員們在一次次的田野發掘中,完成和歷史的對話,破解未知的謎團,也實現了自己最初的夢想。

觸碰人類最廣泛時空范疇的學問之一

“航空遙感,似鷹擊長空,扶搖直上;田野丈量,若詩遇遠方,閑庭信步;水下解密,如魚翔淺底,烝然罩罩……”在紀念中國現代考古學誕生100周年的文章中,有一篇名為《我心中的考古》,中國國家博物館環境考古研究所所長邱振威在文中這樣描述考古工作。

1990年8月出生的邱振威,2006年進入安徽大學學習考古專業,2015年進入中國國家博物館工作。邱振威坦言,當初他是被調劑到考古專業的,曾經歷了猶豫糾結,但慢慢地發現了考古的樂趣。

隨著時代的發展,科學技術在考古中的應用越來越多。開展田野考古工作的同時,邱振威也致力于植物考古與環境考古的研究。

“以江蘇太湖流域開展的一項相關工作為例,這里素以魚米之鄉著稱,我們考古工作的目的是了解魚米之鄉是怎么形成的。” 邱振威說,“借助環境考古、植物考古等綜合技術手段,我們可以了解當時的環境是怎樣的,如何發展到現在的,先民是什么時候出現的,在當時做了什么。”

考古團隊首先選擇了一處受人類活動影響較小的古湖,利用鉆探的方法獲取古湖18米深的沉積物土樣,獲取當時的環境信息。邱振威說:“我們可以根據沉積物中發現的花粉推斷當時的樹種,重建2萬多年以來的植被景觀。”

近年來,考古事業受到更多人的重視和關注,也給了年輕人更多的機會和更廣闊的舞臺。“無論是你選擇了考古,還是考古選擇了你,都應該慶幸,你觸碰到人類最廣泛時空范疇的學問之一。”邱振威說。

(摘自《人民日報》)