行業協會治理對平臺企業網絡信息內容安全責任履行的影響

陳志斌 朱迪 潘好強

內容提要 平臺企業履行網絡信息內容安全責任(ICR)不僅是凈化我國網絡空間的需要,也是實現我國網絡強國戰略、建設數字中國的重要舉措。利用2013—2020年A股上市平臺企業數據,采用OLS回歸模型,實證分析加入行業協會對平臺企業網絡信息內容安全責任履行的治理作用。研究發現:平臺企業加入行業協會可以顯著促進其履行網絡信息內容安全責任,且行業協會對網絡信息內容治理的支持度越大,企業網絡信息內容安全責任履行得越好;行業協會對網絡信息內容治理的事前支持行為與事后激勵行為是行業協會影響平臺企業ICR履行的主要路徑,但事前支持行為與事后激勵行為對不同類型的平臺企業影響效果呈現異質性。平臺企業政治關聯關系負向調節行業協會對平臺企業ICR履行的促進作用。

關鍵詞 行業協會 平臺企業 網絡信息內容安全責任(ICR)

陳志斌,東南大學首席教授

朱迪,東南大學財務與會計系博士研究生

潘好強,東南大學高質量發展綜合評價研究院助理研究員

一、引言

隨著“互聯網+”時代的到來,人類逐漸由傳統工業經濟時代邁入了數字經濟時代,一種新型的企業組織——平臺企業應運而生。平臺企業的興起一方面極大地促進了經濟發展,另一方面由于其多邊市場[1]、網絡外部性[2]等特質導致很多新的社會責任問題產生,其中一個較為突出的問題就是網絡信息內容治理問題[1]。隨著平臺企業的快速發展壯大,一方面,可編輯技術門檻大大降低,自媒體數量成爆炸式增長,導致網絡信息生產社會化程度越來越高,網絡信息內容質量越發參差不齊。另一方面,雙邊或多邊市場的存在極大增加了網絡信息的受眾人數并加快了傳播速度,有害網絡信息造成的風險不斷增大。譬如新冠肺炎疫情期間,“某新冠肺炎患者深夜逃脫”“某地新增千例新冠肺炎患者”等這類網絡謠言層出不窮,并在微信、微博、抖音等平臺上快速傳播。由于平臺用戶數量巨大,加之信息傳播非常快捷,網絡謠言等有害信息內容的影響迅速擴大,嚴重污染了網絡環境,甚至造成了一定的社會恐慌。政府部門不得不通過各種公共渠道出面辟謠。網絡謠言既占用了公共資源,又給社會穩定造成了嚴重的危害。由此可見,在數字經濟時代,不良、有害甚至違法的網絡信息內容影響的群體越來越多,影響范圍越來越大,已經嚴重威脅到國家安全。如何有效治理網絡信息內容早已成為一項事關國計民生的重要議題。

2016年4月19日,習近平總書記在網絡安全和信息化工作座談會上提出“網上信息管理,網站應負主體責任”,由此確立了互聯網平臺運營主體在網絡信息管理中的主體責任,即外部行為內部化。同時,平臺企業作為治理主體對于網絡信息內容責任的履責情況需要多方監督。習近平總書記多次強調要建立“網絡綜合治理體系”,發揮社會組織中堅作用。行業協會作為社會組織的重要組成部分,上承政府下接企業,理應為平臺企業網絡信息內容治理貢獻自己的力量。2019年國家互聯網信息辦公室發布的《網絡信息內容生態治理規定》也明文鼓勵網絡行業組織積極參與到網絡信息內容治理中來,為行業組織參與網絡信息內容治理提供了明確的制度遵循。因此,檢驗行業協會能否發揮平臺企業網絡信息內容治理作用、厘清行業協會參與平臺企業網絡信息內容治理路徑、分析影響行業協會發揮平臺企業網絡信息內容治理作用的因素,對我國更好發揮行業協會治理作用、構建網絡綜合治理體系、凈化網絡環境具有重要意義。

本文以A股上市平臺企業為研究樣本,探究加入行業協會對平臺企業網絡信息內容安全責任(以下簡稱ICR)履行的影響。本文的貢獻主要在于以下兩點:第一,以行業協會為切入點,研究平臺企業網絡信息內容治理問題,驗證新制度主義經濟學在該領域的適用程度。第二,本文的研究結果對于我國進一步構建網絡綜合治理體系、推進行業協會脫鉤提供有力支撐,對行業協會進一步優化參與企業治理路徑提供借鑒。

二、理論基礎與假說

自互聯網誕生之初,關于互聯網治理的相關問題就已經被學術界所關注[2],早期互聯網治理的相關研究更多地是基于宏觀視角探討互聯網治理模式,而沒有針對互聯網治理的具體內容展開研究。關于互聯網治理模式演化大致經歷了三個階段:第一階段以互聯網自治主義為主導[3],第二階段以政府規制論為主導[4],第三階段以互聯網多元治理主體論為主導[5]。目前互聯網多元治理主體論已經得到了各國學術界與實務界的普遍認可,也為行業協會等社會組織參與網絡信息內容治理提供了理論基礎。進入21世紀后,由于互聯網在信息傳播中的作用日益凸顯,加之網絡運作的快速性[1]、不可逆性[2],不良網絡信息對個人、社會和國家造成的負面影響日益嚴重。因此,學者逐漸將目光放到了互聯網治理的細分領域——網絡信息內容治理領域。在網絡信息內容治理體系方面,有學者以政府為治理主體,詳細分析了我國政府參與網絡信息內容治理的現狀與不足,提出了政府治理模式應當由政府主導向網絡企業與行業組織主導過渡,并逐漸建立包含政府、行業組織、網絡企業、意見領袖、技術手段、普通網民等在內的綜合協同治理體系[3]。也有學者認為,網絡內容治理應當多主體協同,多主體包括政府部門、互聯網企業、網絡媒體、行業組織以及全體網民[4]。部分學者針對具體的網絡信息內容如謠言[5]、不實網絡信息[6]等展開了治理研究。

隨著政府在市場經濟中管理范圍的收縮,行業協會作為社會組織的重要組成部分,在協調政企關系、促進社會發展等方面開始發揮重要作用[7]。行業協會的職能來源于企業和政府的雙重賦權[8],它具有行業服務、行業自律、行業代表和行業協調四重職能[9],可以通過保護知識產權、設定行業標準等彌補市場缺陷與市場失靈[10],通過降低交易成本、促進交流、降低信息不對稱、削弱會員企業間的等級制度并解決集體行動困境(通過提供激勵)促進協會內成員進行合作[11],從而促進行業治理和產業健康發展。部分學者就加入行業協會對企業的治理效用展開了實證研究,研究發現,加入行業協會可以有效降低企業融資約束、促進知識產權保護以及降低貿易成本,進而有效促進企業創新[12]與績效提升[13];可以有效促進企業資源獲取、提高企業聲譽以及降低企業與資本市場的信息不對稱程度,從而有效降低企業融資成本[14]。基于交換邏輯,加入行業協會的企業往往會響應行業協會的號召與要求,積極履行企業社會責任,表現為更多的慈善捐贈[15]及更好的環境表現[16]等。

綜上,網絡信息內容治理已經成為近年來學者普遍關注的領域,相關研究成果中也就行業協會這一社會組織應當作為網絡信息內容治理的主體之一達成共識,但是目前研究尚有部分不足:一是以行業協會為視角聚焦網絡信息內容治理開展的研究極少;二是對行業協會參與企業治理的具體路徑缺乏探討與驗證。因此,本文以行業協會為研究視角,探討并實證檢驗加入行業協會對平臺企業ICR履行的治理效用,驗證行業協會參與平臺企業網絡信息內容治理的路徑,并進一步分析平臺企業政治關聯關系對行業協會發揮治理效用的調節作用。

1.加入行業協會對ICR履行的影響

Doner和Schneider認為行業協會是企業之間為謀求共同利益而自發形成的一種互益性社團[1],但是在中國情境下往往并非如此。我國現有的規模較大、治理水平較高的行業協會,早期基本都是由政府為管理行業、市場或產品發起創辦并作為政府行政部門行使其職能,而并非是由企業出于自身目的自發組成的[2]。從這一角度來看,我國行業協會基本都是自上而下產生的官辦行業協會,其從產生開始就具備明顯的承接政府職能的特征[3]。

基于資源依賴理論,在平臺經濟時代,由于我國政府高度重視網絡信息內容治理問題,因此能否有效促進平臺企業ICR履行就成為了相關行業協會主動承接政府職能以及獲得政府資源傾斜的重要抓手。在這種情況下,行業協會往往會以多種途徑號召或要求加入行業協會的平臺企業履行ICR。對于平臺企業而言,加入行業協會有助于提高平臺企業聲譽、降低融資約束、緩解信息不對稱問題以及降低交易成本,同時平臺企業可以享受行業協會所提供的行業信息、技術服務、爭議調解與集體行動等服務。基于交換邏輯,平臺企業在享受加入行業協會帶來的諸多資源的同時,就需要響應行業協會的倡議或要求,加大網絡信息內容治理力度,從而有更好的ICR表現。據此,本文提出以下假設:

假說1:在控制其他變量的前提下,加入行業協會能夠顯著促進平臺企業ICR履行。

2.行業協會參與ICR治理的路徑

行業協會作為市場和政府之外的一種非正式規制[4],往往以開展多種支持性活動提高會員企業的ICR履行水平。支持性活動可以進一步分為事前支持活動和事后激勵活動。事前支持活動主要包括三類:一是開展相關信息和技術交流活動。在Hillary的調查中,信息和技術指引被企業認為是提高環境行為的重要支持[5],這一結論對于平臺企業開展網絡信息內容治理同樣適用。二是開展相關宣傳與培訓活動。行業協會可以通過宣貫國家相關法律法規、開展政策解讀、出版相關書籍、舉辦講座、組織培訓等形式[6],加強平臺企業網絡信息內容治理意識、豐富平臺企業網絡信息內容治理知識、提升平臺企業網絡信息內容治理意愿,從而提升平臺企業網絡信息內容的治理能力與治理主動性。三是開展行業自律活動。促進行業自律是行業協會最重要的職能之一,也是行業協會參與企業治理最重要的途徑之一。事后激勵活動主要為開展相關評選活動,樹立網絡信息內容治理標桿,利用聲譽機制和信號傳遞機制激勵會員企業積極履行ICR。

綜上,相關支持活動舉辦越多,代表著行業協會對于網絡信息內容治理的支持力度越大。加入行業協會的平臺企業會獲得更多的網絡治理信息、治理技術以及更強的治理動機,進而會有更好的ICR履行表現。據此,本文提出以下假設:

假說2:在控制其他變量的前提下,行業協會對網絡信息內容治理支持力度越大,加入行業協會的平臺企業ICR履行越好。

3.政治關聯對行業協會影響ICR履行的調節作用

根據新制度經濟學理論,政治關聯被認為是一種非正式網絡,可以對外界制度環境不完善起到彌補作用,從而成為一種非正式治理方式。相關學者研究發現政治關聯可以為企業帶來稅收補貼[1]、外部貸款[2]以及提高企業聲譽[3]等好處。通過文獻回顧可以發現,加入行業協會可以降低會員企業融資約束、促進企業獲得銀行貸款以及外部融資。同時,也可以促進會員企業聲譽的提高以及企業經濟效益的提升。盡管加入行業協會與政治關聯發揮作用的機制可能并不同,但從結果上看,加入行業協會與企業政治關聯所帶來的正向影響具有很大的相似度。從這一角度分析可以發現:平臺企業存在政治關聯可能會降低平臺企業對行業協會的依賴程度,進而削弱加入行業協會對平臺企業ICR履行的影響。

當然,還有部分學者認為,在我國特殊的制度背景下,很多具有較大影響力的行業協會是自上而下組建的,企業加入行業協會本身就會通過行業協會形成一定程度的政治關聯。而企業通過直接與政府部門建立聯系也會形成直接的政治關聯,當兩種政治關聯同時存在時,可能會增強會員企業對行業協會相關要求的履行程度,進而表現為ICR履行。從這一角度分析可以發現:存在政治關聯可能會提高企業對行業協會的支持力度,進而表現為增強行業協會對平臺企業ICR履行的影響。據此,本文提出競爭性假說3:

假說3a:政治關聯負向調節行業協會對平臺企業ICR履行的影響。

假說3b:政治關聯正向調節行業協會對平臺企業ICR履行的影響。

三、研究設計與變量說明

1.樣本選擇與數據來源

在篩選樣本前,本文首先根據互聯網業務營業收入比例確定互聯網企業,再依據平臺型業務營收比例在這些互聯網企業中篩選平臺企業。①互聯網業務營收比例,參照第45次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》中關于互聯網企業的定義:“互聯網業務營收比例達到50%以上的定義為互聯網企業,其中,互聯網業務包括互聯網廣告、網絡營銷、個人互聯網增值服務、網絡游戲、電子商務等”;②平臺型業務營收比例,參考申萬的行業分類方式,即互聯網企業中平臺型業務的收入或利潤占比超過50%的企業則為平臺企業,其中平臺型業務包括網絡社交、電子商務、網絡游戲等。由于平臺企業從2013年才開始逐步上市,因此本文收集了2013—2020年A股上市公司的數據,并按照上述篩選標準進行篩選,剔除ST、*ST的平臺企業,一共篩選出符合標準的125家平臺企業作為研究樣本,剔除財務數據缺失的樣本,最終得到808個觀測值。

本文通過各平臺企業官網或百度搜索引擎手工搜集相關企業社會責任報告衡量平臺企業ICR履行的數據。中國互聯網協會是目前國內規模最大且較為權威的互聯網協會,因此,“是否加入行業協會”數據取自中國互聯網協會官方網站公布的會員名單;行業協會網絡信息內容治理支持度來源于手工搜集中國互聯網協會官方網站各年度的活動披露信息;控制變量數據來源于國泰安數據庫;通過手工整理國泰安數據庫中的核心高管個人簡歷獲取政治關聯數據。

2.變量定義

本文被解釋變量為ICR履行得分,使用ICRscore來衡量。對于平臺企業網絡信息內容治理評價,目前量化研究較少,尚未有比較成熟的評價方法可供參考。本文以《網絡內容生態治理規定》中對網絡信息治理的相關要求為指引,借鑒Zhang等[1]、Tian[2]的做法,以平臺企業公布的企業社會責任報告中有關網絡信息內容的詞頻(如謠言、網絡信息、色情信息等)*100%衡量。

本文的解釋變量為行業協會(Asso)及行業協會對內容治理的支持度(Assfocus)。其中,Asso為二元虛擬變量,若樣本企業當年度加入中國互聯網協會,則取值為1,否則為0。Assfocus以中國互聯網協會開展相關網絡信息內容治理支持活動的數量來衡量。具體活動及衡量方法如下:①政府部門發布的有關網絡信息內容的法律法規,轉發或宣貫1次得1分。②有關網絡信息內容的行業規范、行業守則、行業公約等,制定1次得1分。③有關網絡信息內容治理的培訓、交流會、沙龍、講座等活動,舉辦1次得1分。④有關于網絡信息內容治理的評選評優活動,舉辦1次得1分。考慮到相關支持活動的開展對加入行業協會的平臺企業ICR履行的影響很可能存在滯后效應,因此,本文在計算各年度行業協會對內容治理的支持度時做如下處理:若相關支持活動的開展發生在下半年度,則將該項得分滯后一期計入下一年度。最后用中國互聯網協會各年度總得分衡量Assfocus。

本文的調節變量為政治關聯(Policonn),為二元虛擬變量,若平臺企業存在政治關聯則該變量取值為1,否則為0。對是否存在政治關聯的衡量,本文參照于蔚等[3]的做法,選取平臺企業董事長和總經理作為核心高管,若董事長或者總經理有以下三種經歷之一,則表示該平臺企業存在政治關聯:①曾任政府部門官員,②現任或曾任人民代表大會代表,③曾任政協委員。

本文控制變量參考企業社會責任研究的常用做法,控制與平臺企業社會責任可能相關的變量,以期得到穩健的估計結果。企業規模、盈利能力、負債比率等企業基本特征會影響企業社會責任履行。為了控制這些變量的影響,本文將企業規模(Size)、資產收益率(Roa)、資產負債率(Lev)、自由活動現金流(Fcf)、兩職合一(Dual)、獨立董事比例(Rinder)、管理層持股比例(Dir)等企業特征變量加入估計模型。其中,企業規模(Size)以資產總額取自然對數衡量;資產收益率(Roa)以凈利潤除以資產總額衡量;資產負債率(Lev)以負債總額除以資產總額衡量;自由活動現金流(Fcf)以年末經營活動現金流除以資產總額衡量;兩職合一(Dual),董事長和總經理為同一人則為1,否則為0;獨立董事比例(Rinder)以董事中獨立董事占比衡量;管理層持股比例(Dir)以管理層持股份額與股本總份額的比值衡量。

3.實證模型設定

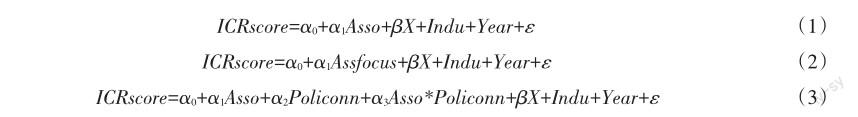

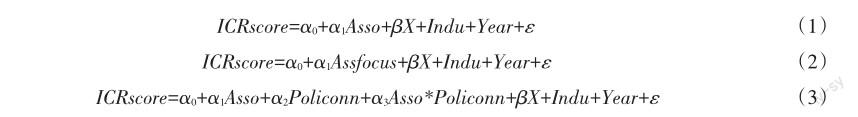

為驗證假說,本文借鑒龍文濱等[4]以及陳貴梧和胡輝華[5]的研究建立如下OLS模型:

模型1至模型3分別用于驗證假說1至假說3。式中被解釋變量ICRsore衡量ICR履行情況;自變量Asso衡量平臺企業是否加入行業協會;自變量Assfocus是行業協會網絡信息內容治理支持度指標;調節變量Policonn是政治關聯指標。X為控制變量集,Indu為行業,Year為年份,ε為隨機擾動項。

4.描述性統計

本文主要變量的描述性統計信息顯示,32.92%的樣本加入了中國互聯網協會。ICR履行最大值為9.891,平均值為2.185,最小值為0,說明我國平臺企業ICR履行情況差異較大,且整體履行程度較低。本文進一步驗證加入行業協會的平臺企業與未加入行業協會的平臺企業在ICR履行方面的差異。結果顯示,未加入中國互聯網協會的平臺企業ICR的均值和中位數(1.0678和1.2000)顯著低于加入協會ICR的均值和中位數(3.3050和3.3500),初步驗證了本文提出的假說1。

此外,在進行回歸分析前,本文首先對模型中的各變量進行了Pearson相關性分析,以檢驗模型是否存在多重共線性的問題。結果顯示,各變量之間的相關系數均滿足絕對值小于0.5的要求。除此之外,本文進一步做了VIF檢驗,結果顯示各變量VIF值均小于2,因此模型不存在嚴重的多重共線性問題。

四、實證結果分析

1.基準回歸結果分析

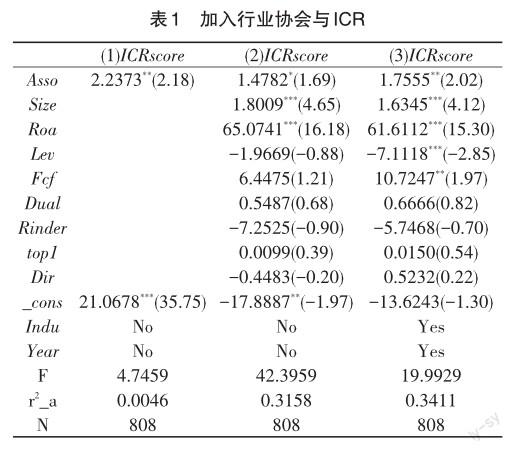

表1報告了加入行業協會對ICR影響的回歸結果。模型(1)回歸結果顯示,當不加入控制變量以及不控制行業和年份時,行業協會(Asso)的估計系數為2.2373,且在5%的水平顯著。模型(2)在加入控制變量但不控制行業與年份時,行業協會(Asso)的估計系數為1.4782,在10%的水平顯著。模型(3)在模型(2)的基礎上,進一步控制行業效應和年份后,行業協會(Asso)的估計系數為1.7555,并且在5%水平顯著,表明加入行業協會顯著提高了ICR。由此可見,在控制其他可能影響系列變量的前提下,加入行業協會能夠顯著提升ICR。本文的假說1得到了驗證。

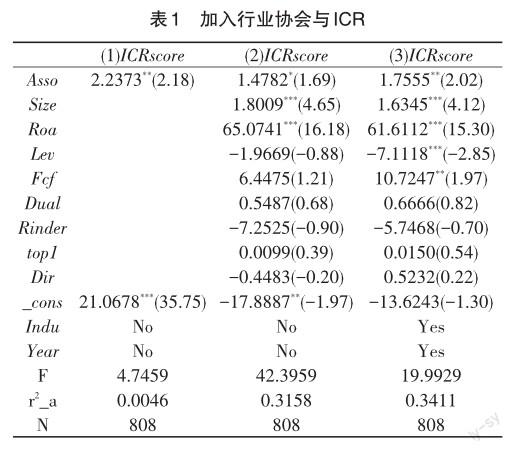

2.穩健性檢驗

實證結果的穩健性對于研究結論是否可靠具有重要的意義。本文研究結果的穩健性可能受三方面的影響:一是內生性問題,由于可能存在樣本自選擇問題,即ICR履行越好的平臺企業越會加入相關行業協會,從而導致本文的結果不穩健;二是遺漏變量問題,盡管本文參照以往的研究文獻已經選取了盡可能全面的控制變量,但是依然可能存在遺漏部分重要變量導致本文結果不穩健問題;三是ICRscore的衡量問題,目前學界尚無可直接借鑒并用于計量ICR履行得分的相關評價體系,本文雖然參考了部分學者在不同領域衡量相關得分的方法,但是依然有可能因為難以準確衡量被解釋變量而造成結果不穩健。

針對內生性問題,由于可能存在樣本選擇偏差問題,為了更好地選取控制組,本文采用傾向得分匹配法(PSM),通過1∶1近鄰匹配后,重新回歸。表2第(1)列列示了相關回歸結果,結果顯示,即使采用PSM處理樣本選擇偏差后,Asso的回歸系數為1.7700,且依然在5%水平上顯著,說明在克服了內生性問題后本文的結論依舊穩健。

針對可能存在的遺漏變量問題,本文進一步將企業年齡(Age)和董事會規模(Boardsize)放進控制變量。加入企業年齡和企業董事會規模后的回歸結果見表2第(2)列。結果顯示,在增加了企業年齡和董事會規模后,Asso的估計系數為1.9333,且在5%水平上顯著,表明本文的結論是穩健的。

針對ICR衡量問題,本文通過變換衡量方法進行重新檢驗:(1)平臺企業制定了互聯網信息內容生態治理細則等制度。(2)平臺企業編制了互聯網信息內容生態治理工作年度報告。(3)平臺企業在企業社會責任年度報告中對網絡信息內容治理進行了相關披露。如果樣本企業當前年度內完成了上述三類中的一類,則計分值為1分。最后,使用樣本當期總得分作為研究中使用的被解釋變量ICRscore。表2第(3)列報告了相關的回歸結果。結果顯示,Asso的估計系數為2.4134,且在5%水平上顯著,依然支持原假說,表明本文的研究結果是穩健的。

3.行業協會影響平臺企業ICR履行的路徑檢驗

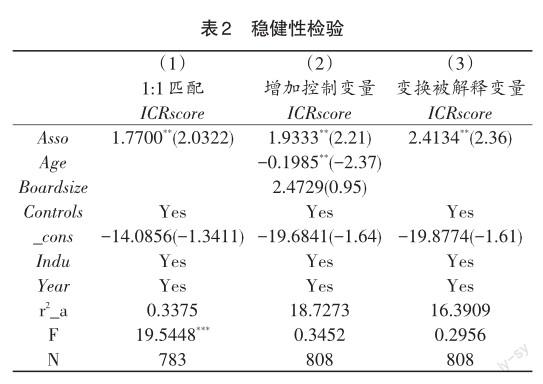

表3第(1)列報告了行業協會網絡信息內容治理支持度與ICRscore的回歸結果。結果顯示:在控制其他相關變量的基礎上,Assfocus的估計系數為1.1146,且在1%的水平顯著,表明行業協會網絡信息內容治理支持度與平臺企業的ICR得分顯著正相關,即行業協會網絡信息內容治理支持度越高,ICR履行越好。本文的假說2得到驗證。

為了進一步檢驗行業協會對網絡信息內容治理不同類型支持行為對ICR影響的差異,本文進一步將行業協會的支持行為分為事前支持行為(Prefocus)和事后激勵行為(Postfocus),其中事前支持行為為衡量Assfocus時的前三類行為,事后激勵行為為衡量Assfocus時的最后一類行為。表3的(2)列和(3)列報告了兩種支持行為對ICR的影響效果。結果顯示,Prefocus、Postfocus估計系數均為正,且在1%水平上顯著。表明兩類支持行為都對ICRscore產生顯著的正向影響,本文的假說2得到了進一步驗證。但是從估計系數上看,Prefocus的估計系數為2.2036,大于Postfocus的估計系數1.2803。因此,事前支持行為對ICR的治理效果要好于事后激勵行為。一個可能的解釋是行業協會對網絡信息內容治理的事后支持行為多以舉行各類表彰活動為主。Porter和Kramer曾將各類表彰比喻為社會責任排名競賽,他們認為在各類表彰活動評選的過程中,當評選指標設計不合理、評選使用的數據不可靠時,評選結果可能難以反映企業真正的社會責任水平,因此削弱了企業對于表彰結果公平性、公允性的信任程度,也就減弱了事后表彰對企業社會責任行為正向影響的程度[1]。

考慮到不同類型的平臺企業可能涉及的內容治理的程度不同,本文在王勇等[2]對平臺企業分類及其對各類平臺定義的基礎上,依據各類平臺涉及網絡信息生產與傳播的多少,進一步將平臺企業分為內容型平臺企業和非內容型平臺企業。通過將平臺企業分成兩類,進一步研究行業協會兩類支持行為對加入行業協會的兩類ICR履行的影響差異,以便為行業協會優化治理措施提供支撐。

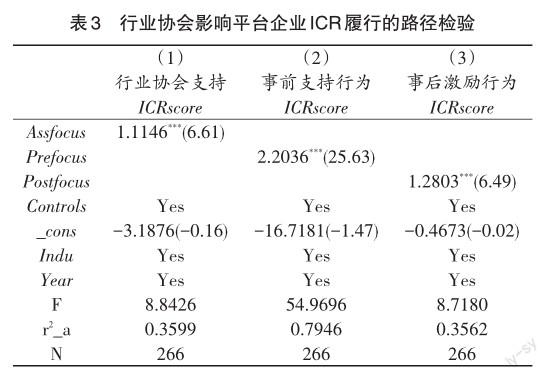

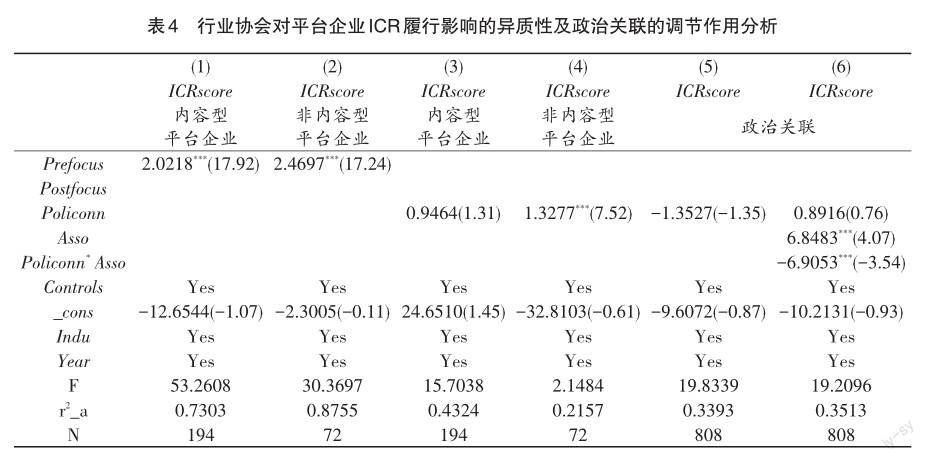

表4的(1)列至(4)列報告了相關回歸結果。結果顯示,Prefocus對內容型平臺企業的估計系數為2.0218,在1%水平上顯著,對非內容平臺企業的估計系數為2.4697,也在1%水平上顯著。因此,事前支持行為對內容型及非內容型平臺企業的ICR履行都有顯著的促進作用。Postfocus對內容型平臺企業估計系數為0.9464,但是不顯著;對非內容型平臺企業的估計系數為1.3277,且在1%水平顯著。因此,事后激勵行為僅對非內容型平臺企業ICR履行具有顯著的促進作用。一個可能的解釋是內容型平臺企業涉及的網絡信息內容要遠遠高于非內容型平臺企業,這也就意味著內容型平臺企業提高ICR難度更大,需要投入大量的專項資金、技術研發以及網絡信息內容審核與處理人員,并且短期內可能難以獲得通過治理網絡信息內容帶來的經濟收益回報。另外,內容型平臺企業往往依靠有爭議的話題來吸引更多的用戶,過于嚴苛的內容治理可能會限制平臺對部分用戶的吸引,從而不利于平臺市場占有率的維持與提高。同時結合Porter和Kramer的結論[3],當相關激勵行為的標準不合理,難以真正衡量內容型平臺ICR履行水平時,內容型平臺企業為了獲得行業協會表彰、提高企業聲譽而加強ICR治理的動機可能不足,因此事后激勵行為對內容型ICR的履行難以產生顯著的正向影響。

4.政治關聯對行業協會影響平臺企業ICR履行的調節作用

表4(5)列和(6)列報告了政治關聯對行業協會影響平臺企業ICR履行的調節作用。表4第(5)列結果顯示,政治關聯并不會單獨對ICR履行產生顯著影響,但第(6)列政治關聯與是否加入行業協會的交互項系數為負值,且在1%水平上顯著,表明平臺企業政治關聯關系降低了平臺企業對行業協會的依賴程度,從而負向調節了加入行業協會對平臺企業ICR履行的影響。本文的假說3a得到驗證。

五、結論與啟示

本文以2013—2020年A股上市企業中的平臺企業為研究對象,考察平臺企業加入行業協會是否影響其ICR履行;行業協會對ICR治理支持力度大小與ICR履行成效之間的關系;行業協會事前支持行為與事后激勵行為是否是影響行業協會對平臺企業ICR履行的主要路徑,且對不同類型的平臺企業履行ICR的影響效果是否具有異質性;平臺企業政治關聯關系是否會對行業協會促使平臺企業ICR履行具有調節作用。

研究結果顯示:第一,加入行業協會對平臺企業ICR履行有顯著的促進作用,我國行業協會大都是官方主辦或主管的,從誕生那天開始就具備明顯的承接政府職能的特征,所以能夠發揮一定的監管作用。第二,行業協會可以通過制定行業規則、行業指導、行業監管、評比評價等方式為平臺企業發展提供支持,行業協會對ICR治理的支持力度越大,越有利于促進平臺企業履行ICR。第三,行業協會采取的網絡信息內容治理事前支持行為與事后激勵行為都可以顯著提高網絡平臺企業ICR的履行。但是,事前支持行為對內容型平臺企業與非內容型平臺企業均有顯著的治理效果,事后激勵行為對內容型平臺企業治理效果不明顯但對非內容型平臺企業具有顯著的治理效果。第四,是否加入行業協會,對于具有政治關聯的平臺企業履行ICR的調節作用不大,甚至還有一定的反向影響。

本文研究結果主要有以下三點啟示:第一,平臺企業加入行業協會有助于促進其加強網絡信息內容安全的治理,而且治理效果相對較好。相關部門應重視行業協會在網絡平臺企業的網絡信息內容安全治理中應當扮演的角色與承擔的責任,充分發揮相關行業協會在互聯網行業治理、行業自律等方面的優勢,以進一步擴大構建包含行業協會等社會組織在內的網絡綜合治理體系,為我國網絡空間的凈化保駕護航。第二,就平臺企業的網絡信息內容安全治理而言,行業協會應當進一步細化針對不同類型主體的ICR的治理舉措。對于非內容型平臺企業,可以通過事前支持行為與事后激勵行為參與治理;對于內容型平臺,更多地應當采取事前支持行為參與治理。對于行業協會的事前支持行為與事后激勵行為,應當重點關注相關評選活動及評選規則設計的合理性、評選指標制定的全面性以及評選流程的完備性,不斷提高評選活動的評選質量。第三,應當進一步推進行業協會脫鉤進程,減弱行業協會的政治色彩,不斷增強行業協會的市場化運作,從而促使行業協會不斷完善自身治理機制,提高行業治理水平,發揮治理作用。

〔責任編輯:吳玲〕

本文為國家社會科學基金重大項目“平臺企業社會責任治理機制研究”(19ZDA097)的階段性成果。

[1]A. Gawer, M. A. Cusumano, "Industry Platforms and Ecosystem Innovation", Journal of Product Innovation Management, 2014, 31(3), pp.417-433.

[2]K. J. Boudreau, L. B. Jeppesen, "Unpaid Crowd Complementors: The Platform Network Effect Mirage", Strategic Management Journal, 2015, 36(12), pp.1761-1777.

[1]王麗、劉建勛:《科技平臺論的悖謬:短視頻社交媒體的公共責任及其實現路徑》,《現代傳播(中國傳媒大學學報)》2020年第9期。

[2]E. M. J. Van, M. Mueller, "Where is the Governance in Internet Governance", New Media & Society, 2012, 15(2), pp.720-736.

[3]D. Johnson, D. Post, "Law and Borders: the Rise of Law in Cyberspace", Stanford Law Review, 1996, 48(5), pp.1368-1378.

[4]L. B. Solum, Models of Internet Governance, Social Science Electronic Publishing, 2009, pp.48-92.

[5]E. J. Wilson, "What is Internet Governance and Where does It Come From", Journal of Public Policy, 2005, 25(1), pp.29-50.

[1]李大勇:《謠言、言論自由與法律規制》,《法學》2014年第1期。

[2][6]陳錦波:《不實網絡信息的中介者式法律規制》,《政治與法律》2021年第6期。

[3]尹建國:《我國網絡信息的政府治理機制研究》,《中國法學》2015年第1期。

[4]何明升:《網絡內容治理:基于負面清單的信息質量監管》,《新視野》2018年第4期。

[5]周湘智:《“微時代”謠言傳播:特質、危害與治理》,《求索》2012年第9期。

[7]K. Kennedy, D. Dornan, "An Overview: Tourism Nongovernmental Organizations and Poverty Reduction in Developing Countries", Asia Pacific Journal of Tourism Research, 2009, 14(2), pp.183-200.

[8]徐家良:《雙重賦權:中國行業協會的基本特征》,《天津行政學院學報》2003年第1期。

[9]王名、孫春苗:《行業協會論綱》,《中國非營利評論》2009年第1期。

[10]R. Doner, B. R. Schneider, "Business Associations and Economic Development: Why Some Associations Contribute More Than Others", Business and Politics, 2000, 2(3), pp.261-288.

[11]J. Reveley, "Path Dependence: Institutional Change in New Zealands Port Labour Markets", Journal of Transport History, 2008(29), pp.193-212.

[12]楊進、張攀:《加入行業協會能促進企業技術創新嗎?——中國民營企業的微觀證據》,《經濟管理》2020年第1期。

[13]H. Schmitz, "Global Competition and Local Cooperation: Success and Failure in the Sinos Valley", World Development, 2004, 27(9), pp.1627-1650.

[14]齊子鵬、周韻晨:《高管行業協會任職能降低企業債務融資成本嗎——基于我國上市公司的經驗證據》,《貴州財經大學學報》2021年第3期。

[15]陳貴梧、胡輝華:《加入行業協會的民營企業慈善捐贈更多嗎?——基于全國民營企業調查數據的實證研究》,《財經研究》2018年第1期。

[16]龍文濱、李四海、邢丹茹:《行業協會與中小企業環境表現:一個非正式環保規制效應的視角》,《中國行政管理》2017年第12期。

[1]R. Doner, B. R. Schneider, "Business Associations and Economic Development: Why Some Associations Contribute More Than Others", Business and Politics, 2000, 2(3), pp.261-288.

[2]嵇欣:《當前社會組織參與環境治理的深層挑戰與應對思路》,《山東社會科學》2018年第9期。

[3]王名、劉求實:《中國非政府組織發展的制度分析》,《中國非營利評論》2017年第1期。

[4]K. Kennedy, D. Dornan, "An Overview: Tourism Nongovernmental Organizations and Poverty Reduction in Developing Countries", Asia Pacific Journal of Tourism Research, 2009, 14(2), pp.183-200.

[5]R. Hillary, "Environmental Management Systems and the Smaller Enterprise", Journal of Cleaner Production, 2004, 12(06), pp.561-569.

[6]龍文濱、李四海、邢丹茹:《行業協會與中小企業環境表現:一個非正式環保規制效應的視角》,《中國行政管理》2017年第12期。

[1]H. Guo, E. Xu, M. Jacobs, "Managerial Political Ties and Firm Performance During Institutional Transitions: An Analysis of Mediating Mechanisms", Journal of Business Research, 2014, 67(2), pp.116-127.

[2]S. Sheng, K. Z. Zhou, J. J. Li, "The Effects of Business and Political Ties on Firm Performance: Evidence from China", Journal of Marketing, 2011, 75(1), pp.1-15.

[3]J. J. Li, L. Poppo, K. Z. Zhou, "Do Managerial Ties in China always Produce Value? Competition, Uncertainty, and Domestic vs. Foreign Firms", Strategic Management Journal, 2010, 29(4), pp.383-400.

[1]W. Zhang, Q. Luo, S. Liu, "Is Government Regulation a Push for Corporate Environmental Performance? Evidence from China", Economic Analysis and Policy, 2022(74), pp.105-121.

[2]Z. T. Tian, "The Impact Path of Platform Enterprise Network Information Content Responsibility Based on fsQCA", 2022. DOI: https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-1669730/v1.

[3]于蔚、汪淼軍、金祥榮:《政治關聯和融資約束:信息效應與資源效應》,《經濟研究》2012年第9期。

[4]龍文濱、李四海、邢丹茹:《行業協會與中小企業環境表現:一個非正式環保規制效應的視角》,《中國行政管理》2017年第12期。

[5]陳貴梧、胡輝華:《加入行業協會的民營企業慈善捐贈更多嗎?——基于全國民營企業調查數據的實證研究》,《財經研究》2018年第1期。

[1]于蔚、汪淼軍、金祥榮:《政治關聯和融資約束:信息效應與資源效應》,《經濟研究》2012年第9期。

[2]王勇、戎柯:《平臺治理》,中信出版集團2018年版,第32頁。

[3]M. E. Porter, M. R. Kramer, "The Link between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility", Harvard Business Review, 2006(12), pp.59-78.