“雙碳”背景下可回收物回收模式現狀調查及政策建議*

——以上海市黃浦區為例

劉抒悅

(上海環境集團股份有限公司,上海 200336)

0 引言

2020 年9 月,我國明確提出“二氧化碳排放力爭于2030 年前達到峰值,努力爭取2060 年前實現碳中和”的“雙碳”目標,這是我國構建人類命運共同體、實現可持續發展的重大戰略決策。2021 年2 月,國務院印發《關于加快建立健全綠色低碳循環發展經濟體系的指導意見》,明確要求加強再生資源回收利用和加快構建廢舊物資循環利用體系,為再生資源回收利用行業帶來新機遇。根據美國環保署(USEPA)的統計,2018 年美國生活垃圾產生量為2.92×108t,可回收物回收量為6.812×107t,占生活垃圾產生量的23.3%,其中紙類的回收就貢獻了超過1.55×108t 二氧化碳當量減排量[1]。2020 年,上海市的生活垃圾產生量為8.681×106t[2],可回收物回收量為4.64×106t[3],加強可回收物的回收利用將有助于我國“雙碳”目標的實現。

2019 年7 月,《上海市生活垃圾管理條例》正式施行,明確將上海市生活垃圾分為干垃圾、濕垃圾、有害垃圾和可回收物四大類,為可回收物的回收創造了條件。但是,生活垃圾中的可回收物由于其分散性和易與其他生活垃圾混雜的特點,回收難度大、成本高,經常面臨“企業不愿收”的困境[4]。

黃浦區以《上海市生活垃圾管理條例》實施為契機,健全生活垃圾全程分類工作機制,各項配套制度穩步推進,已取得階段性成效。截至2020 年底,黃浦區創建成為“上海市生活垃圾分類示范區”,10 個街道全面創建成為“上海市生活垃圾分類示范街道”。

根據生活垃圾四分類要求,黃浦區持續完善全程分類體系建設,加快布局可回收物“點、站”建設,拓展全區可回收物回收渠道,全力打造符合區域情況的“可回收物”體系,可回收物服務點全覆蓋格局基本建成。截至2020 年底,黃浦區實現在所有居住區和部分大型商業綜合體設置4種類型可回收物服務點(示范型、標準型、自助型和流動型)[5],各服務點數量占比分別為21.44%、74.69%、0.88%和2.99%。

政策方面,2022 年黃浦區出臺了《黃浦區低價值可回收物補貼實施細則》,從補貼辦法、資金來源、回收總量核準等方面提出了明確要求。補貼資金由區財政保障,按年度納入區主管部門的專項經費預算,補貼標準參照上海市生活垃圾處置費221 元/t 執行,主要用于對主體企業進行市場價格補貼以及對分類、回收、轉運、處置等環節的支持,為生活垃圾源頭減量與資源化提供了資金保障。

筆者以上海市黃浦區為例,開展可回收物回收模式研究,并對居民分類意識進行調研,最后系統性地提出建議措施,旨在進一步提升可回收物回收市場的規范性、提高回收企業的積極性,且對上海市其他區乃至全國其他省市區具有示范性作用。

1 研究方法

本研究對黃浦區10 個街道(以R、L、H、W、N、T、Y、D、X、B 表示)進行調查,主要采取3 種研究方法,即實地走訪、定性歸納和定量方法。實地走訪主要通過走訪選定區域并考察其可回收物回收模式、中轉站運營情況和可回收物回收情況。定性歸納方法主要通過實地考察后與相關企業和主管部門進行座談,再根據調研情況歸納總結出黃浦區現有的可回收物回收模式。定量方法主要采取問卷調查方式,調查的抽樣框為黃浦區10 個街道的居民,調查的內容有對可回收物的認知情況、可回收物分類及售賣習慣、可回收物有效分類的主要困難等;最終共完成有效問卷1 884 份,黃浦區各街道、各年齡段、各職業、各受教育程度、各家庭結構均有涉及,樣本分布較為均勻合理,具有普遍性和代表性。

2 結果與討論

2.1 實地走訪情況

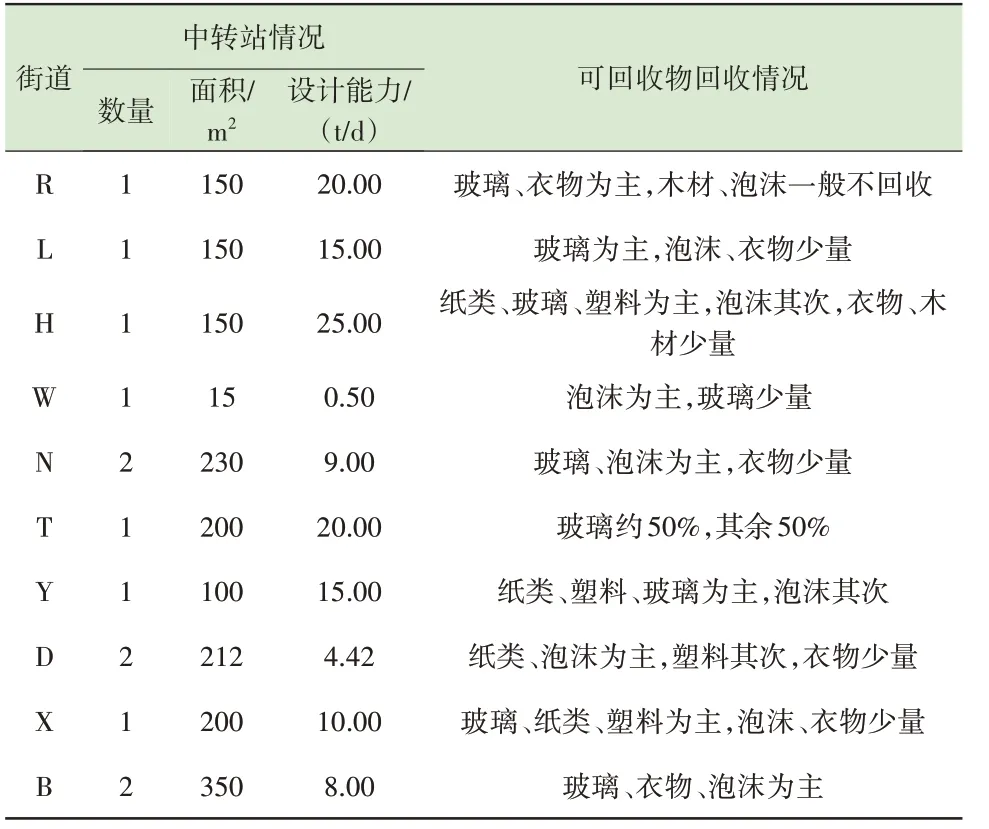

實地走訪表明黃浦區10 個街道都建有可回收物回收點位,并與相關回收企業建立合作,回收模式有定時定點、電話預約、一體化模式等。黃浦區多數街道建有1 個回收中轉站,部分街道(N、D、B)建有多個回收中轉站,如表1 所示。由于鄰避效應、場地限制等因素,大多中轉站都是利用小區廂房、商場地下車庫、橋洞等進行改造,功能上較為匱乏,呈現“小、散、亂”的狀態。2021 年,黃浦區建成556 處可回收物服務點和1 處400 余平方米的區級可回收物中轉站[6],并委托專業公司進行運營。該中轉站功能布局完善,具有回收、計量、存儲、分選、打包、轉運等功能,轉運能力為30~40 t/d,進一步提高了黃浦區可回收物的中轉效率。

表1 黃浦區可回收物中轉站建設和回收基本情況Table 1 Basic situation of recyclables transfer stations consruction and recyclables recycling of Huangpu District

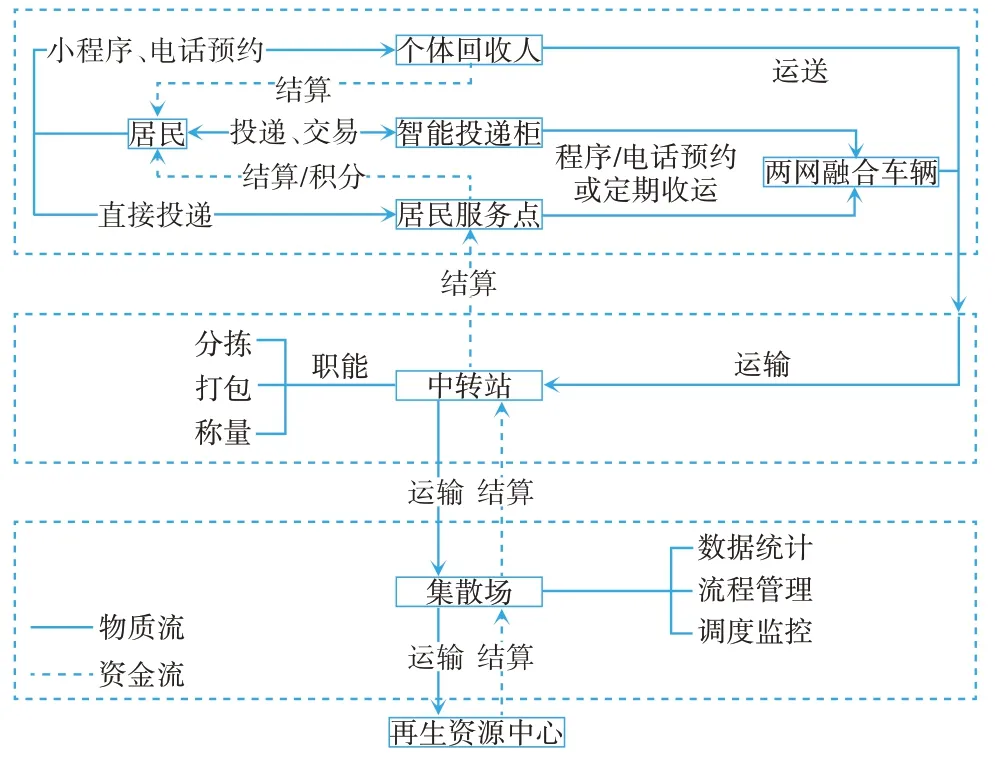

收運流程方面,居民通過定時定點或電話預約,將可回收物送至個體回收人員、智能投遞柜或居民服務點,再由兩網融合車輛進行收運。后運送至中轉站,經過分揀、打包、稱量等程序后再運送至集散場進行數據統計、流程管理和調度監控,最后進入再生資源中心進行再生處理。具體回收流程如圖1 所示。

圖1 黃浦區可回收物收運流程Figure 1 The flow of collection and transportation of recyclables in Huangpu District

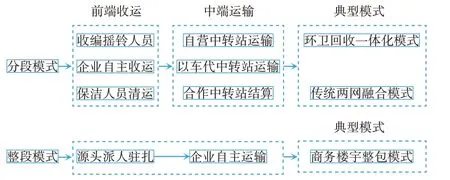

本研究將黃浦區可回收物回收模式歸納為分段模式和整段模式(圖2)。分段模式中前端收運和中端運輸由不同主體負責。搖鈴人員收編模式指前端收運由非正規個體戶負責,將收到的可回收物運至中轉站或者集中回收點,主要適用于小區較為集中、個體回收人積極性高的街道,幫助回收企業減少人力成本和運輸成本,對回收市場有較好的補充作用;企業自主收運模式指回收企業負責收運居民端定時定點投放的可回收物,主要適用于未簽訂主體回收企業的街道,對企業自主性要求較高。中端運輸中“以車代中轉站”模式較為典型,即“點—車—場”模式,可回收物從回收點位運往固定點位的回收車輛處,再運往集散場,該模式主要適用于小區相對分散且缺乏中轉站的街道,可節約中轉站的建設和運營成本,但回收量大時,車輛需多次往返于固定點和集散場,增加運輸成本。

圖2 黃浦區可回收物回收模式Figure 2 The recyclable recycling modes in Huangpu District

代表性的分段模式主要有傳統兩網融合模式和環衛回收一體化模式。傳統兩網融合模式即“點—站—場”模式,回收企業從回收點位將可回收物運往中轉站,達到一定數量后再運往集散場進行再分揀處理,主要適用于已簽訂主體回收企業的街道,在黃浦區應用最為普遍。環衛回收一體化模式指可回收物源頭收運由生活垃圾收運企業負責,運至中轉站后由中轉站運營方(再生資源回收企業)進行分揀處理,其特點是可以有效利用環衛清運渠道,降低收運成本。

整段模式的代表有商務樓宇整包模式,從源頭收集到中轉站再分揀處理到最后出售給末端企業全部由回收企業負責,主要適用于商務樓宇多、易與回收企業達成合作的街道。該模式的特點是高投入高回報,回收企業需要較大的資金投入以及良好的源頭收取和末端售賣渠道。通過精細分揀的可回收物售價較高,盈利通常也較為可觀。

2.2 問卷調查情況

本次問卷發放對象為黃浦區10 個街道的居民,最終共收到有效問卷1 884 份,確保每個街道都能得到平等的反映機會。從問卷統計數據來看,黃浦區各街道、各年齡段、各職業、各受教育程度、各家庭結構均有涉及,樣本分布均勻合理,具有普遍性和代表性。65% 以上的受訪者具有大專及以上學歷,僅2%的受訪者教育程度為初中及以下,回答結果具有準確性和科學性。

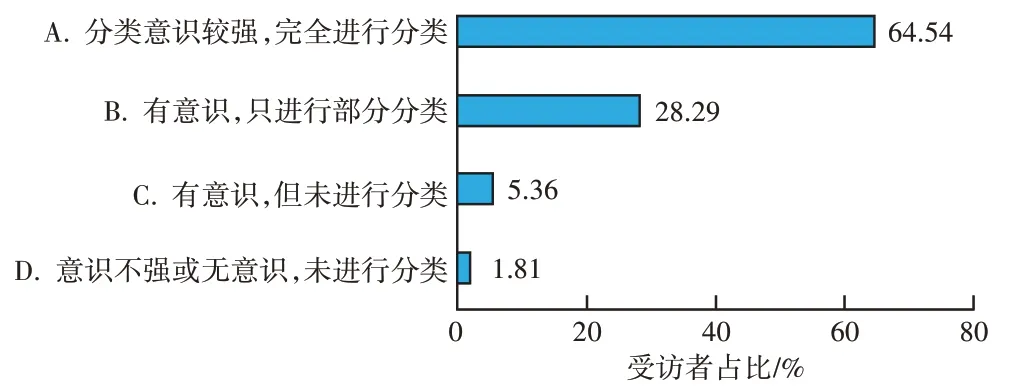

2.2.1 生活垃圾分類意識調查

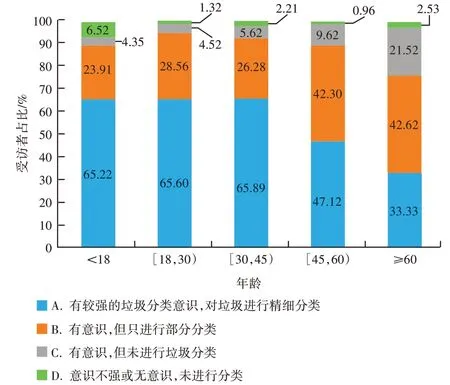

黃浦區社區居民垃圾分類意識調查結果如圖3所示。結果顯示,有64.54%的受訪者有較強的分類意識且能夠進行細致分類;有28.29%的受訪者有分類意識,進行了部分分類;少量居民未進行分類。

圖3 黃浦區社區居民垃圾分類意識Figure 3 Waste sorting awareness of community residents in Huangpu District

同時,垃圾分類意識在年齡上的差異較為明顯:18~45 歲(含18 歲)的受訪者分類意識相對較強;45 歲以上的受訪者隨著年齡增大分類意識逐漸降低;60 歲以上的受訪者中,有分類意識但未進行分類的占比最高,如圖4 所示。2.2.2 可回收物處理方式調查

圖4 黃浦區各年齡段社區居民分類意識對比Figure 4 Comparison of waste sorting awareness of community residents of different age groups in Huangpu District

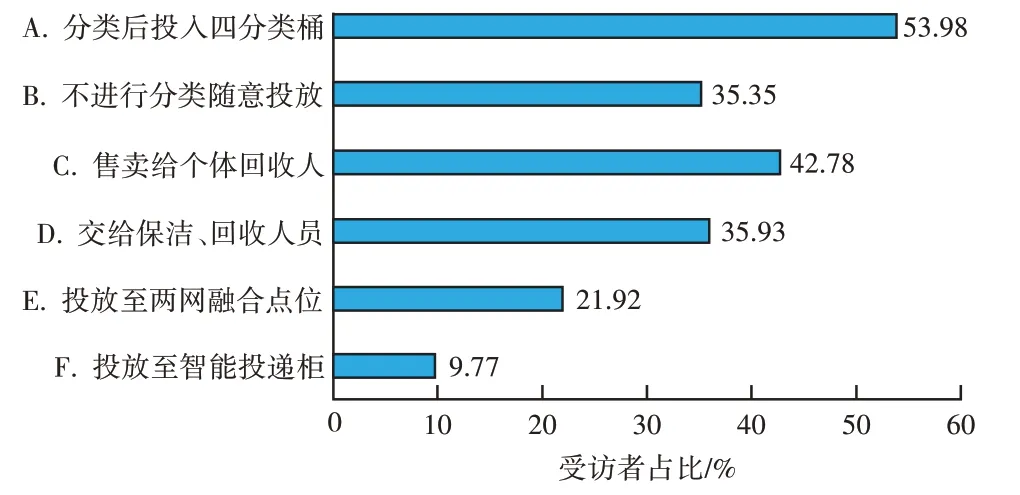

黃浦區居民可回收物處理方式調查結果如圖5所示。調查顯示,受訪者最常用的處理方式是分類后投入可回收物容器,其次是售賣給個體回收人,再次是免費交給保潔、回收人員。《上海市生活垃圾管理條例》施行兩年后,選擇不進行分類、隨意投放的居民占比仍然較高,為35.35%。

圖5 黃浦區居民可回收物處理方式Figure 5 The disposal methods of recyclables for residents in Huangpu District

2.2.3 可回收物分類阻礙因素調查

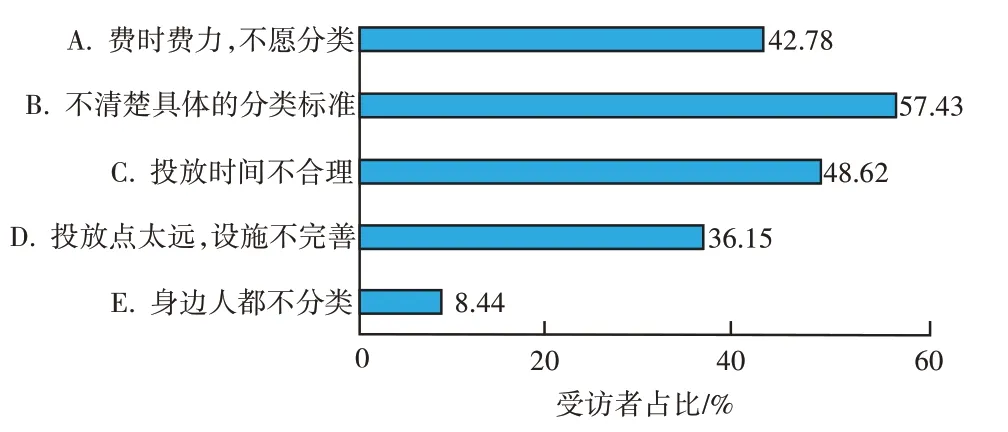

在可回收物分類阻礙因素調查中,受訪者反映的問題集中在不清楚分類標準、投放時間不合理、分類費時費力、設施不完善等方面,如圖6所示。57.43% 的受訪者認為阻礙其進行可回收物分類投放的原因是不清楚具體的分類標準,48.62% 的受訪者認為投放時間不合理,如因工作原因經常錯過投放時間。

圖6 黃浦區社區居民認為阻礙可回收物分類的主要原因Figure 6 The main problems hindering recyclable sorting in the opinion of community residents in Huangpu District

2.2.4 對可回收物行業的認知及評價調查

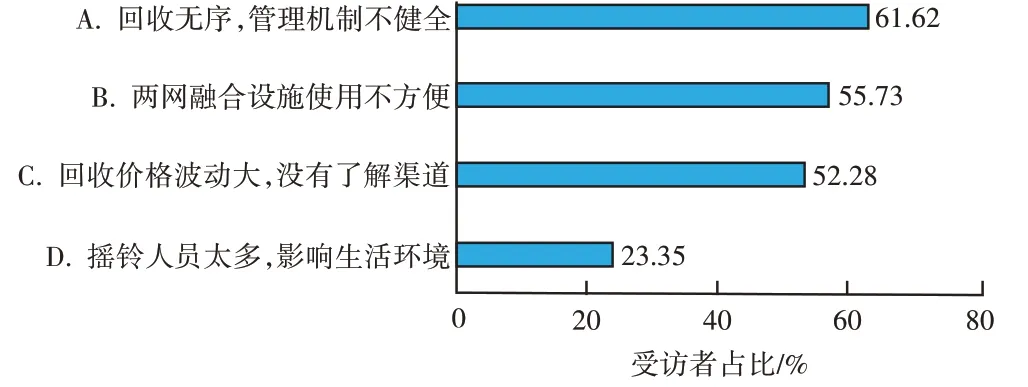

黃浦區居民對可回收物行業的認知和評價調查結果如圖7 所示。超過50% 的受訪者認為目前可回收物回收行業存在管理機制不健全、設施使用不方便、了解渠道少等問題。其中,管理機制不健全和設施使用不方便是目前存在的主要問題。

圖7 黃浦區社區居民認為可回收物行業存在的主要問題Figure 7 The main problems of the recyclable industry in the opinion of community residents in Huangpu District

2.3 結果分析

本次調研的街道都已初步形成可回收物回收體系。65% 以上的居民受訪者具有大專及以上學歷,對生活垃圾分類和可回收物回收有一定程度上的認知和實踐。走訪和調查的結果顯示目前黃浦區可回收物回收存在以下幾點問題。

1)轉運設施建設困難、功能不完善。調研區域內住宅密集,且居民對生活環境要求較高,鄰避效應明顯,轉運設施選址困難,雖已建有可回收物中轉站,但大部分僅能進行簡單的儲存、分揀,中轉消納能力不足。

2)宣傳教育不到位,居民分類意識有待提高。由于對垃圾分類的標準認識不清晰、認為分類投放費時費力等原因,調查中超過30% 的居民未進行分類投放或分類不完全,其中老年人更為明顯,調研中還發現智能投遞柜等回收設施使用率較低。

3)管理機制不夠健全。回收點位較少、投放時間不合理、回收市場無序、回收價格不透明是阻礙居民進行可回收物分類投放的主要原因。

4)低價值可回收物回收面臨困境。低價值可回收物是指生活中具有一定循環利用價值,但單純依靠市場調節難以有效回收處理,需要經過規模化回收和集中處理才能夠重新獲得循環使用價值的固體廢物,包括廢紙張、廢塑料、廢玻璃制品、廢織物、廢木料等[7],因利潤空間有限,市場對低價值可回收物回收的積極性不高,難以形成專業化、規范化的回收網絡體系,我國很多其他大型城市也面臨該問題[8]。

2.4 建議措施

調研發現黃浦區可回收物回收主要面臨場地制約、鄰避效應顯著、居民分類意識不夠、管理機制不健全、低價值可回收物回收難等問題,為此提出以下解決措施。

2.4.1 加強可回收物分類宣傳,增強居民回收積極性

調查顯示,黃浦區約有30% 以上的居民對可回收物認識不清,將可回收物作為干垃圾投放,并對可回收物回收的價格缺乏了解。建議在垃圾分類宣傳的基礎上,重點加強對可回收物的宣傳,如:①在垃圾箱房顯眼位置設立清晰的可回收物標識,并詳細羅列出各類垃圾的分類指南,很多發達國家如德國、美國已采用該做法;②組織志愿者在垃圾箱房指導居民投放可回收物,尤其是為年長者提供分類咨詢和幫助;③定期在社區舉辦與可回收物相關的知識競賽和公益講座,或采用網絡直播等多種宣傳方式,提高居民對可回收物回收的認識和興趣;④利用社區老年活動中心、老年大學等平臺,提高老年人的認識和積極性,有條件的社區可派遣專業人員或志愿者進行家訪,對年長者提供一對一的分類指導,并建立獎勵和榮譽機制,鼓勵其參與垃圾分類;⑤利用社區網站或APP 建立信息公開平臺,發布最新的可回收物回收價格,讓居民了解回收的實際效益,增強其分類投放的積極性;⑥利用回收企業制定回收規范和回收價格,引導居民和環衛工作者進行源頭分類,以“應賣盡賣”為原則交售至企業回收點。

2.4.2 合理規劃設施建設,建立完善回收渠道

黃浦區目前的可回收物中轉站設計能力不足200 t/d,按照2023 年黃浦區可回收物回收量規劃數據(240 t/d)[9],尚有約80 t/d 的缺口。建議在目前區級中轉站的基礎上,進一步建設2 座以上具有稱量、壓縮等功能的標準區級中轉站。考慮到中心城區場地限制,可探索地下式中轉站形式,合理高效規劃空間布局。同時,發揮中心城區“以車代中轉站”模式的優勢,結合回收企業的收集點位布局和流向,增設中轉車輛,作為對以區級中轉站為核心的中轉體系的補充。配備安裝有智能終端的兩網融合回收車輛,通過“車聯網”技術,實現自動派單、就近接單、實時接單、即滿即清(參照寧波市“搭把手”回收體系[10])。集散場的建設可采取與鄰近郊區統籌共建的形式。

2.4.3 建立“一小區一方案”的分類投放環境

調查顯示,可回收物的投放環境是影響居民進行分類回收的主要原因,投放點位距離遠、環境差、投放時間不合理等因素在一定程度上制約了居民對可回收物的分類積極性。由于小區規模、房齡、居民年齡等差異,不同小區有各自的投放難點,建議以“一小區一方案”為原則,改善垃圾分類投放環境,對老舊小區的垃圾箱房進行提升改造,在有條件的小區延長垃圾投放時間,滿足絕大多數居民的投放需求。

2.4.4 建立可回收物全程收集數字化監管體系

目前,黃浦區各個街道委托不同的企業進行可回收物回收,缺乏統一的信息化平臺對各品類可回收物回收量、“點、站、場”及企業信息進行統一管理。建議實行聯單管理制度(參照廣州可回收物回收利用的“越秀模式”)[11],建立可回收物全程收集數字化監管體系,做到實時數據共享,并明確計量、信息、統計等服務標準和監管規則,形成可回收物全生命周期管理網絡,推動黃浦區可回收物數字化管理。

2.4.5 建立差異化的低價值可回收物補貼機制

低價值可回收物的回收利用方面,由于利潤空間有限且缺乏專業化、規范化的回收網絡體系,依靠市場本身難以形成完整的回收產業鏈。并且,低價值可回收物品類眾多、價格和收運成本差異較大,“一刀切”的補貼機制難以有效促進市場的回收積極性。調研發現,黃浦區廢玻璃、廢紙張、廢塑料約占可回收物總量的95%,建議以三者為重點研究對象,借助信息化監管體系和智能化管理平臺,建立基于企業成本和政府節約的補貼核算模型,研究各品類回收量對補貼標準變動的敏感度,形成具有各品類差異化的補貼機制,提高回收企業積極性,促進可回收物應收盡收。

3 結論

自2019 年《上海市生活垃圾管理條例》出臺后,黃浦區持續完善生活垃圾全程分類體系建設,加快布局可回收物“點、站”建設,打造符合區域情況的“可回收物”體系,可回收物服務點全覆蓋格局基本建成。但目前仍存在中心城區場地制約、鄰避效應顯著、居民分類意識不強、回收企業積極性不足等一些問題,建議黃浦區加強居民垃圾精細分類宣傳,合理規劃設施建設,建立“一小區一方案”的分類投放環境、可回收物全程收集數字化監管體系和差異化的低價值可回收物補貼機制,提高可回收物的回收率和生活垃圾資源化水平。