我與胡同里的校園記憶

金延齡

在京城北二環里面,緊鄰成賢街的南側,有一條東西走向的胡同——方家胡同。方家胡同算是小有名氣的,一是胡同里有一座清代的郡王府,二是胡同里有一所老舍先生曾擔任過校長的小學,方家胡同小學。

從雍和宮大街進入胡同的東口,初看貌似平平,就是一條普普通通的胡同,青磚青瓦的民居,低矮狹小的院落,道路兩側停放著老年代步車、殘摩、家用轎車,但走進胡同,放眼望去,筆直的胡同北側站著一排頗有年紀的榆樹,齊齊地向南伸出粗壯的臂膀,用她的枝葉形成羽翼,護衛著這里的靈靈眾生。不由得讓人從心底騰升敬仰之意。

前行一百多米,一座有九級臺階的高大屋宇映入眼簾,門前兩側各有一棵粗大的古樹,門牌標13號院。這里曾是王府的花園和生活居住區。再往前行,就是15號院。這里便是現存較少的貝勒府形制的府第——循郡王府了。循郡王名為永璋,是乾隆皇帝第三個兒子。但還未成年即病故,由貝勒追封為循郡王。因為沒有后代,就過繼成親王永瑆的兒子綿懿為嗣子。乾隆五十二年(1787年)綿懿世襲貝勒,綿懿定為循郡王嗣子后,即按貝勒府的級別修建王府,此后綿懿的后嗣均居住于此府,直至清末。

循郡王府主要由東西兩部大型四合院組成,正院在西側(15號院)。正門臨街。正中大門三間,左右帶倒座房各三間。大門前面兩側各有石獅護衛,對面建有一座高大的青磚砌照壁。王府坐北朝南,查詢史上記載,原來建筑面積1210平米,占地較為寬闊。目前正門內,正堂五間已被拆除,后院尚存正房和配房。原來建筑現已殘毀過半,目前剩余部分也大多重新修整過。

13號院是王府的東跨院,原來規模較大,屬于花園和生活居住區域。蹬臺階而上,跨進門檻,看到重花門還在,五間北房保留完整,甚至木窗格的門還在,完整體現四合院的二道院落。但后面的花園不復存在,除看到兩棵掛有綠色古樹標志牌的古樹外,找不到當年的亭臺水榭、山石花木。但從現存的建筑制式上依然可以看出當年的規模。

隨著清王朝的沒落,循郡王府也淪落世間,幾易其主,更迭變換。西院,1947年北平市市立第二女子中學(簡稱女二中)由地安門東不壓橋遷入。1949年4月北平解放,人民政府接管了女二中,第一任校長是:杜君慧。

我父親1949年9月來北京,進入女二中工作。60年代初,我經常隨他到學校玩耍,在兒時的記憶中許多趣事就發生在循郡王府里。

父親當時的辦公室就在郡王府大門進門后西側倒座的三間南房里(現在改成大門了)。記得那時幾個院子里都栽滿了樹木。從春天開始,各種我叫不出名字的花,開滿枝頭。微風徐徐吹過,各種顏色的花瓣像雪花一樣漫天飛舞,引得姐姐們陣陣歡呼。那時我家住在北新橋新太倉,父親都是騎自行車上班。一個周日父親要去學校值班,我吵著要隨行。父親把我抱上自行車的大梁上坐好,騙腿蹬車就走。我斜坐在大梁上,雙手緊緊握住自行車的把,風兒輕輕吹著我的頭發,我們超過一個一個的行人(那時北京自行車還比較少),感覺父親老牛啦!十幾分鐘到了學校(就是循郡王府),父親把我抱下車,我的腿一著地,壞啦,突然感覺鞋里灌進許多沙子扎我的腳。“爸爸,我鞋里有沙子!”我一瘸一拐地嚷著。“沒事,進屋里把鞋脫了。”父親一邊說一邊把自行車靠在南屋的窗下。我進屋坐在木椅子上,脫下鞋,磕磕,沒有啊!又脫下襪子,抖抖,還沒有啊!摸摸腳,皮膚表面上也沒有沙子,我著急地大聲對父親說:“爸爸,沙子都鉆進肉里啦!”父親過來看了看,笑著說:“沒事,這是坐車坐麻了,一會兒就好。”這件事多年后一直成為家里人的笑料。

女二中是1963年從此處遷到東直門新校舍的。后來一度由143中學使用,再后來成為東城區老干部活動中心,2011年開始歸屬方家胡同小學校使用。

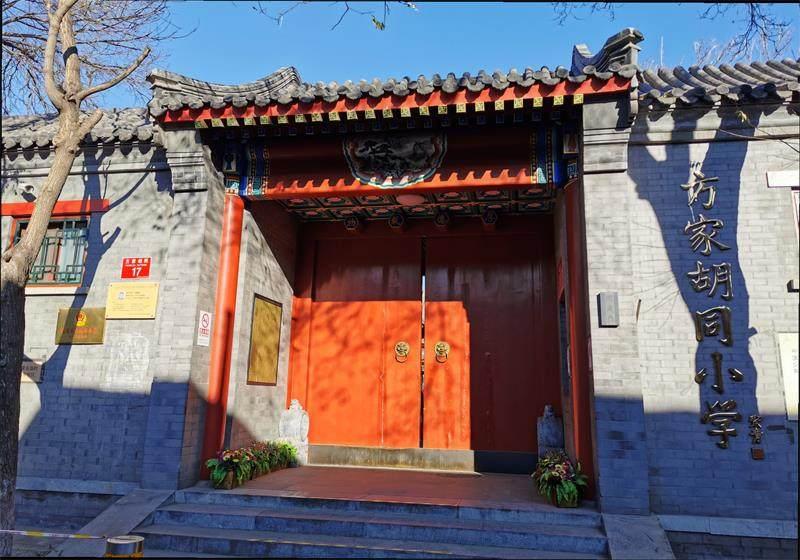

方家胡同小學校前身為“京師公立第十七高等小學校”。1918年,老舍先生由北京師范學校畢業后,被任命為該校校長,時年19歲。老舍先生在這里住了整整兩年。他時常去隔壁的京師圖書館讀書。他的長篇小說《趙子曰》中有一個“北新橋往北的張家胡同”寫的就是方家胡同。現今老舍先生的半身塑像,立于方家胡同小學校院內。

1965年我隨家里人,住到方家胡同旁邊的三條,還在方家胡同小學上了兩年學,至今我在方家胡同旁邊居住整整近60年。對這里的感情不是一般地深。北京的胡同有太多太多值得我們去探討的歷史了。前幾日,我去拍郡王府的照片時,遇到一對外地來京的男女(四十多歲的樣子),也在拍循郡王府。攀聊起來,得知他們來自廣州,專門尋來看王府的。看來對北京、對胡同感興趣的人越來越多了。