雨兒胡同的老街坊

高申,北京城市發展研究院研究員,中國文物學會會員 ,北京史研究會會員,北京市史地民俗學會會員。

中國文聯出版社簽約作者。中央人民廣播電臺“財經之聲”欄目、北京人民廣播電臺“樂行京津冀”“文化之門”“運河”節目嘉賓。北京日報客戶端“光影記憶”“舊京圖說”“胡同冷知識”客座嘉賓。

著有《北京中軸線文化游典·建筑》(北京出版社)、《帶著課本走北京》(人民文學出版社)等圖書,于多家報刊雜志發表文章,并接受《人民日報》等媒體訪談。

我對北京有情,因我生于斯長于斯。我對歷史與考古有意,因我用腳步丈量著這座城市。但是要把“城市”與“考古”相融,卻從未敢想。如今,不妨帶著考古的視角,尋胡同、找名人、觀滄桑、感人情。

雨兒胡同的名稱,是清代沿襲下來的。若推至明代,這里名曰“雨籠胡同”。這是一條呈東西走向的“網紅胡同”,東起南鑼鼓巷,西至東不壓橋胡同;南北兩側,則與蓑衣胡同(一多半)、帽兒胡同平行。

從皇子到畫家“均為安居”

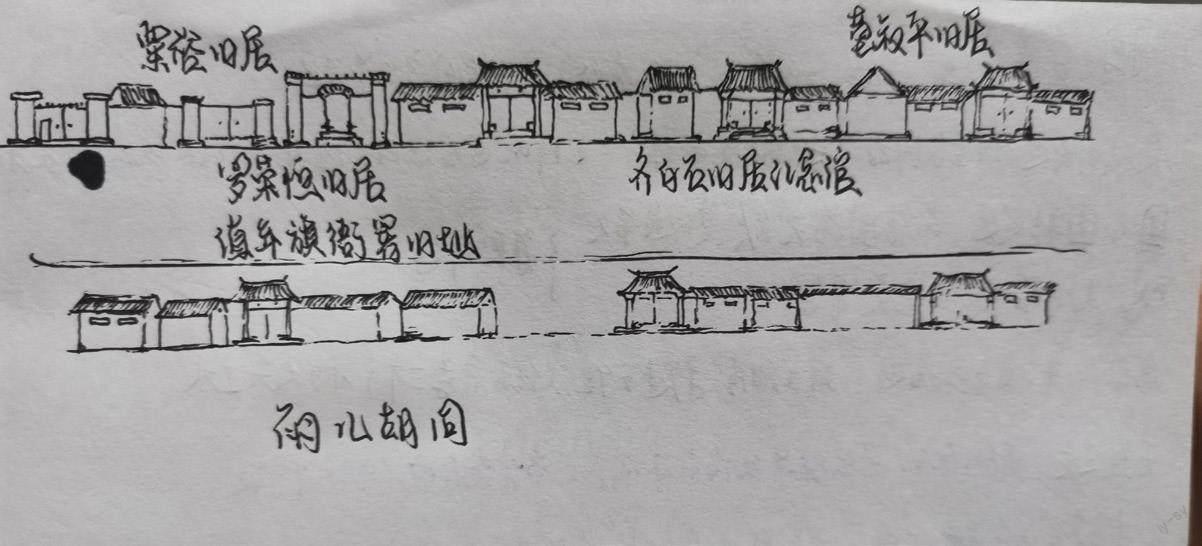

自雨兒胡同東口一路西行,當路北一組頗為氣派的四合院建筑出現時,甭問,那一定是雨兒胡同11、13、15號院。這片規模不小的院落,自清代至新中國成立后,居住過一批彼此毫無關聯的官宦名流。

清初時候,這里是皇太極第四子葉布舒的府院。葉布舒是肅親王豪格的弟弟、順治帝福臨的兄長。作為皇族成員之一,葉布舒沒有太大作為,也沒有多少野心。康熙八年(1669),葉布舒被晉封為輔國公。此后,他便無風無雨地走向人生的終點。葉布舒去世后,獨子蘇爾登降級襲爵,繼續過著無風無雨的貴胄生活。再往后,便一代不如一代。直到清代中晚期,葉布舒家族的府邸,成為了內務府總管大臣的私宅。這位內務府總管大臣的膽子確實不小,他敢盜用皇宮中的建筑材料修造私宅,建筑規格還嚴重超標。最終,遭到同僚彈劾的他,不得不分割出售超標的豪宅。到了民國時期,社會名流董叔平曾住這里。現而今,掛在齊白石舊居廳堂墻壁上的一副對聯,上款有“叔平仁兄”字樣,便是從董叔平舊宅中留存下來的。

世間曾有董叔平,但此人資料卻少之又少。在許多網絡資料中,都標著“北海公園董事會董事長董叔平”。然《北海公園志》所記述的北海公園董事長名單中,卻恰恰缺少了“董叔平”的名字,不知何故。

新中國成立后,文化部將13號院買下,送給齊白石老人居住。

而此時,齊白石及家眷,一直生活在西城區跨車胡同的老宅子里。老宅確實夠老。這是民國十五年(1926),齊白石六十二歲時置辦下來的。除了短時間居住在雨兒胡同,齊白石的暮年歲月基本上都留在了跨車胡同的老宅里,直到1957年逝去。

按照北京文史學者楊良志先生的話說,“齊白石堪稱世界上最貴的老頭兒之一。”“他的畫少估有三萬張,每一張少估兩平方尺,每一平方尺少估三十萬元,則老人家市值一百八十億元。”京城某畫家笑言,齊白石筆下的農副產品,幾乎是一座“新發地”的單日發貨量。

回過頭來,咱們看看齊白石在雨兒胡同的舊居是啥模樣?這是座比較典型的四合院。北房三間,作為齊白石的畫室、臥室與會客廳。迎門一間(即會客廳)的墻上,有齊老人所篆書的聯語:“大福宜富貴,長壽亦無疆。”西側一間是畫室,中置畫案。東側一間是臥室,備一具老床。

齊白石居住在雨兒胡同,可謂“來也匆匆,去也匆匆”。何以如此?如今的說法不一。

實際上,跨車胡同的齊白石老宅早已破敗,且維修不及。盡管堆放著畫作與老物件兒的宅子“氣象萬千”,但住起來卻是“諸多不便”。

比如,白石老人膝下的兒孫眾多,“啃老族”亦有,甚至還變著法兒地“盜竊”畫作,弄得齊白石十分苦惱。

此外,跨車小院的“茅房”是在東南角,屬于旱廁“蹲坑”,這對古稀老人家確有不便,蹲下去半天起不來。多少年后,這帶有濃郁舊時氣息的“茅房”,依然如活化石一般地留存著。

進入五十年代,隨著齊白石的社會地位與知名度越來越高,一些外賓會被政府安排,登臨跨車胡同的齊宅。于是,找尋一處更加體面的住宅,便成為應有之義。

據說齊家的兒孫們來,也是要登記單位、姓名的。 “這也是沒辦法的事,兒孫一大群,有時老人也分不清,記不住,你來討這個,他來要那個,那不是把老人家折騰死。所以國家的安排,也確實有保護齊老人的意思。”

搬了新家,一下子變得冷清了,兒孫晚輩來也得如客人一樣地登記獲準。這對九十二歲高齡的齊白石而言,心里總不是個滋味。

怎么辦呢?問題交到周恩來那兒,總理指示:老人如果愿意回去,聽他的。

總理派來國務院的汽車,由郭秀儀出面,讓齊白石從雨兒胡同送回跨車胡同,把老人的起居都安排妥當才離開。

1957年9月16日,齊白石逝世,他生前畫的最后一幅作品《牡丹圖》就是贈給郭秀儀的,只是因為老人體力不支,還未來得及題款。由此可見,齊白石對重返舊宅的安排是十分滿意的。

后來,雨兒胡同的院落轉歸北京畫院管理。如今,齊白石紀念館,也設置于此。至于跨車胡同的老宅,也一直留存了下來,只是閉門謝客,也少人問津。

值年旗衙門“輪流坐莊”

在雨兒胡同里,我們要來講述一段有關八旗制度的故事。

話說清軍入關前后,按照不同的民族進行編制,清王朝主要的戰斗序列,總共分為二十四個旗:滿洲八旗、蒙古八旗、漢八旗。各旗設置一名都統,二名副都統,以管理旗人事務。下設五名參領,五名副參領,掌頒都統、副都統的政令。再往下,設置佐領一職,管理三百名旗人。至康熙年間,佐領管理人數為一百五十人。如果人戶滋生,就增加佐領人數。

清廷以旗人為主要依靠,而都統所具有掌管旗務的重任,所以他們的地位極高,為從一品官員。清初之時,都統的地位甚至高于內閣大學士。帝王每以皇子、王公兼任都統職務。按理來說,不同民族的旗務,應由本民族旗官管理。但漢軍旗都統的差事,往往以滿員充任。

最初,八旗的都統,連辦公衙門都沒有。雍正元年(1723)九月,雍正帝下旨莊親王與內務府,“將官房內,揀皇城附近選擇八處,立為管旗大人公所,房舍亦不用甚寬大。”自此之后,各旗有了一處“不甚寬大”的都統衙門。到后來,逐漸發展為每旗滿、蒙、漢各有一處都統衙門,其地址大部分是在雍正年間確定。

八旗的另一辦事機構是值月旗(值年旗)衙門。這一衙門的出現,始于雍正年間。

話說雍正元年(1723),繼位不久的胤禛,認為八旗都統各管一攤,相互之間沒有協調,旗務不夠規范。于是,雍正帝下旨:八旗都統或副都統按月輪流值班,上傳下達政令、組織旗務會議、協調各旗關系、稽查各旗事務,這便是最開始的值月旗公署了。

然而,直到雍正六年(1728),值月旗公署也沒有固定的辦公公所,存放檔案與辦公存在著諸多不便。為了解決這一問題,清廷決定設立值月公署,地點就設在雨兒胡同。值月旗公署的經費,來自各當值旗分的公費銀,一般為每月26兩白銀。然令雍正帝沒有想到的是,所發錢糧與工作績效并不對應,所以負責值月旗的都統們逐漸變得懶散起來。他們會把當月該辦的事堆積到月底,以便移交給次月接班的其他旗都統們。接下來,次月當班都統又如法炮制,最終堆積了一攤子公事,久拖不決。這種狀況,一直持續到雍正帝去世、乾隆帝繼位,也沒有得到改觀。

忍無可忍的乾隆帝,最終找到了一個相對好些的解決辦法。乾隆十六年(1751),皇帝下旨:將值月旗公署改成值年旗衙門。值旗衙門不再按照不同的旗來分別當值,而是從八旗所有的都統、副都統中,由皇帝指定揀派人選,承辦八旗匯總事務,年終向上詳細奏聞。依照乾隆帝的想法,延長了當值期限,或許可以剪除值月旗公署“推諉成習”的風氣。當然,值年旗衙門的辦事人員數量,也會有所增加,其人數至少為值月旗公署人員的兩倍以上。人多了,管的事兒也就相應多了起來。乾隆帝可不想讓辦事人員只拿薪水不干活。于是,值年旗衙門又把選派旗官、負責召集八旗各級會議、歲末匯奏,以及各種瑣碎的旗務等都一肩挑起。

乾隆帝去世后,值年旗衙門延續下來,直到清末民初。到了民國十六年(1927),以直系軍閥首領張作霖為核心的北洋政府,還在任命鑲黃旗滿洲都統那彥圖、正黃旗漢軍都統張廣建、正白旗蒙古都統恩澤、正紅旗滿洲都統衡永、鑲白旗滿洲都統烏拉喜春、鑲紅旗漢軍都統費毓楷、正藍旗漢軍都統載搏、鑲藍旗蒙古都統端緒等,共同管理值年旗衙門事務。只不過,值年旗衙門所管轄的事務,僅限于如何維持旗人的生計。

根據《鑲白旗滿洲公牘》可知,為了給處于窮困中的旗人解決困難,值年旗衙門向大總統懇求減免稅銀、減輕兵丁生活負擔的記錄屢屢出現。這一時期,為了有口飯吃,跑到政府門前請愿的旗人們,會在值年旗衙門前聚集求援。

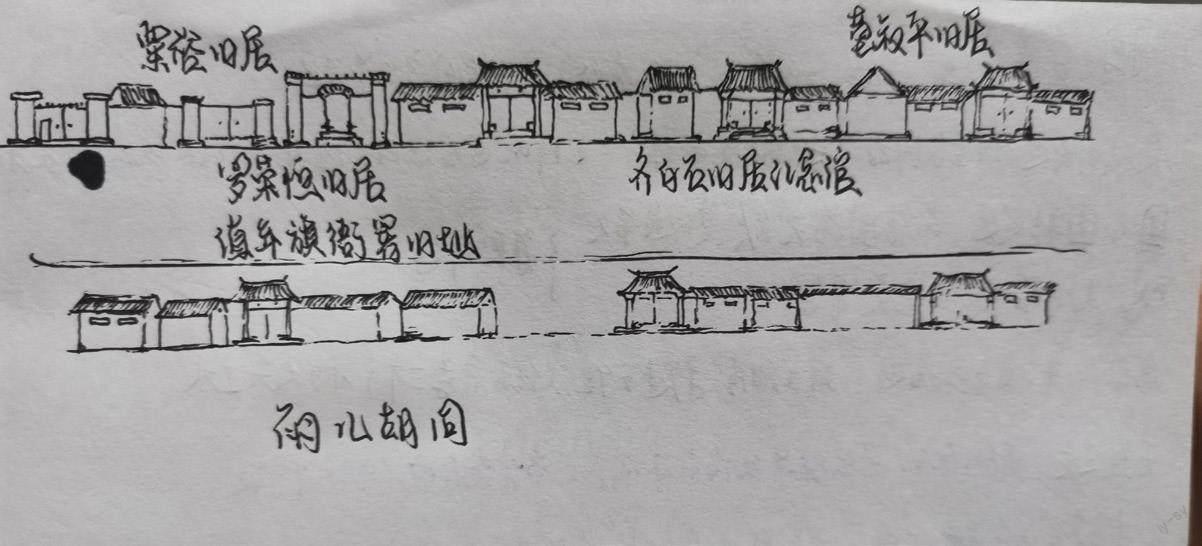

在而今的雨兒胡同里,您是很難找到值年旗衙門遺跡的。即使是在《乾隆京城全圖》上,公署的確切位置也未標出。根據《日下舊聞考》等史籍的記載,值年旗衙門就位于雨兒胡同的北側,坐北朝南,四進院落,共有房屋四十楹。到了民國六年(1917)調查中,值年旗衙門仍被記錄在冊,位置是“地安門外雨兒胡同路北”。經文物工作者的大體推斷,雨兒胡同25、27、29、31、33號,基本屬于值年旗衙門的范圍。其中25、27號是衙門附屬鏢局,路南30號院是值年旗衙門馬圈,31號院是衙門的辦公地。31號院門對面,尚存一座八字形青磚照壁,或與衙門有些關系。

開國大將前后院

“一好變倆好”

新中國十大元帥之一的羅榮桓,就住在雨兒胡同31號。在他家院落的北側(也就是后院),居住著新中國十大將之首的粟裕。這兩位杰出的軍事家,合住一套四合院。

兩位高級將領同處一院,是何道理?

新中國成立之初,由于質量好些的房舍相對短缺,所以開國將帥們,大多都是兩家合住一個院的。有些將帥,甚至住進了昔日停放棺槨的地方。比如聶榮臻元帥,就一直住在明清時期宮女停靈的吉安所內。羅榮桓與粟裕,則是住在雨兒胡同31號的前后院。連接前后院的走廊,就勢隔出了三間臥室和一個長條形的客廳。這三間臥室,分配給粟裕的三個孩子,走廊盡頭左邊的一個單間,則是粟裕夫婦的臥室,右邊一間為書房,而今是用來追思粟裕將軍的靈堂。

兩位將帥出入一個大門,多少有些不便。于是,在31號的西側另開一門,由粟裕將軍一家及工作人員出入,這便是雨兒胡同33號了。